"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる! 真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談

※ ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

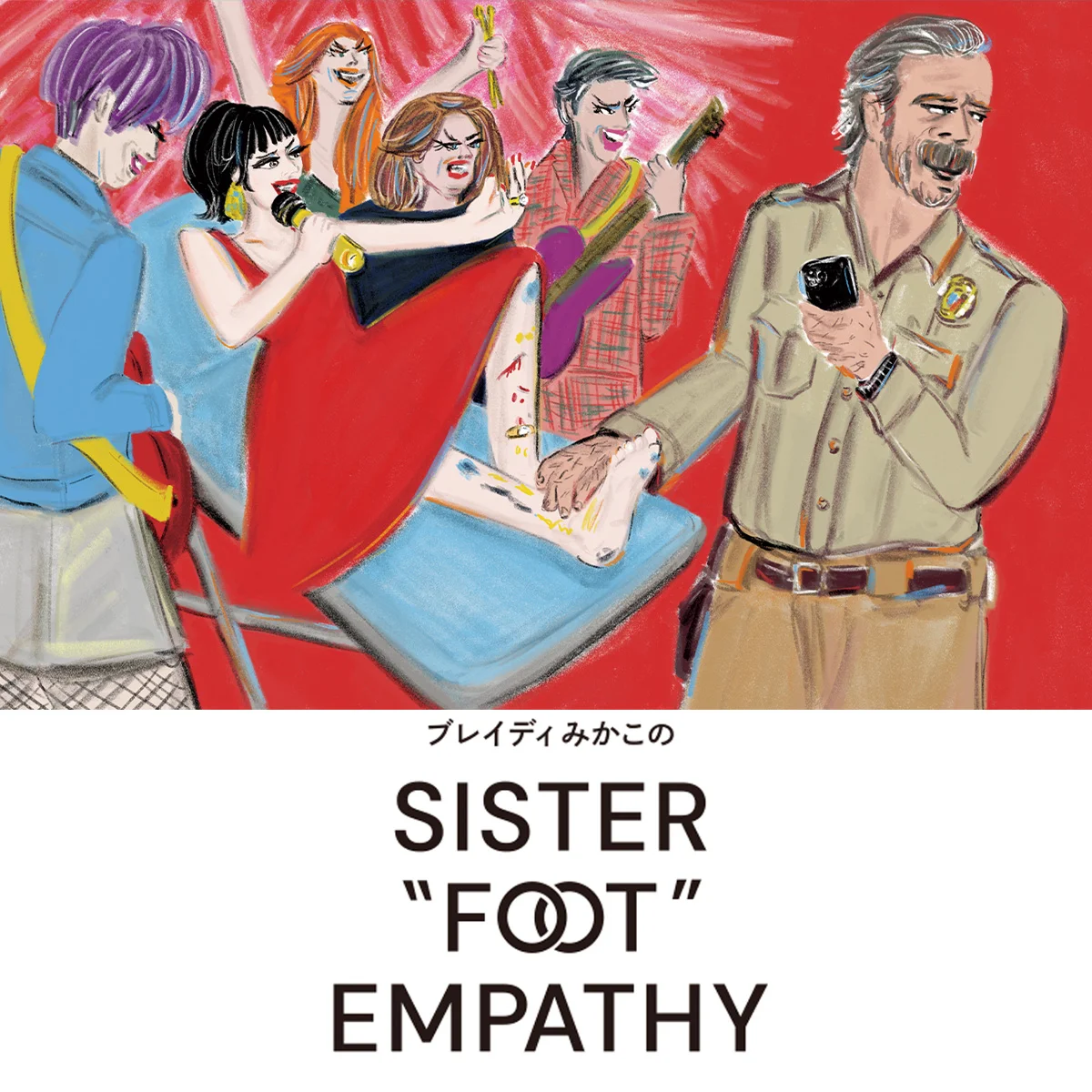

更年期の女性たちがパンクバンドを組む」というプロットを見ただけで、「やられた!……これ、私が書くべき話だったんじゃないか」と勝手に思い、なぜかいたく気分が落ち込んだドラマがある。英BBCが今秋放送した「RIOT WOMEN」である。

「絶対見てるでしょ」とか「すごくミカコっぽいドラマ」とか家族や友人も言うので逆に頑なになり、何があっても見るものかと意地になっていたのだが、あっさり気が変わったのは、そのドラマをボロクソにけなしている知人がいたからだ。

その元ミュージシャンの知人は、「RIOT WOMEN」は90年代の「RIOT GRRRL(ライオット・ガール)」ムーヴメントから取ってきたタイトルに違いないのに、米国のシアトルやポートランドで始まったあのフェミニスト・パンクの運動が、DIYのZINEや音楽を通じて抗おうとした問題(同性愛嫌悪やミソジニー、人種差別など)を真剣に取り上げていないし、先進的なエッジを少しも受け継いでいない、と言った。あの頃のラディカルな女性たちが更年期に達してパンクをやろうとしているなら、クィアな中心人物もいるはずだし、登場する女性たちがみんな保守的な価値観に縛られているキャラばかりで、本当に面白くないと批判していたのだ。

手厳しく批判されていると見たくなるというのは、ネットの炎上商法にハマる心理とまったく同じだが、当該ドラマを一気に見てしまった。で、やっぱり落ち込んだ。よくできていると思ったからだ。

「ラディカルでない」と批判した人は、そもそもこのドラマが、人口全体から見ればごく少数の「ライオット・ガール」を知る人々を満足させたり、前衛的運動を巻き起こしたりするために作られたものではないというポイントを見落としているか、またはそういうことを目指さない作品の姿勢そのものに否定的なのだろう。ドラマに出てくるのは、どんな地方の街にもいそうな5人の更年期の女性たちだ。パブのランドレイディ(女将)、退職間近の警察官、中学の教員、助産師、そして他の女性たちより一世代若いのに更年期の症状が出てきた万引き犯だ。彼女たちの悩みは、ZINEに載せる記事が書けないことや、週末のライブに着ていく服がないことではない。親の介護であり、ホットフラッシュであり、必要なときだけすり寄ってくる成人した子どもたちだ。

終わらないトンネルのような更年期や、認知症の母の介護に疲れ果て、登場人物の一人が自殺しようとしているところに、友人から電話がかかってくる。

「ロックバンドやらない?」

難民支援のためにコンテストに出ようというのだ。といっても、楽器すら弾いたことのない人もいる女性たちなのだが、それぞれ違う理由からバンドを始める。地味な中学校の教員のメンバーが、ラモーンズのTシャツを着た楽器店の若い店員に言うセリフに爆笑した。

「私たちは中年であることや更年期、見えない存在にされていることに対する怒りを歌う。この怒りは、ザ・クラッシュどころじゃないわよ」

退職した警官の女性が、年下の若い恋人とセックスしようとするときに、ちょっと変わったプレイをやろうと言われて断ったことについて考察するセリフもいい。若い女性は応じるプレイだから、彼女がそれを断ったのは世代的な問題だろうと言う恋人に対し、こう答えるのだ。

「そうじゃなくて、私たちは嫌なことは嫌だと言える年齢に達したということなのよ」

この言葉を聞いて、なぜかリリー・アレンの新アルバム『West End Girl』を思い出した。リリー・アレンといえば、英国のゼロ年代を代表する歌姫だった。毒と皮肉に満ちた歌詞で「女の子の本音」を歌った大ヒット曲「Smile」は当時の若い女性たちのポップアンセムとなり、ヴィンテージのワンピースにレトロな髪型、おおぶりの奇抜なアクセサリーに原色メイクのファッションも多くのフォロワーを生んだ。派手な遊びっぷりや開けっぴろげな発言の数々で「お騒がせセレブ」としてタブロイド紙の常連になったが、そんな彼女も結婚し、母となってからは落ち着いた暮らしを送っていると思われていた。

しかし、7年ぶりに発表した新作で、実話ではないかと思わせるオープンマリッジの経験について赤裸々に歌い、話題をさらっている。独占欲を決して抱かない、一夫一婦制の常識にこだわらない関係を求める男性に振り回される女性たちの共感を呼んでいるという。収録曲の歌詞には、古臭いとか堅苦しいとか言われるのを恐れてオープンな関係性を受け入れる女性の側の苦悩の言葉がちりばめられている。

カジュアルな関係やさまざまなセックスのあり方への偏見がなくなるのは解放的である一方で、一対一の安定した関係性を求める女性たちも存在する。それを口にするのは、そんなにダサいことなの?という問題意識が、現在のリリーにはあるように思える。

性的解放とは、「新しい性の形」のプロトタイプに自分をはめ込むことではなく、何よりもまず「言いたいことが言える」関係であるはずだ。抑圧された伝統的な妻になることであれ、オープンな関係を実践することであれ、男性の幻想に合わせるために自分の欲求を押し殺したり、自分も相手と同じくらいそれを望んでいるふりをしたりすることではないだろう。嫌なことを正直に嫌と言えず、義務の仮面を被って演技している関係性には、はた目にはいかに進歩的に見えようとも、真の自由は存在しない。

2025年に離婚したばかりのリリーには二人の娘たちがいる。自分の結婚生活の暴露と取られかねないアルバムを、どうしてこの時期に出したのかと批判する人々もいる。だが、それはきっと、愛について母親に尋ねる年齢に近づいてきた娘たちに、伝えたいことがあるからではないだろうか。クールなアイコンとして一世を風靡した女性が、年齢を重ねて学んだことを若い世代に伝えたいからではないか。

自分が本当に欲しいものを求めることを恥ずかしがる必要はない。たとえそれが退屈に聞こえたとしても。

これは、情報があふれ過ぎた時代に生きるすべてのシスターたちに向けたメッセージではないかと思う。

ライター・コラムニスト。英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。本連載をまとめた『SISTER“FOOT”EMPATHY』(集英社)が好評発売中。