エミリ・ブロンテによる『嵐が丘』は、19世紀ゴシック小説の名作。発表時もスキャンダルになったが、その複雑さはいまだにさまざまに解釈され、何度も映画やドラマになっている。主軸となるのはキャシーとヒースクリフという幼なじみの二人の愛と憎しみ、復讐のストーリー。そこに富豪のエドガーやその妹イザベラらが絡んで、二つの家の数世代にわたる確執が描かれる。

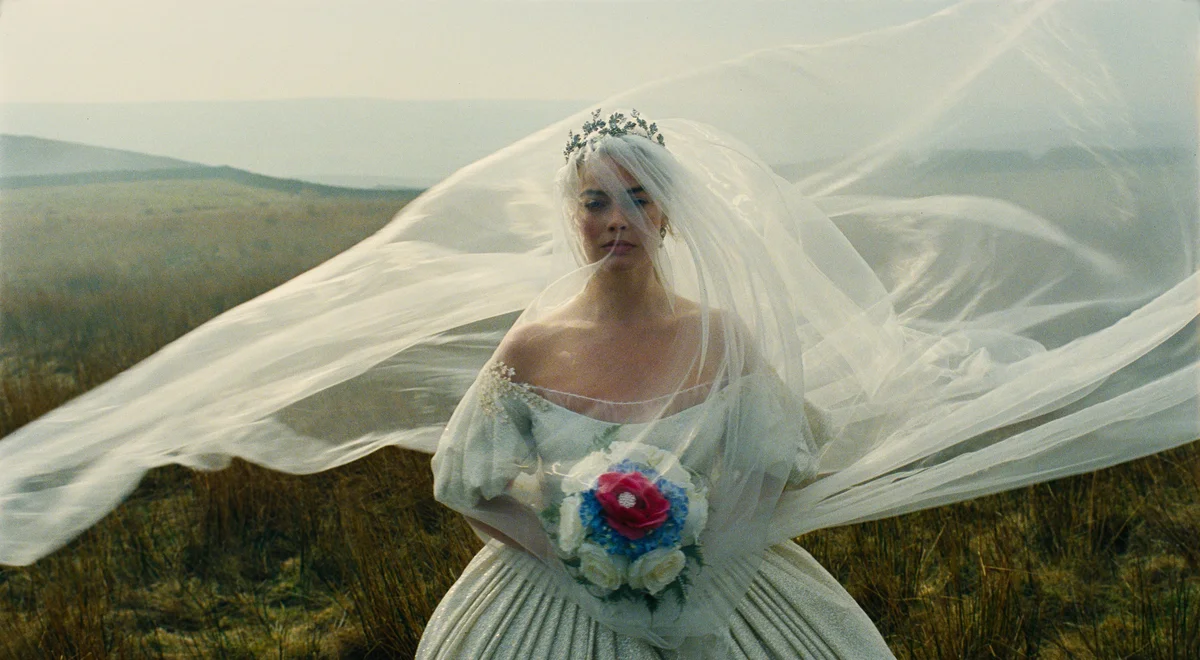

このインタビューではエメラルド・フェネルがそこに持ち込んだ新解釈およびショッキングなシーンについても触れているので、絶対に知りたくない、という人は映画を見てから読んでほしい。でも順番が逆でも、衝撃度は減らないはず。大胆なセックス・シーン、時代劇とは思えないコスチューム、そして呪われた恋人たちの激情。エメラルドはここでキャシーを「挑発者」と呼んでいるが、彼女自身、観客に新たなヴィジョンを提示し、一線を越えて想像することを挑発する監督なのだ。

10代の頃から考えていた自分のバージョン

——これまであなたは『嵐が丘』の物語を頭の中で想像して、映画にしてみたいとずっと思っていたのでしょうか。それともふとアイデアが浮かんで、「これが私の次の映画だ!」とひらめいた瞬間があった?

「たぶん10代の頃、最初に小説を読んだ瞬間から夢中だったんです。取り憑かれたみたいに、考えるのをやめられませんでしたから。ずっとやってみたい、自分のバージョンを作ってみたい、と思っていたんですね。変に聞こえるかもしれませんが、私にはいつもパラレル・ワールドに住んでいるようなところがあって。脚本を書いていると、いくつかの別世界で生きていて、大抵はある時点でそのうちの一つがクリアになり、焦点が定まるんです。映画『ソルトバーン』の後だったんですが……私にとって、『ソルトバーン』には『嵐が丘』を思わせるシーンがたくさんあって。特に墓のシーンはコンセプトとしても、感情的にも、あの小説から取ってきています」

——バリー・コーガン演じる主人公が泣きながら墓につっぷし、性的な行為に及ぶ場面ですね。

「あの後、自分が失っていたもの、ものすごくエモーショナルで複雑で胸をえぐるような体験、しかもフィジカルな体験を深く掘り下げたいと思うようになったんです。たぶん『ソルトバーン』のあの瞬間に、自分自身や他の人たちに何かを感じさせる映画、身体的なつながりを持たせる映画を作りたいと思いはじめました」

支配的なパワー・プレイ

——あなたのバージョンの『嵐が丘』でもっとも目立つ新機軸は、SMセックスやSM的な関係性がしばしば出てくるところです。ヒースクリフとキャシーだけでなく、ほぼ全員が人との関係において支配的になろうとしている。

「でも、どんな関係でもそうでしょう? 『力関係がどう変化するか』、それこそがドラマの本質だと私は思います。ある意味、すべての物語はパワー・プレイなんですよ。エミリ・ブロンテの小説が発表された時にあれほどスキャンダルになって、徹底的に叩かれた理由もそれなんじゃないでしょうか。あの時代、あの小説は単に不評だったというより、読んだ人を怒らせた。逆鱗に触れたんです。というのもサディスティック/マゾヒスティックな関係が人々を不安にさせたから。それはあなたが言ったようにヒースクリフとキャシーの間だけでなく、あらゆる登場人物が相手にプレッシャーをかけ、操ろうとしていますよね。たとえば使用人のネリーは小説でも映画でも、秘密というパワーを持っていて、自分の人生に少しでも主体性を持つためにそれを使う。たとえ残酷な事態になろうとも」

——ネリーが気がつかないふりをしたことで、キャシーとヒースクリフがすれ違ってしまう瞬間ですね。

「もちろん、二人の関係自体が極端に激しく、兄弟げんかのような様相を帯びているからこそですが。同時にイザベルとヒースクリフの関係も危ういし、エドガーとキャシーにおいては、エドガーの寛大さが鍵になる。そうしたすべてが小説に書かれているんです。映画でのヒースクリフとイザベラの場面は、よりタブーに触れるような場面で、明らかにサドマゾ的です。でも、あの場面のセリフはほとんど全部原作のままなんですよ。つまり、どんなに極端に見えても、ゴシック・ロマンの精神に則っているんです。痛みと喜びがあり、不穏で。私はそこにものすごく惹きつけられる。人はそれぞれどこで線引きをするのかが違うんです。そこを見つめる映画を作ることに、私はずっと興味がありました。あることを許す人と、許さない人がいるという」

衝撃のオープニング・シーンの意図とは

——最初のショッキングな場面は原作にはないものです。ただあなたが語ろうとした痛み、残酷さを象徴しているとも思います。なぜあそこから始めようとしたのでしょうか? キャシーとヒースクリフの愛は、痛みや残酷さなしには成り立たない愛なのでしょうか。

「破滅的な愛なんですよ! 比喩的にも、実際にも命を奪うような愛なんです。それこそがゴシック・ロマンの根幹にあるし、他の伝統的な物語とゴシック・ロマンが違うところなんです。つまり、“セックスと死”ですね。決して『めでたしめでたし』では終わらない。だから、私があれを最初の場面にした理由の一つには、まずキャシーとヒースクリフが育った世界を見せたかった。二人が育った社会的な状況、感情的な状況を見せようとしました。ブロンテ姉妹自身、ずいぶんひどいものを見て育ったし、周りにはアルコール依存や暴力があり、残虐なことも行われていた。そして二つ目の理由として、キャシーというキャラクターは恐ろしいものを見ている少女として登場するんです。そして、彼女がショックを受けていると観客が思っていたら、実はキャシーは楽しんでいる、という。それこそが彼女のすべてを物語っています。キャシー自身が挑発者であり、危険な人間、あの時代に生まれ育った女性なんですよ。あの場面は、『この映画は快楽をもたらすけれども、背徳的な快楽になりますよ』というメッセージですね」

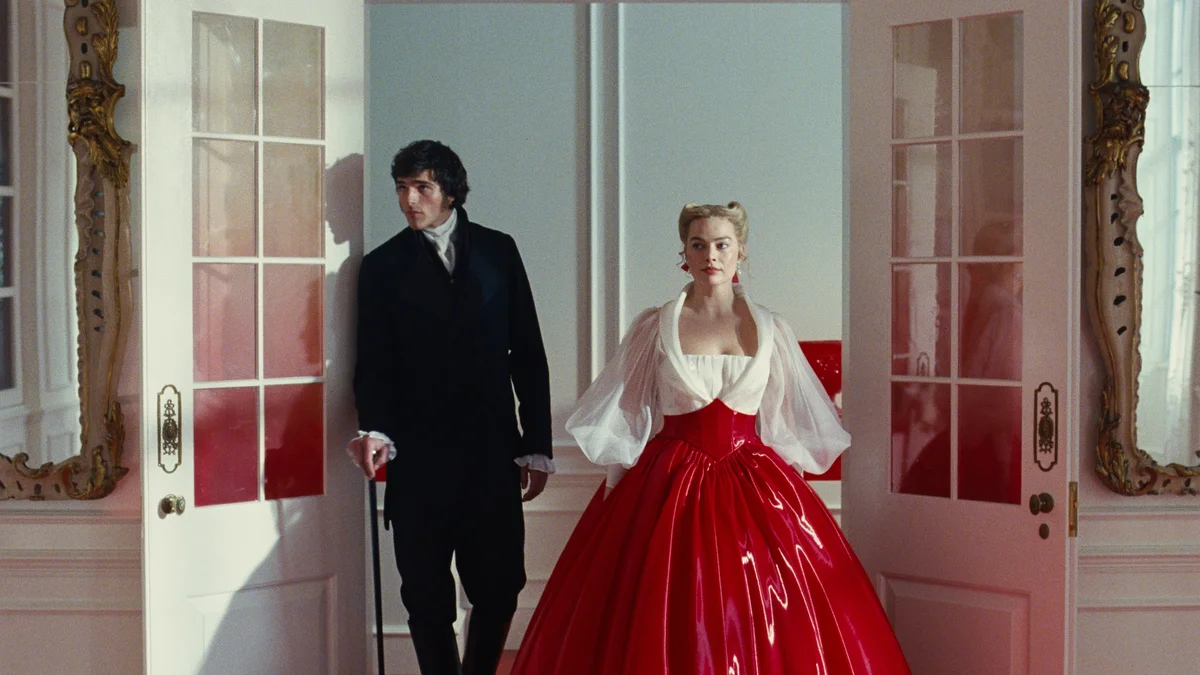

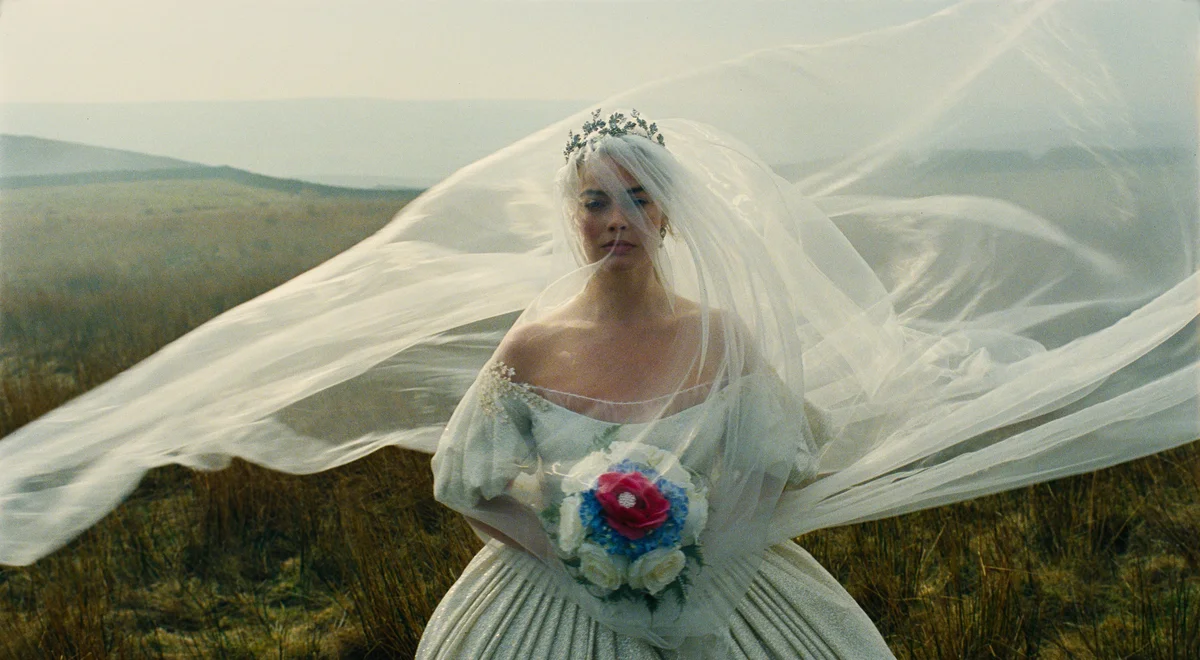

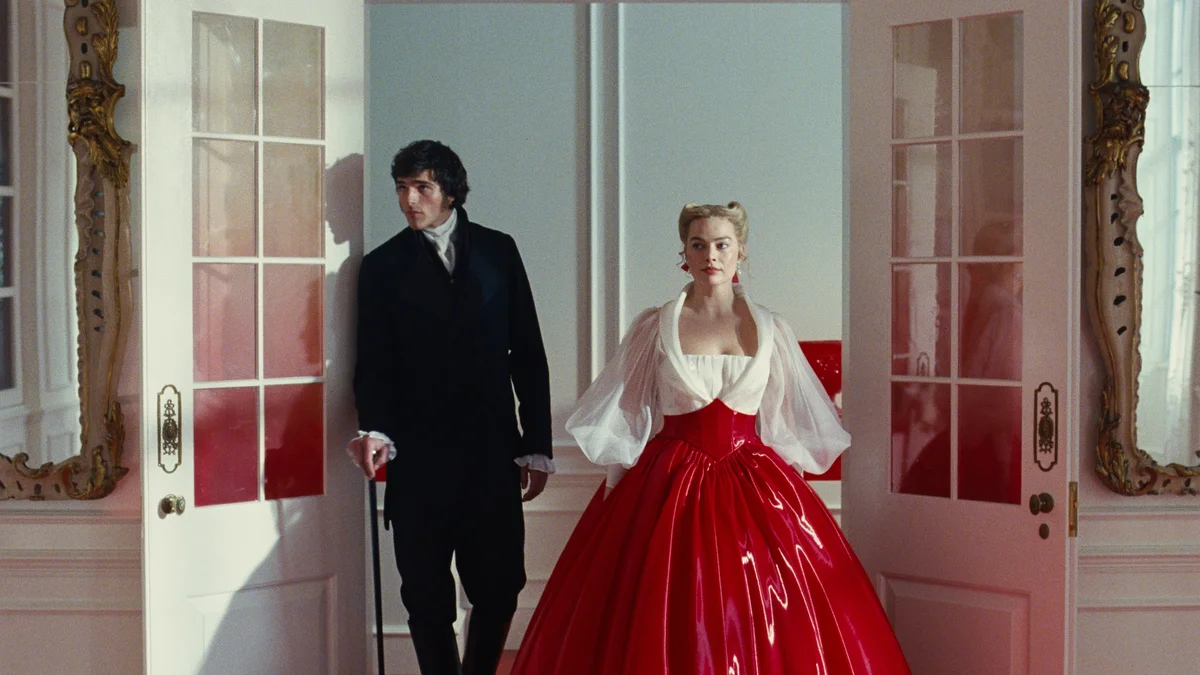

時代考証から離れ、感覚に訴えるコスチューム

——最後に、衣装について教えてもらえますか? いわゆるゴシックな美意識とはかけ離れたコスチュームですが、その狙いは?

「この映画の製作過程では、どの部門においても、『それが私に何を感じさせるか?』をまず問いかけました。私はつねに、“作り話であること”を利用しようと思っていて。観客がそれを前提にしていることに興味があるんです。なので、この映画でも『これまで時代劇で見たことのないようなものを考えよう』というところから始めました。エドガーは織物王として富豪になった人物です。だから自分の妻には贅を極めたもの、ほとんど未来的に見えるような衣装を与えます。そして嵐が丘の屋敷も、岩だらけの風景に壊されていく。まるでがん細胞のように、それが屋敷を侵すように見えるんです。そんなふうに、ちょっと表現主義的にしました。ゴシック自体が表現主義的だし。つねに『リアルか、リアルでないか』を綱渡りするような感覚でしたね。繊細なバランスを保たなければいけなくて。撮影監督のリヌス(・サンドグレン)や衣装のジャクリーヌ(・デュラン)、美術監督のスージー(・デイヴィーズ)との仕事はつねにそんな感じでした。私たちは会話を交わして、一つ一つのもの、一つ一つの縫い目が『嵐が丘』という映画の世界にどんな意味をもたらすのかを話し合っていたんです」

『嵐が丘』は2月27日(金) 全国ロードショー !

https://wutheringheights-movie.jp/

配給:東和ピクチャーズ・東宝

©2026 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

監督・脚本:エメラルド・フェネル(『プロミシング・ヤング・ウーマン』)

出演:マーゴット・ロビー(『バービー』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)ジェイコブ・エロルディ(『フランケンシュタイン』)、ホン・チャウ(『ダウンサイズ』)、オーウェン・クーパー(Netflix『アドレセンス』) 他