2025年に約700万人、高齢者の5人に1人、国民の17人に1人が認知症になると見込まれている。超高齢社会の日本において、認知症は誰もがなりうる、身近なこと。一方で、症状や実態を正しく理解していない人は多く、いまだ根強い偏見が存在するのも事実だ。そんななか、毎年春に開催される京都国際写真祭・KYOTOGRAPHIE 2023で発表された、ある展覧会が反響を呼んだ。認知症の取材を続けているフォトジャーナリスト・松村和彦さんの「心の糸」。京都市内の町家建築を会場に、認知症の人や家族、彼らを支える人たちのありのままの日常を、心の機微を、誠実に切り取り、像として写真に収めた。「わたしたちは、何を幸せと感じる社会をつくるべきなのか?」松村さんの作品とことばを通じて、これからのよりよい社会のことを考えてみたい。

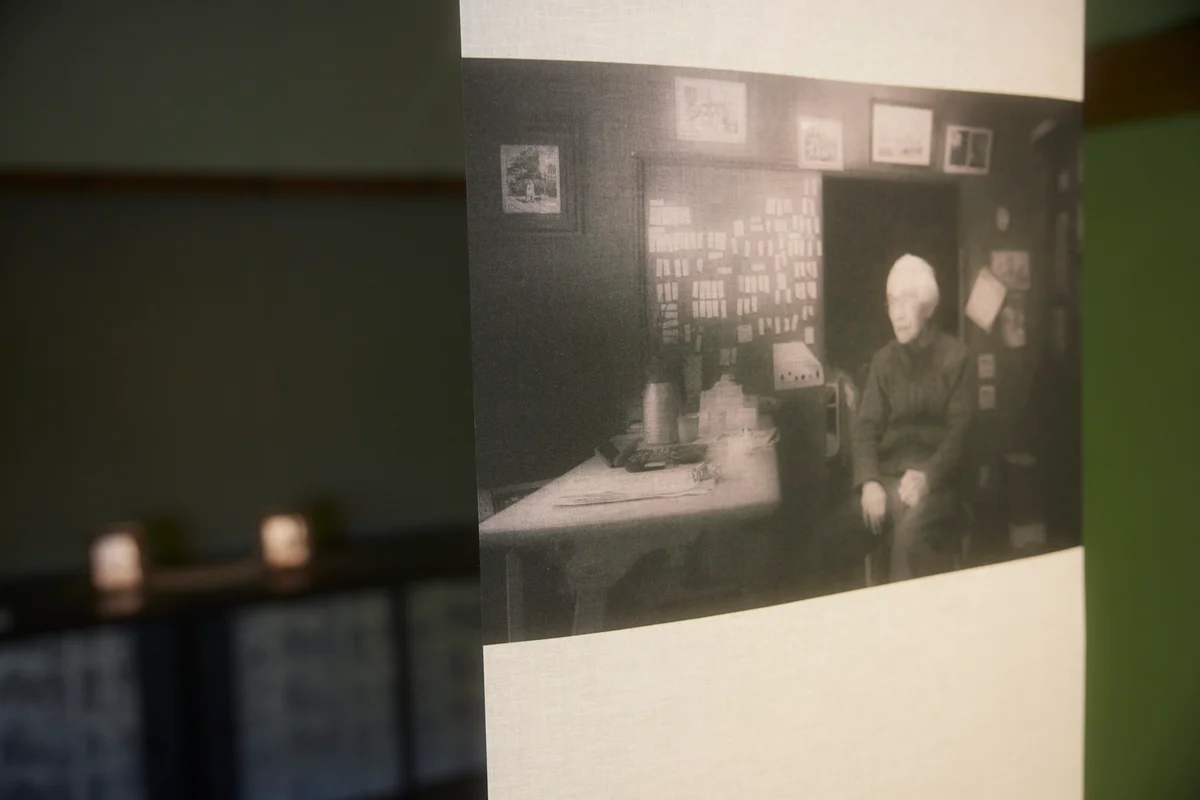

京都市指定有形文化財の八竹庵(旧川崎家住宅)を舞台に、展示は4つの部屋に跨って構成された。認知症の症状や、心に及ぼす影響を追体験できる部屋から始まり、続く3部屋では松村さんが向き合ってきた取材対象者のあゆみを、写真とテキストで表現。天井を通る一本の「糸」が、来場者をいざなうようにすべての部屋をつないでいた。

言葉がもたらす誤解と偏見。 診断までの「空白期間」

認知症とは、「病気やけがなどにより脳がダメージを受け、認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態」を指す。脳の一部が萎縮するアルツハイマー病をはじめ多くの原疾患があるが、記憶や見当識(時間や場所などを把握すること)に影響を及ぼしたり、理解力や判断力の低下を引き起こしたり、生活に問題が出てくる状態のことをいう。重度の症状ばかりが強調されるなかで、長年取材を続けている松村さんは、認知症を正しく伝えることの難しさを痛感していると話す。

「認知症の症状は個人差が大きく、人によって進行スピードもさまざま。工夫すればこれまで通り日常生活を送る方もいらっしゃれば、寝たきりに近い状態の方もいらっしゃいます。今の社会全体に根強く残っているのは、『認知症になると何もわからなくなってしまう』という誤ったイメージ。日本政府が『認知症』という呼称を用いるようになったのは2004年のことですが、いまだに『ボケ』や『痴呆』という言葉を無意識に使う人もいる。たとえそこに悪意や侮蔑的な意味合いを込めていないとしても、その言葉の持つネガティブな雰囲気に引っ張られてしまうのが、言葉の恐ろしい側面です」

写真は「祈り」。 悲しみのその先を見る

松村さんにとって写真表現のターニングポイントとなったのは、認知症の下坂厚さんとの出会いだった。下坂さんは現在50歳。4年前に、若年性アルツハイマー型認知症の診断を受けた。認知症の症状が現れると、「周囲がモノクロになり、自分だけが取り残された感覚になる」「朝か昼か夜か、わからないことがある」。下坂さんの証言にもとづき、松村さんの作品づくりは症状を再現することから始まった。細かい部分を詰めながら、ありのままを写真に閉じ込めようと試みたが、あるとき認知症の辛い面ばかりにフォーカスを当ててしまっていることに気が付いた。

制度の壁を越えて。 認知症になっても安心して暮らせる社会へ

見えにくいものを視覚化する。早川医師から託された宿題の続き

そもそも、松村さんが認知症プロジェクトを始めたのは、地域医療に長年携わっていた医師の早川一光さんへの取材がきっかけだった。高齢者を支え、みとる立場にあった早川さん自身が晩年に在宅医療を受ける側となったとき、「こんなはずじゃなかった」と思いを吐露した。老いと向き合うのがこれほど大変だったとは。高齢者支援が思い描いていた理想とこんなにもかけ離れていたとは。早川さんのことばの裏にはそのような意味が隠されていると、松村さんは理解した。

「早川先生は取材のなかで、『見えないものをうつしてほしい』と仰いました。それは、高齢者を支える理想的なケアとは何か、それを実現する上での課題は何なのかを示すことでもありました。早川先生は他界されましたが、僕は今も、先生からもらった宿題の続きをやっているつもりで認知症プロジェクトに取り組んでいます。認知症という見えにくいものを、社会的な課題を、写真を通じて視覚化すること。それが僕に課せられた使命だと思っています」

会期:2023年9月16日~24日(会期はすでに終了)

※16日19時〜、オープニングアーティストトークを開催予定

場所:RPS京都分室パプロル

住所 : 京都府京都市上京区老松町七本松通五辻上る603

時間:13:00~19:00(開場時間が変更になる場合は、SNSにて告知)

入場:無料