超高齢社会でありながら、「死」がタブー視されがちな日本。身近な人の死別を経験したとき、残された者のグリーフ(悲嘆)ケアはどうすればいいのか。専門家による支援が必要な場合もあるが、自分なりに哀しみと向き合うセルフケアも大切な作業だ。

俳優の樹木希林さんとミュージシャンの内田裕也さんのひとり娘であり、文筆家として活躍する内田也哉子さんは、2018年からたてつづけに両親が他界した後、空っぽになった心を満たすべく「本当に会いたいと思った15人」との対話の旅を始めた。季刊誌『週刊文春WOMAN』で5年にわたり綴ってきたエッセイ連載。それをまとめたものが、『BLANK PAGE 空っぽを満たす旅』(文藝春秋)という単行本になった。大切な人の死に直面し、ひとり歩き出したその旅路には、どんな景色が広がっているのだろう。著書に込められた思いを、ご本人に語ってもらった。

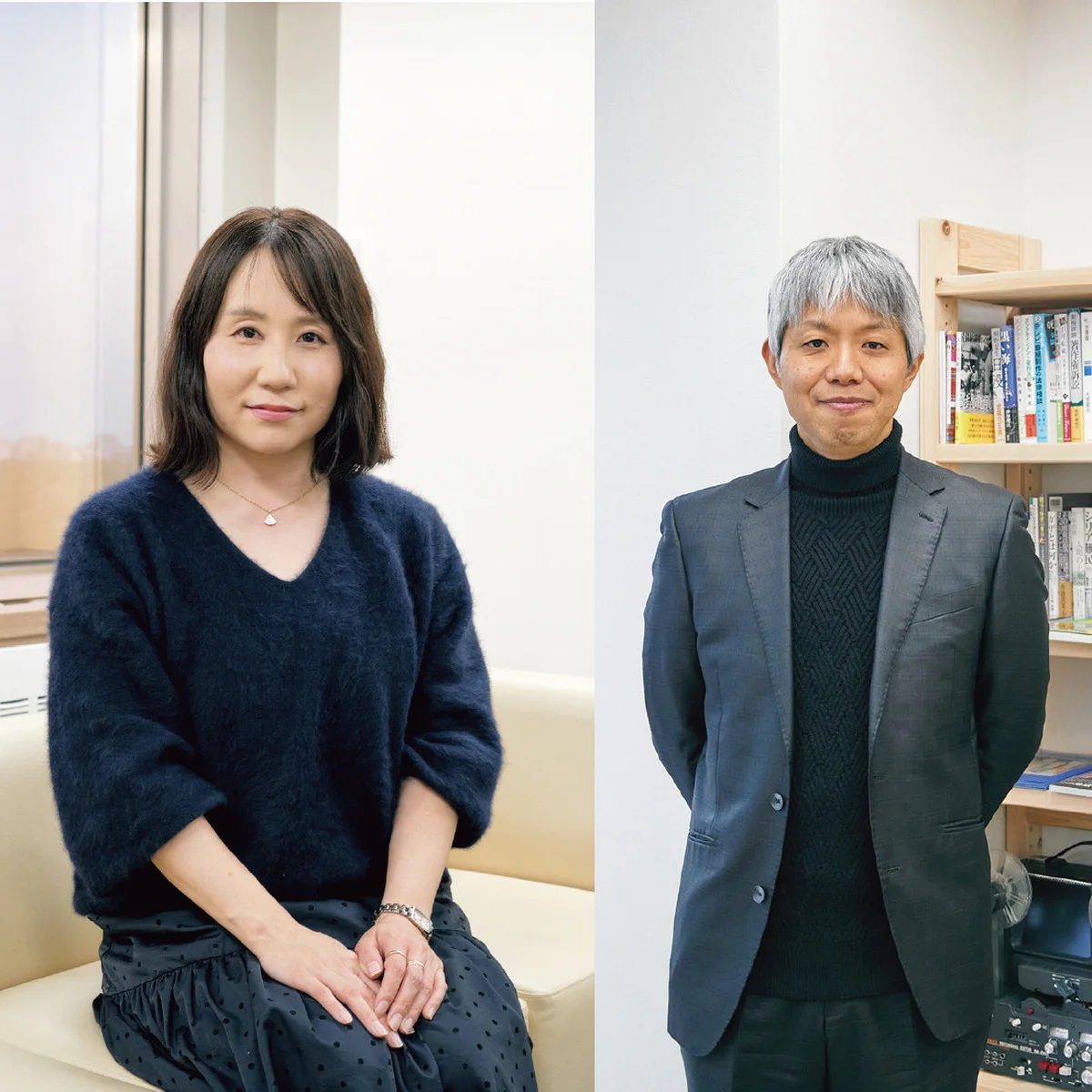

1976年東京生まれ。文筆家。エッセイや作詞のほか、音楽ユニット sighboatとしても活動。著書に『新装版 ペーパームービー』(朝日出版社)、『会見記』『BROOCH』(ともにリトル・モア)、樹木希林さんとの共著『9月1日 母からのバトン』(ポプラ社)、中野信子さんとの共著『なんで家族を続けるの?』(文春新書)など。絵本の翻訳『たいせつなこと』やテレビ番組『no art, no life』(Eテレ)のナレーションも手がける。

内田也哉子×小泉今日子トークイベント

“人生に訪れる喪失と、人と出会うことについて”

「週刊文春WOMAN」創刊5周年&『BLANK PAGE 空っぽを満たす旅』刊行記念イベント

アーカイブ配信で2024年2月22日まで視聴可能。

◎配信チケット料金:1,650円(税込)

◎配信チケット販売URL:https://kan-geki.com/live-streaming/ticket/1038

◎配信・販売:観劇三昧