ミニシアターの存在がドキュメンタリーを支えている

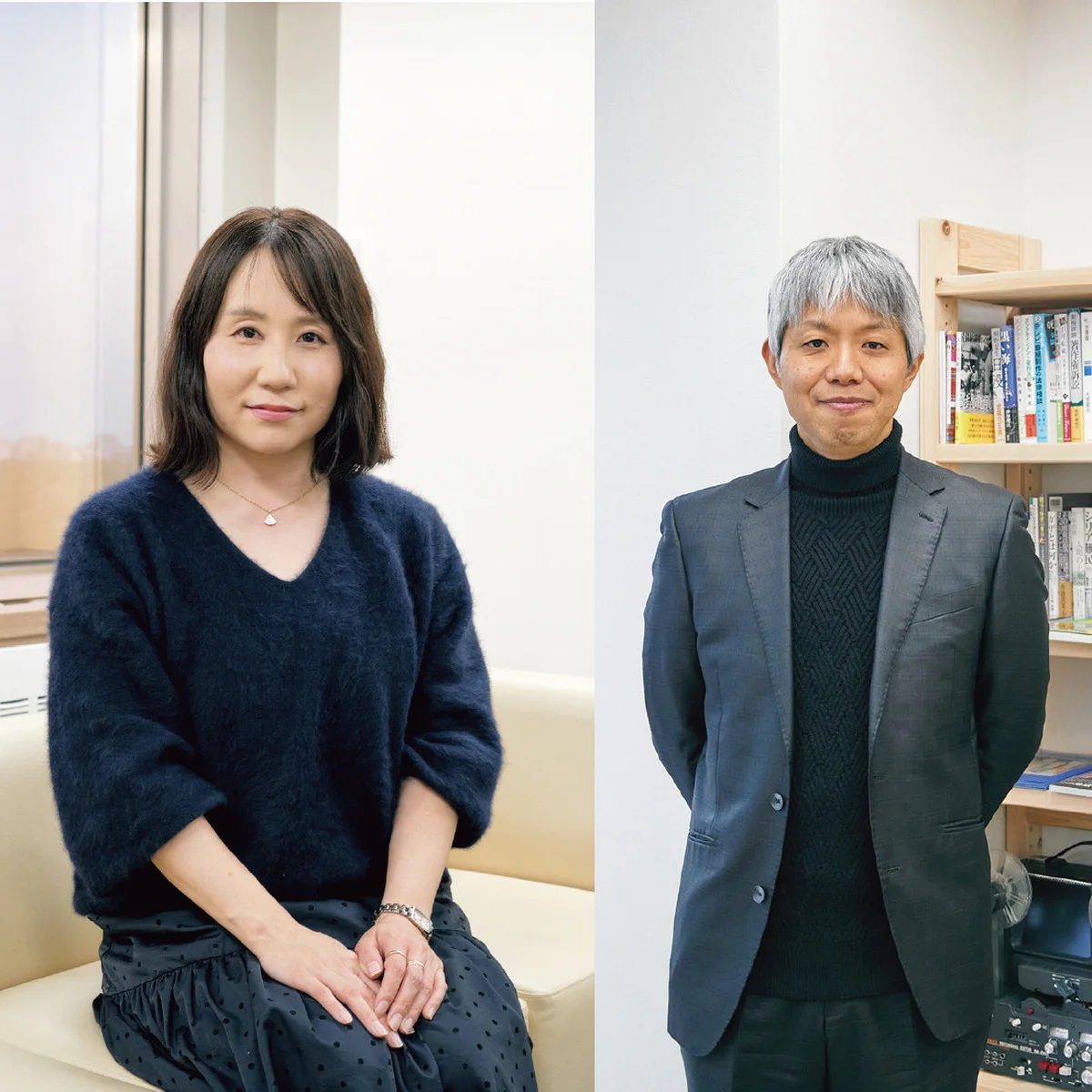

石川翔平さん ポレポレ東中野 編成担当

ドキュメンタリーの聖地ともいわれる東中野のミニシアター「ポレポレ東中野」の編成担当として国内外の数多くの作品を上映するほか、さまざまなイベントや企画なども手がける。

川内有緒さん ノンフィクション作家

アメリカ、フランスを拠点に国際協力分野で働いた後、ノンフィクション作家に。『空をゆく巨人』(集英社)などの文学賞受賞作を含む著作多数。ドキュメンタリー映画の共同監督も務める。

作品の数は増えていて、テーマも多様になっている

国内外のドキュメンタリー作品を数多く上映する「ポレポレ東中野」で編成に携わる石川翔平さんと、ノンフィクション作家として活躍する傍ら、自身の書籍を原案にしたドキュメンタリー映画『目の見えない白鳥さん、アートを見にいく』と『ロッコク・キッチン』で共同監督を務める川内有緒さん。目利きと実作者による対話。

石川 以前に比べて、ドキュメンタリー作品の数自体は増えていると思います。それこそ今は携帯で撮ることもできますし、フットワークが軽くなったことも要因のひとつ。テーマについても、かつては沖縄の基地だったり、公害だったり、大きな社会問題を扱う作品が多かったのですが、川内さんの『ロッコク・キッチン』のように、東日本大震災を起点にしつつ、福島で暮らす人々の食と暮らしを見つめた作品もあって、本当に多様です。

川内 私自身、大学時代に映像制作を学んでいたんです。ただ、みんなで一緒につくることが苦手で、ひとりでできる仕事としてノンフィクション作家になりました。『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』という本を書いているときに、ちょっとした映像をつくりたいなと思って、それがきっかけで映画を撮り始めることになったのですが、機材もずいぶん変わって、コンパクトなチームで映画が撮れるようになったのは大きかったと思います。とりあえず始められるから、作品の数が増えているのも納得です。

――お二人が考えるドキュメンタリーの魅力って何ですか?

川内 ドキュメンタリーって本当に数が多くて、テレビも含めると大きくなりすぎちゃうので、映画に限った話でいうと、つくり手である監督の個人的視点があり、ときに何年という長い時間をかけて対象を追いかけていく、その時間の積み重ねがほかにはない魅力なのかなと思います。

石川 物事のプロセスがわかるというか、物事は複雑であることが理解できるというのもありますよね。たとえば、政治家がこういうことをしたとか、凶悪な事件のニュースに接したときに「ひどいやつだな」とか「何でこんなことするんだろう」と感情的になりますが、その裏には何かしらの理由があるわけです。物事は決して一面的ではないってことが、ドキュメンタリーを観ているとわかる。

川内 結論ありきじゃないですよね。悪人が倒されるとか、恋が成就するとか、そういうゴールが常にあるわけではないから、必ずしもカタルシスがあるとは限らないのだけれど、わかりやすく感動できるものがいいのかといえば、そうじゃないわけで。それでいうと、私の場合、観たら誰かと話したくなることがドキュメンタリーの特長のひとつなのかなと思います。現実社会に生きている人と自分との接点になって、何かを話さないといられない。そうやって惹きつける力がいいドキュメンタリーにはありますよね。

石川 劇場に一緒に足を運んでいただいて、そのあと話し合う、というのも理解が深まると思います。

――ドキュメンタリーに関わる者として、自分の使命や役割は何だと思いますか?

川内 ノンフィクションを書くことと共通する部分なんですけど、自分から探さなくても、題材が向こうからやって来るときがあるんです。今回の『ロッコク・キッチン』もそうでした。被災地を訪れたとき、「いつまでも私たちはかわいそうな被災者じゃないといけないんでしょうか」みたいなことを言われたことがあって。福島を取り上げた映画があっても、自分たちが観たい映画はあんまりないという話を聞き、じゃあ、その人たちに観てよかったと言ってもらえるものをつくりたいなと思ったんです。だからといって、「よかったね」「ほっこりしたね」で終わるものじゃなく、ここにある現実も伝えないといけない。時間もかかるし、大変だったりするけど、ほかの人が取り上げないものに目を向けて、世の中に伝えていくことが私のできることなのかなと。

石川 劇場の人間としては、いろいろなドキュメンタリーがあることを知って、観てもらうことに意義を感じています。題材がよかったらいいということではなくて、すごく重要なことを撮っているんだけど、いかんせん面白くない映画ってたまにあるので、「これは面白い」と思える作品をちゃんと届けていきたいですね。

川内 映画として面白いかどうかというのはありますよね。ドキュメンタリーだからといって、教育的になったらそれはもはや映画と言っていいのかわからないし、映画である以上、観た人がすごくいい時間を過ごしたと思ってもらうことが大事だと思います。あと、劇場の話でいえば、ドキュメンタリー映画の多くはミニシアターでしか上映されない状況です。だから、ミニシアターが減っていくと、ドキュメンタリー自体が衰退してしまうことになりかねない。「ポレポレ東中野」のようなミニシアターが果たす役割はとてつもなく大きいと思います。

石川 いろいろな企画やイベントを考えて、つくり手とお客さんをつなぐのも、うちみたいな小さな映画館だからできることなのかなと思っています。そういう場をなるべくつくり続けていきたいですね。