現代社会を生きる人なら誰しも、悩みやストレスがあるはず。SPURでは、みんなが抱えるその現状を共有すべく、メンタルヘルスにまつわるアンケートを実施。すると、悩みやストレスの原因は「仕事」や「職場の人間関係」が圧倒的という結果に。

そこで今回は、「業務過多」「人間関係、コミュニケーション」「仕事中に感じるつらさ」の悩みにフォーカス。無理ない範囲で実践できそうな、ストレス軽減に向けたアクションのヒントを精神科医の星野概念さんに聞いた。

現代社会を生きる人なら誰しも、悩みやストレスがあるはず。SPURでは、みんなが抱えるその現状を共有すべく、メンタルヘルスにまつわるアンケートを実施。すると、悩みやストレスの原因は「仕事」や「職場の人間関係」が圧倒的という結果に。

そこで今回は、「業務過多」「人間関係、コミュニケーション」「仕事中に感じるつらさ」の悩みにフォーカス。無理ない範囲で実践できそうな、ストレス軽減に向けたアクションのヒントを精神科医の星野概念さんに聞いた。

【お悩み①】業務量が多すぎるのに人は足りず、頑張るしかなくて抱え込んでしまう

【ヒント】無理難題な状況であることを“客観的に自覚”することが第一歩

──休職や退職する人が相次いで負担が大きい、上司が業務量を把握していないなど。業務過多な状況で、そのつらさを軽減するにはどうしたらいいでしょうか?

僕がお会いする方でも、職場での悩みを抱えている方はすごく多いです。まず思い出してほしいのが、業務の調整をしなきゃいけないのは残された現場の人たちではない。管理する人たちの責任だから背負いすぎないで、ということです。そもそも、人がひとり減っても同じ仕事量を回そうとすること自体が無謀なこと。

よくあるのが「ここで私が倒れたらみんながもっと大変になる」と、残された人たちに連帯が生まれるような状況。そうなっているならもう既に、その環境は限界を迎えています。きっと自分が気づいていないだけで、もうボロボロなはずです。なので、自分自身が無理な状態にあるという“自覚”を持つことが大事だと思います。

【お悩み②】業務を続けるのがつらいほどストレスを感じたり、自己肯定感が下がる

【ヒント】自分だけの、「ストレス対処法トリセツ」をつくっておく

──仕事中のコミュニケーションやミスなどで、業務をスムーズに続けられないほどストレスを感じたり、気分が落ちたりすることもあります。そんなときは、どうしたらいいですか?

ストレスを軽減させるための対処法「ストレスコーピング」を実践してみるのもいいですよ。「ストレスコーピング」は大きく分けて、問題焦点型と情動焦点型の2つに分けられます。前者は、根本的な問題を解決するために直接対処する。後者は、すぐに解決に向けて動けないけれど別の視点からつらさを緩める方法です。

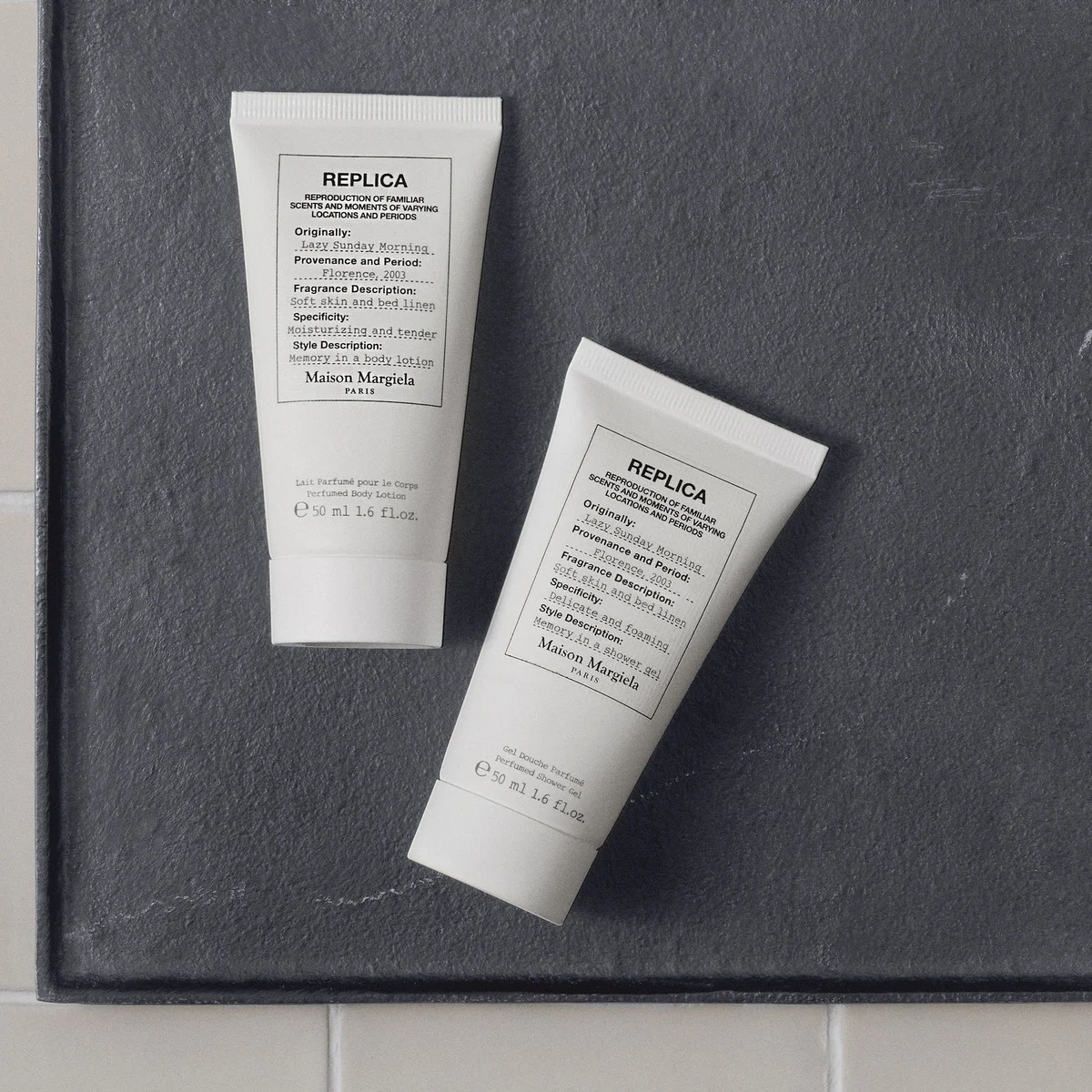

すぐに転職したり、上司に相談して業務量をすぐ調整してもらったりするのは、なかなか難しい。なので、自分を労る方法を用意しておくことは大事です。リラックスできること、気晴らしになること、好きなこと、癒やされるお守り……いろいろ試して、自分に合った方法を探ってみてください。ちなみに最近、サンリオのハンギョドンのグッズをお守り代わりにしている方をよく見かけます。

──ストレス対処法として、瞑想やジャーナリングなどもよく聞きます。自分に合った方法はどのように見つけるのがいいでしょうか?

ストレスコーピングの方法は無数にあります。そこで大事なのは、自分に合うストレスの対処方法を“弱っていないとき”にメモしておくこと。心が弱ると判断をあやまることがあるので、フラットなときにいろいろ試して、自分にとって心地いい方法をリストアップしておく。それが、自分の「ストレス対処法トリセツ」になります。試してみて違うと思ったら、視点を少し変えてまたやってみる。数は多いに越したことないですが、9つの神器まで書かれていたら、どんなメンタルヘルスケアの本よりも優秀な本になりますよ。

【お悩み③】職場の人間関係がうまくいかず、上司や同僚とコミュニケーションを取りづらい

【ヒント 1】書き出したり録音したりして、話す準備と心の整理をする

──上司や同僚に悩みを相談しづらかったり、言いにくいことを伝えなければならない場合もあります。話の切り出し方や伝え方のコツはありますか?

一概には言えませんが一つの方法として、「話す準備」をすることは大事かなと思います。ひとりで喋ってみたり書き出してみたりすると、心の中が整理される。僕がカウンセリングで紹介するのは、スマホの録音機能でひとり喋りを録音して、AIで文字起こしする方法。

【ヒント 2】相談相手として「Chat GPT」も上手に使う

──どうしても職場の上司や同僚に話すのが難しい場合、どこに相談するのがいいでしょうか?

人事や産業医など、直接業務で関わらないポジションの人に話せるといいのですが……なかなかみんな忙しいですし、会社の規模によっても体制が異なりますよね。

ひとつの案ですが、最近僕がいいなと思ったのは「Chat GPT」の活用です。AIなのでコミュニケーションへの期待が膨らみすぎず、現段階だと間違うこともあるだろうと、回答を盲信せずに利用できる気がします。

あとChat GPTはよくも悪くも常にフラット。なので、“普通”という物差しを持ち込まないし、対応にムラがないんですよね。「ちょっとよくわからない」「言ってることが信用できない」とはっきり言っても、「説明が足りずすみません」と一定の丁寧な対応でやり取りしてくれます。

通勤の電車でずっとChat GPTと愚痴の言い合いをしている知り合いがいて、すごくストレス発散になるらしいです。24時間いつでも相談できて、終わらせたいときに終えられて、内密な話も気を使わず無責任に聞けるのが、AIならではのメリット。知識量が豊富なので新たな発見もありそうです。

精神科医として働くかたわら、執筆や音楽活動も行う。いくつかの場所での連載や寄稿のほか、『こころをそのまま感じられたら』(講談社/2023)などの著作もあり。音楽活動はさまざま。対話や養生、人がのびのびとできることについて考えている。

ストレスや悩みは、「自分でなんとかするもの」と思い込みがち。しかし、悩みの過程で、周りの人に相談したりアドバイスをもらったりすることも必要。

そこで、後編では、悩み相談の「聴く側」が心に留めておきたい、コミュニケーションのポイントを紹介する。

──上司や同僚に悩みを相談しづらかったり、言いにくいことを伝えなければならない場合もあります。話の切り出し方や伝え方のコツはありますか?

一概には言えませんが一つの方法として、「話す準備」をすることは大事かなと思います。ひとりで喋ってみたり書き出してみたりすると、心の中が整理される。僕がカウンセリングで紹介するのは、スマホの録音機能でひとり喋りを録音して、AIで文字起こしする方法。