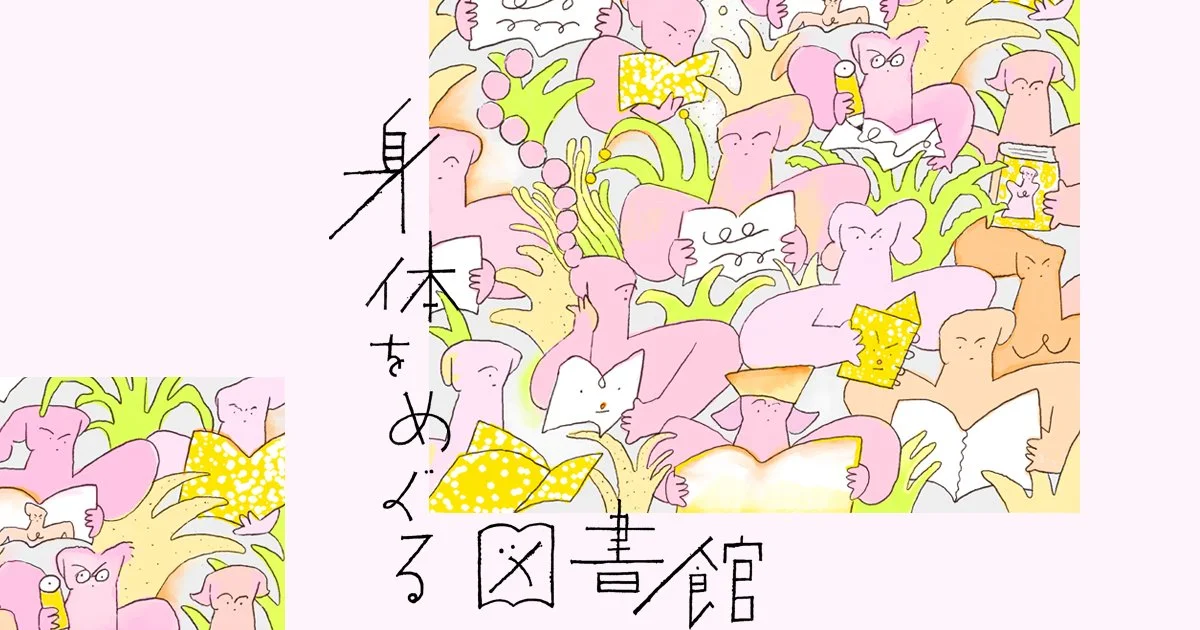

健やかな心と身体でいたいけれど、そうはいられないときもある。ありのままの自分の心と身体に向き合い、「こうあるべき」にはとらわれずに尊重するために、本の力を借りてみるのも良いかもしれない。さまざまな分野から自分を大切にすることを伝えてくれる12名の方々に、影響を受けたり気づきを得た本をご紹介いただいた。

健やかな心と身体でいたいけれど、そうはいられないときもある。ありのままの自分の心と身体に向き合い、「こうあるべき」にはとらわれずに尊重するために、本の力を借りてみるのも良いかもしれない。さまざまな分野から自分を大切にすることを伝えてくれる12名の方々に、影響を受けたり気づきを得た本をご紹介いただいた。

●三宅香帆さん推薦

●みたらし加奈さん推薦

大学院卒業後、総合病院の精神科に勤務。その後、私設カウンセリングルーム勤務などの経歴を経て「神泉こころカウンセリング」を設立。 メディアにてコメンテーターとして活動しながら、SNSを通して精神疾患やLGBTQの認知を広める発信、講演会を行なう。 また、専門家と共に性被害や性的同意に関する情報を発信するメディア『mimosas(ミモザ)』の代表副理事も務める。

●ゆっきゅんさん推薦

●平井莉生さん推薦

●池田裕美枝さん推薦

京都大学医学部卒業、医学博士。総合内科研修のち、産婦人科に転向。三菱京都病院、洛和会音羽病院、神戸市立医療センター中央市民病院、京都大学医学部附属病院などを経て現職。『専門医からのアドバイス 内診台がなくてもできる女性診療』監修。