1995年1月17日、午前5時46分。当時、私は関西在住の小学生でしたが、今もあのときに感じた激しい揺れと、その数時間後にテレビに映し出された無惨な光景を忘れることはできません。

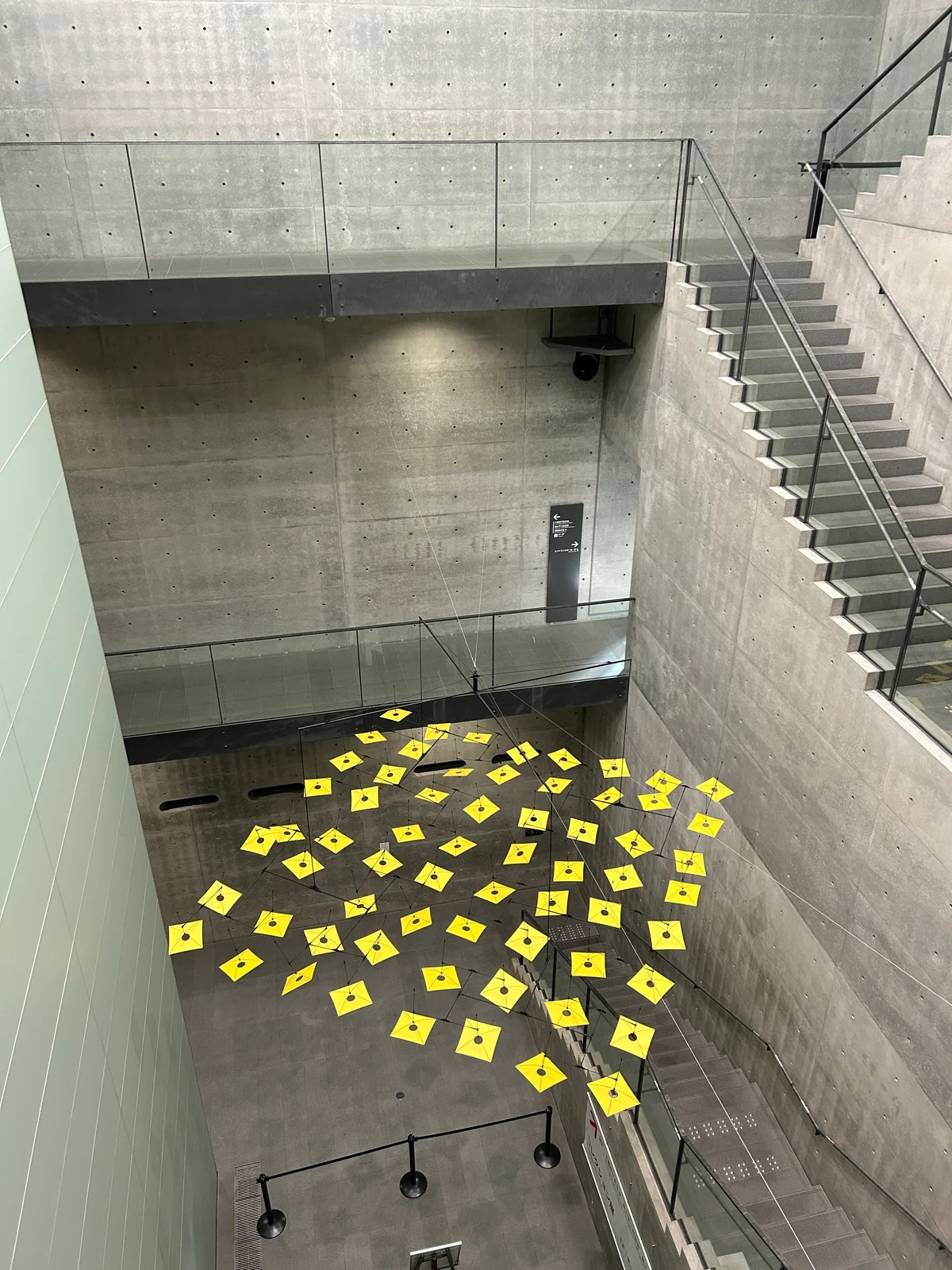

阪神・淡路大震災からまもなく30年。兵庫県立美術館では、震災にまつわる企画展『1995⇄2025 30年目のわたしたち』が開かれています。6組の現代アーティストによる作品を通して、30年という時間とじっくり向き合ってきました。

会期:2024年12月21日(土)~2025年3月9日(日)

休館日:月曜日※1月13日(月・祝)と2月24日(月・振休)は開館、1月14日(火)と2月25日(火)は休館

開館時間:午前10時~午後6時

入場は閉館30分前まで

会場:兵庫県立美術館 企画展示室

生粋の丸顔。あだ名は餅。長いイヤリングと丈の長いスカートが好き。長いものに巻かれるタイプなのかもしれません。