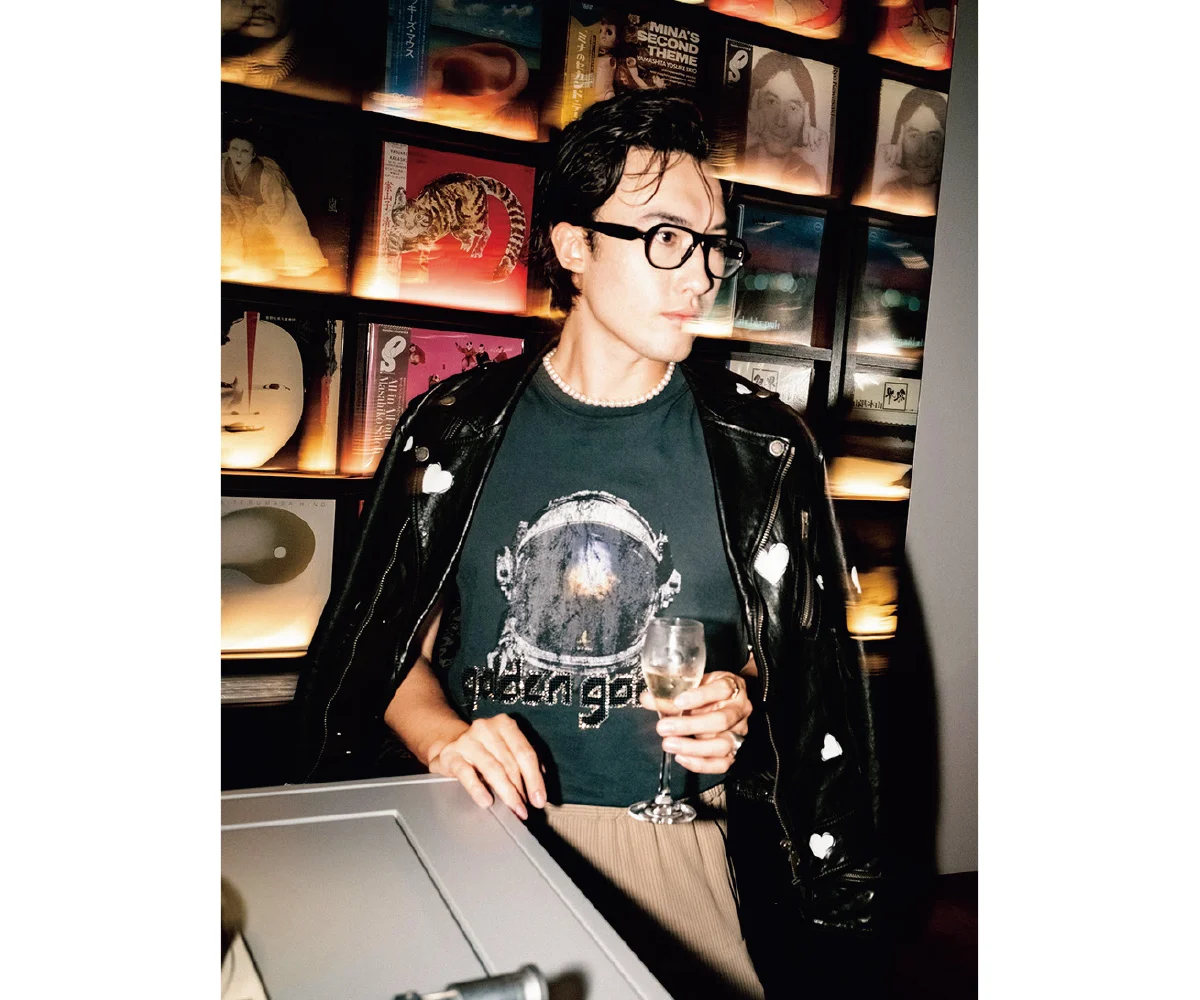

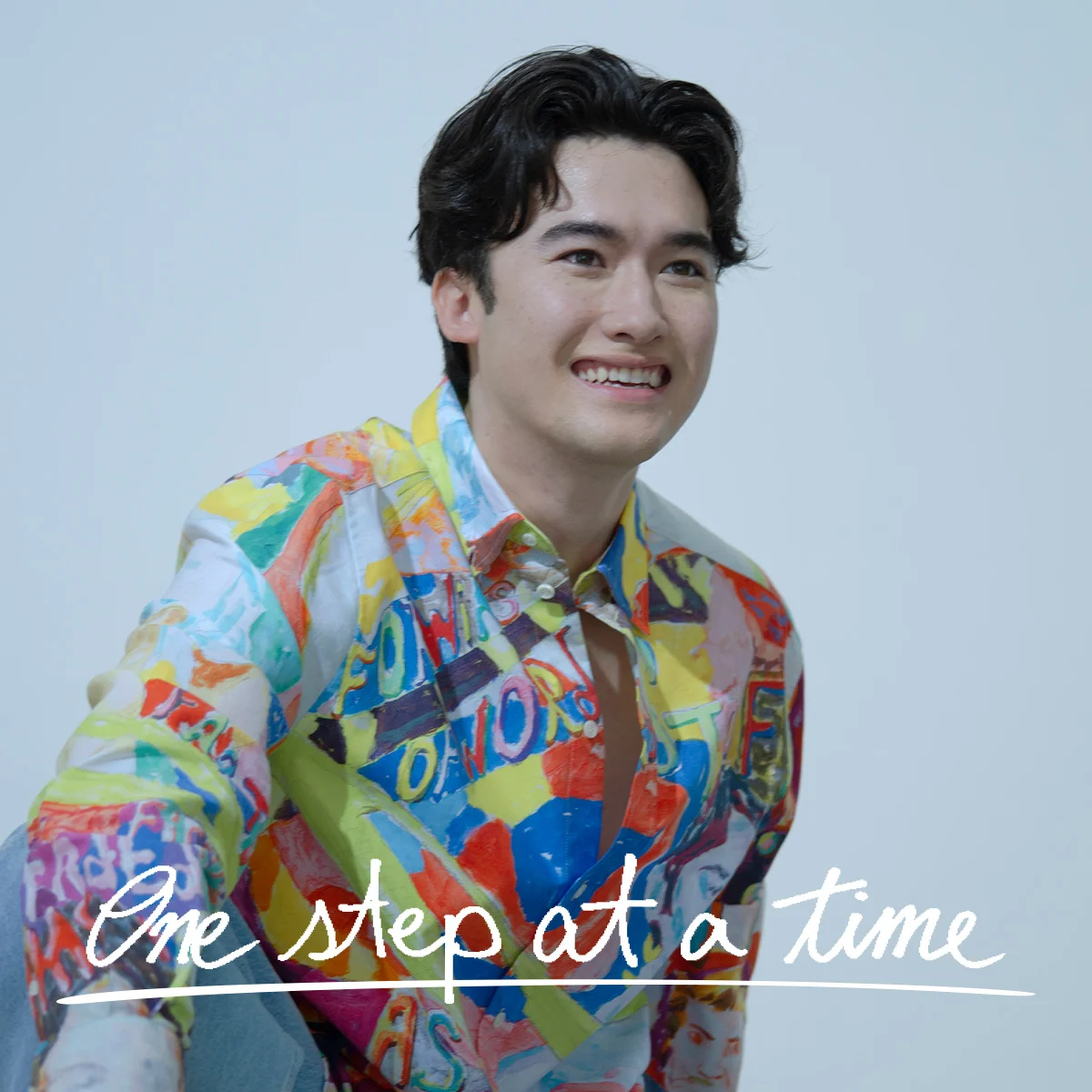

M: Marius

S: SPUR

S 今月は話題の映画『国宝』について、お話できたらなと思います。6月の公開以来、ロングランヒットを続けていますが、マリウスさんもご覧になったそうですね。

M 夏の間、海外に行っていたので9月にやっと観られました! 話題通り、すごい映画でしたね。俳優さんの演技も素晴らしく、映像が本当に美しかった。歌舞伎という日本の伝統をテーマに描いていることもあって、日本の美意識が強く感じられたし、アングルや切り取り方も力強かった。音楽も美しくて引き込まれました。

S わかります! あの映像美にずっと浸っていたいような気持ちになりました。

M 物語としては考えさせられることが多くて、終始胸が締めつけられました。最後まで緊張感があって、観たあとに誰かに話したくなって……。これっていい映画の証拠ですよね。映画好きの海外の友達にも電話して、「公開されたら絶対観て」ってすすめました。

S まだご覧になっていない人のために概要をご説明すると、映画『国宝』は、吉田修一の小説の映画化で、歌舞伎役者として生きるふたりの青年の半生を描いています。ひとりは天性の才能を持ち、任侠の家に生まれながら歌舞伎の道に進む喜久雄。もうひとりはともに切磋琢磨する歌舞伎の家の跡取り息子・俊介。「芸なのか、血なのか」という問いをはじめ、悪魔に魂を売ってでも芸に秀でたいと願う喜久雄や、命をかけて舞台に立つ俊介の生きざまは壮絶で圧倒されました!

M すごく印象に残っているセリフがあって、「あなた歌舞伎が憎いんでしょう。それでもいいの。それでもやるの」というセリフです。人間国宝の女形役者・万菊さんが歌舞伎から逃げ出した俊介に言うんですけれど、すごくよくわかるんですよ。歌舞伎に自分の血も命も注いで、愛しすぎて、もう憎しみしかない。でもその憎しみを超えていったところに追い求めるものがある。客観性なんてどうでもよくなって、身も心も没頭する感覚、すごく理解できるんです。

S 「芸」というものの深淵を感じました。

M ただ一方で、そこまで犠牲を払わないと何かを極められないというところに、僕はちょっと胸が苦しくなってしまって。これは歌舞伎に限らず、職人にしろ、会社員にしろ、日本の社会全体にあてはまることだけど、トップに至る人はものすごく苦労をしていないといけない、つらい思いをしていないとダメだみたいな風潮がありますよね。

確かに何かを勝ち取るためにはリスクを取らないといけないというのは、ひとつのロジックではあるけれど、それ自体が神聖視されている日本の社会の在り方を改めて感じたというか。

もちろん人生において、何に重きを置くかは人によって違うから、喜久雄や俊介の生き方を否定するわけではないんです。でも、芸術家として頂点に上り詰めたけれど、その代償として恋人や妻子を失った喜久雄は、ひとりの人間として果たして幸せなんだろうかって。国宝にはなったけれど、愛を手放す喜久雄に切ない気持ちになってしまったんです。

S そうですね。歌舞伎の興行会社の社員の竹野が喜久雄と俊介の舞台を観て、「あんなふうには生きられねぇよなぁ」みたいなことを呟きますけれど、まさにそういうことですよね。

選択肢が無限な現代だから、『国宝』の世界観に憧れる

S 不思議に思うのが、映画『国宝』はとても泥くさい話だし、「すべてを捨てて芸にまい進する」って、ある意味昭和的な価値観だと思うんです。仕事もプライベートも大事にしたいという今の時代の価値観とはかけ離れているのに、大人だけでなく若い人たちもこぞって『国宝』を観にいっている。しかもタイパ重視世代なのに、3時間強の上演時間も苦にならない様子で(笑)。何が彼らを惹きつけているのでしょうか。

M僕がすべての若者の代弁者になることはできないけれど、やっぱりどこかで喜久雄のことを「うらやましい」と思っているんじゃないかと思います。

たとえば喜久雄は父親が殺されて、自分はもう歌舞伎の世界で生きていくしかなくなります。そこで覚悟が決まるわけですけれど、今の若者って選択肢がありすぎて、ひとつのことを追求したいけれど、それが何なのかわからないのかもしれない。仕事を選ぶのも自由だし、インターネットからは膨大な情報が得られるし、嫌なら転職だってできる。

上の世代から、「覚悟がない」とか「我慢がない」とか言われることもあるけれど、ここまで選択肢が多かったら「決め切る」ことが難しいのはしょうがないと思うんです。だからこそ、逆に目の前のことだけに集中して魂を注ぐことができる喜久雄のことをすごくうらやましく感じるんじゃないかなと。

S 不自由な時代だからこそ、迷うことがなかったということですね。

Mそうですね。昔は突出した才能がなくてもひとつのことに専心することで、技が磨かれて匠になれた。でも今は才能があっても血が出るまで練習するとか、寝ないで修業するとか、そういう環境を受け入れること自体が難しい。「昔はよかった」という話ではなくて、それが今を生きる人の現実なんだと思う。

S 映画『国宝』は、現代人にとってファンタジーなのかもしれないですね。

「天から与えられた仕事だ」 感じるコーリングと出合うには

Mもうひとつ、映画を観て感じたのは、喜久雄にとって歌舞伎役者という仕事は「コーリング」なんだなということです。

S 「コーリング」とは何ですか?

Mコーリングというのは「天職」とか、「神の思し召し」みたいな意味です。イエール大学の組織行動学の専門家、レズネフスキー教授によると、「仕事」に対する価値観は、ジョブ、キャリア、コーリングの3つに分類されると言うんですね。

まず、ジョブというのはお金や生活のための労働のことです。仕事にやりがいや達成感はなくて、人生の充実はそれ以外のところに求めるというもの。

次に、キャリアは地位や名誉のための労働のことです。働いて知識やスキルを身につけ、将来、出世してよりよい人生を手に入れることが目的です。そのためには、つらくても頑張ることができるけれど、今この瞬間の充実感は得にくかったりします。最後にコーリング。これは使命感のための労働のことです。お金や出世など外部から与えられるものではなくて、内面的に感じる意義が仕事のモチベーションになっていて、「この仕事は天から与えられたものだ」と感じるような仕事のこと。僕も大学生のとき、「コーリングと思えるものに出合いたいね」という話を友達とよくしていました。

S コーリングに出合えたら、日々充足感に満たされるということですね。ただ特別な才能がある人は別ですが、コーリングに出合える人は稀ですよね。

Mそうですね。特に現代はコーリングに出合いにくい環境だと思います。さっきも話したように今は無限に選択肢があるし、お金が必要だからジョブに徹するしかないという人もいると思います。だから、まずは若いうちにいろいろ経験することが大事だと思うんですね。その中で「やっぱり自分はキャリアを目指すんだ」という人もいるだろうし、最初はお金のためにやっていたけれど、「自分はこれをやるために生まれてきたんだ!」と思えるコーリングに出合えるかもしれないし。とにかくやってみないとわからないので、「仕事」とどうつき合っていくか、長い目で考えてみてもいいと思う。僕自身も今、それを探している途中です。

S こんな時代だからこそ、トライを繰り返すモラトリアム期間がこれまで以上に必要なのかもしれないですね。

Mそれと、コーリングっていわゆる「仕事」に限ったことではないと僕は思っていて。子どもを育てることにすごく生きがいを感じていて、「これこそが自分の天命だ!」って思える場合もあると思います。仕事はジョブでも、家庭や趣味で人生の喜びや充実感を味わっている人もいるだろうし。要は外側からの評価とは関係なく、自分自身がそれをやることに意義を感じられるようなサムシングに出合えるかどうか。それが人生において大事なことなんだろうなと思います。