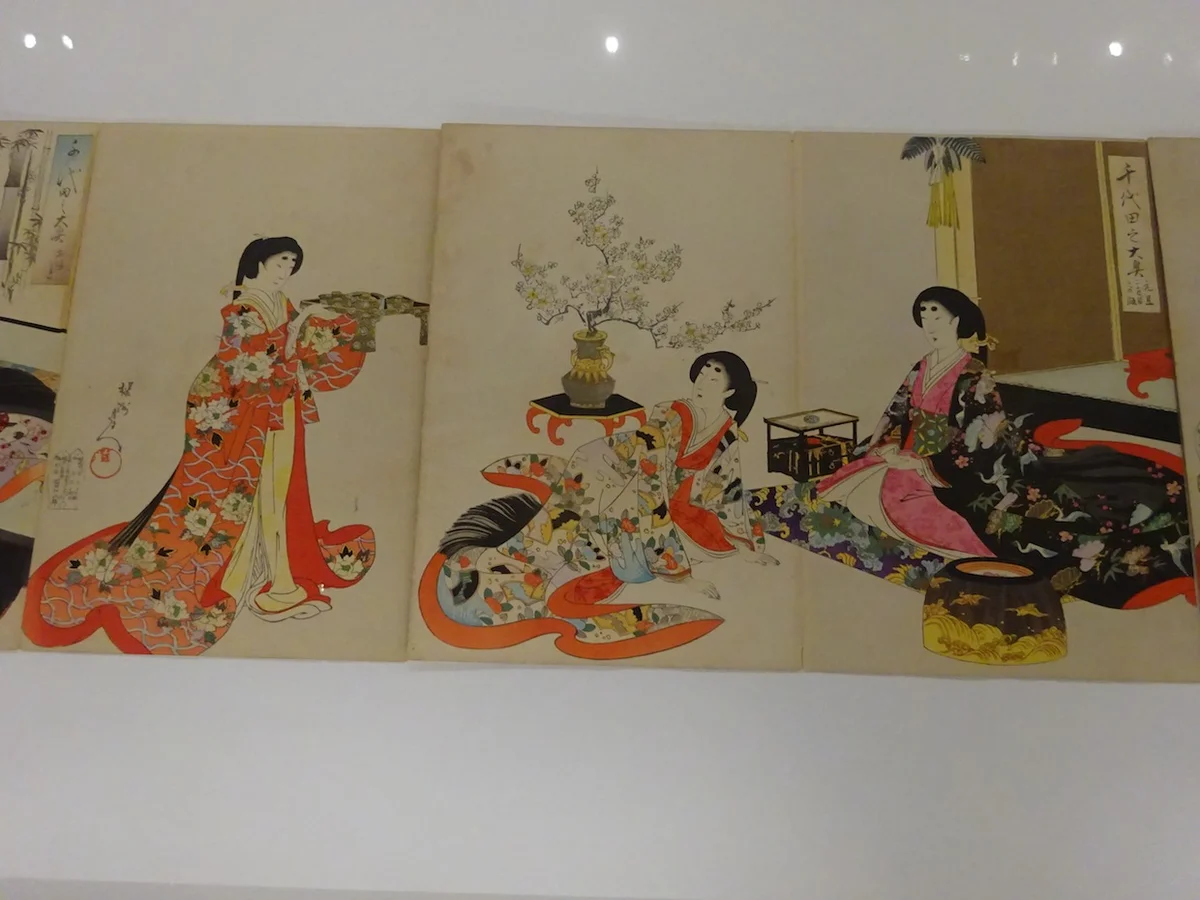

江戸時代、冨と権力、華やかさの象徴だった大奥は、庶民にとってあこがれの対象でした。ロイヤルファミリーとハリウッドセレブをかけあわせた以上の存在だったのではないかと推察します。その、大奥の世界を体感できる特別展「江戸☆大奥」が東京国立博物館 平成館で開催中。

江戸時代、冨と権力、華やかさの象徴だった大奥は、庶民にとってあこがれの対象でした。ロイヤルファミリーとハリウッドセレブをかけあわせた以上の存在だったのではないかと推察します。その、大奥の世界を体感できる特別展「江戸☆大奥」が東京国立博物館 平成館で開催中。

漫画家、コラムニスト。埼玉県出身、武蔵野美術大学短期大学部デザイン科グラフィックデ ザイン専攻卒業。アートやアイドル観察からスピリチュアルまで幅広く取材し、執筆。主な著作は『江戸時代のオタクファイル』(淡交社)『女子校礼讃 』(中央公論新社)『スピリチュアル系のトリセツ』(平凡社)など多数。Twitterは@godblessnamekoです。