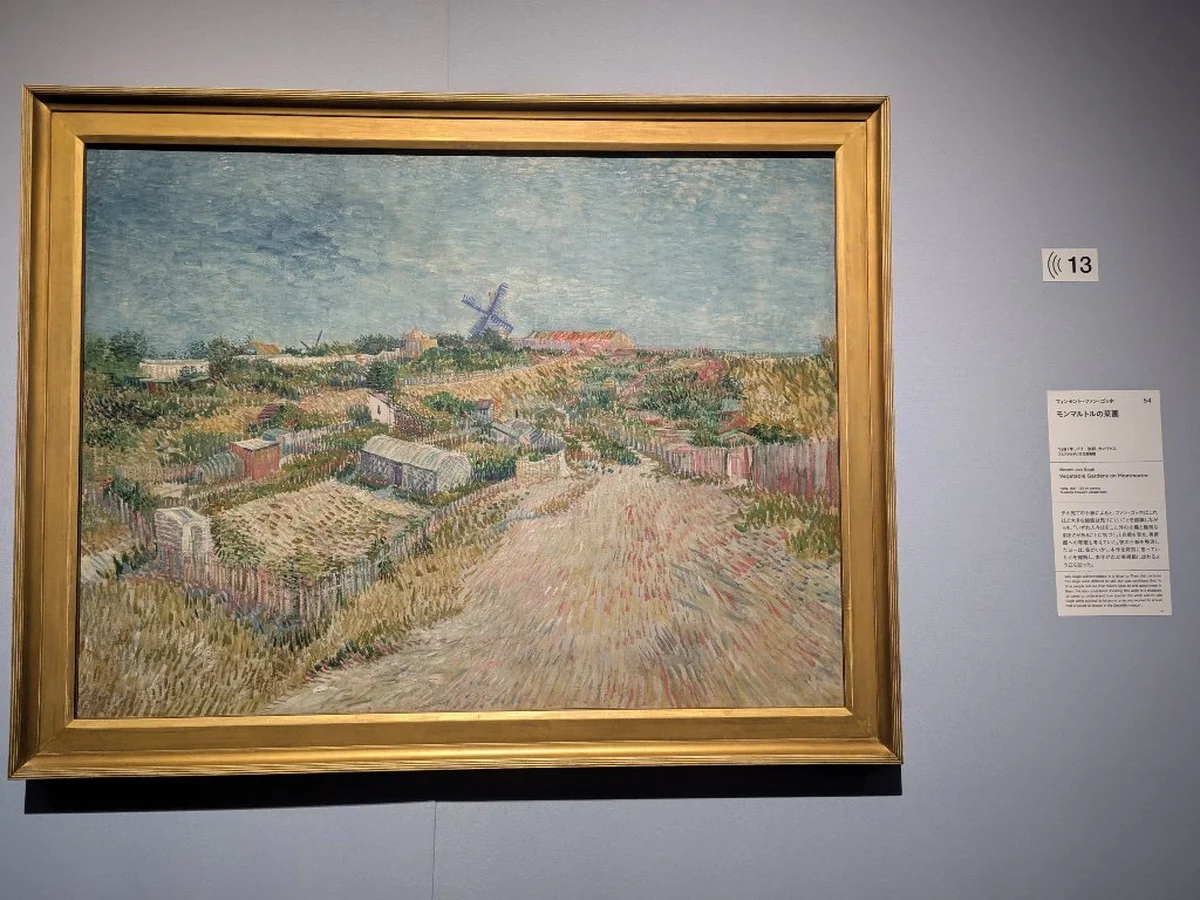

フィンセント・ファン・ゴッホには孤独のイメージが付きまといます。求愛した女性たちに拒まれ、友人ゴーギャンとも仲違い……。生きている時は認められず、失意の人生を送り、37歳の若さで自らに銃を向けてこの世を去ります。

漫画家、コラムニスト。埼玉県出身、武蔵野美術大学短期大学部デザイン科グラフィックデ ザイン専攻卒業。アートやアイドル観察からスピリチュアルまで幅広く取材し、執筆。主な著作は『江戸時代のオタクファイル』(淡交社)『女子校礼讃 』(中央公論新社)『スピリチュアル系のトリセツ』(平凡社)など多数。Twitterは@godblessnamekoです。