〝他者の靴を履く足〞※ を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる!真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談

※ ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

ある若い女性からの手紙が出版社経由で送られてきた。そこには、彼女自身の過去の体験が綴られ、『他者の靴を履くアナーキック・エンパシーのすすめ』という本でわたしが展開した「自分の靴を履く」という概念についての感想が記されていた。

彼女は、他人の評価ばかり気にして、自分の足に合わない靴を履くために足の指を切り落とすような体験をしたという。自分の外見を変えるために生命の危険すらおかしてしまったと綴られていた。けれども、周囲の人々との出会いによって自分の思い込みや固定観念が解けて楽になれたそうで、それは、たくさんの靴を履くことによって自分の靴を見つけたようだったと彼女は表現していた。

時々、こういう感想が届く。そしてそのたびに物書きをしていてよかったと思うのだが、同時に、この読者とわたしの本が出会った経緯について思いをはせてしまう。書店だろうか、それともネットの書評とか、SNSだったのだろうか。偶然に読者と文章が出会う機会はたくさんある。が、あまねくその機会を提供しているものといえば、やはり学校教材ではないだろうか。

最近、英国のEnd Sexism In Schoolsという運動団体が、興味深い調査結果を発表した。英国にはGCSE(General Certificate of Secondary Education)という義務教育終了時に受ける全国統一試験がある。が、その準備のために使われている教材に著しくジェンダーの偏りがあるというのだ。同団体の調査によると、GCSEの現代文と演劇の作品教材の67%、教材リストに上がっている19世紀の小説の58%が男性著者のものだ。また、現代文と演劇の作品教材のうち69%、19世紀の小説では71%が男性を主人公にしたものだという。

同団体の創設者で英語教員のレイチェル・フェンは、ガーディアン紙にこう語っている。

「このような統計はショッキングですが、驚くに値しません。英国文学は伝統的に、20世紀初頭の誕生以来、常に白人男性の声をほかよりも重んじてきました。しかし、世界の家父長制的な価値観に異議を唱えながら育つ次の世代は、少年も少女もどちらも、自信に満ちたリーダー的な女性像に触れる必要があります。国語の授業で長年にわたって教えられてきた人気教材の中で私たちが繰り返し見てきた、声なき被害者や使用人ではなくて」

同団体は、英国の試験機関に女性と男性の著者および主人公のバランスを取るように呼び掛けており、学校にも教材を変えるためのサポートを提供するよう求めている。若い世代が本を読まなくなっている現代、試験教材は、ますます貴重な文学との出会いをもたらす機会になっている。しかし、そこに使われている文章に、女性の視点が欠如しているとなれば由々しき問題である。

英国でこうだとすれば、日本はどうなっているのだろうと思い、手もとにある、令和3年2月5日発行の中学1年生と2年生の国語の教科書を見てみた。中学1年生の教科書の目次には谷川俊太郎、工藤直子、西加奈子など21人の著者の名前があるが、そのうち女性は5人だ。2年生の教科書のほうでは、目次に24人の著者の名前があったが、女性は、牟礼慶子、清少納言など6人だった。

しかし、これは何も教科書だけに限定される話ではない。たとえば、わたしは著者として日本の論考集の類に寄稿することがある。そういう本では、それぞれの原稿の扉に各著者のプロフィール写真がついている場合がよくある。うちの息子がまだ小学生の頃、このような論考集の一冊を眺めていて(彼は日本語がまったく読めないので、著者の写真だけパラパラ見ていたのだが)、「何十人もの写真が載っているのに、どうして女の人は数人しかいないの」という素朴な質問をぶつけてきたことがあった。そう言われて、わたしも改めて男女のバランスの極端な崩れ具合に気づいたのだったが、これにはいくつか理由がある。その一つは、前回、この連載で書いたことと関係していると思う。「わたしは世の中についてこう思う」「政治や社会はこうなったほうがいいと思う」と女性が言ったり書いたりすると、ネットでひどい誹謗中傷のターゲットになりがちなので、そもそも政治的な論考集に寄稿するタイプの女性の書き手が(小説やエッセイに比べると)少ない。

そしてもう一つの理由は、「書いてください」と依頼する側がバランスを取る意識に欠けていることである。が、その原因が教育にあったとしたらどうだろう。男性の著者による文章ばかり並んだ教科書で学んで育つ人間は、その偏ったバランスを「当たり前」として大人になる。だから、女性の著者が少なくても別におかしいと思わない。そういうものだと刷り込まれているのだ(刷り込まれているのは男性ばかりではなく、女性もそうだ)。

前述の英国の団体End Sexism In Schoolsは、「HISTORY」だけではなく「HERSTORY」も必要だとして、歴史のカリキュラムの調査にも着手しようとしている。もしも歴史が男性の視点でのみ描かれていて、重要な歴史的事件や出来事に女性の存在を見出すことができなければ、それは歴史全体を学んだことにはならないからだ。女性たちの達成や功績、そしてどのように女性が自分の最大限の可能性を実現するのを阻まれていたかという過去を学ぶことは、ジェンダーを問わず必要なことだ。有名な小説家や思想家だけでなく、市井のシスターたちの過去の時代における姿も公教育の教材に登場しないとなれば、シスターたちはいない者として消されたも同じだからだ。

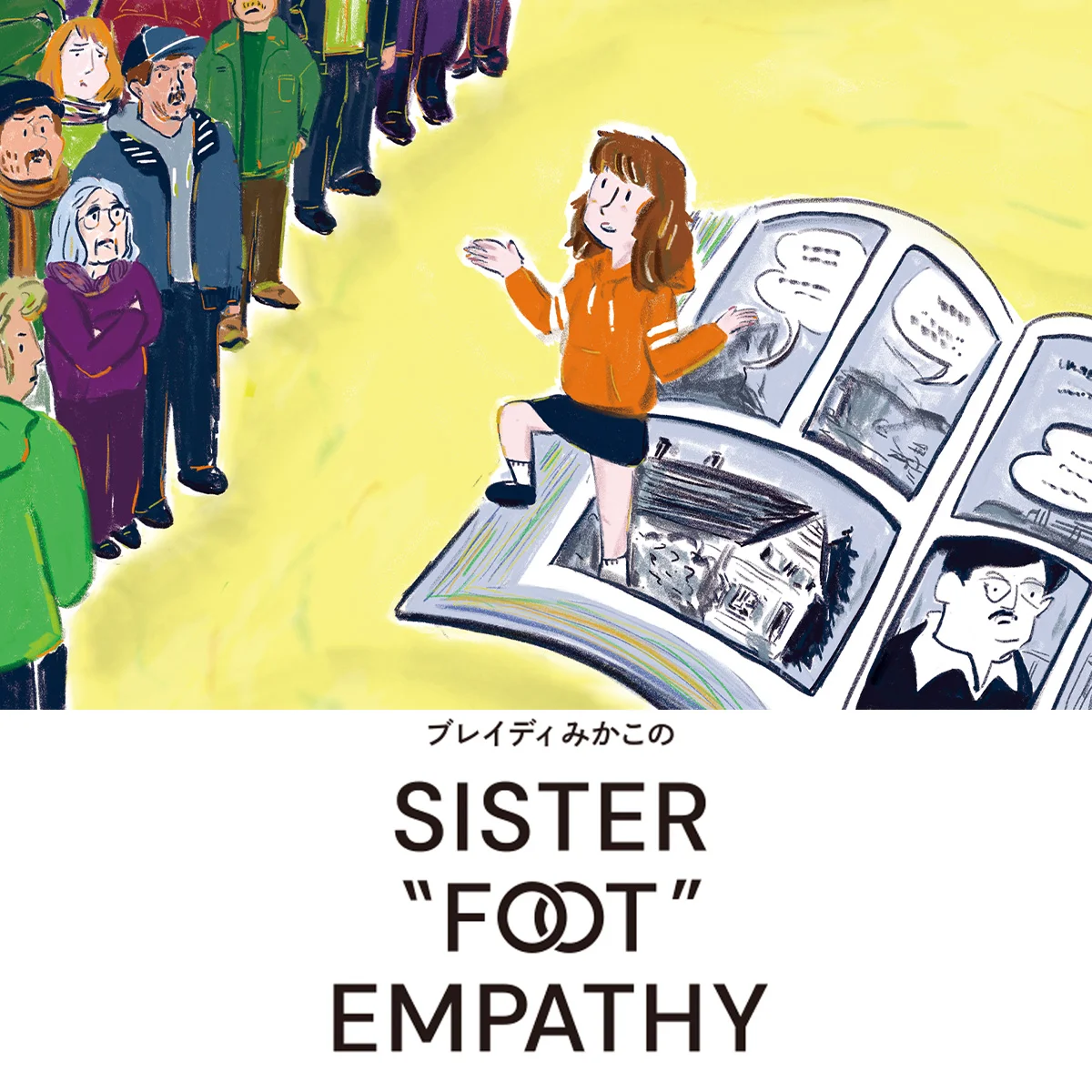

書物は、出会うはずのないシスターたちが出会う機会をつくり出す。活字になって残された女性たちの情報や彼女たちの考えを読み、自分とは違う時代や環境を生きたシスターたちの靴を履くことで、わたしたちは狭い固定観念から解放され、自分の足に合った靴を見出すことができる。可能性を閉ざされても闘ってきたシスターたちの足跡を知り、勇気をもらい、背中を押された気持ちになる。会ったこともない人々とのシスターフッドが可能になるのは、彼女たちが活字の中に登場するからである。文献から消されたシスターたちを生き返らせること。それは未来の世代へのシスターフッドのバトンでもあるのだ。

ライター・コラムニスト。1965年福岡県生まれ、英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。初の少女小説『両手にトカレフ』(ポプラ社)が好評発売中。