"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる! 真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談

※ ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

先日、ボランティア仲間の大学生の女の子がこんなことを言った。

「私たちの世代より、両親の世代のほうがずっとクールだったんだなあと思った。なんか革命的で、攻めてて、まったく枠にはまってなくて、とにかく格好よかった」

ロンドンにある美術館、テート・ブリテンで開催されていた『Women In Revolt! Art and Activism in the UK 1970-1990(抵抗する女性たち! 1970~’90年の英国におけるアートとアクティビズム)』を見てきたらしい。「どうだった?」と尋ねたら、目を輝かせてそう答えてくれたのだった。

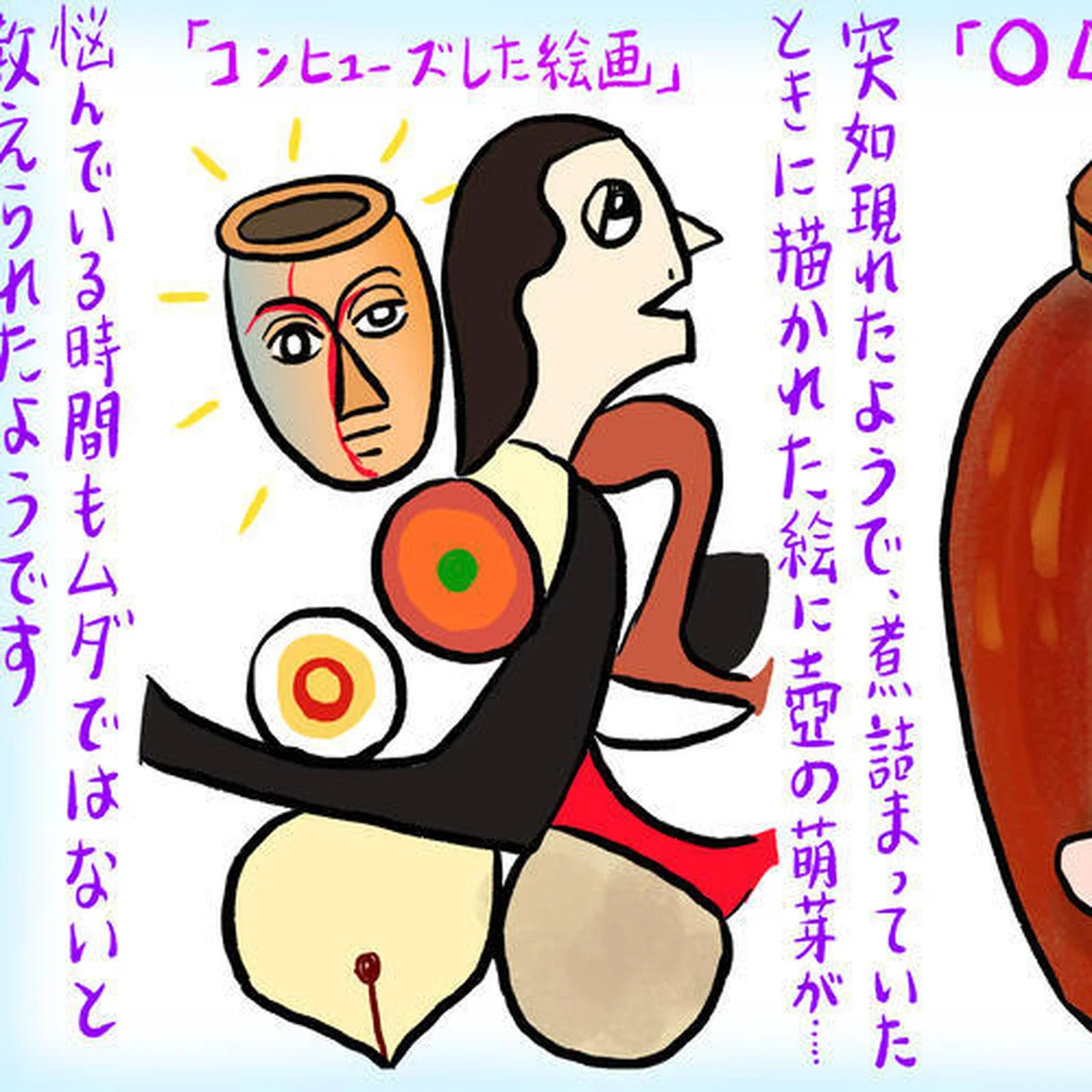

この展覧会は、100人以上の英国内で活動する女性芸術家たちによる「フェミニスト・アート」を取り上げたものだ。展示されているのは、社会、経済、そして政治が大きく変化した’70~’90年の英国で制作された絵画やデッサン、写真、織物、版画、フィルム、彫刻、当時の記録資料などで、当時の女性たちのネットワークが、そのラディカルな思想や抵抗の方法で、いかに英国のカルチャーに貢献したかということに焦点をあてている。

70年代と80年代は、新たなフェミニズムの波が押し寄せた時代だった。女性たちは自らの経験に基づいた表現で、絵画や写真、映像、パフォーマンスなどの芸術作品を作り、社会の不公正に異議を申し立てた。このようなアート側からの動きが、社会にも影響を及ぼし、初の女性のための避難所やブリティッシュ・ブラック・アーツ・ムーブメントなどが生まれた。今回の展覧会で取り上げられた女性芸術家たちは、その長いキャリアにもかかわらず、当時のアートを語るナラティヴからはずされていることが多かったという。今回の展覧会で、彼女たちの作品の多くが、70年代以降、初めて展示されたらしい。

テート・ブリテンの公式サイトには、展覧会ガイドが掲載されているが、その文章の見出しを見ているだけでも、「憤激とともに蜂起する」「マルクス主義の妻はやっぱり家事をする」「オー、ボンデージ! くそったれ!」など、70年代後半から80年代のパンク、ポストパンクの時代にティーンとして育った私にとっては懐かしく、胸躍るような言葉が書きつけてある。いまどきの英国の若者に「格好よかった」と言われると、つい「いや本当に、あの頃はクールな女の子が多かったんだよ」と語りたくなるのは明らかに老害だが、表現が過激だったという点では、70年代、80年代のストリートの女性たちのほうが振り切っていたのではないか。

現代よりも女性を縛るものがいろいろ存在していたからこそ、突飛で過激な格好や行動をして、人々を驚かせたり、怖がられたり、忌み嫌われたりすらしてやりたい欲望があったように思う。このような挑発的な傾向は英国だけの現象だったかというとそんなことはなく、ネットが存在しなかった当時でも、日本に入ってきていた。この私にしても、九州の田舎にあった高校の文化祭(80年代初頭)で、パンクバンドの一員としてステージに立つことになり、当日はスカートをハサミでギザギザに切り裂いて首に犬の首輪をつけ、髪を逆立て黒いリップを塗って校庭を歩いていたところ、花束を持って演奏を見に来ていたという両親と妹が、遠くからその姿を見てひっそり帰ったという話があった。後からそれを聞いたとき、当時の私は「バカなんじゃね?」ぐらいの反応だったが、子を持ち人の親となったいまでは、不憫なことをしたものだと思う。

どうしてあの時代の日本の少女たちの一部で、「過激」(=ラディカル)があれほど流行したのだろうと思う。過激だったら何でもいい、みたいなところすらあり、ひたすらヤバいことを追い求めて、ちょっとここでは書けないようなダークな世界にハマってしまった友人たちもいた。その一方で、若い女性は「可愛い」ことや「性格が好ましい」こと、言い方を変えれば「扱いやすい」ことがいま以上に求められていた時代だったのも事実で、それにうまく順応できる人も現代より多かった。それだからこそ、特に一部のティーンの少女たちには、このような支配する側に都合のいい鋳型をぶっ壊してやりたい爆発的な欲望が漲っていたように思う。これもまた、テート・ブリテンの展覧会の文脈で語られていいものだろう。

こうした女性たちの欲望は、フェミニズムといえばそうなのだが、それ以前に、人を縛るなという根源的な人間の怒りに基づいていたと思う。パンク時代のボンデージ流行りも「縛られている」感覚を象徴していたのだ(九州の田舎の高校生の犬の首輪もここにつながる)。パンクとフェミニズムとアナキズムが、混ざり合って互いに影響を与えた時代だった。

「あの展覧会を見ていると、『バービー』とかすごくlame(退屈、ダサい)に思えた」前述の大学生がそう言うので、

「まあ、商業的な映画と、抵抗のアートでは、表現の方法が全然違うとは思うけど」と答えた。ピンク一色の『バービー』と黒一色のボンデージのどちらがクールかは個人の趣味趣向によって違うだろうし、そういうことをとやかく言わない方向にフェミニズムは進んできたはずだからだ。けれども、商業的な映画がフェミニズムを扱っていることで話題になり、新たなフェミニズムのロール・モデルを流行させて収益を伸ばすという手法が一つのビジネス・モデルとして確立される一方で、抵抗のアートはけっして一つのモデル(つまり、鋳型)に落ち着かない。

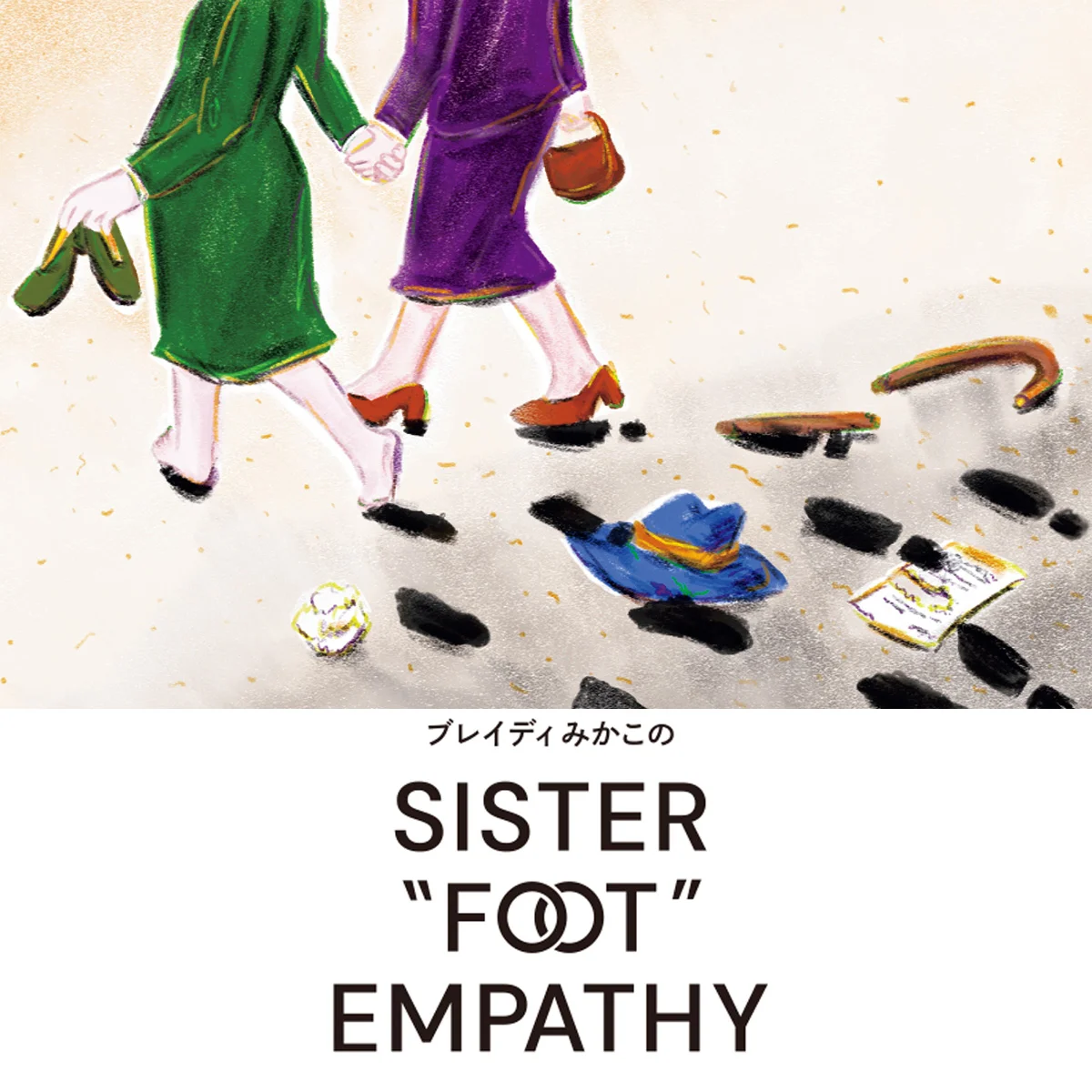

テート・ブリテンの展覧会に出品された作品の一つに、’84年に撮影された女性たちの運動の写真がある。故エリザベス女王が犬を散歩させていたときみたいな服装(頭にスカーフを巻いて膝丈スカートに分厚いタイツ)をした高齢の女性たちが集まり、「おばあちゃんたちは『核の冬』に反対する」と書かれたバナーを掲げている。抵抗運動の対極に位置するような保守的な雰囲気の「おばあちゃん」たちが、みんな「私たちは一歩も引かない」みたいな顔をしていて、実に格好いい。女性たちの抵抗のスタイルには、これがインとかアウトとかいう鋳型はない。集まって共に立ち上がるシスターフッド。その怒りとエネルギーは、いつの時代も、いくつになっても変わらないのである。

ライター・コラムニスト。1965年福岡県生まれ、英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。谷川俊太郎との共著『その世とこの世』(岩波書店)が話題。