"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる! 真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談

※ ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

この冬、近所のコミュニティセンター(公民館のようなもの)でボランティアをしていて、気づいたことがある。年末年始の休みに入り、大学生のボランティアが増えたとき、学生たちがやたらと手持ちの服を持ってきて、互いのものと交換していたのだ。みんなが同じサイズではないから、大きすぎたり、自分には短かったりするものを、それでも各自が持ち帰っていた。しかし、次に会ったとき、見事にサイズをお直ししたり、デザインを少し改造したりして交換した服を着ている人がいた。

「自分でやったの?」と尋ねると学生たちは笑いながら「イエス」と言う。パンクからポストパンクの時代をティーンとして過ごしたわたしは、こういう光景に猛烈な懐かしさを覚える。70年代後半や80年代には、わたしもよく服の改造やお直しをやった。それがパンクのDIYスピリットだと思っていた。だけど、あれから時は流れ、ブランド資本主義の時代の若者たちは、そんな貧乏くさくて時間効率の悪いことはしないのではなかったのか?

そう思っていたが、ある新聞記事を見つけて、「おお、これだったのか」と膝を打った。2023年はファッション系投稿動画の世界に異変が起きた年だったというのだ。これまでは、いわゆる「Haul」もの(買ったばかりの新しい服を一つずつ紹介する動画)や、「Unbox」もの(オンラインショッピングで届いた箱を開けて中身を見せる動画)が主流だったが、その潮流が変わり始めているという。新しい服ではなく手持ちの服を使って、意外で風変わりな、時に驚くような実用的スタイリングを紹介する動画が急増しているというのだ。

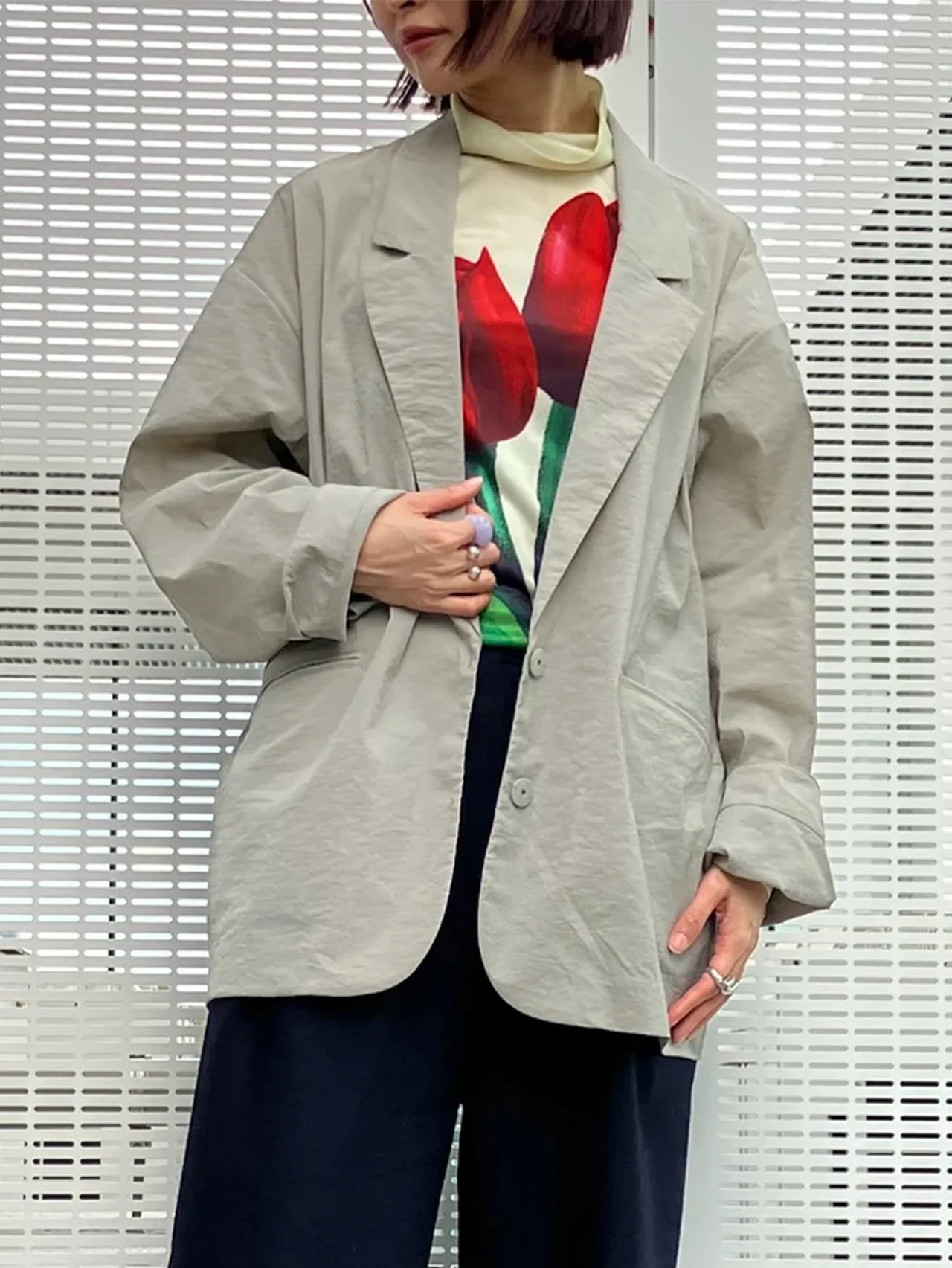

新しいものを買わずに工夫して着る。どうやらそういう動画がZ世代の間で流行しているようで、#fashionhacksや#stylinghacksなどのハッシュタグでTikTokに出回っており、前者のハッシュタグがついた動画の視聴数は174億回を超え、後者も約12億回だという。しかし、こうした動画で紹介されている「ハッキング」の数々は、パンク時代のDIYとは少し違うようだ。切ったり縫ったりするのではなく、新たな想像力で服を着るというか、「その手があったか」とうなる着方をするのだ。

たとえば、ゆったりしたパーカの丈を短くしたいとき、腰のあたりにパーカの身頃をまとめて後ろで結び、結び目を身頃の内側に入れて隠す方法を紹介している動画がある。確かにこれなら服に手を入れることなく短くできる。また、別の動画では、大きめのシャツのボタンの一番上を留め、わざと2~3個はずして次のボタンを首の後ろに回して留めて襟のあたりの乱れを直す。すると、あら不思議、クロップド丈のシャツが出来上がるのだ。こっそりわたしも試してみたが、ボレロ風のシャツになってけっこうおしゃれだ。ほかにも、長袖のトップスの両袖を背中で結んでワンショルダーのキャミソールとして着る方法や(これはしっかり結んでおかないと惨事になるかもしれない)や、フード代わりにできるスカーフの巻き方(ドラマ「ハンドメイズ・テイル/侍女の物語」の侍女の一人に見えるのが難点だが)など、TikTokはこうした動画の宝庫になっていて、17歳のうちの息子も「あー、それ見たことある」と反応していた。やはり、このような動画がティーンの日常に入り込んでいるのだ。

こうした傾向は、消費者たちの買い控え思考に関係しているという説もある。特にZ世代は、環境問題に関心が高いし、「コスト・オブ・リヴィング・クライシス」と呼ばれる物価高の時代に不安を感じている。サステイナビリティと経済不安がファッション系動画にも影響を与えているのかもしれない。ファッションは未来を予測するといわれる。景気のよし悪しとスカート丈の関係は昔からいわれてきたし、黒が流行すると不景気になるという説もまことしやかにささやかれてきた。ファッションに予知能力があるかどうかは差し置いても、それが時代を映す鏡であることには間違いない。あんまり使うお金もないし、モデルみたいに着飾って歩くより、環境を守ることや倹約に興味のあるアングラマラスな世代に、ファッション界はどうこたえていくのだろう。

「キュレートされたカオス」だと書いているのは、ガーディアン紙のファッション&ライフスタイル・エディターだ。例に挙がっていたのは、英GQ誌の「The 2023 Men of the Year」号の表紙のキム・カーダシアンの写真だ。油でベタついている?と思わせるようなカジュアルな髪形で、スナック菓子(チートス!)の袋を小脇に抱え、親指をしゃぶっている。一糸乱れぬ完璧なヘアとメイクで、グラマラスなポーズで写っていたこれまでのキムのイメージとはまるで違う。

こうした傾向は9月のコレクションの演出にも見られ、パンパンに膨れたバッグのジッパーを開けたまま小脇に抱えてキャットウォークを歩いていたモデルや、エレガントなバッグにたくさん鍵やチェーンをぶら下げて歩いているモデルなど、わざと完璧でクールなスタイリングを避け、カオティックな日常を反映させた演出が目立ったというのである。

前者はバッグの中から着替えがのぞいていて、ジム帰りを連想させる芸の細かさだし、後者は大きなバッグを提げていながら手にパスポートとチケットを握りしめている要領の悪さ(これは身に覚えがありすぎる)を感じさせ、等身大の演出だ。が、それが巧妙であればあるほど、やはり「キュレートされた」カオスであるのは間違いない。

ファッションが時代の鏡だとすれば、この傾向が映しているものは、背伸びをしない、地に足のついた世代の考え方ではないだろうか。それは、以前この連載で紹介したティーンの間での「ベッド・ロッティング」(ひたすら高みを目指して自分磨きをするのをやめ、ベッドに寝そべって好きなことだけをする)の流行や、たくさん服が買えるセレブのふりをせずに「おばあちゃんの知恵」みたいな着回し術を紹介するティックトッカーたちの姿だ。マウンティングよりエンパシー。大変な時代を乗り切るには、突っ張ってクールぶるより、知恵を出し合って助け合うほうがいいに決まっている。地べたのシスターフッドがファッションにも染み出してきた。

ライター・コラムニスト。1965年福岡県生まれ、英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。谷川俊太郎との共著『その世とこの世』(岩波書店)が話題。