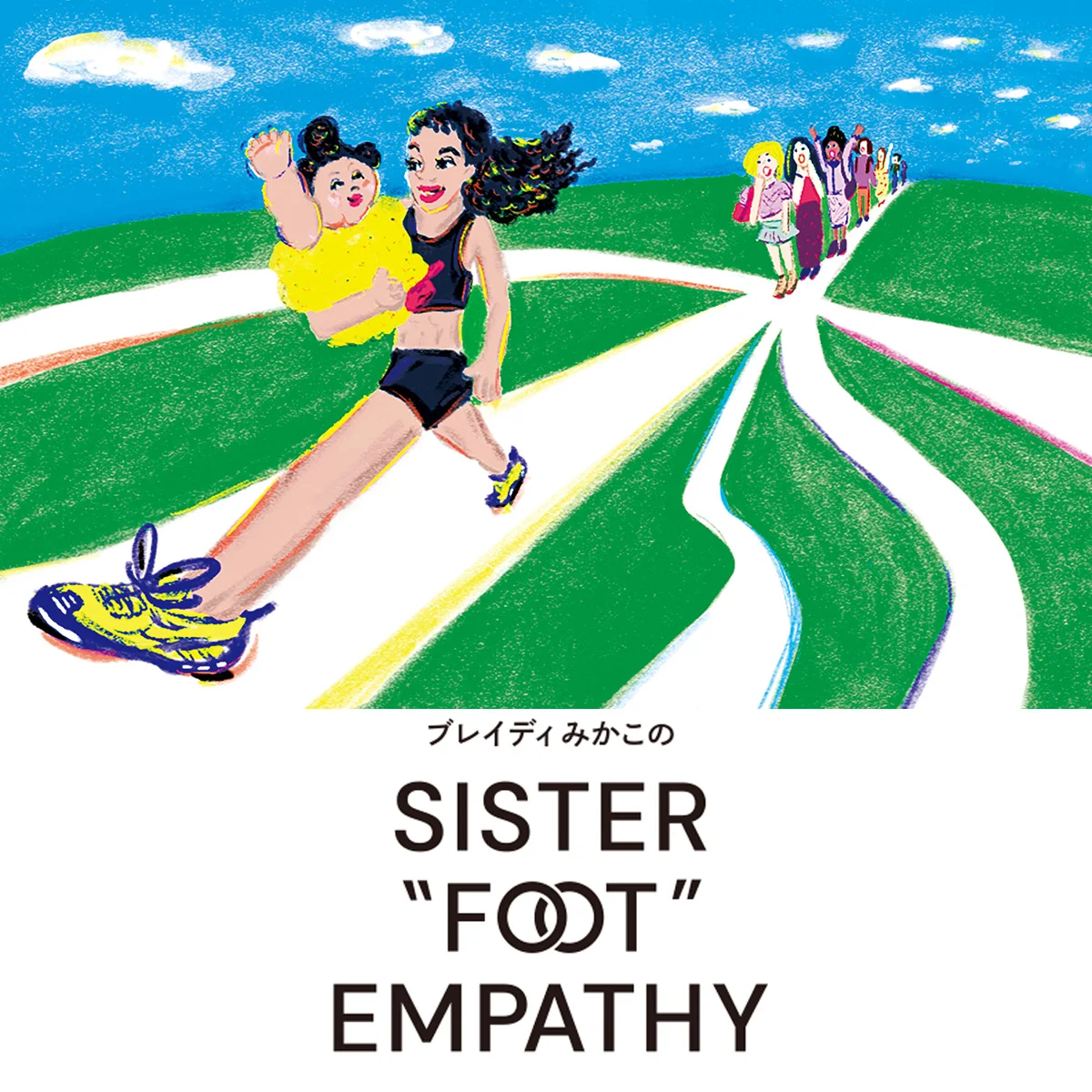

"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる! 真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談

※ ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

トロールといえば、北欧、特にノルウェーの伝説に登場する妖精の一種だ。『アナと雪の女王』のリヴィング・ロックの谷に住む妖精たちを思い出す人もいるかもしれない。

だが、ネット界でトロール(troll)といえば、「荒らし」のことである。トロール行為とは、他のユーザーをネット上でわざと困惑させたり、嫌な気分にさせたりする行為を意味する。罵詈雑言、中傷、言いがかり。これらを経験したことがある人は少なからずいるはずだ。

トロール行為は、ネット時代特有の現象に見える。しかし、人間というものはあまり変化するものではないらしく、昔は「ポイズン・ペン・レター(中傷の手紙)」と呼ばれるものがあったそうだ。100年前の人々はもっと他人に対して優しかったんですよ、と書けたらいいのだが、まったくそんなことはなかったらしい。

この「ポイズン・ペン・レター」をテーマにした英国映画が『リトルハンプトンの怪文書』(2023)だ。オリヴィア・コールマン主演のこの映画は、1920年代に英国の海辺の街、リトルハンプトンで実際に起きた事件をモデルにしている。地元で生まれ育ったイーディスという女性のもとに、すこぶる下品で猥雑な卑語を使った匿名の「ポイズン・ペン・レター」が届き始める。イーディスの父親は警察に犯人を見つけるよう相談。容疑者として浮かび上がったのは、隣の家に住む、アイルランド出身のローズという女性だった。独身で、慎ましく父親の世話をしながら暮らしている品行方正なイーディスと、自由に(時には口汚く)言いたいことを言い、奔放に生きているローズ。二人はまるで正反対のタイプだが、ローズがイーディスたちの隣に引っ越してきてしばらくは仲のいい友人としてつき合っていた。それが、ある出来事をきっかけに険悪な仲になったので、ローズが嫌がらせをしているのだというわかりやすい動機も存在した。

警察はローズを捕まえ、拘留する。しかし、女性警官のグラディスは、この逮捕に疑問を抱く。そして、ローズは犯人ではないと考えている近所の女性たちと一緒に、真犯人を突き止めていくという物語だ。ここで結末を書いてしまえばネタバレだが、実話なので調べればわかることでもある。だから書いてしまうと、手紙の差し出し人はイーディス本人だった。彼女は当時の厳しい家父長制のもとで抑圧され、「いい子」であることを強要される人生を歩んできた。おとなしく父に従ってきたイーディスが、20世紀初めの女性は絶対に使わないような汚らしい卑語を手紙に書き並べ、「新しい女性」の権化のような隣人を装い、自らに送り続けたのだ。それは彼女にとり、日常の憂さ晴らしでもあり、手紙を書いているときだけは自分ではないものになれる解放の瞬間でもあった。

映画は実話とは違う部分もあるが、イーディスとローズの名前はそのままだし、グラディス(リトルハンプトンがあるサセックス州で初めての女性警官だった)も実在した。当時、この事件を全国紙の『デイリー・メイル』などが大々的に報じ、英国の人々の関心を集めたという。誰かが殺されたわけでも、大金が盗まれたわけでもなく、単なるご近所の揉め事だった事件がそんなに注目されたのには、時代的背景が関係している。

20世紀初頭、英国ではサフラジェットと呼ばれる女性参政権を求める女性運動家たちが、街中で暴れて世間を震撼させた。いつも家庭で夫や子どもたちの面倒を見、母性と安らぎを人々に与えるのが女性の役割と信じられていた時代に、いきなり建物に投石してガラスを打ち割ったり、放火したりして、女性たちが暴れ始めたのである。これが世間に与えた衝撃は大きかった。女性が変わり始めたのは明らかだった。この流れがあればこそ、猥雑な卑語を使った手紙を女性が書いたという事実が、世間を沸かせるニュースになったのだ。

イーディスが手紙に書いたような言葉は、男性たちが使っても大騒ぎされるものではなかったし、「ポイズン・ペン・レター」にしろ、女性だけが書き送っていたものではない。しかし、女性の手紙の書き手だけに大きな関心が集まったのは、広い意味での文化的・社会的に「異常な女性」への強い興味が影響を及ぼしていた。この事件について書いた本を出している歴史家、エミリー・コケインによれば、当時、ほかにも女性による「ポイズン・ペン・レター」のケースが話題になっており、このような手紙の書き手は精神異常者だと片づけられていた。当時の英国社会は、彼女たちに手紙を書かせる複雑な社会的背景を解釈することには関心がなく、神経質、欲求不満、更年期、妬みといった精神的要因にのみ好奇心をかき立てられていたのだという。

映画『リトルハンプトンの怪文書』で最も印象的なのは、「ポイズン・ペン・レター」は自作自演だったと見破られて警察に捕まったイーディスが、ようやく家父長制や「いい子」の役割から解放されたように爽やかにほほえむシーンだ。それを見ているローズも、(自分がイーディスに濡れ衣を着せられていたにもかかわらず)なぜかシスターフッドの視線を送っている。「あんたの人生、これからだよ」と言いたげに。

SNSには、現代版「ポイズン・ペン・レター」があふれている。匿名の「毒」にあふれたこの時代は、100年前と似ているかもしれない。誰かの何かが許せなくて中傷は始まる。少なくとも、書くときはそう思っている。が、なぜ中傷したくなるのか引いた目線で見てみると、真の問題は別のところにあって、それはどうにもならないと諦めているから、毒づきやすいところに毒づいているのだとわかる。反撃するほうは、敗者になりたくなくてやり返すだろう。でも、手を止めて考えてみれば、なぜ女性が女性に投げる「毒」が増えているのか、そのことのほうが勝ち負けよりよほど重要なのではないか。

手紙よりも速い方法で毒をばらまくのが可能な時代に、あの映画のラストシーンのようなシスターフッドは可能だろうかと考える。他者の派手なハイヒールや、他者の地味なフラットシューズを「あんな靴は危うい」「ダサい」と否定し合うのではなく、履き慣れた靴を脱いでそっと他者の靴を履いてみる、そんなシスターフッドを。

ライター・コラムニスト。英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。新刊に『地べたから考える――世界はそこだけじゃないから』(ちくまQブックス)。