"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる! 真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談

※ ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

2022年から、20代後半の若い女性たちとの定期的な座談会に出席している。そこでは、英国にいては知り得ない日本の情報をいろいろ耳にするのだが、なかでも白熱するのは職場の話だ。さまざまなハラスメント(いやもう、それは英国だったら大騒ぎになって提訴されてますよ、というレベルのセクハラを含む)、少数派の若年層である(少子高齢化の影響が職場にも……)うえに、女性でもあるという二重のハンディを負う苦しみ。労働の現場では、若い女性たちが社会の理不尽や差別に直面しているのがわかる。

彼女たちは、そうした場面を経験すると「モヤつく」と言うのだが、これはわれわれの世代なら「ムカつく」と表現したこととそう変わらないようであり、その前の世代なら「怒りをおぼえる」と重厚な言葉で語ったことだろう。日本の若い世代は怒ることを知らないなどとよく言われるが、いや、そんなことはない。若い女性たちは日々「モヤついている」。表現のしかたが変わっただけだ。

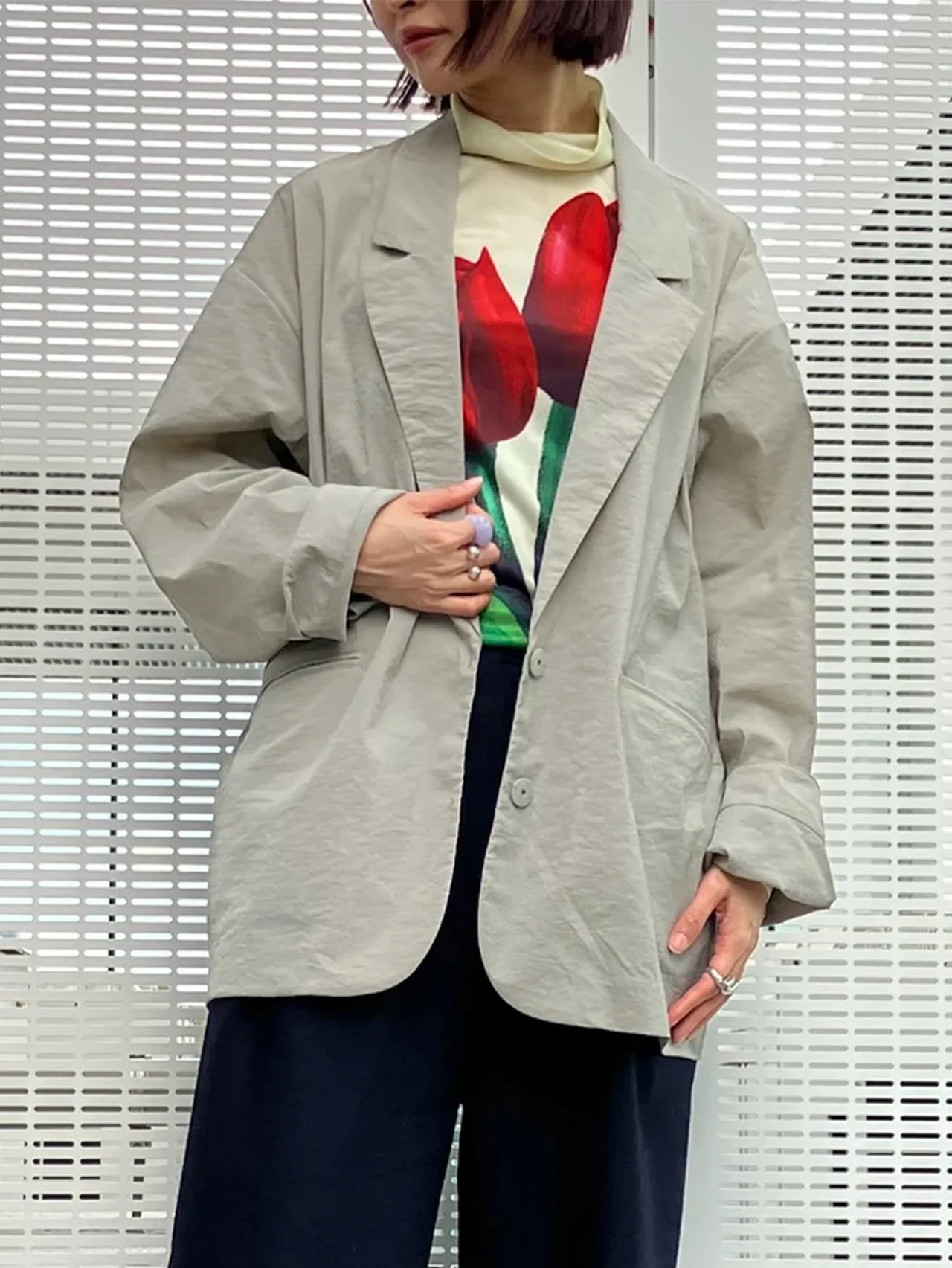

そのような「モヤつき」を抱えたとき、どうやってそれらを発散しているのかと尋ねると、「コンビニで冷凍の焼き芋を買って帰って食べます」と言った女性がいた。「すごくおいしくて、おすすめです。いま人気なんですよ」と言う。さっそくネットで調べてみると、レンジでチンして食べられるという冷凍焼き芋の情報が続々と出てきた。冷たいまま食べてもおいしいそうだ。

『焼き芋とドーナツ 日米シスターフッド交流秘史』という、法政大学人間環境学部教授の湯澤規子さんが書かれた本が出た。同書は、津田梅子が留学した明治時代や『女工哀史』の大正時代までさかのぼり、『若草物語』のオルコットやマサチューセッツ州の女工たちなど米国の動きと対比しながら、両国の女性たちの闘いの連鎖を浮かび上がらせる。ところで、「闘い」という言葉は、昨今、若い世代に引かれる言葉のようだ。おそらく、「戦い」のイメージが強いからだろう。中東、ウクライナと壮絶な暴力がメディアにあふれている時代、勇ましい言葉に敏感になるのはよくわかる。しかし「闘い」は「戦い」とは違う。それはWARではなく、STRUGGLEのことだ。勝ち負けを決めるために争うことではなく、自らの苦境や困難に打ち負かされないように踏ん張ること。この意味では、何の悩みも「モヤつき」もないとても幸運な人々を除けば、誰しも日常の中で多かれ少なかれ闘っているのではないだろうか。

「闘」という漢字は、自らの権利や利益を求めることの意でも使われるが、明治、大正の女性たちの闘いといえば、「青鞜社」の平塚らいてうや与謝野晶子などの名を思い浮かべる人が多いだろう。だが、前述の本は、過酷な労働環境と少ない賃金で働いていた女工たちにスポットライトを当てる。女性の地位向上の歴史の中で、日米を問わず、名もない無数の労働者の女性たちが果たした役割が忘れられてはいけないからだ(そう。これは現代で言えば、日々職場で大小さまざまのハラスメントを受けてモヤッとしたり、上司に意見を言っても適当に聞き流され、いつまでたっても何も変わらない慣行にうんざりしている、無数の女性たちのことである)。

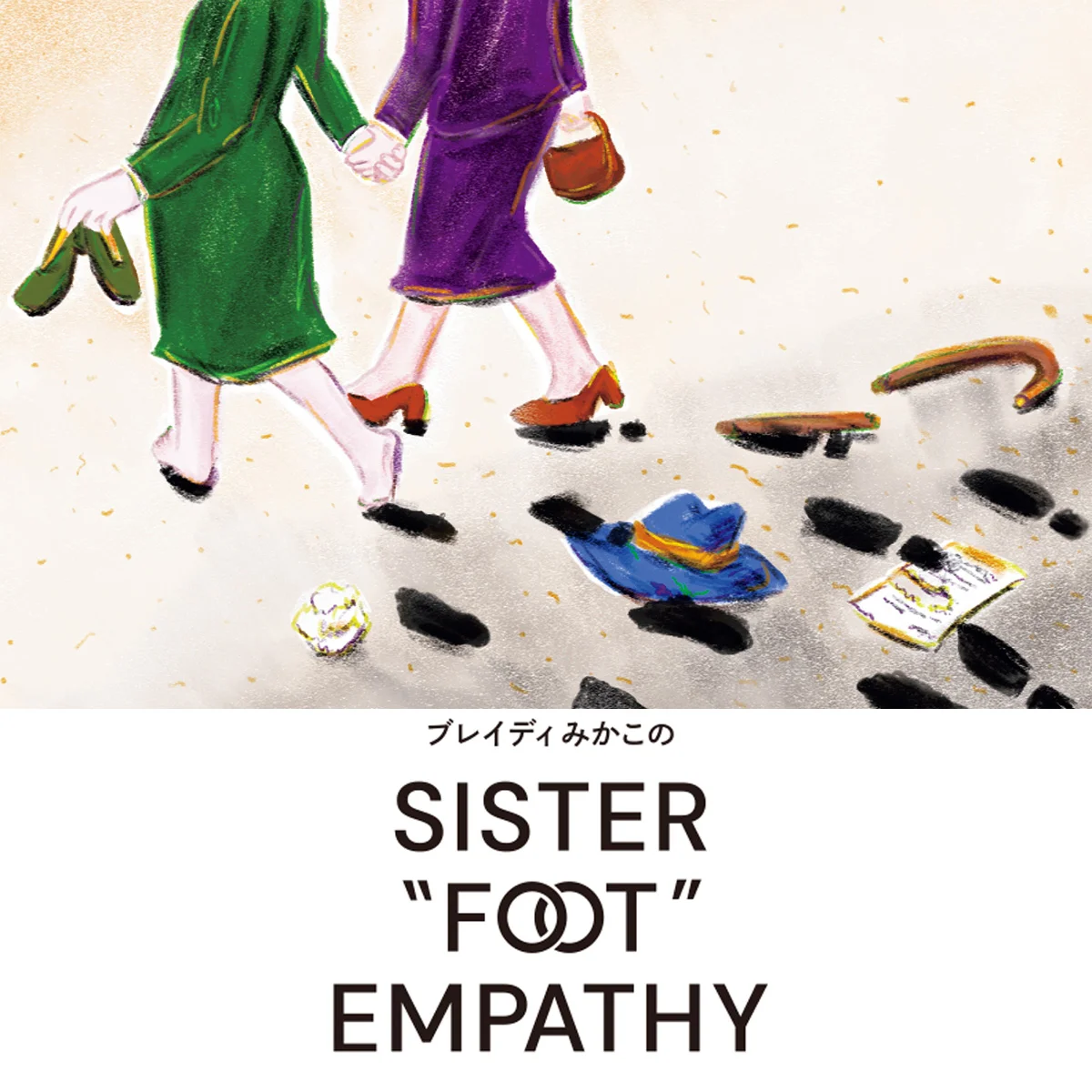

産業革命期の日本の女工たちは、「可哀そう」で「弱い」存在だったというイメージが定着している。が、現実には、産業革命は家庭に閉じ込められていた貧しい女性たちに、自分で稼いでお金を手に入れる機会を与えた。女工たちは、たくましく連帯して労働運動も行なった。待遇改善を求めた寄宿女工たちが自由に外出する権利を勝ち取ると、自分で働き得たお金で買い物に行く機会をゲットした。彼女たちの「買い食い」は、工場で出される食事以外のものを自分で選んで買うことだった。このような間食は、工場に生活を管理されていても、自分で生きている喜びとささやかな抵抗を意味していたのではないかと前述の本は書いている。例えば、愛知県の織物業地域では、女工たちは小遣いを持って外出し、工場の近くにあるお菓子店やうどん店、八百屋などで、うどんやあられ、みたらし団子、果物、たい焼きなどを食べることを楽しんでいたそうだ。そして、そうしたおやつの中でも、各地の女工たちに愛されたのが、焼き芋だったという。

他方、米国の女工たちはドーナツを食べていた。しかし、こちらは少し文脈が違う。米国の縫製工場で働いていた女性たちは自活していた。だが、低賃金で長時間労働し、狭い部屋で暮らしていた彼女たちには、自炊する時間も空間もなく、「パン屋もの」と呼ばれるものを食べることが多かった。「パン屋もの」とは、ドーナツやスコーンやマフィンのことだ。現代のわたしたちが「おやつ」と呼んでいるものが、彼女たちには日々の食事だったのだ。しかし、当然ながらこれでは不健康である。だから彼女たち労働者の状況を改善しようと闘うシスターたちが出てきて、パブリック・キッチン(貧しい労働者に健康食を提供するレストランであり、栄養や調理法について教育する場でもあった)の取り組みが生まれたり、「働く女性たちの胃袋調査」(女性労働者の食生活に関する調査)が行われたりするようになる。こうした中産階級の女性たちと労働者階級の女性たちの「シスターフッド」から生まれた動きが全国女性労働組合連盟の結成につながり、「minimum wage(最低賃金)」から「living wage(生活賃金)」へという、いまでも新しい考え方を打ち出すのだ。

こういう女性たちの闘いの歴史を読んでいると、日本の若い女性が話していたコンビニの冷凍焼き芋の話が、まったく違う意味を帯びてくる。残業にくたびれ、職場での出来事にモヤつきながら、女性たちがコンビニでおやつを買うとき、その行為は焼き芋を買い食いしていた女工たちや、ドーナツでお腹を満たしていた女性労働者たちとつながっているように思えるのだ。彼女たちの闘いの先にわれわれは立っている。連綿と続いてきた無敵のシスターフッドに支えられているのだ。仕事帰りに買った冷凍焼き芋を食べるときには、ちょっと拳を上げてみよう。その女性労働者たちのソウルフードの味は、われわれのストラグルにも力を与えてくれるはずだ。

ライター・コラムニスト。英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。自伝的小説『私労働小説 ザ・シット・ジョブ』(KADOKAWA)が話題沸騰中。