"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる! 真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談

※ ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

新聞を読んでいると、今年のロンドン・ファッションウィークで最も目についたのは、ランウェイを歩くモデルたちの足もとの変化だったらしい。シスター「フット」という造語を連載タイトルに掲げているライターとしては、見逃すわけにはいかない話題だ。

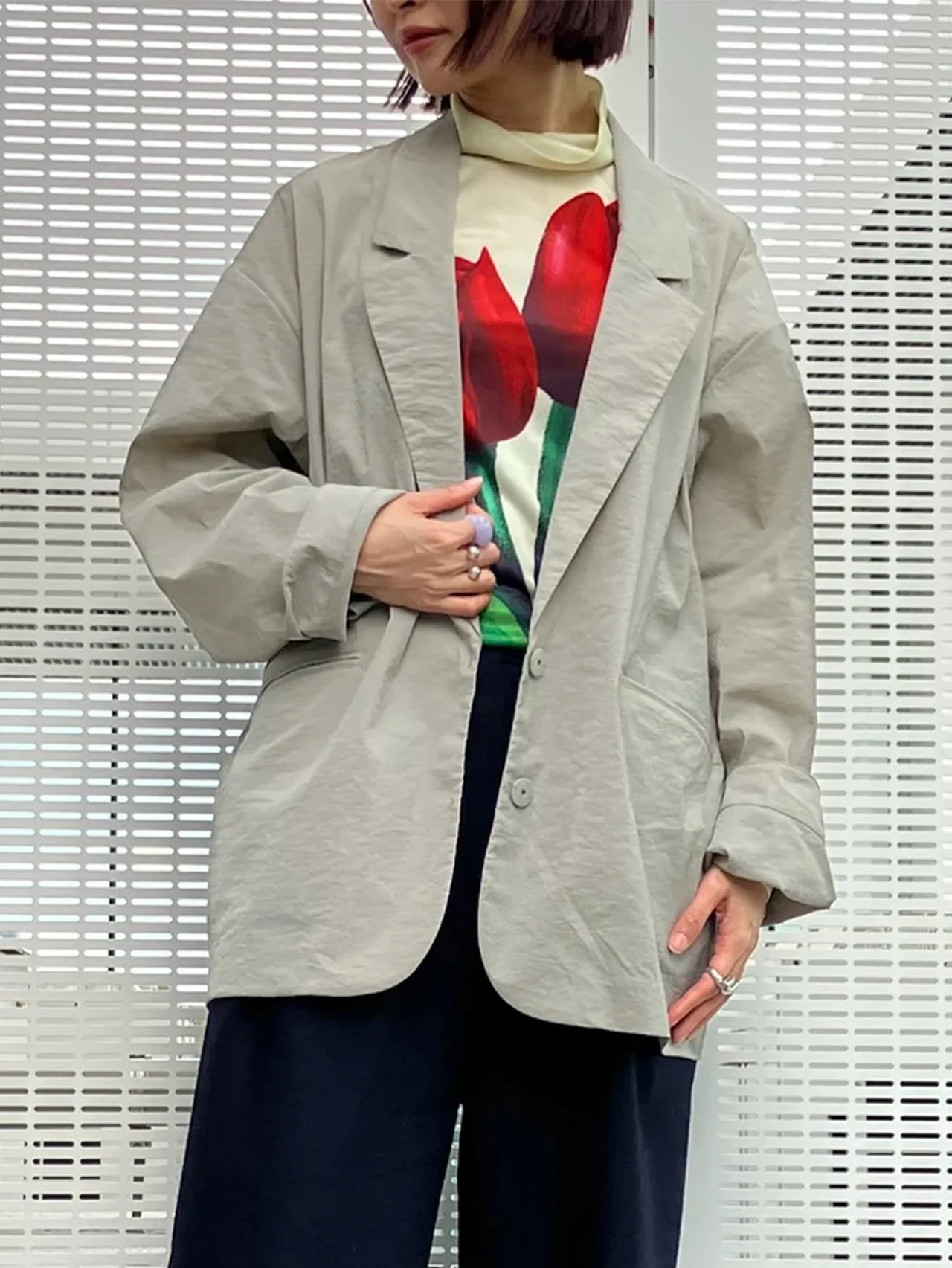

どうやら、2024年春夏の最大のトレンドは靴なのだそうで、ハイヒールの時代は終わりそうだという。フラットシューズがホットらしい。靴のかかとが低ければ低いほどファッショナブルな時代がきたというのだ。ランウェイを歩くモデルだけでなく、ショーを見ていたファッション関係者も、フラットシューズを履いている人が目についたそう。

高いヒールの靴を履いてカツカツ音をさせながら歩くファッショニスタの姿は過去のものになるのだろうか。それは、予告編でも話題になった映画『バービー』のハイヒールのシーンを思い出させる。ピンクのポンポンがついたハイヒールのミュールで歩くバービーの足がクローズアップされ、バービーはミュールを脱ぐ。が、足はまるで見えないハイヒールを履いているようにかかとが上がったままだ。この「かかとの上がった足」はバービーの世界の象徴である。リアルな世界では、バービーはかかとを地につけて歩くようになる。ファッション界にも、同様の変化が起こり始めているのだろうか。

コロナ禍後の人々の心情として、カジュアルを求める傾向もあるのかもしれない。ロックダウンや在宅勤務の推奨で、自宅で過ごす時間の多かった数年の後に、締めつけ感の強いハイヒールには戻りたくない。フラットな靴で出かけたい気持ちにもなるだろう。さらに、ハイブリッドワークを取り入れる企業が増えたいま、仕事服はどんどんカジュアル化している。ジャーナリストの友人が、労働党の党大会に行った話をしていたが、例年にも増して出席者の服装がカジュアルだったという。ジーンズをはいて会場にいてもまったく浮かない感じになっていて、男女ともにスニーカーを履いている人が多かったそうだ。他方、与党保守党の党大会はスーツ姿の出席者が多かったらしく、「いかにも時代遅れの政党という感じがして、やっぱり政権交代が起きるだろうと思った」と話していた。

そういえば、米国では半ズボンにパーカ姿で登院する上院議員(民主党のジョン・フェッターマン連邦上院議員)が話題になっていた。そのため、今年9月に連邦上院議会は議場でのドレスコードを全会一致で可決し、男性はシャツやネクタイ、長ズボンの着用が義務づけられたが、これはトランスジェンダー差別にあたるとして活動家が反発している。

男性はネクタイや長ズボンを着用すべしというルールが差別的な既成概念であるように、女性の足もとも長いあいだ差別的ルールに支配されてきた。職場における女性のヒール着用の強制に対する反対運動は、日本でも2019年に#KuToo運動があったので、おそらく記憶に新しいところだろう。英国でも2016年に、受付として働いていた女性がハイヒールを履くよう指示され、拒否すると帰宅するように命じられたことをきっかけに署名運動を立ち上げた。職場が女性のハイヒール着用を強制できなくなるよう法改正を求めたのだ。カナダでは、2017年にブリティッシュ・コロンビア州が女性従業員にヒール着用を求める服装規定を禁止し、2018年にはカンヌ映画祭で俳優のクリステン・スチュワートがレッドカーペットを裸足で歩いた。これは、同映画祭のレッドカーペットにおけるフラットシューズ禁止令への反抗だと大々的に報道された。

いずれも2010年代に世界同時多発的に起きたハイヒール着用をめぐるシスターたちの闘いだった。あれから時は流れ、昨年、ある調査結果が発表された。これは米国ノース・カロライナ大学の教授とそのチームが行なった調査で、さまざまな仕事の現場で女性たちが人々にいかに評価されているかを調べたものだった。たとえば、授業で教えるとき、面接、交渉の場などのさまざまな仕事のシチュエーションで、女性がヒールを履いているか、またはフラットシューズを履いているかで、その評価がいかに変わるかを調べたのである。

結果は、20代から50代までの男性と女性が、フラットシューズを履いている女性のほうを有能で用意周到と見なし、高い評価を与えるというものだった。時代は変わったのねー、スーツにハイヒールのパワーファッションの女性はもう古いんだー、みたいな感慨がぶっ飛ぶような薄暗い真実がこの結果から透けて見える。オフィスワークから小売業、サービス業に至るまで、長年にわたってヒール着用が暗黙のルールになっていた職種は多い。それなのに、いまや40代、50代の人々までもが、フラットシューズの女性のほうが有能に見えると言っているということは、女性は「仕事ができなくていい」と思われていたことになる。というか、有能になってほしくないからヒールを着用させていたのかと勘繰りたくもなる。前述の調査では、ヒール着用の女性の意見は、フラットシューズの女性に比べて真剣に受け取られないという結果も出ているという。

現在でもヒール着用の圧が強い職種を考えてみると、接客業、受付など、人前に出る仕事が多い。そして、それらの人々の雇用形態について考えてみると、非正規だったり、必ずしも高賃金とはいえない仕事が多いことに気づく。オフィスに閉じこもって働く女性たちがフラットシューズを履くようになり、「できる女性」として働けるようになっても、末端のサービス業の女性がいつまでもヒール着用を余儀なくされているのでは女性全体が差別的ルールから解放されたことにはならない。

フラットシューズの流行は、こうした状況に一石を投じることになるのだろうか。流行の靴を履きたいという一人ひとりのシスターたちの欲望が、いまだはびこる差別の壁を突き崩すこともあるだろう。コロナ禍は、働き方だけでなく、働く服装も変えている。シスター「フット」レボリューションを起こすのはいまがチャンスだ。

ライター・コラムニスト。1965年福岡県生まれ、英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。初の少女小説『両手にトカレフ』(ポプラ社)が好評発売中。