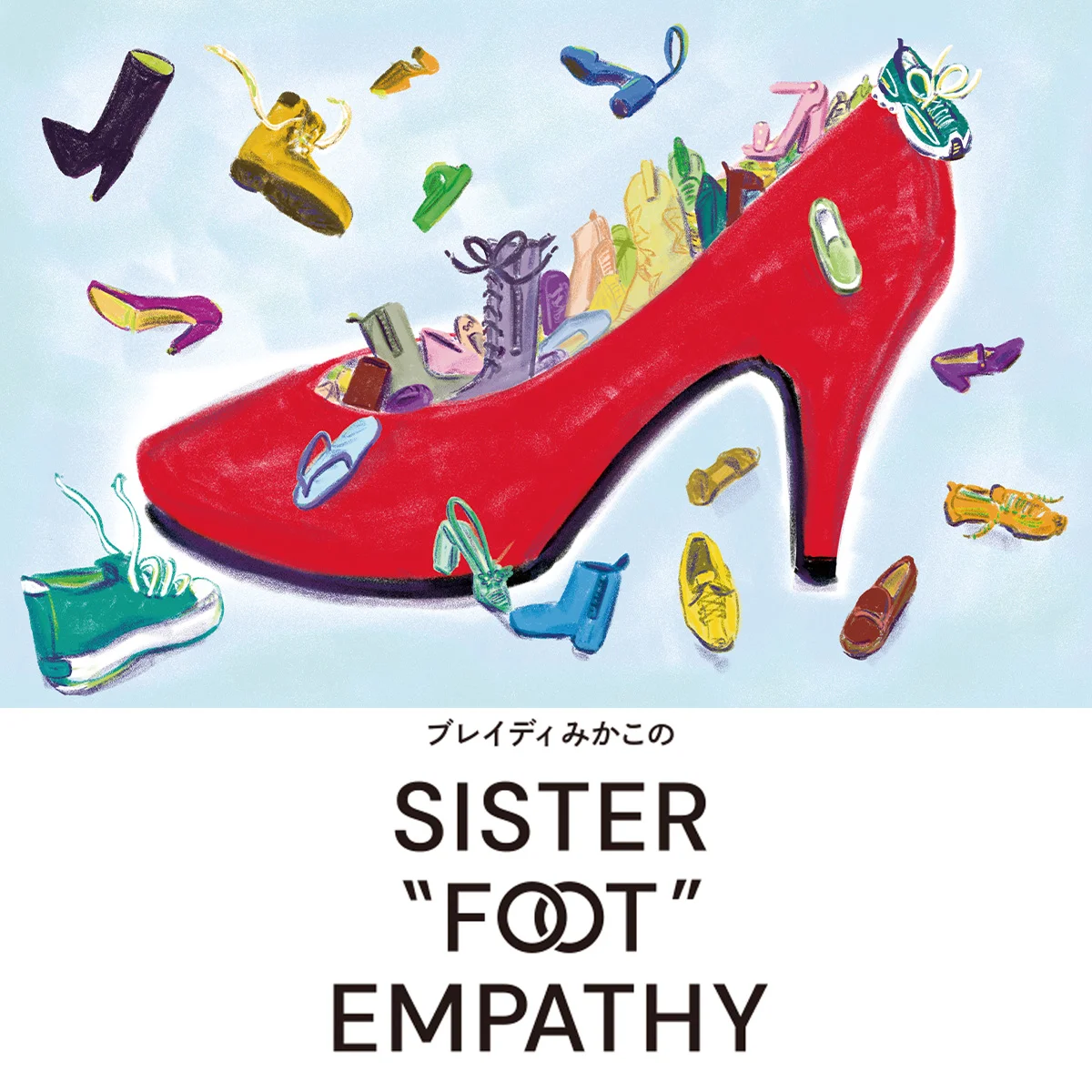

"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる! 真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談

※ ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

米国大統領選でのドナルド・トランプ元大統領の勝利は、世界中の人々を驚かせたり、「やっぱりそうなったか」と納得させたりした。

ビリー・アイリッシュはSNSで「女性に対する戦争だ」と憤りを示した。こうした言葉が出る理由の一つには、選挙で争点の一つとなった人工妊娠中絶をめぐる政策がある。民主党の大統領候補だったカマラ・ハリス副大統領は、中絶の権利擁護を掲げてきた。他方、トランプは、胎児の命を尊重することを意味する「プロ・ライフ」という言葉を使い、自分は「アメリカ史上、最もプロ・ライフな大統領だ」と発言してきた。

そもそも、物価高で生活が苦しい米国の人々は、まず経済政策を何とかしてほしいと思っているのに、そこで妊娠中絶の問題を重要政策として掲げた民主党の戦略がずれていたという声も聞くし、個人的にはこれもわかる。私は6年前に『そろそろ左派は〈経済〉を語ろう』という鼎談本を出したことがあり、この本の趣旨は、アイデンティティ・ポリティクス(ジェンダー、人種、性的指向などの特定のアイデンティティに基づく集団の利益を代弁して行う政治活動)と同じ熱量で左派は経済を語るべき(そもそも経済は人権の問題だ)というものだったからだ(当時の反応は、無視か罵倒だったが)。

とはいえ、妊娠中絶の問題は捨て置けるものではない。米国には「私たちの体は私たちのもの、私たちだけのもの」といったスローガンを掲げて、妊娠中絶の権利擁護のために闘っている女性たちがいる。さらに、欧州では、夫が妻に薬物を飲ませ、50人以上の男にレイプさせていたというフランスの事件に多くの人が衝撃を受け、各国の女性たちが被害者のジゼル・ペリコが裁判で見せた勇気をサポートするデモなどを行なっている。欧州でも、女性の体は女性のものだという怒りが高まっているのだ。

しかしこうした動きの中で、米国大統領選直前、英国のニュース番組であるシーンを見た。番組中で、英国のニュース・リポーターが米国のストリートに立ち、30代のアフリカ系の女性にインタビューしていた。女性はトレンチコートの襟もとに大きなスカーフを巻き、おしゃれで知的な印象だった。ハリスの支持者かと思いきや、「トランプに投票する」と言ったので驚いた。理由を聞かれたとき、彼女はこう答えた。

「私は妊娠中絶に反対だからです。神が授けた生命を人間が殺すことはできません」

大きな声では言えないのだが(酔っ払ってクリスマスにミサに行かなかったりするので)、私はいちおう近所のカトリック教会に所属している。教会に来ている人たちにはいろんな人たちがいる。子どもをカトリック系の学校に入れるために来ている人たち(子どもが小学校に入学すると途端に来なくなる)、教会で結婚式を挙げてもらうために来ている人たち(結婚式が終わると途端に来なくなる)など。

また、フィリピンやアフリカや南米出身の移民の信者は熱心にミサに通っている。だいたい、外国に移住しても教会に通おうというのだから、みんな信仰心のあつい人たちだ。こういった人々の中には、やはり妊娠中絶に反対する女性たちがいる。

中絶に反対する人というと、極右のキリスト教原理派の人々とか、MAGA(Make America Great Again)の帽子を被ったトランプ主義者とかいうイメージがあるが、家族から引き継いだ信仰のあり方を素朴に守っている移民たちもいる。そしてここにも、女性たちはいるのだ。

女性といえば、トランプ元大統領当選に先立ち、英国最大野党の保守党が、英国の主要政党としては初めて、黒人女性を党首に選出した。いちおう左派といわれる与党の労働党は女性党首さえ選出したことがないのに、保守派の保守党が黒人女性をリーダーにするというのはかなり進歩的だが、このケミ・ベイドノック党首本人は、移民や性的少数派の権利拡大に否定的だ。

生まれたのはロンドンだが、ナイジェリアと米国で育った彼女は、10代で英国に戻り、サセックス大学で学んでいた頃に「バカな白人の左翼の子どもたち」の影響で保守派になったと言っている。移民について「すべての文化が平等に評価されるわけではない」「英国は稼ぐためにやって来る人たちの寄宿舎ではない」と発言したり、環境政策にも後ろ向きで、労働党のネットゼロ目標(大気中の温室効果ガス「GHG」の排出量と除去量を差し引きゼロにすることを目指す目標)は「英国を破産させる」と発言した。彼女の場合は宗教云々ではなく、「文化戦争の戦士」と呼ばれる政治上のスタンスからだろうが、妊娠中絶を行うクリニックの外で中絶反対運動家たちが活動することを禁じる法律にも反対の立場を取り、英国の産休制度は「過剰」と発言したこともある。

「多様性」を流行りのキーワードやスローガンではなく、言葉本来の意味で捉えるなら、当たり前の話だが、女性たちをまるで一人の人間であるかのように擬人化して語ることはできない。というか、ますますそれができない時代に突入していることは、いま世界で多くの人々が痛感していることだろう。

女性にしても、移民にしても、マイノリティと呼ばれてきた人々のグループ自体がもう本当に多様性あふれるメンツになっていて、「この属性の人たちはこういうことを望んでいるはず」の思い込みでひとからげにすることはできない。多様性とは人を属性で括ることではなく、個々の人間は違うという現実を認めることだ。そこから理解していくことを始めなければ、シスターフッドは単なる「意識高い」ことの好きな人たちの集まりで終わってしまうだろう。

とはいえ、私たちは地べたではすでにやっているのだ。違う考え方や信条を持つ人とでも、とりあえず教会で一緒にフードバンクを立ち上げるとかして、協働しているのである。そしてそこで互いの違いの大きさに衝撃を受けるからこそ、「どうしてこう考えるのだろう」と他者の靴を履く(思考する)ことを始める。

いろいろあっても、本当に面倒くさくとも足もとからリアルに交ざっていくこと。新しいシスターフッドの可能性はそこにしかないかもしれない。

ライター・コラムニスト。英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。新刊に『地べたから考える——世界はそこだけじゃないから』(ちくまQブックス)。