日仏の技術が出合う

シャネルがつなぐ手仕事の対話

SCROLL DOWN

『la Galerie du 19M Tokyo』で

日仏の技術が出合う

日仏の技術が出合う

シャネルが今秋東京で開催する、フランスと日本の手仕事やアートが呼応し合う画期的な展覧会『la Galerie du 19M Tokyo』。3部で構成される本展のうちの一章、「Beyond Our Horizons 未知なるクリエイション、その先へ」に出展する職人が、作品や手の力への信頼、技術継承の思いを語る

CHANEL presents

la Galerie du 19M Tokyo

2021年にシャネルが設立したle19M内のギャラリー「la Galerie du 19M(ラ ギャルリー デュ ディズヌフエム)」は、エキシビション、トーク、ワークショップなどを通して、クリエイターと工芸職人の技術を伝え展示するスペースだ。今秋、そのギャラリー主催の展示が東京で開催。3部構成のうち「Beyond Our Horizons(ビヨンド アワー ホライズンズ) 未知なるクリエイション、その先へ」と名付けられた展覧会では、日本とフランスの約30名の職人やアーティストの作品が会場を彩る。会場では特別なオーディオガイド(無料)を提供予定。この展示では、映画監督の安藤桃子監修のもと、俳優の安藤サクラが日本語、俳優でアンバサダーの宮沢氷魚が英語のナレーションを担当する。

会場/東京シティビュー&森アーツセンターギャラリー(六本木ヒルズ森タワー52階)

会期/9月30日(火)〜10月20日(月) 無料(予約制)

ツイードのアトリエ ルサージュ × 染織家 石垣昭子さん

天然の芭蕉糸とツイードの糸。

素材の交換で作る布の作品

日本の西の端、西表島。世界自然遺産に登録されているこの島で、石垣昭子さんは長年にわたり、芭蕉などすべて天然の素材を使って布や衣服を作ってきたレジェンド。展覧会ではle19Mの職人とコラボレートし、作品を発表する。

「打ち合わせをしているときからわくわくして、お互い糸を交換して何か作ろうという話になりました。私の紡いだ芭蕉の糸をフランスに送り、ルサージュのツイードに使うスパンコールが織り込まれた糸を受け取って作業しています。この糸は天然素材ではないし、どんなふうになるのかわからない。もちろん芭蕉糸も先方がどう解釈して織ってくれるのか、という興味も尽きません」

これまでのキャリアを見ても石垣さんの類いまれなところは数あるが、一番は好奇心が旺盛で、外から来たものでもすっと受け入れてしまえる広い心。アトリエ「工房」にも、海外の若い工芸作家や学生が頻繁に見学や体験に来ている。

「私は芭蕉の素晴らしさをよく知っているから、とことん追求したいという気持ちがいまだにあります。非常にいい植物なのですが、育てるのにも手間がかかり、ほとんどが糸にならないし、このままだと消えてしまうかもしれない。だからこそ、新しい芭蕉の使い方を知りたいんです。沖縄独特のこの繊維を有効利用してくれる、若い人や海外の人の、私たち世代ではとても考えられないような感覚に期待しています」

自然が先、人間が後という思想が生きる、暮らしの一環としてのものづくり

海ざらしは糸や布についた細かな塵などを取り除くための大切な工程。天候や潮見を感じながら行う。金星さんが植えたマングローブ林は汽水域にあたり非常に穏やか

沖縄独特のイトバショウ(糸芭蕉)は、糸にするととても艶があり、しなやか。織り上げた布は皮膚の延長といえるほどの肌ざわりになる。しかし扱いが難しく、ルサージュの職人からも、一日で数センチしか織れないとメールが届いたという。

「ヨーロッパでは、植物の根にあまり触れる機会がないようです。植物のとらえ方や、伝統そのものが違うので仕方がないんですが、根がないと花も咲かないし実もできない。だから今、彼らは根に関心が向いています。畑で芭蕉を倒して、根を見せてあげるととても感動するんです」

根というのは生活という意味でもある。暮らしの中から糸が生まれ布ができ、衣服になる。それは人の営みの必需品であり、祭事の道具でもあった。そういう伝統や暮らしに根ざした日本やアジアのものづくりが、ヨーロッパの若者たちに魅力的に映るのかもしれない。

「ものづくりは暮らしの一環です。暮らしの中で仕事をして、仕事の中に遊びがある。経糸があって緯糸を入れれば布になるわけだから、作り方はシンプル。やる気があれば誰でもできるとみんなに言っています。もちろん伝統だけでは手仕事は失われるので、産業としても成立させないといけない。芭蕉を機械で糸にしたり織ったりする技術があと少しで確立するということで、産業はそちらで、伝統文化は手仕事でと、バランスよく続けられればいいですね」

石垣さんは故郷の竹富島からこの地に移り住み、亡夫の石垣金星さんと糸や染めに使う植物や米なども育て、自給自足の生活をしてきた。布になる植物を育てるのは農業なのだから、工芸に農業を取り入れるべきと、いつも主張してきたという。

「染織にはさまざまな工程があって、すべてに学びがあります。工程の中で一番興味深いのは植物を育てるところ。土地、季節、育て方、それぞれに違いますし、いつ花が咲いて染料に使えるのかも違う。それは植物が教えてくれるんですが、対等に生きていないとわからない。それが学びのひとつ。ここではどの時季に何の作業をするかという循環がちゃんとできています。自然が先にあって、人間は後というのは、昔からこの土地の言い伝えにもあるんです」

1 芭蕉とシルクを掛け合わせた八重山上布

2 芭蕉と綿の着物。肩に掛けているのはキサージという願いを込めた布で祭事に使う

3 たくさんのものを生み出してきた石垣さんの手

4 「紅露工房」の芭蕉畑。敷地内には百種類近くの有用植物があり、すべて暮らしの役に立っている

手で紡いだ芭蕉糸に、ツイード生地用のスパンコールが織り込まれた糸を織機にかけ、間に挟みつつ織っていく。「織物は両手と両足を同時に使う仕事。ITが発達しても、人間の体に備わったバランスは手仕事の中に残っていきます。織った布が何になるのかは、素材が教えてくれるものです」

石垣昭子さん

1938年生まれ。沖縄県西表島在住。女子美術短期大学でファッションを学んだあと、京都で志村ふくみに師事。1980年に夫の石垣金星と西表島に「紅露工房」を設立。伝統染織工芸の復興や、祭事の衣装の復元に努め、作品は海外の美術館にも展示される。

フルー(シルクやオーガンザ)のアトリエ パロマ × 漫画家・絵本作家 五十嵐大介さん

自然の中にある何かをメタモルフォーゼさせる

五十嵐大介さんがこの展覧会に参加していることは、漫画が日本の手仕事のひとつと、海外でとらえられていることを表している。

「僕自身も以前から手仕事が好きだったから、日本の作り手とフランスの職人がコラボレートするこの展覧会は、参加したい気持ちよりも先に、自分が見たいと思いました。展示はパロマの職人が作る作品と僕の絵を同じ額に入れて、大きな壁に飾るというもの。僕が考えるクラフトには、自然の中にある何かを、人間の生活に取り込むためにメタモルフォーゼさせるという印象があるんです。今回の絵はそれをテーマにしています」

具体的に日本の自然を象徴するモチーフとして用いたのは、以前自分が住んでいた岩手県の伝統芸能で、ユネスコ無形文化遺産ので演じられる権現舞の面。それに春の山を司る佐保姫と秋の山を司る竜田姫のイメージを合わせてみた。

「伝説とか昔話に興味があって。そこには僕の好きな動物や植物のイメージも重なっているし、人間と獣が入り交じったキメラみたいなものにも惹かれています。メタモルフォーゼ的な絵で、自然の生命力みたいなものが表現できればと考えました」

描き手の嘘であっても読者には本物。その人だけの物語になるのが面白い

絵絹という日本画ではよく使われる絹地に描く方法を採用。アクリル絵の具で描き、テストを重ねた

五十嵐さんを強く惹きつける手仕事と自然。そこには密接な関係性があり、その理由のひとつは、今回同じ展覧会に参加している染織家の石垣昭子さんの存在だ。

「母方の実家が山形で米沢織という伝統工芸の工場を営んでいました。だから、小学生の頃の夏休みは織機の音をずっと聞きながら過ごしていたくらい、手仕事は身近な存在でした。さらに、以前縁あって石垣さんの『紅露工房』に伺ったとき、着るものも食べるものも全部自分たちで作っているのを見て、都会育ちの僕はとても刺激を受けたんです。自力で何かを一から作り上げる人にとてもリスペクトを感じます」

「紅露工房」を見学したときの強烈な体験は、一時期、岩手県の山の中で自給自足の生活をすることにつながった。自然の中で日々暮らしているとさまざまな不思議に気づいて、それが生活の知恵になったり思いもよらない表現になったりする。

「自然の中には想像もつかないような造形があります。でもそれ以上に面白いのは動き。たとえばビルなど人間の造ったものは基本的には止まっています。でも昔住んでいた山奥の家では一歩外に出ると、木の葉や雲が風に吹かれるなどして、目に入るものすべてが動いている。それがとても心地よくて、その感じを表現したくなるのかなと思います」

自然から受け取った感覚は今も大切にしていて、街に住んでいる現在も毎日の散歩は欠かさない。散歩をしながらものを考えるほうがアイデアが生まれやすく、歩きながらいろいろなものを目にしている。

「言葉から発想が生まれるときもあります。だから散歩をしながら周囲に目を向けつつ、頭の中では言葉を転がしている。気になったことを考えて歩いていると、全然関係のないものを見たときに、急にヒントが降ってくることがあるんです」

漫画以外に絵本も手がける五十嵐さん。作品は誰かに読んでもらって初めて成立するものだと考える。

「僕が見た世界を落とし込みたいと描いているけれど、漫画は白い背景に黒い線や点の連なりを人間の脳内で形として認識し直しているもの。だから現実世界ではないし、脳内で編集しているから、ある意味嘘です。でもそれを読んだときに湧き上がる感情は本物。僕が描いたものは嘘でも、読者にとっては本物であり、その人だけの物語になる。漫画にはそういう面白みもあるんです」

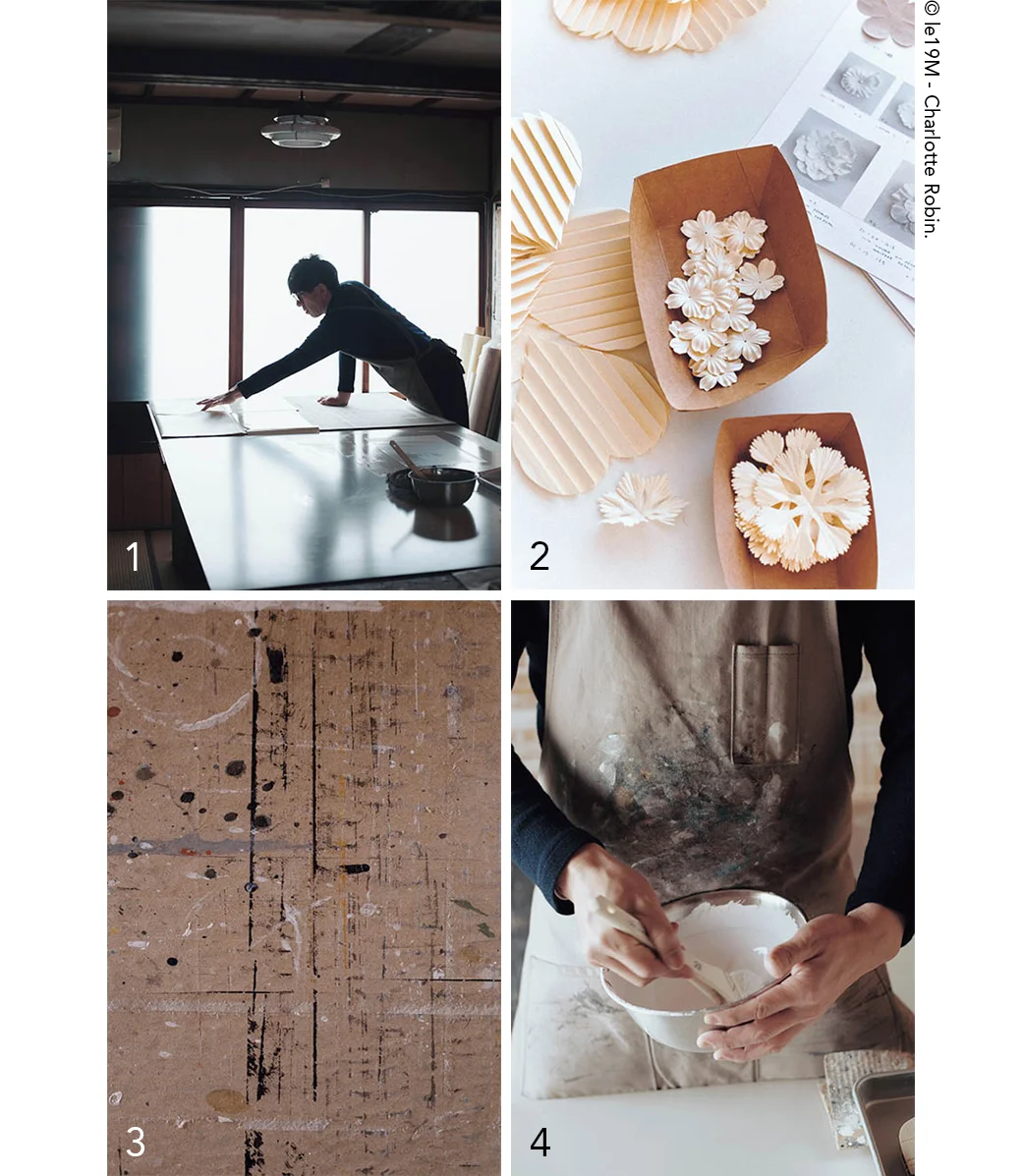

1 昆虫や恐竜のディテールを知るためフィギュアを収集

2 繊細な素材フルーを扱うアトリエ パロマの生地。スモッキング刺しゅうが細かい

3 写真を収めた大量のアルバム。小学校高学年の頃から、気になったものをカメラで撮る習慣が生まれた

4 代表作『リトル・フォレスト』など。絵本作家としても活動

五十嵐大介さん

埼玉県出身。多摩美術大学美術学部絵画学科を卒業後、『月刊アフタヌーン』(講談社)でデビュー。『魔女』で文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、『海獣の子供』(ともに小学館)で日本漫画家協会賞優秀賞を受賞。ほかに『リトル・フォレスト』(講談社)など。

縫製、プリーツ加工、花細工、羽根細工のアトリエ ルマリエ × 唐紙職人 嘉戸 浩さん

日本の素材と技術を使った、フランスの文様の唐紙作り

自分は職人であり、アーティストという意識はないという嘉戸浩さん。自らの工房「かみ添」で唐紙を製作する中で、依頼があってものづくりをするという感覚を持っている。

「木版を製作し、その木型から和紙に写し取るのが僕の主な仕事です。今回はle19Mのアトリエのひとつであるルマリエにコサージュを作るための大きなアーカイブ素材があり、それを文様に見立てられるのでは、というアイデアが出て。そこから唐紙を作るとよさそうだとディレクターと意見がまとまりました」

フランスのアーカイブ素材を使い、日本の素材と技術で装飾紙を作るという、珍しい作品だ。

「フランスから届いた文様やレイアウトはまったく違和感がなくて、むしろ唐紙っぽいと思ったぐらい。そもそも文様自体が、古典文様ですら昔は大陸のあちこちで編集された流動的なもの。とらえ方はそこまで違いはないという印象を受けました。僕のやることも、普段の仕事と変わらない。もちろんメゾンを支える職人たちが、作品をどう見てくれるかという思いはありますが、作り手としては常の仕事として取り組みました」

余白がきれいに取られたものに惹かれる。素材のよさを見せる“引き”の美学

製作中の風景。「製作で使う道具で一番気に入っているのは版木。彫刻物として美しいんです」。工房は店舗と兼ねているため、開店時間外に集中して作業する

これまでいくつかの海外のアーティストとの仕事や建築プロジェクトにも参加してきた。その経験から感じたのは日本と海外のものづくりの方法や考え方にはおのおの特徴があり、その違いはよし悪しではないこと。

「日本の職人は圧倒的に“手がいい”と思います。海外の職人は感覚がすごくいいんですが、細かなディテールや収まりはやはり日本のほうがしっくりくる。反対に、海外はそういうディテールを覆い被せるセンスがあるんです。僕は日本の建築や工芸を見たときに、余白がきれいに取られているものに惹かれるから、自分の作るものでもできるだけ“引く”ことを考えます。でも今回フランス側から、あまり引いていくと何もやっていないように見えるのでは、という懸念が示されました。それもよくわかるんです。でも僕は、装飾よりも素材のよさをもっとよく見てほしいと思う。その違いを感じながら対話を楽しみました」

唐紙は木版を摺るという一種の印刷技術。嘉戸さんはグラフィックデザイナーだったときも紙や印刷に興味があり、デジタルとは正反対の唐紙に魅了された。とにかく印刷技術として美しい、と惚れ込んでいる。

「工程の中で最も面白いのは、やはり摺り上がり。普通の印刷だとインクが主ですが、僕らは顔料を使っています。その顔料の絵の具を版木にのせて、手で摺って写し取るのですが、紙と絵の具の手加減のバランスがピタッと合わさると、とてもきれいに絵の具がのります。なかなかないことですが、そのときは本当に気持ちがいい。逆に難しいのは調色。色を作ることです。たとえば修復など、昔のものを直すときは『この色を出してください』と昔の色見本を見せられます。そこに合わせていくのは本当に大変で。古いものは退色しているから、今見ている色なのか、当時の色なのかを自分なりに解釈して説明するなど、毎回悩みます」

ものづくりの出発点は、経験と依頼主の話をよく聞くこと。自分からの発想以前に、何を求められているかを考える。やはりアーティストというより職人と呼ぶほうがふさわしい。

「唐紙は古典なので、もともとの寸法や色合わせなど型がしっかりある。そこをできるだけ守りつつ、少しだけ崩すなど無限にやれることがあるんです。だから個性を出そうと考えるよりは、そこに立ち戻ることが多い。今回作ったものも、自分の中では古典的な型があって、そこから派生しているので、もしなぜこれを? と問われたら、全部答えられます」

1 和紙を染めたあと、乾かしていく

2 コサージュの型を使った花のパーツ

3 染めた和紙を乾かすための板。使い込まれた道具にも美が宿る

4 胡粉(貝殻から作る白い顔料)を溶いて色を作る。「ベースになる顔料からどう調色して、依頼主に納得してもらうかはかなり大事です」

嘉戸 浩さん

京都生まれ。京都でプロダクトデザインを、アメリカではグラフィックデザインを学び、NYでデザイナーとして活動。帰国後、唐紙の修業を経て独立。工房兼ショップ「かみ添」を開き、建築やデザインの仕事、国内外のアーティストとの共同企画も手がける。

帽子のアトリエ メゾン ミッシェル × 京提灯 小嶋商店

落ち着きと高揚感。

両方を表現できる提灯の魅力

「僕らが受けたのは、le19Mの帽子のアトリエ、メゾン ミッシェルが持っている帽子の木型で京提灯を作る仕事です。帽子の木型は頭の形だからやや楕円なんですよね。竹と和紙で作る提灯は、基本の形が丸です。だから、竹がきれいに楕円になってくれるかがわからず、一度木型のデータをもらったんです。すると、思っていたほど楕円のカーブがきつくなくて。サンプルの型からダミーを作ってみたら案外とうまくいきました」

創業が江戸時代の寛政年間(1789〜1801年)の小嶋商店は京提灯製作の老舗。10代目の小嶋諒さんは、今回の展覧会について、工房同士のコラボレーションで、海外の職人が提灯や日本の灯りをどう解釈するのか楽しみだ、と話す。

「メゾン ミッシェルのアーティスティック ディレクター、プリシラ ロワイエもそうですが、楕円の提灯など『こういう形はできますか?』とさまざまな質問を受けます。僕らはずっと提灯を作ってきて、形やイメージについて頭がやや凝り固まったところがあるので、そういう思いもかけない新しい形や使い方の提案があると、とてもうれしい。今回も、自分たちが持っている技術をベースに『こうすればうまくいくんじゃないか』と、いろいろ工夫して、提灯の在り方を追求していくきっかけになる気がしています」

思った通りにいかなくても、試行錯誤はスキルとなって後に生かせる

「紙張り」の作業。骨組みに刷毛でのりを塗り、糸と糸の間に和紙を張って、余分な部分をカミソリで除く

長く引き継がれてきた家業が、両親や自分たちの代で傾きかけたとき、現在もブランドディレクターとして関わる、当時フリーデザイナーだった地元の先輩から、ウェブサイトを作る、照明ブランドを立ち上げるなどのアイデアとアドバイスを受け、兄とともに立て直した。

「僕らは白い提灯の製造卸しの仕事を、職人さんとともにいわゆる家族経営でしていましたが、それでは難しくなって、アバウトだった部分を見直していった感じです。自分たちより、外の人にいろいろと協力してもらうことで変わっていきました。今の状況は、ブランドディレクターやフォトグラファー兼広報担当者、海外担当者と家族、そして職人さんが一緒に頑張った結果です。あと、どこかで僕たちの作った提灯を見た人からの依頼も増えたので、提灯自体が一人歩きして、営業してくれているような感覚もあります」

兄は京丹後で竹割り(提灯の骨を作る作業)をし、絵付けは父が行い、その間のさまざまな工程を諒さんや職人、家族など数人が担っている。

「提灯のどこに惹かれて家業を継いだのかは、ひと言では言い表せません。でも、たとえば和室に和紙を通した灯りがひとつ灯っているだけで、何となく落ち着くじゃないですか。反対にお祭りなどでたくさんの提灯が並んでいるとわくわくして高揚する。そんな極端なことができるものはなかなかないですよね。最近はそういう提灯の持つ性質はすごいと感心しますし、それを作る自分たちの仕事を誇らしく感じます」

現在では海外からの依頼も増え、建築やアート作品とのコラボレーションなど、提灯の可能性を広げている。

「僕らはアーティストとは違って工芸の職人です。だから何もないところから立ち上げるより、技術をどう使えば依頼されたものができるかを考えて作る役目。思った通りにいかなかったときでも、その試行錯誤はスキルとなって将来に生かせます。見方によっては若干逃げの姿勢に見えるかもしれませんが、その職人という立場を、今は貫こうと思っています」

1 家族で作業する様子

2 京都南座の大提灯は毎年12月の顔見世興行のアイコン的な存在

3 メゾン ミッシェルの帽子の木型を使って作品を制作。さまざまに想像をめぐらせて京提灯との融合を図る

小嶋 諒さん

寛政年間創業の小嶋商店。10代目小嶋諒は1989年生まれ、京都出身。高校卒業後、父のもとで京提灯製作の修業を開始。2013年、兄と灯りブランドも立ち上げ、京提灯の製法を生かした照明器具などを製作。新しい提灯の可能性を探る。

刺しゅうのアトリエ モンテックス × 京焼 永樂善五郎さん

自分では想像し得なかった

クリエーションの広がり

顔見知りのキュレーターから最初に展覧会参加の打診を受けたとき、永樂善五郎さんは、正直それほど乗り気ではなかったという。

「実はもともと、コラボレーションという形にあまりいいイメージを持っていませんでした。それでもモンテックスのアスカ(アーティスティック ディレクターのアスカ・ヤマシタ)たちが京都に来て、僕の作品を見に来たあと、オリジナルの刺しゅうを施したイメージ画像を作ってプレゼンテーションしてくれた。それが驚くほどいい出来栄えだったんです。自分には持ち得ないものが感じられたし、とても透明感があって、目にした瞬間に何か自分の可能性が広がって見えた。これは面白くなりそうだと、参加を決めました」

空間全体をアトリエ モンテックスとともに構成する今回の展示。スペースを彩るさまざまな要素も、互いのクリエーションを重ね合わせた作品になる。

「来場するいろいろな人に興味を持ってもらえる形を考えて、鉢とか陶器の人形、虫などを使って、自然やキラキラ輝く星空の要素のあるところを子どもたちが楽しんでいるような、ジオラマみたいな空間をイメージしました。面白かったのは、部屋の背景も、土壁や焼杉のような黒いシンプルなしつらえを想像していたのに、アスカたちは空間を要素で埋めたい気持ちが強く、僕は逆に空けたくて。そこは調整が必要でした」

約150年眠っていた土風炉の技法と、刺しゅうの和音が示す未来への可能性

松の茶碗にいくつも咲いた可憐な花。陶器の穴にパーツを使った刺しゅうが施されている

もうひとつ重要なのは、茶道具の土風炉(5月〜10月に茶釜を火にかけて湯を沸かすための移動可能な土製の風炉)の技法を使った作品が展示されること。本展では、そこに刺しゅうが施された作品も見られる。永樂さんの家は京焼の窯元で、主に茶陶の仕事をする。4年前にその十八代を襲名した。何より、室町時代から家のいわば本業として代々製作し、明治期に途絶えてしまった土風炉を再興させたい、という強い思いがあり、約10年前から研究を重ねている。

「九代までは土風炉を作っていましたが、その後陶磁器に比重が置かれて、明治以降は作らなくなっていました。でも家の仕事の軸として自分の代でまた作れるようにして、次世代につなぎたい。京焼は華やかで、僕も子どもの頃から柄も色彩も豊かなものばかり見てきました。反対に土風炉は手にするとよくわかるのですが、本当に真っ黒で輝いている。そこに引き込まれたんです」

漆を塗る製法もあるが、永樂さんの家がやっていたのは、湿った土をいわゆる泥団子のように時間をかけて磨いて硬くして輝かせる方法。約150年も作るのをやめていたので詳しい製法は伝わっておらず、残されたわずかなものを解析して少しずつ判明してきたところ。

「今は土風炉の技法を使った茶道具も作っています。今回、この技法で作った作品を出展できたのは、古いものから新しいものを生み出すという意味があるし、刺しゅうが施されることで、さらに未来に向かっていける可能性を感じています」

5年前、京都の工房とは別に、滋賀県高島市の山の中にある古民家にアトリエを構えた。そこで畑仕事や山登り、釣りをするのが何より楽しい。

「自然が豊かで四季が感じられる場所。うちの家は季節に関わるモチーフを使う仕事が多いので、着想源としてとても頼りになるんです。たとえば水のイメージであれば、上から見ているだけではなく、渓流釣りをしながら水に入ってみて、流れや岩を見たり水圧を体感したり。そうすることで自然はいろいろなことを教えてくれる。その時間はとても大事にしていて、週に2度は必ずひとりで行くようにしています」

1・2 京都の工房。下絵作業中の永樂さん

3 土風炉作りに使用する燻窯。土の表面を磨いて燻すと色が黒くなる。高島のアトリエはそもそも燻窯を作ろうと見つけた場所だったが、探すのに2年かかってしまったため、結局窯は京都の工房に設置

4 まろやかな黒い光を放つ、土風炉の技法を用いた鉢。土の乾き具合と、石や金属などの磨く道具の硬度が一致すれば、輝きもひときわ美しくなる

永樂善五郎さん

土風炉師として室町時代より約500年の歴史を持つ善五郎家は京焼の名家。三千家の職家で茶陶を担う「千家十職」のひとつ。十八代を2021年に襲名し、土風炉・焼物師となる。2025年10月襲名記念の個展『十八代 永樂善五郎展』を京都高島屋で開催。

SOURCE:SPUR 2025年11月号「『la Galerie du 19M Tokyo』で日仏の技術が出合う シャネルがつなぐ手仕事の対話」

photography: Yayoi Arimoto, Maya Matsuura interview & text: Akane Watanuki