現在建造中の新国立競技場を手がけ、世界の注目を集める建築家、隈研吾。彼は建築の可能性を問い直す一方で、資源が減少する今「建築はどうあるべきか」を模索しつづけている

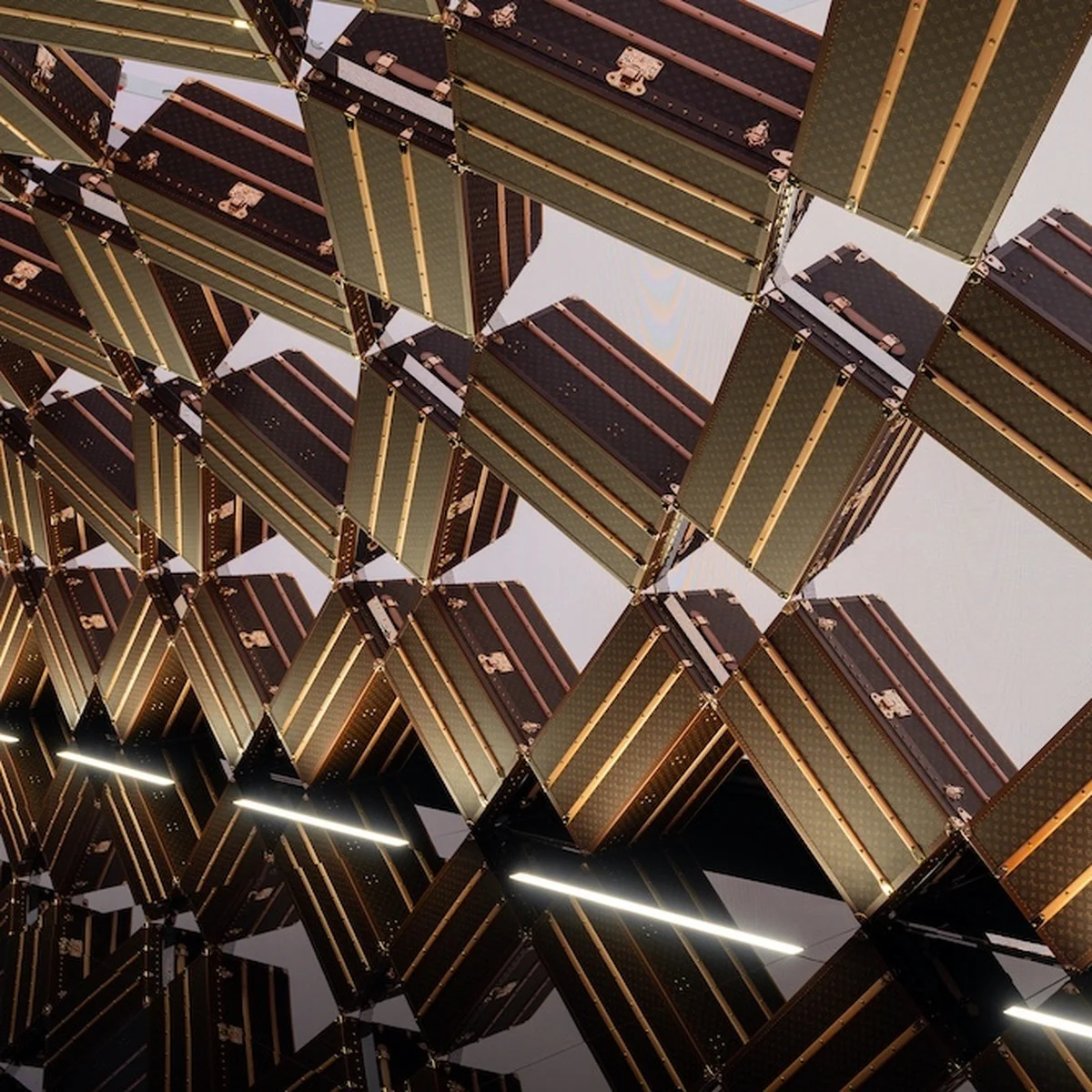

隈研吾の建築は往々にして、見かけよりシンプルだ。伝統的な素材、ことに木材が多く用いられる。写真は、隈が設計した「藤屋旅館」。山形県の秘湯、銀山温泉にある 昔ながらの日本旅館だ

隈研吾が初めて建築に魅せられたのは、彼が10歳の頃。東京で夏季オリンピックが開催された1964年、父に連れられて国立代々木競技場を訪れ、その建築を目にしたときだった。建築家・丹下健三の代表作であり、オリンピックのために建造された競技場は、高いマストから鋭く傾斜した屋根が吊り下げられ、そのフォルムはまるで大地から斜めに飛び立とうとしている円盤のように見えた。国立代々木競技場は当時の建築技術の粋を極めた建築物であり、今なお日本のモダニズム建築の最高傑作として語り継がれている。

昨年10月のある日、東京にある隈研吾建築都市設計事務所の最上階にあるガラス張りのライブラリーで、国立代々木競技場を見たときの感動を語り始めた隈研吾は、次第に生き生きとした表情を見せた。隈に会ったのはほんの数分前だ。狭苦しいオフィスの、パーテーションで仕切られた隅の小さなスペースから彼はいきなり現れた。長身で、ストーンウォッシュのデニムにストライプのTシャツ、肩のあたりがほつれて擦り切れたナイロンのジャケットというカジュアルないでたちの隈は、社員のひとりに接するかのように、私とさっと握手をかわしただけだった。ところが丹下健三が設計した競技場の話になると、彼は興奮を抑えきれないようだった。天井のパネルが差し込む光を競泳プールにきらきらと反射させる仕組みについて語り、「丹下さんは魔術師のように巧みに自然光を操った」と讃えた。「あの競技場を見た日こそ、私が建築家を志した原点です」

空間を巨大なフォルムとしてもぎ取り、最先端の合成素材を採り入れ、景色の中に建築をねじこむ丹下の作品は、モダニズム建築のなかでもひときわ攻撃的だ。それは米軍による大空襲で徹底的に破壊されてからわずか20年しか経ていない東京という都市で、建築に何ができるのかを示す取り組みとしても注目を集めた。しかし、そうした丹下の建築は、隈自身の美的感性とはかけ離れたものだ。

隈は最も著名な日本人建築家でありながら、アメリカ人にはまったく知られていない。そのおもな理由は、彼が東アジア以外であまり活動してこなかったことにある。米国で手がけたのは公共プロジェクト1件のみ。オレゴン州のワシントン・パークにある「ポートランド日本庭園」のために設計した「カルチュラル・ヴィレッジ」だ。その中で最も注目すべき建物は、ガラス張りの小さなカフェだろう。梁が柱から突き出した片持ち梁構造で、まるで建物が峡谷の上に浮かんでいるように見える。

隈の代表作の多くは地方にあり、その用途は一見、メジャーとは言えないものばかりだ。たとえば歌川広重の浮世絵コレクションを展示する栃木県那須郡の「馬頭広重美術館」、台湾のパイナップルケーキを販売する東京・青山の「サニーヒルズ 南青山店」、あるいはまた、古い寺社と土産物の商店街で知られる福岡県太宰府の町中になじむスターバックスといった仕事だ。(藤屋旅館の内装を、もっと見る)

藤屋旅館の内装。ディテールとアングルにこだわった空間だ。未塗装の木製の梁と パネルを組み合わせ、新鮮な杉の香りが空間を満たす

SOURCE:「Against Architecture」By T JAPAN New York Times Style Magazine

T JAPANはファッション、美容、アート、食、旅、インタビューなど、米国版『The New York Times Style Magazine』から厳選した質の高い翻訳記事と、独自の日本版記事で構成。知的好奇心に富み、成熟したライフスタイルを求める読者のみなさまの、「こんな雑誌が欲しかった」という声におこたえする、読みごたえある上質な誌面とウェブコンテンツをお届けします。