2018年2月、東京、国立劇場の文楽公演で、襲名披露として「摂州合邦辻」を語った織太夫。右は三味線の鶴澤燕三(えんざ)。太夫と三味線は、舞台上手(かみて)に設えられた「床」と呼ばれるステージで語り、演奏する COURTESY OF NATIONAL THEATRE

「摂州合邦辻」の舞台。命を吹き込まれた人形たちが熱演を繰り広げる。人形は3人で一体を操り、首(かしら)と右手を受け持つメインの遣い手は、“主遣い”と呼ばれる。左は吉田和生。右は桐竹勘十郎 COURTESY OF NATIONAL THEATRE

2月の国立劇場ロビーにて。襲名祝いのお飾りには、政界、芸能界、アート界などの錚々たる名前が並んだ

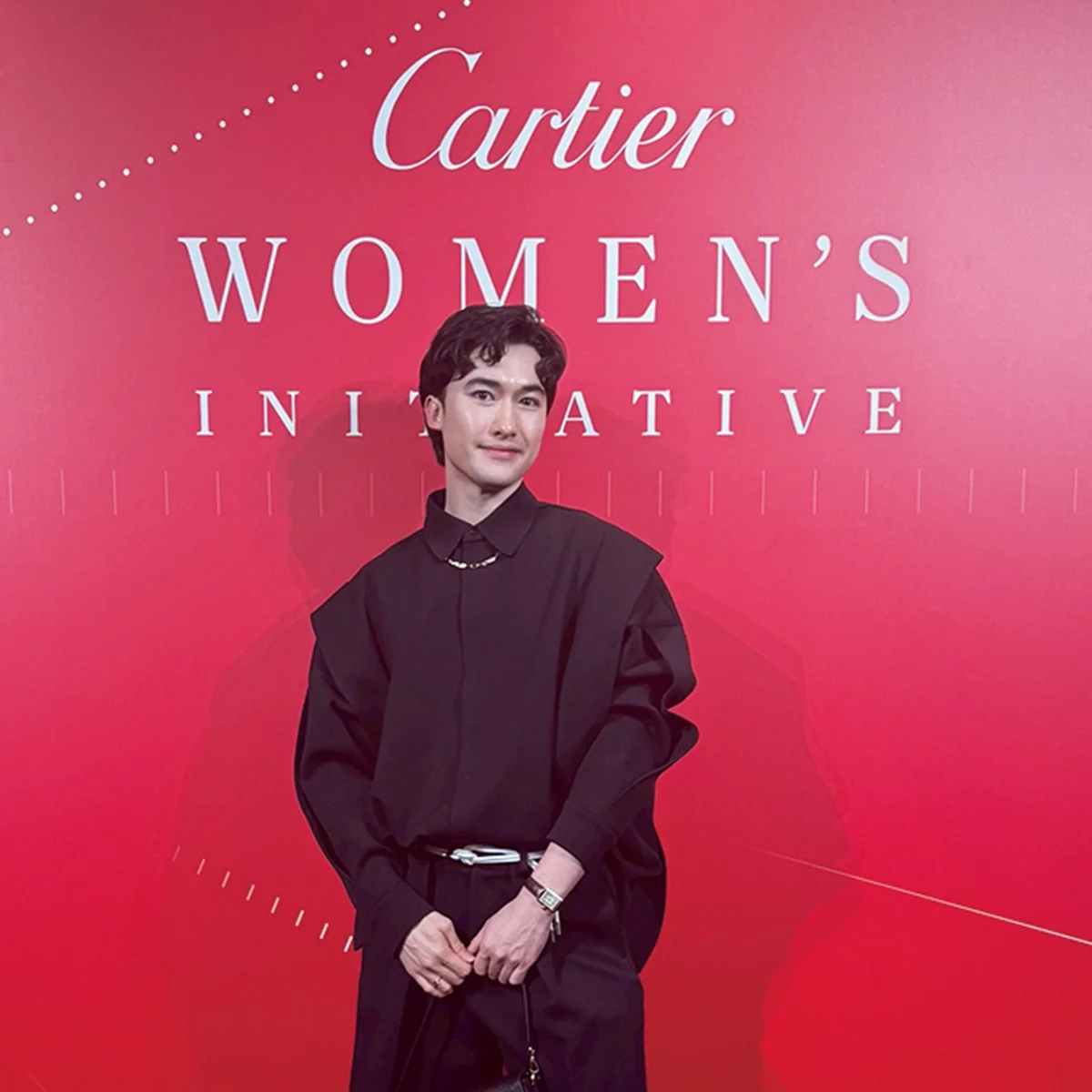

ジル・サンダーのレザージャケットを着たキャンベルと、普段は革ジャン好きという織太夫。対談後はファッション談議で盛り上がった

2018年2月、東京、国立劇場の文楽公演で、襲名披露として「摂州合邦辻」を語った織太夫。右は三味線の鶴澤燕三(えんざ)。太夫と三味線は、舞台上手(かみて)に設えられた「床」と呼ばれるステージで語り、演奏する COURTESY OF NATIONAL THEATRE

「摂州合邦辻」の舞台。命を吹き込まれた人形たちが熱演を繰り広げる。人形は3人で一体を操り、首(かしら)と右手を受け持つメインの遣い手は、“主遣い”と呼ばれる。左は吉田和生。右は桐竹勘十郎 COURTESY OF NATIONAL THEATRE

2月の国立劇場ロビーにて。襲名祝いのお飾りには、政界、芸能界、アート界などの錚々たる名前が並んだ

ジル・サンダーのレザージャケットを着たキャンベルと、普段は革ジャン好きという織太夫。対談後はファッション談議で盛り上がった

伝統芸能、文楽界のホープ竹本織太夫と、文楽を愛する日本文学者ロバート キャンベル。芸を受け継ぐことの意味と、文楽の今を大いに語り合う

「文楽」をご存じだろうか。人形浄瑠璃とも呼ばれ、成立は江戸初期にさかのぼる伝統芸能だ。いわゆる人形劇だが、そう聞いて興味の外と片づけてはいけない。江戸時代には庶民の人気を歌舞伎と二分し、メディアミックスよろしく双方のヒット演目を競って取り入れ発展した。現代の歌舞伎やドラマでもおなじみの「忠臣蔵」をはじめ、日本の演劇史に残る多くの作品が、人形浄瑠璃をオリジナルとしているのだ。

文楽の特徴は、ストーリーや台詞を語る“太夫”、心理や情景を音で表現する“三味線”、一体を3人で遣う“人形”の、3つのパートが一体となって演じる形式。華やかな人形に目を奪われがちだが、真の主役といえるのは実は太夫だ。太夫は、複数の登場人物の台詞からナレーションまで、すべてを一人で語り分け、その声で観客を物語世界へと誘うのだ。

(左)竹本織太夫 1975年、大阪生まれ。祖父は文楽三味線の二代目鶴澤道八、 伯父は鶴澤清治、実弟は鶴澤清馗。 8歳で豊竹咲太夫に入門、豊竹咲甫太夫を名乗る。 2018年1月、六代目竹本織太夫の名跡を襲名。 裃に入った定紋は「抱き柏に隅立四つ目」

(右)ロバート キャンベル 日本文学研究者。国文学研究資料館長。 アメリカ・ニューヨーク市生まれ。 2007年、東京大学大学院総合文化研究科教授に就任。 2017年から現職。専門は近世・近代日本文学。 テレビ、ラジオ等多くのメディアで活躍

今年1月、その太夫のひとり、豊竹咲甫太夫(とよたけさきほだゆう)が名を改め、六代目竹本織太夫(おりたゆう)を襲名した。織太夫は、江戸時代から続く由緒ある大名跡、竹本綱太夫の前名(前段階の名前)にあたり、それを継承することは、文楽の世界で中心的役割を担っていくことを意味する。この襲名を記念して、新・織太夫と、二十年来彼に注目してきたという日本文学者ロバート キャンベルとの、初顔合わせとなる対談が実現した。キャンベルが日本文学の専門家として、また文楽の一ファンとして、襲名とそれを取り巻く事象について織太夫に迫り、ふたりの対話から文楽の魅力と、知られざる側面が垣間見えてくる。(インタビューを読む)

SOURCE:「In the Name of Bunraku 」By T JAPAN New York Times Style Magazine BY FUMIKO YAMAKI, PHOTOGRAPHS BY SHINGO WAKAGI JUNE 04, 2018 APRIL 26, 2018

T JAPAN はファッション、美容、アート、食、旅、インタビューなど、米国版『The New York Times Style Magazine』 から厳選した質の高い翻訳記事と、独自の日本版記事で構成。知的好奇心に富み、成熟したライフスタイルを求める読者のみなさまの、「こんな雑誌が欲しかった」という声におこたえする、読みごたえある上質な誌面とウェブコンテンツをお届けします。