マンガ家たちが語る、戦争を描いた理由

身近なエンターテインメントから、77年前の在りし日について思いを馳せてみよう。物語を通じて"追体験"をすることで、平和の尊さと戦争のむごたらしさが胸に迫る

乾と巽―ザバイカル戦記―

乾と巽 ―ザバイカル戦記―

安彦良和

1918年、ロシア革命後の混乱期にシベリア出兵を決めた日本軍は、アメリカ、イギリス、フランス軍とともに北上し、ドイツ、オーストリア軍、ロシア革命派と激突。そんな折、帝国陸軍第七師団の砲兵・乾は特殊任務を言い渡される。一方、浦潮日報の記者・巽は、シベリア出兵の真の目的を探ろうとする。凍てつく大地で、やがて二人の人生は交錯する。講談社/693〜748円(1~7巻)

1918年、ロシア革命後の混乱期にシベリア出兵を決めた日本軍は、アメリカ、イギリス、フランス軍とともに北上し、ドイツ、オーストリア軍、ロシア革命派と激突。そんな折、帝国陸軍第七師団の砲兵・乾は特殊任務を言い渡される。一方、浦潮日報の記者・巽は、シベリア出兵の真の目的を探ろうとする。凍てつく大地で、やがて二人の人生は交錯する。講談社/693〜748円(1~7巻)

Profileやすひこ よしかず●1947年、北海道生まれ。大学中退後、虫プロ養成所にてアニメーターとなり、数々の作品に携わる。1990年以降はマンガ家として歴史ものを中心に執筆。今年公開の映画『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』では監督を務めた。

先の戦争の「過ち」のルーツがシベリア出兵にあると考えた

アニメ作品の金字塔『機動戦士ガンダム』のキャラクターデザインを手がけたことでも知られる安彦良和さん。そんなレジェンドが現在、連載中の作品が、大正時代の日本軍による「シベリア出兵」をテーマにした『乾と巽―ザバイカル戦記―』。広大なロシアの戦場を生き抜く人々の生きざまを熱く描いている。

「僕らは、戦後すぐに生まれた世代で、若い頃はそれが自慢でした。戦争という『過ち』を犯した親世代と違って、自分たちは汚れていない、ピュアなんだと。でも、歳をとるにつれて負い目のほうが大きくなってきたんです。親たちは確かに間違いを犯したけれど、辛酸をなめながら今の日本をつくってくれた。それに比べて自分たちはただの苦労知らずじゃないかって。それで戦争を描くことで追体験して、世の中に発言したいと思うようになりました」

シベリア出兵を題材に選んだのは、この時代を描くことで、「過ち」の源泉が見えてくるのではないかと考えたからだ。副題にもある「ザバイカル」地方は、ロシア東部で、そののち、大日本帝国が旧満州国を建国した地域に隣接している。

「日清戦争のときから、日本は朝鮮、満州への領土拡大を目指していました。中国東北部を足場に大陸進出を目指していた日本にとって、シベリア出兵は地理的に重要なその外縁部をおさえるという意味があった。

また、アメリカやイギリスがシベリアへ派兵した理由は、表向きはチェコスロバキア軍の救出でしたが、一番重要だったのは社会主義が世界に波及するのをくい止めることでした。第一次世界大戦最中のロシア革命で、社会主義政府がつくられたのです。日本もその盛り上がりが東アジアや本国にまで広がることを恐れて各国に準じたのですが、日本軍がなかなか撤退しなかったことで、シベリアを支配しようとしているのではないかと、諸外国、特にアメリカに不信感を持たれてしまいました」

シベリア出兵は満州事変の言わば先取りだった。それが失敗し、やがて太平洋戦争にまで発展していったのではないかと安彦さんは考えている。

大事なのは物事をもっと多面的に見ること

そんな時代の案内役となる主人公が、北海道の貧しい村の兵士・乾と、ウラジオストクの小さな日本語新聞の記者・巽の二人。「大きな時代のうねりに巻き込まれていく小さき者を描きたい」と安彦さんは言う。

「ローアングルでその時代を見たいと思うのは、そうしないと痛みや悲しみがわからなくなってしまうからです。ガンダムの最初のシリーズが好きなのは、アムロ・レイという少年が、宇宙植民地で暮らす力なき少年で、視界の悪い中を運命に翻弄されながら、一生懸命頑張るからです」

本作でも前線で戦う人々の苦悩が胸をつく。爆撃で先輩記者を失う巽。ロシアの庶民を虐殺する命令に抗う乾。その一方、参謀本部のお偉いさんたちは、安全な場所で涼しい顔をして命令を下す。

「それが戦争というものだと思います。かつては陸軍省や海軍省といった省庁があって、軍人さんはいわゆる国家公務員でした。今でもそうですが、官僚の出世争いは熾烈です。軍隊も同様で、ライバルと手柄を競って重要な局面を見誤ることが、シベリア出兵でもありました。ただ、兵隊さんがかわいそうで、参謀とかいう人たちはずるい、というのは一面的なものの見方です。立派な高級軍人もいました。彼らは高い教養と国際的感覚を持っていました。でもそういう人たちも多くの局面で間違ったのです。ですから大事なことは、物事をもっと多面的に見ることです」

「いろんな『もしも』があって、現在がある。今これから何をすべきかということは、過去を見ることによって、答えがわかってくると思う」と歴史を知ることの大切さを訴える。

「戦争の記憶が風化しているというけれど、親世代の話を謙虚に聞く耳を持たなかった僕たちの世代より、若い世代のほうがむしろ感覚的に鋭敏なんじゃないかな。僕とかなり年齢差のある若い作家が、優れた戦争マンガや小説も描いています。そういう作品に触れることで、昔の人たちがいかにたくましく荒波を越え生き抜いてきたかがわかると思います。ただたくましく生きたけれど、間違っていた……そこが重要です。称賛だけではダメで、過ちに対する反省が僕たちには必要なのです」

ペリリュー ―楽園のゲルニカ―

ペリリュー ―楽園のゲルニカ―

武田一義

太平洋戦争末期、南洋のペリリュー島に派兵されたマンガ家志望の田丸一等兵。日本軍1万が迎え撃つのは、米軍の精鋭4〜5万。熱帯の美しい楽園は無残な戦場と化していく。圧倒的武力の前に非業の死を遂げる仲間たち。さらに飢えが彼らを苦しめる。生き残った兵士たちは、日本の敗戦も知らず、ジャングルでサバイバルしながら米兵と戦い続けるのだった。白泉社/各660円(全11巻)

Profileたけだ かずよし●1975年、北海道生まれ。上京後、奥浩哉氏のアシスタントを経てデビュー。2017年、『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』で第46回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞。7月29日にスピンオフ作品『ペリリュー ―外伝―』が発売予定。

戦後77年、戦争の残酷さが忘れ去られようとしている

日本から遠く離れた熱帯の島・ペリリュー島(パラオ諸島)。ここは太平洋戦争で、日本軍と米軍が戦った激戦地だ。日本軍の戦死者は1万人以上、残ったのはわずか34人。そんなペリリュー島での壮絶な戦闘をマンガ家志望の田丸一等兵の目を通して描いたのが、『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』だ。「もともと戦争について詳しかったわけではないんです」と作者の武田一義さん。

「戦後70年のとき、雑誌の企画で戦争ものの読み切りを描くことになり、その監修者が『ペリリュー』でも原案協力をしてくださった戦史研究家の平塚柾緒さんでした。平塚さんはペリリューで生き残った方々の取材もしていて、その証言テープを聞いたり、書籍を読んだりするうちに、もっと戦争のことを知りたいと思うようになったんです。特にペリリューでは日本の敗戦が決まったあとも、兵士たちはそれを知らずに戦い続けていた。彼らはいったいどんな気持ちだったのだろうと」

兵士たちの気持ちに寄り添いながらもこだわったのはエンターテインメント性。「マンガとして面白く読んでもらいたいというのが一番にあった」というように、戦争マンガの複雑さや難しさを抑え、作風もほのぼのとしたタッチに。それは、「『ペリリュー』に触れることがなければ、戦争にまったく興味を持たなかっただろうという方々にこそ届けたい」という思いからだった。

「日本が実際に戦争をしたのは、80年近くも前のことで、その当たり前のむごたらしさは、頭ではわかっていても皮膚感覚では忘れられていると感じることが自分でもありました。だから取材しながら、僕自身が『ああ、リアルな戦争ってこうなんだ』と驚いたり、学んだりしたことを作品に昇華できれば、読んだ人にも戦争のリアルをより身に迫るものとして感じてもらうことができるんじゃないかと思いました。そして難しい専門書ではなく、マンガという親しみやすい媒体だからこそ、より多くの人に手にとってもらえるのではないかと思っています」

本当の死は、物語のように決して美しいものではない

当初から苦戦を強いられたペリリュー戦。米軍の圧倒的な物資と人員は、容赦なく日本軍を焼きつくした。またペリリューをはじめとした南方戦線では、食料が底をつき、飢えや感染症で亡くなる人も多く、水を探しに行って命を落とす戦友も。「勇ましく戦って散りたい」という願いもむなしく、死は無情で無残なものでしかないという、戦争のリアルが強烈に浮かび上がってくる。

「人は不幸に耐えるために物語を必要とするのだと思います。でも、それゆえに物語で描かれる死は、美しく語られがちで、死の残酷さ、あっけなさは、置き去りにされてしまうことが多い。主人公の田丸は戦死者の最期を記録する『功績係』を務めていて、仲間の死をやはり美化して書くことになるのも象徴的です。でも、それは違うぞという思いが僕の中であって、美しく語られる死へのカウンターのような話を描きたいと思いました」

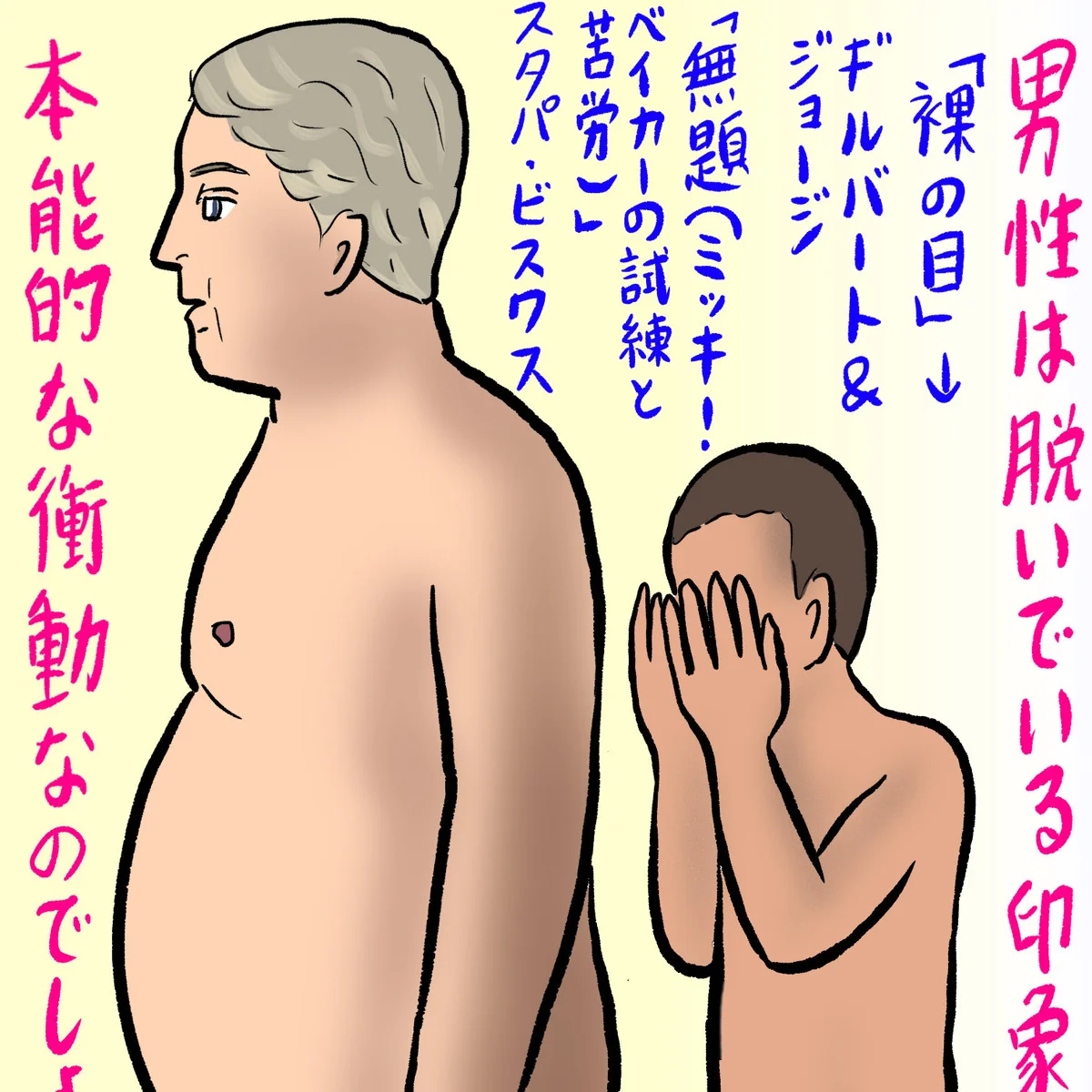

一方、戦闘の緊張から解放されたひとときの兵士たちの素顔も印象的だ。絵のうまい主人公に仲間が裸婦画をねだったり、大切な食料の缶詰を賭けて花札で博打をしたり、人間臭さが垣間見えてほっとする場面も。

「取材する中で、兵士たちも自分の若い頃と全然変わらないんだなと身近に感じ、普通の若者としての姿も描きたいと思いました」

作品を通して、たくさんの人とつながったことを今は実感している。

「戦争体験者でもない自分が、戦場のリアルを描くなんて、おこがましいんじゃないかという気持ちがずっとあったのですが、遺族の方々から、この作品を読んで、自分の親や祖父が、戦地でどんな体験をしていたのか知ることができたという言葉をいただいて、とても力になりました。連載を始めた頃は、自分と担当編集者と平塚さんのせいぜい3人の作品だったんですが、今は自分たちだけの作品ではなくなったような気がしています」

「戦争なんて、絶対なくなんないよ、ということを賢げに言う人間にはなりたくない」と武田さんは言う。

「戦争にならないように、という現実の努力を大切にしたいですね。そのためにも戦争の悲劇を伝えることが大事。自分の作品がその入り口になればいいなと思っています」

あとかたの街

あとかたの街

おざわゆき

1944年、太平洋戦争末期の名古屋。やさしい父と前向きな母、そして仲よし四姉妹の木村家は今日もにぎやか。国民学校高等科1年生の二女のあいは、夕飯の献立に一喜一憂したり、かっこいい車掌さんに憧れたりと穏やかな日常を送っていたが、徐々に戦争の暗い影が忍び寄る。米軍の大空襲で家を焼け出され、家族とともに燃え盛る炎の中を逃げ惑うあい。しかし、さらなる悲劇が襲いかかる。講談社/各748円(全5巻)

Profileおざわ ゆき●1964年、愛知県生まれ。高校1年生のときにデビュー。父の体験をもとにした『凍りの掌 シベリア抑留記』で第16回文化庁メディア芸術祭マンガ部門新人賞を受賞。同作と『あとかたの街』で2015年、第44回日本漫画家協会賞の大賞を受賞。

戦争は絵空事ではなく、普段の生活の延長線上にある

太平洋戦争末期の名古屋を舞台に、日常から戦場へと姿を変える街を、木村家の二女・あいの目を通して描いた『あとかたの街』。作者のおざわゆきさんは、父親のシベリア抑留体験を描いた『凍りの掌』でも知られるが、本作でベースとなっているのは、母親の戦争体験だ。

「父の話を描いて大きな反響をいただいて、自分の中に、もう少し戦争について描きたいという気持ちの高ぶりがありました。それで今度は母の体験を描いてみようと思ったんです。海外の戦地に赴いた父に対して、当時子どもだった母は、名古屋の実家で大空襲を経験していたので、まったく違う戦争の側面が描けるのではないかと思いました」

物語の冒頭、描かれているのは、戦時下にあっても変わらない人々の素朴な暮らし。男の子に心をときめかせたり、食卓の卵焼きに大騒ぎしたり。「母の体験を描くと決めたとき、最初に浮かんだのが当時の日常風景でした」とおざわさん。

「戦争というのは、非日常とか絵空事ではなくて、生活の延長線上にあるものだと私は思っています。食料、衣類、風景、人の気持ちも含めて、穏やかな日常が少しずつ侵食され、変えられていく。それが戦争というものではないかと」

たとえば普段の風景に突如現れる米軍の戦闘機B29。空を覆いつくすように描かれた巨大な機体は、日常を脅かし、やがてすべてを奪っていく。

「誇張して極端に大きく描いていますが、心理的にはあんな感じだったのかなと、母の証言などを聞くと感じます。実際、B29は、日本のゼロ戦と比べると圧倒的に大きくて強そうで、日本の上空を我がもの顔で飛んでいたそうです。それに対して日本は竹やりで対抗しようというのだから、みんなが勝てるわけがないと薄々感じている。でも、戦時中ですから同調圧力があって反論できない。ほかに選択肢はない状況だったんですね」

どんな街にも戦争の時代があり、その痕跡の上に今がある

そしてついにその日がやってくる。1945年3月19日の名古屋大空襲。

「空襲そのものを長尺でしっかりと描きたいと思っていた」というように、ひとつの巻を丸ごと費やした描写は壮絶だ。ザアアーッと雨のような音を立てて容赦なく降り注ぐ焼夷弾、炎の中を逃げ惑う人々。逃げ込んだ壕で蒸し焼きになる人たち……。緊張感ある筆致に読んでいるだけで、業火に包まれたような気分になる。

「これも空襲で家を焼け出された母の記憶がもとになっています。物語を描くにあたって、母が逃げたルートを一緒に歩いたのですが、当時のことを鮮明に覚えていて、『この道を行って、こう逃げた』と歩きながら解説してくれて。おかげで空襲時の恐怖がリアルな感覚として私の中に入ってきました。母は『火が走る』ということを何度も口にしていましたが、炎が道をブワーッと駆け抜けていく中を逃げなければならない。消防車は機能せず、街は燃えるがままになっている。熱いし、音もすごいし、本当に恐ろしいことだったと思います」

『あとかたの街』――というタイトルは、あとかたもなく消失してしまった街という意味が込められているが、空襲で名古屋はまさに廃墟に。しかし今となっては、地元でもその悲劇を知る人は少ない。

「名古屋は戦後、再開発が加速し、戦時中の面影を上書きするような感じで発展してきた街。『マンガを読んで、名古屋でこんな大空襲があったと初めて知った』という声をいただきました。でも、どんな街にも戦争の時代があって、その痕跡の上に今の街はでき上がっています。だから戦争は、決して終わることのない物語だと思う。みなさんも自分の街にはどんなことがあったんだろうということをこの作品を読んで、少しでも思い浮かべてもらいたいと思います」

さらに、「戦争の悲劇は、いつ何時、繰り返されるかもしれない」とも。

「ロシアとウクライナの戦争もそうですが、この時代にまさかということが起こり得るわけです。自分の身に起きてしまうことって、案外あるかもしれない。戦争下では、人の命も文化もすべてがないがしろにされてしまいます。そんな悲劇を繰り返さないためには、『嫌だ!』『怖い!』というような感覚をまずは肌で感じることが大事だと思う。私の作品がその手助けになればと思っています」

読んでおきたい戦争を描いたマンガ選

読んでおきたい戦争を描いたマンガ選

1.『戦争は女の顔をしていない』

小梅けいと著

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ原作

速水螺旋人監修 KADOKAWA/各1,100円

第二次世界大戦に従軍した500人を超える女性たちへのインタビューをもとに執筆された、ノーベル文学賞受賞のノンフィクションをコミカライズ。戦地で感情が麻痺し、少しずつ心が残虐になっていく様が原作に忠実に描かれている。マンガだからこそその悲惨さがよりわかりやすく、胸に迫る。「コミックウォーカー」にて配信中。(1~3巻)

2.『戦争×漫画 1970-2020』

水木しげる、松本零士ほか著

小学館/2,200円

『ビッグコミックオリジナル戦後70周年増刊号』をベースに再編集し、追加原稿も多数収録した増補愛蔵版アンソロジー。従軍経験のある水木しげる氏が戦地での体験談を描く「人間玉」、父親が陸軍として南方戦線に赴任し、自身も幼少期に戦争を体験したことで多くの戦争を題材にした作品を描いてきた松本零士氏の「晴天365日」は必読。

3.『COCOON』

今日マチ子著

秋田書店/1,046円

女学校に通う主人公サンは、第二次世界大戦中と思われる戦況下、クラスメイトと看護隊として戦地に赴く。壕の中で支え合いながら働くが、仲間はひとりずつ命を落としてゆき……。沖縄のひめゆり学徒隊をモチーフに、思春期の少女たちの視点から戦争を描いた傑作。藤田貴大氏主宰のマームとジプシーによる舞台化も話題に。

4.『あれよ星屑』

山田参助著

KADOKAWA/エンターブレイン/704〜748円

敗戦から1年。ぼろぼろに焼け落ちた東京で、酒浸りの暮らしを送る川島徳太郎が、死線をともにした戦友・黒田門松と再会することから物語は始まる。戦後日本のアンダーワールドを生々しく表現し、手塚治虫文化賞 新生賞や日本漫画家協会賞大賞を受賞。戦争が残した爪痕にもがき、苦しむ人々の様を丁寧に描いた力作。(全7巻)

5.『総員玉砕せよ!』

水木しげる著

講談社/792円

戦地から生還したものの左腕を失い、マラリアにも苦しんで文字どおりの地獄を見た水木しげる氏。彼が従軍した南方戦線のニューブリテン島で下された兵士500名への玉砕命令の顚末を描いた、『ゲゲゲの鬼太郎』や『悪魔くん』に並ぶ代表作。戦争の無意味さ悲惨さを迫真のタッチで、自らの経験や思いを重ねて生々しく訴えている。

6.『この世界の片隅に【新装版】』

こうの史代著

コアミックス/各935円

昭和18年、戦中の広島県の軍都・呉。主人公すずは広島市から呉へ嫁ぎ、新しい家族や慣れない街に戸惑いながらも一日一日を健気に生きていく。片渕須直監督によるアニメーション映画やテレビドラマ化されたほか、8カ国以上で翻訳版も発売。やさしく、独特のタッチで描かれた物語は、大きな反響を呼んだ。(上、下巻)

7.『砂の剣』

比嘉 慂著

青林工藝舎/1,320円

沖縄出身で自身の家族の体験や地元の人々への取材をもとに、戦争と土地の関わりを題材とした作品を描く作者のデビュー作。短編作品によって構成され、戦火を逃れながら命懸けで子どもたちを守った実の母親をモデルとした物語「母について」も収録。同じく沖縄戦を描いた『カジムヌガタイ』(講談社)と併せて読みたい。

photography: Takehiro Uochi interview & text: Hiromi Sato

SOURCE:SPUR 2022年9月号「マンガで知る、戦争のこと」