学生たちの“銀行”として機能していた神保町

神田神保町が世界に誇る古書の街になったのは、蕃書調所が洋書調所と名前を変えて一ツ橋門外の護持院原に移転したことをきっかけにしている。護持院原は幕府が設けた火除け地で、無人の森だったが、そこに外国の文書や書籍を解読する洋書調所ができたことにより、突如、西洋の知識の光を日本国中に拡散する「啓蒙の灯台」が誕生したからだ。

「啓蒙の灯台」の役割は、時代が明治になっても変わらなかった。洋書調所は明治10年に、紆余曲折の末に東京大学となり、全国から集められた優秀な日本人学生を相手にお雇い外国人の教授が英語のテキストを使って英語で講義する特殊な教育スタイルが採用されたからである。英語ができなければ東大に入れないということになったので、英語を速成的に教える中学校が全国に生まれ、坪内逍遙、夏目漱石などの優秀な学生を送り込むことになった。

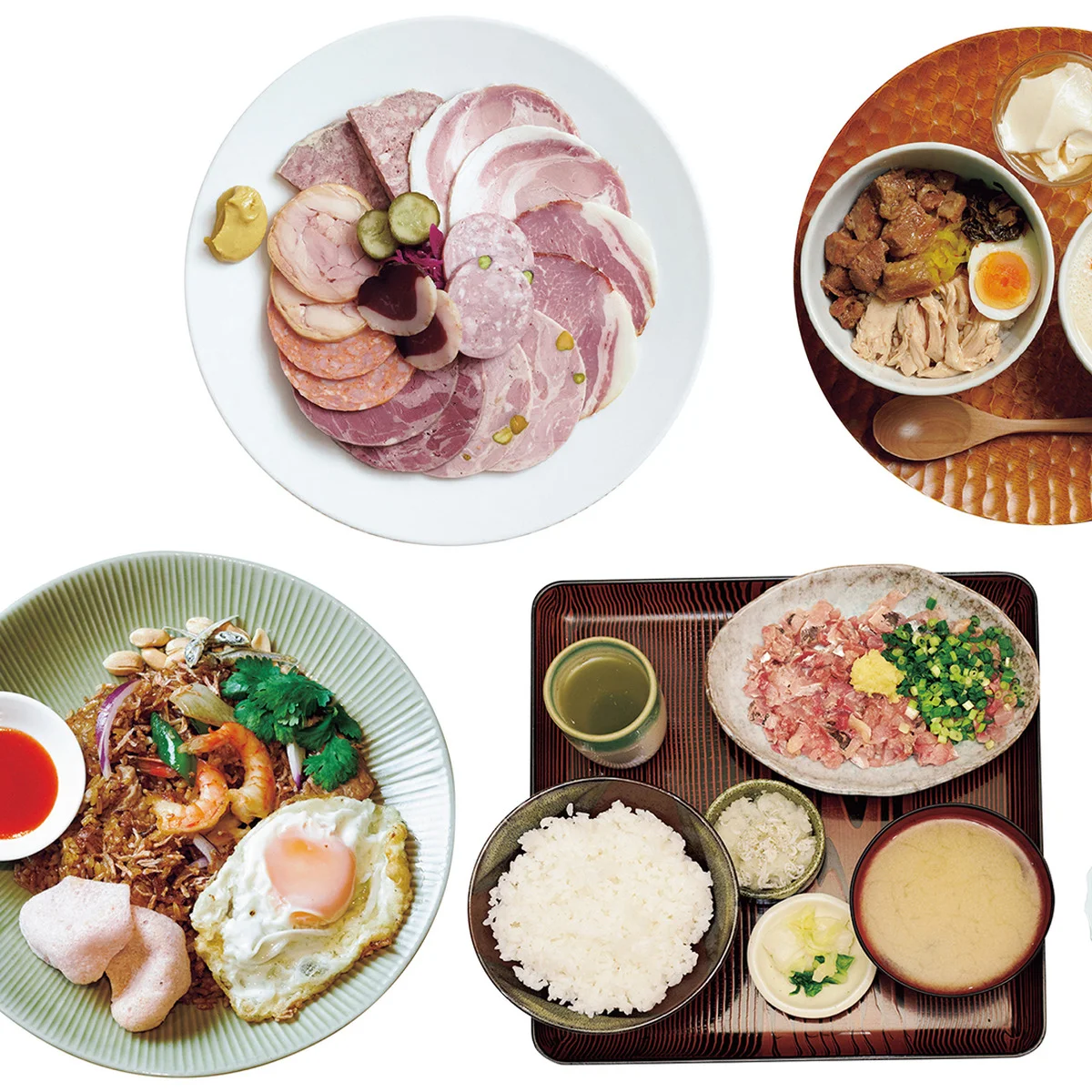

かくて、東京大学と大学予備門、およびその寄宿舎の置かれた一ツ橋界隈は突如、日本一の学生街に変貌したが、学生がたくさん集まれば、理の当然として、彼らの胃袋を養うための飲食街も誕生し、学生たちに散財を強いることになる。

その結果、無計画な散財で、手元不如意に陥った学生の中には高価な英語の教科書を売り払いたいと思うものも出てくるが、そのような新しい商品の査定引き取りを行なってくれるような古書店はまだ存在していなかった。なぜなら、当時の東京の古書店は江戸の名残りで日本橋と芝神明町に固まっていたが、そうした古書店では洋書は扱っていなかったからである。

そんな状況において、明治10年に今の神田神保町2丁目のさくら通りに開店したのが有斐閣である。店主の江草斧太郎は旧忍藩藩士の息子で、明治4年の廃藩置県で生活の糧を失い、東京京橋の英語リーダーを扱う書店に丁稚奉公せざるを得なかったが、やがて、自らが果たせなかった学問の夢に向けて歩み始める決心をする。すなわち、英語の教科書専門の古書店を大学門前町の神田一ツ橋地区に開店し、学生たちの需要にこたえることにしたのだ。目論見が当たり、古書店が繁盛すると、江草は古本屋のパラドックスに突き当たる。よく売れる本ほど仕入れが難しいのだ。そこで江草は英語教科書の復刻出版に乗り出すことにする。ギルド解体を旗印とした政府のおかげで、出版が許可制から届出制になったのも幸いした。出版が軌道に乗ると、江草は、学生の銀行として恩を売った学生たちに著者として協力してもらうことにした。今では一流の学者や政治家になっているかつての学生たちの著作を出版することにしたのである。

同じようなことは明治10年代に神田神保町のすずらん通りで開店した三省堂や冨山房についても言える。古本屋時代の顧客を著者として出版に転じたのだ。

そして、この過程で、これらの新興書店は日本の出版界に大きな革命を起こすことになる。出版物を英語の教科書に倣って、和装本ではなく、洋装本としたことが、新刊本の装丁の様式に変化をもたらしたのだ。

この流れが新しいタイプの古本屋、すなわち洋装本のみを扱う古本屋の神保町集中を加速させることになる。そう、和装本を扱う古本屋の街だった日本橋や芝神明町とは異なり、神田神保町は、洋書の古本屋の街としてスタートしながら、途中から、日本語の洋装本の古本屋の街として成長していったのである。こうした変化はどこから来たのだろうか? それは、外国人教師が英語の教科書で英語で教えていた東京大学と大学予備門が本郷に移転したのと入れ替わるように、日本語の洋装本を教科書に日本語で教える法律学校、つまり、今日の明治大学、中央大学、法政大学、日本大学、専修大学などの前身の法律学校が神田神保町の主役となったことが関係している。これらの、法律学校は夜学でスタートし、先生も掛け持ちだったので、一箇所に固まっているほうが好都合だったのである。そして、神保町の古書店はこれらの法律学校生徒と先生の銀行となったのである。

関東大震災という試練を経てさらに拡大。サブカルの街へ

こうして、今あるような神田神保町の古書店街が明治30年代には形成されていったが、明治が終わる頃に大きな変化が起こる。一つは、市区改正と呼ばれた都市計画で、靖国通りが完成し、路面電車が通るようになったこと、もう一つは大正2年の大火で古書店地図が一変したことである。すなわち、大火以前には靖国通りの北側の今日の神田神保町2丁目に固まっていた古本屋が大火で焼け、神保町1丁目側の、靖国通り南側というあたらしく作られた街区に大挙して移動してきたからである。靖国通り南側は北向きで、古書店にとって好立地だったために集住が加速されたのだ。一言で言えば、この時の大移動で今日の古書店街の姿がほぼ完成したのだ。

大正12年に起こった関東大震災は神田神保町古書店街を一旦は壊滅させたが、すぐに蘇生した。日本中に蓄積されていた洋装本の膨大なストックが折から完成を見た鉄道網に乗って神田神保町古書店街に集まったからである。関東大震災という試練を経ることで、古書店街はさらに大きく拡大することとなった。

この復活の流れに乗ったのが、焼け跡にバラックを建て営業を再開した新興の古書店だった。とりわけ越後長岡出身の酒井宇吉が興した一誠堂は神田神保町古書店地図を一変させた。その理由は二つある。一つは長岡人脈を頼って一誠堂に入店した「東大卒の丁稚」反町茂雄が店員仲間で勉強会を組織して書店員の書誌学的知識を向上させ、一誠堂を古本屋の学校としたこと。もう一つは、店主酒井宇吉の寛大な方針で書誌学的知識豊富な店員の神保町での独立が奨励されたこと。この二つの要因が相乗効果を発揮して神田神保町は昭和10年代には早くも世界でも稀な専門的古書店の一大集合地となったのである。

こうした特徴は、第二次世界大戦後も変わらなかった。それどころか、財産税や新円切り替えにより、貴重な古書が大量に流れ込んだこと、紙不足などで出版社の再興に時間がかかったこと、また、大学の新設増設などもあり、神田神保町古書店街は空前の好景気に沸いたのである。

だが、昭和40年代になると、いささか陰りが見えてくる。新刊本それ自体が大量消費材となったため、古本として再流通する必要がなくなってしまったのだ。

ここで、古本特有のパラドックスが起きる。大量に印刷され、大量に消費されて大量に廃棄されたため、再流通する量が極端に少なくなったサブカル系の本や雑誌が希少価値を持つようになり、新たな古本ジャンルとして脚光を浴びるようになったのだ。神田神保町はかくてサブカル系の古本の集積地となり、オタクの街として再生を遂げたのである。

さて、神田神保町古書店街の歴史を駆け足でたどってきたが、最後に私自身がPASSAGEという新しいタイプの書店をすずらん通りと靖国通りで始めたことについて触れておかなくてはならない。なぜなら、PASSAGEは書店の棚のひとつひとつを各人が借りて棚主となり、自分が薦めたい本を売るというコンセプトに基づいているのだが、その方法論は超専門的な古書店の集合体という、神田神保町古書店街の特徴にインスパイアされたものだからである。

PASSAGEは神田神保町古書店街のミクロコスモスであると同時に、それへのオマージュとしてその中に造られている壺中天、いやむしろ壺中店なのである。

神田神保町古書店街に繰り出す前に、その事前学習としてぜひ一度訪れていただきたいものである。