趣向を凝らした編み地をまるで繊細なシフォンのように扱い、新しいニットウェアのジャンルを開拓した、ポーリーヌ・デュジャンクール。彼女は今年のLVMH賞ファイナリストで、グランプリの有力候補。遠隔の地の女性たちとの"手編み"ネットワークを築き、彼女たちの経済的独立を支持するという倫理的な一面も持つポーリーヌを、ロンドンのアトリエにたずねた

30歳を迎えたばかりのフランス人。パリのエコール・デュぺレでウィメンズウェアを学び、20歳でロンドンに移住。シモーン・ロシャでインターンののち採用され、ニットを担当。その後フリーでレジーナ・ピョウのニットデザイナーをしながらセント・マーチンズで修士課程を修める。2022年春に同校卒業生合同ショーで注目され、同年ブランドをスタート。

「ポーリーヌ・デュジャンクール」ができるまで

ポーリーヌの原動力となったのは、編み物と洋裁に長けた祖母へのやまない敬愛。布帛での立体的な服作りののち独学で手編みを学んだ彼女が、編むことへのパッションとニット哲学について語ってくれた

手編みは糸で描くデッサン。いつでもどこでも編み続ける

ポーリーヌ・デュジャンクールを育んだのは、父が建築家、母は写真家というクリエイティブな環境。とはいえ彼女を服作りへと導いたのは、父方の祖母だった。父が育った質素な家庭では、染物工場で働いていた祖父が日々、生地をたくさん家に持ち帰ったとか。それを利用して祖母は洋裁をするほか得意の編み物で、子どもたちの服をすべて手作りしていたと聞いている。

「祖母は残念ながら私が小さな頃に亡くなったので、編み物を伝授してもらうことはできなかった。それで余計に、編み物をマスターしたいと思ったの」。ポーリーヌはこう回想する。

パリのデュペレ校ではウィメンズウェア一般を学び、ボディに布を巻きつけつつボリューム感を探ってドレーピングをものにした。同時に本と首っ引きで、独学で手編みを学んだポーリーヌ。

「ビジュアルを解読するのは難しかったけれど、私は挑戦が好き。楽譜を学ぶようにして、次第に編み方の記号を読めるようになったの。一度わかるととてもシンプルで、編み始めたら数時間、飲み食いも忘れて没頭することもままあったわね。編み物は、まるで糸で描くデッサン。作曲では和音の基本を学んだらどんなメロディもできるのと同じように、編み方の可能性は無限大。そこが好きで、服を作るには至らなくても、編み地の習作を数え切れないほど作ったの」と、彼女は熱を込めて語る。

2015年にロンドンに渡ると、まずはフィービー イングリッシュでインターンを経験。ロンドンが大好きになり、フリーランスでモリー ゴダードやアレキサンダー マックイーンでニットデザイナーとしてのキャリアを歩み始める。シモーン・ロシャではフルタイムで採用され、ラフィアやマクラメでショーピースを手がけた。しかし運悪く、ちょうど世界がコロナ禍に見舞われ始めた2020年春は契約更新の時期で、イギリスのロックダウンを機に彼女は職を失ってしまったのだ。

「デザインスタジオに通うことがなくなって、最初は途方に暮れたわ。でも私には、たくさんの糸と針があった。これまでためてきた編み地見本の数々も生かしたい。それで思い切って、セント・マーチンズの修士課程に応募したの」。こう言いながら彼女が見せてくれたポートフォリオは、なんともよく整理された素晴らしい作品の集大成。だから、デザイナーの登竜門の一つであるこの有名校の高等クラスに受け入れられたのは、驚きではない。ロックダウンが明けると、彼女はレジーナ・ピョウでフリーのニットデザイナーをしながら授業に励んだ。卒業を控えた生徒を学校が企業にあっせんするプログラムでの短期採用ではニューヨークに渡り、アレキサンダー・ワンに師事。そして2022年の2月、ロンドン・ファッションウィークの一環としてセント・マーチンズが優秀な卒業生を選んで開く合同ショーに参加した。「もともと惹かれたのは手編みの技術で、ニットウェア自体は好きじゃなかったの」。ポーリーヌは、構築的なシルエットは平編み、平坦な形は凝った編み地、というそれまでのニットウェアの常識とは相いれなかった。「それで、自分なりのニットに対する美意識について考えたの。私が求めたのはニットによる“構築”ではなく、逆に“解体”することで彫刻のように型作るボリューム感。そして行き着いたのは、動き、軽やかさ、透け感でセンシュアルなニットウェアだった。同じパターンを違う素材で編むとかなり印象が変わるから、素材のリサーチも大事ね。モヘアのほかに気に入っているのは、紙の芯をレーヨンで包んだ、日本製のメタリック・ヤーン」

こんなふうに自分なりのニット哲学を明確に打ち出す彼女の作品は、卒業ショーで業界のプロたちから注目を集めた。ショーの翌日メッセージをくれ、最初の買いつけをしてくれたのは、東京のショップ、セメントストア。これを機に自信をつけたポーリーヌはブランドを設立し、半年後にはパリの父のオフィスを借りて、初めて展示会を開く。これが、ローンチ後ちょうど2年を迎えた「ポーリーヌ・デュジャンクール」の足跡である。

「手編みをし続けるのは、何もないところから物を作るというチャレンジが好きだし、いつでもどこでも手を動かしていたいから。メトロや電車、車、飛行機、あらゆる交通機関の中でも編むのよ。手作業をするとリラックスできるし、考え事にも集中できる。機械に依存しないことは、独立にもつながるわね。それに古い技術を生かし続けるという大事な意味もあるでしょう」と、ポーリーヌ。編み物をしていると「母がよくしていたわ」と話しかけられることもあるから、手編みは女性たちがシェアし、つながるサブジェクトでもある、と彼女は考える。さらに、彼女は自身の手編みへのパッションを、ライナー・マリア・リルケ(19世紀に活躍したオーストリアの詩人)の言葉にたとえる。

「彼の『若き詩人への手紙』にとても共感するの。要約すると『もし明日投獄されて、創作意欲を刺激するものからシャットアウトされても書き続けるか? もし答えがイエスなら、いつでもどこでも書き続けろ』と。私もどんな環境でも編み続けると思うの。今はブランドが成長し、すべてを私自身が手がけることは不可能だけれど、今後も手作りにはこだわっていくつもりよ。ブランドの本質はそこにあるから」

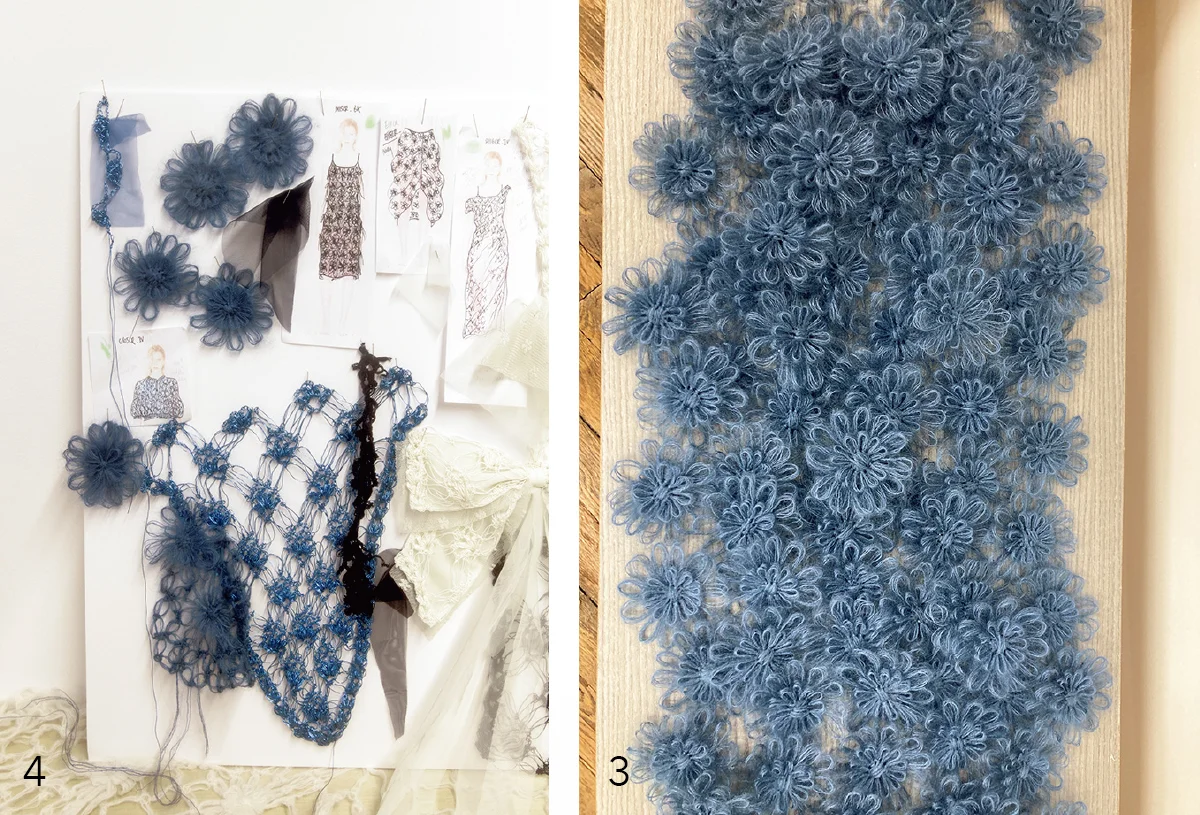

花モチーフをつなげたニットウェアができるまで

出発点は傷ついた鳥、そして小さな手織りフレームで作る花モチーフのチュートリアルビデオ。これをもとに試作を重ねたポーリーヌは、今度は自身の製作過程をビデオに収めてペルーやフランスのコラボレーターに送信した。手編みへのパッションをシェアする女性たちを巻き込んでの画期的かつ倫理的な製作工程の一部始終を、彼女が語る

編みながら、遠くの女性の自立を支援できる喜び

ポーリーヌの2024年春夏コレクションをインスパイアしたのは、保護して以来彼女が可愛がっている、鳥。初めての展示会のオープンを間近に控えたある夜、彼女のニット愛の糸口となった祖母を夢に見て神妙な気持ちになっていた彼女が、翌日に道端で見つけた、白のセキセイインコだ。

「ネズミや狐から守って静かに逝かせてあげようと思い、家に連れ帰ったの。それが翌朝、なんと小鳥は鳴きながら部屋の中を飛んだり、私の肩に止まったり。それでピュウピュウと名付けて飼うことに」

まとってみたい「ポーリーヌ・デュジャンクール」

「雛鳥よ、この世はあなたにとって住みやすいかしら?」と題された、ポーリーヌの春夏コレクション。世界各地のドーバー ストリート マーケット5店舗をはじめ、気鋭のコンセプトストアで手に入るアイテムを抜粋する