1984年のブランド設立以来、40年以上にわたり服を作り続け、数々のヒットを打ち出しているマーク・ジェイコブス。今なお第一線で活躍するその姿は、さながらファッション界のロックスター。19年ぶりの来日に伴い独占インタビューが実現。今、彼がファッションを通して語りたいストーリーを聞いた

1984年のブランド設立以来、40年以上にわたり服を作り続け、数々のヒットを打ち出しているマーク・ジェイコブス。今なお第一線で活躍するその姿は、さながらファッション界のロックスター。19年ぶりの来日に伴い独占インタビューが実現。今、彼がファッションを通して語りたいストーリーを聞いた

機能的ではなく、ビジュアルでのみ称賛されるものに興味がある

——19年ぶりの来日ですね。おかえりなさい! 日本に来た大きな目的は?

マーク・ジェイコブス(以下略) ここ何年か、NYのバーグドルフ・グッドマンでのみショーピースの取り扱いをしていました。今回、2024年7月に発表したもの(1)を伊勢丹新宿店で限定的に展開することになったんです。日本は私のファッションを語る上で重要な国。個人的にエキサイティングな取り組みです。

——1984年に設立したブランドは昨年40周年を迎えました。もしマーク ジェイコブスらしさを定義するなら?

特定のアイテムやスタイルは挙げられないかな。いつも繰り返し戻ってくるアイデアは、型にはまっているものや「クラシックな」服を、私自身のやり方でそのとき生きている時代の文脈にのせて追求すること。「クリシェ(典型的な)」とか、「バナル(平凡な)」と描写されるものの中に美しさを見つけることが心地よいのです。そのクリシェに、自分なりに変化を加える。プロポーションであったり、色であったり、スタイリングであったり……そういったアプローチをこの40年間行なってきたように思います。

——2月に発表したばかりのコレクション(2)では前シーズンに引き続き「人形らしさ」が垣間見えます。今、人形に面白さを感じるのはなぜでしょう?

私はここ最近、機能的だったり役に立つものではなく、本当にただビジュアルのためだけに存在するものに興味があるんです。ただルックスの美しさのみが称賛され、評価されるもの……それがドールだと思うのです。人形は洋服を着せられ、飾りつけられ、そして姿かたちを可愛がられる対象ですからね。

——以前「私の仕事はストーリーを語ることだ」と語っていましたが、通常コレクションを作るとき、ストーリーはどのように形作っていくのでしょうか?

まず新たなコレクションを始める前に、チームでディスカッションを行い、直近のシーズンを振り返ります。最初はそんなに明確な絵は浮かんでいません。色に関してのアイデアや布に対するアプローチを少しずつ定義していきます。今回は伝統的な素材を使うけれど、発展させる必要はないよね、と結論が出ることも。あくまで「クラシック」が私たちの原点ですからね。次に小さなきっかけ、触媒を探していき、それがどこへ連れて行ってくれるかを見渡します。たとえば前の2シーズン(1・3)は、2次元的なものでした。そこで2月に発表したコレクションでは、ジェスチャーや動きをフラットなもので包み込むことを模索しました。最終的には、2次元のシェイプを3次元的に構築していったら面白いだろう、とストーリーが現実化していくのです。

ラグジュアリーとは、エクスクルーシブな存在である

——2020-’21年秋冬のショーが終わったあと、「言いたいことはすべて言った」と語っていました。それから5年以上の月日がたち、今ファッションを通して語りたいストーリーはありますか?

2020年以前は、キャロル・アーミテージが指揮したような壮大なファッションショー(6・7)を行い、それを愛していました。しかしパンデミックの間に、ビジネスのあり方を再定義することになりました。それだけでなく、ファッションをつくることそのものについても向き合いました。チームで達した結論は、私たちがつくりたいと思う、どんなものでも生み出す自由があったら素晴らしいよね、ということ。同時にエクスクルーシブな存在になることが理想的であるとも。そのためにビジネスパートナーを探していたところ、幸運なことにバーグドルフと意見が一致し、自由なクリエイティビティを担保しながら私たちの服が欲しいと思う人にきちんと届くビジネスのかたちを生み出すことができました。ハイファッションとは非常に稀少で、ラグジュアリーなものである、という原点に戻ってくることができた。1年のうちに5回も発表し、世界中に売るための場所を多く設け、そのために量産し、運送し……という大きなサイクルに組み込まれることは、ラグジュアリーとは対照的なことです。そのシステムは、多大な資本を持つ大きなブランドにとってはうまく機能するでしょう。しかし私たちはそうではありません。したがって今の私の仕事は、大きな物語を小さな方法で語ること。小さな物語を描くことではありません。そしてランウェイの目的は服を売ることではなく、人々をインスパイアすること。ブランド全体にエネルギーを吹き込み、ファッションの内外で生まれる会話を促していく装置なのです。

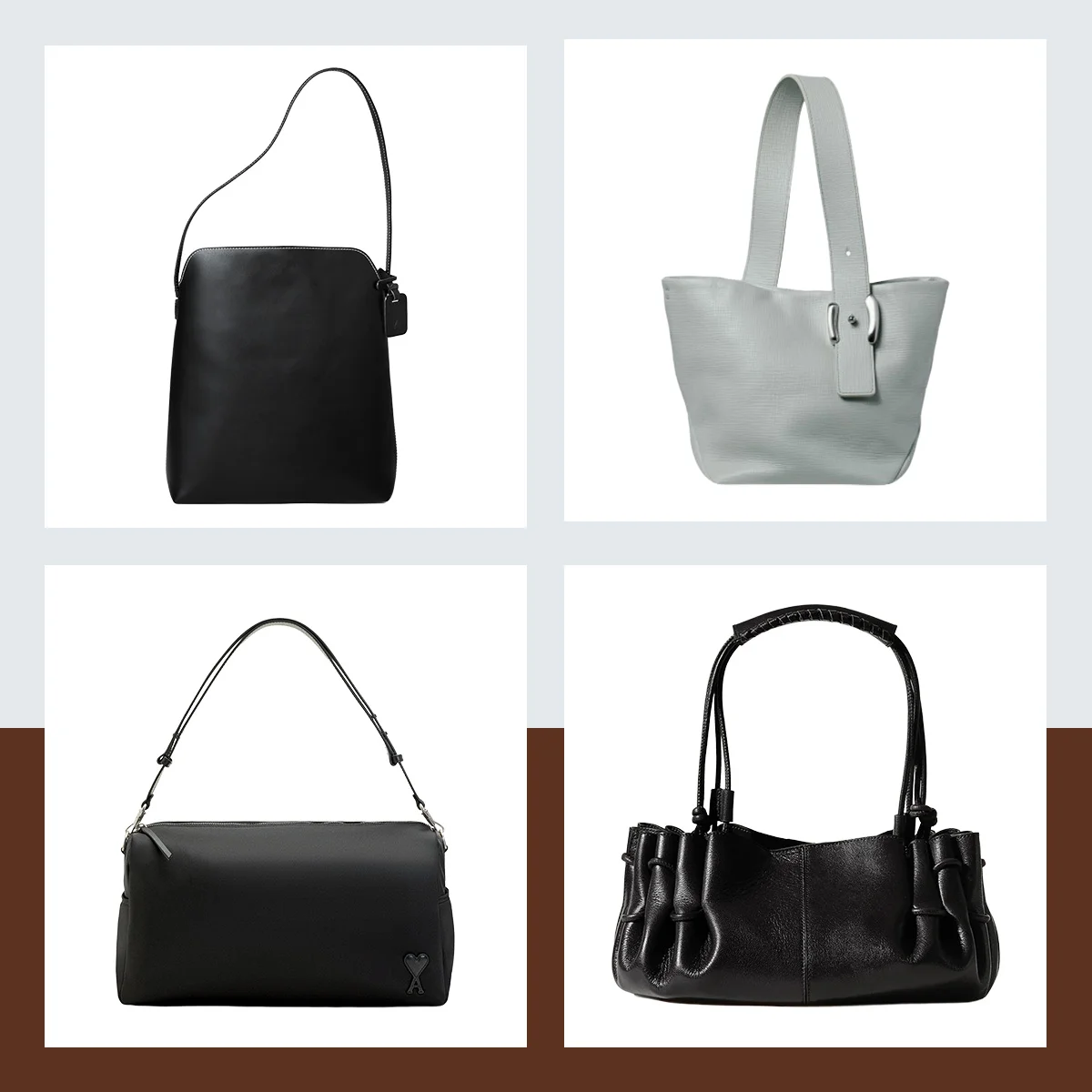

ランウェイで伝えた夢がバッグを通して人々に伝播していく

——ランウェイピースに対して、ブランドのバッグというのはどういった立ち位置なのでしょうか?

多くのブランドのデザイナーはまず熱量をショーピースに注ぎ込みますよね。そのエネルギーは、多くの人々がアクセスしやすいアイテムに浸透していき、ハロー効果を生み出します。日常で人々が使えるもの、つまりバッグを通してブランドの夢が伝わっていく、と言うとわかりやすいでしょうか。ほとんどのデザイナーはこんなことは言わないでしょうけれど、どれほど洋服で成功していようとも、より手が届きやすいアクセサリー、香水といったアイテムがビジネスの根幹を担っている。私のブランドの中では、バッグやHEAVENの服などがそれに当たります。ショーピースはプライスはもちろん、体型や着る機会という点からもハードルが高いですよね。それに対してハンドバッグは誰もが携えることができる。背が高い必要もないし、ただそれを好きであればいい。ファッションはすべての人をわくわくさせることができますが、売り上げはバッグから来ているというのが、私がお伝えできる真実です。

——過去のアーカイブスやレファランスに過剰に頼る昨今の傾向についてどう思いますか?

興味深い質問ですね。しかし私はいつも歴史を参照しているから、ほかのやり方がわからない。先日テレビ番組でとあるミュージシャンがこう言ったんです。「自分は過去を知るとクリエイティビティの重荷になるから見たくない」と。対して私は服飾史を学ぶことも今日の社会に過去へのレファランスを見ることも大好きです。歴史を振り返ることがクリエイティビティを刺激するという意見と妨げになるという意見、そのどちらも同時にあっていいと思います。

ノスタルジーに浸るのは危険。ありのままを受け入れて進んでいく

——過去の10年を振り返って、ファッションはよい方向に進んでいると思いますか? それとも後退していますか?

なんとも言い難いですね。過去について考えすぎるのは実は危険だと思うんです。私たちは過ぎたことを美化する傾向があるし、ノスタルジーに浸ったところで、それでも人生を前に進めていかなくてはならないから。今はクリエイティブ的に言えばまだまだ面白い時代だと思いますよ。インターネットやソーシャルメディアなどの動きを受け入れ、好奇心を失わないようにしています。

——しかしあなたはデジタル化の時代においてなお生の経験、ショッピングに意味があると語っていましたね。

なぜなら生身の体験によってしか私は感動しないからです。スマホを使うことでも同じ効果をもたらすという人もいるかもしれませんが、実際に目の前でパフォーマンスされているのを見るのとスクリーン上で見るのとでは、まったく異なる印象を受ける。美しい映画や録音された音楽によって感情的になることもありますが、私は結局のところ、人と関わるのが好きなのかもしれませんね。

——最近感動した生の体験は?

観劇です。タイトルは覚えていないのですが、素晴らしかった。シアターにはなるべく足を運ぶようにしています。

——AIは使いますか?

ときどきね。気になったことがあるときに、ググる代わりにChatGPTを使うようになりました。グーグルよりほんの少しだけ進化しているように感じます。

——AIはファッション業界に影響を及ぼしていくと思いますか?

当然です。ファッション業界のみならず、すべてに変化を及ぼすでしょう。アクションがあればそこにリアクションがあり、原因が結果を生む。たとえば私はスマホに長い間影響されてきました。自分の近くにないと非常に不安になります。もしなくしたら誰の番号も覚えていないし、途方に暮れるでしょう。スマホに頼りすぎているんです。AIの進化も甚大な結果を生み出すと思います。と言うとネガティブに聞こえるかもしれませんが、それがいいか悪いかはわからないし、やはりイノベーションを受け入れていくほうが理にかなっていると思います。戦っても意味がないですからね。

——2006年に来日した際に、SPURでヒステリックグラマーのデザイナーの北村信彦さんと対談されましたね(8)。最近注目している日本人デザイナーは?

わあ、懐かしい! そうでしたね。ジュン・タカハシのアンダーカバーも大好きですし、そしてもちろん昔からずっと、ヨウジ(・ヤマモト)、レイ(・カワクボ)は私が最も尊敬しているデザイナーです。昨日のパーティ(マーク・ジェイコブスの来日を記念して行われた)では、トモ(・コイズミ)とも再会しました。

——生け花に挑戦されましたが、日本文化のどんな部分に魅力を感じますか?

日常的なものの中に、タイムレスな美学が存在しているところです。たとえばこういった(障子を見ながら)幾何学的な配置、そして素材に対する繊細な感覚は、私のような西洋人にとって非常に耽美的です。私はものごとを現実そのものとして見るより、ロマンティックにこう見たいというレンズを通して眺めることが好きです。日本では道を歩いていてそういう感覚が生まれることがよくあります。

1920年代の“パリジャン”の歴史がコラボレーションの着想源

——あなたはコンテンポラリーファッションの世界で、アーティストとのコラボレーションというアイデアを発展させた第一人者です。それはどういったところから生まれていったのでしょうか?

私がルイ・ヴィトンで働き始めたとき、最初の何シーズンかはそんなに自信があったわけではなく、自分の役割についても不明瞭でした。そこでまず自分とメゾンの関係を見つめて、私たちはコレクションを作るコラボレーターだな、と考えました。もっと言うと私は、自分の名がドアに飾られていない場所に外から招かれたクリエイティブ・ディレクターである。つまりメゾンにとっては訪問者であるということが明確になりました。それは私が知っているファッションの歴史と重なるところがあった。1910〜20年代、パリは異なる業界同士のクリエイティブな声が行き交い、新たなものを生み出していく場所でした。たとえばエルザ・スキャパレリとマドモアゼル シャネルは、それぞれパブロ・ピカソやジャン・コクトーやサルバドール・ダリといったアーティストと協業していましたよね。ファッションとアートが手と手を取り合うというアイデアは、非常に“パリジャン”的であると感じた。クリエイティブマインドが共鳴することで、価値を生み出す。そんなふうに異なる業界からアーティストを呼んでアイデアを交換することが、クリエイティブ・ディレクターとしての自分の役割だと気づいたのです。その相手がファレル・ウィリアムスやスティーブン・スプラウス、そしてタカシ・ムラカミ(9)でした。

——このドレス(10)を覚えていますか?2019年春夏からのショーピースを、SPURで撮影しました。こちらもそうですが、あなたの生み出すファッションは大胆でロマンティックです。この社会的、政治的に不安定な時代に、ロマンティックなファッションがなす役割とは?

もちろん覚えているよ! 誰もができる、最もラディカルなこと、それは、自分自身に正直であることだと思います。それはおそらく最大の反抗と呼べるかもしれません。「これが私で、これが大好きです」と表明していくこと、「Who I am」と堂々と宣言すること。勇気のいることですが、革命的なことです。ロマンティックな服をまとい、あなたがあなたらしくいることは、最高にパンクロックであり、どんな申し訳なさも感じる必要はありません。

——最後に、現代におけるファッションデザイナーの使命は何でしょう?

こういう時代だからこそ、私たちはクリエイティブであらねばなりません。クリエイターの人々は、他者の意見や変化に押しつぶされないでほしい。社会に対して意識を持ち続けることは大事ですが、たとえ何が起きても、ものづくりのアウトプットを続けていくべきなのです。

1963年生まれ、ニューヨーク出身のファッションデザイナー。1984年にブランドを設立し、’86年にはオンワード樫山の支援で会社を立ち上げ初のランウェイショーを実施。1997年から2014年春夏までルイ・ヴィトンのウィメンズ アーティスティック・ディレクターを務めた。長年のキャリアのなかで常に革新的なショーやコラボレーションでファッション業界を驚かせ、トレンドを生み出している。