日本に古くから生息する妖怪。絵巻や浮世絵にも登場し、時代を超え、日常の隙間で今もなおひっそりと暮らしている。人を助けたり、悪さをしたり、時に示唆的な存在にもなる彼ら。そんな妖怪とモードが出会ったら? ユニークでファッショナブル、そしてちょっぴり奇想天外な旧友に会いに行こう

日本に古くから生息する妖怪。絵巻や浮世絵にも登場し、時代を超え、日常の隙間で今もなおひっそりと暮らしている。人を助けたり、悪さをしたり、時に示唆的な存在にもなる彼ら。そんな妖怪とモードが出会ったら? ユニークでファッショナブル、そしてちょっぴり奇想天外な旧友に会いに行こう

なぜ人は妖怪に惹かれるのか

現代の私たちに、どうして「妖怪に会いたい」「妖怪になりたい」という願望が生まれるのだろう? ふたりの妖怪学研究専門家に聞いた

日常にも、モードの世界にも妖怪は生まれ、生きている

現代社会で、私たちはどんなふうにして妖怪に会えるだろうか? 文化人類学・民俗学研究者であり、現代の「妖怪学」に詳しい小松和彦さんは語る。

「日常の食べ物や持ち物のなかに妖怪はいて、皆さんも出会っているはずですよ。だって、お寿司屋さんに行ったら河童巻きがあるでしょう? それから『天狗舞』なんて銘柄のお酒もあります(笑)。そんなふうにして、私たちは、河童や天狗が何かわからないうちに名前を覚えることもあるわけです。後からそれが妖怪だと知り、じゃあどんな形をしているのだろう?と調べると、美術館や博物館、書物の中にたくさんの答えがあります。それに今はアニメやコミックで、小さい頃からたくさんの妖怪の姿に触れることもできますね。昔の人が語りついできたことを基にしながら、また新たな場所に妖怪は住みついているのです」

日常の至るところに妖怪とのアクセスポイントがある。文明が進化してもそれは変わらないのではと小松さんはいう。

「人間の力の及ばない自然現象がなんだか怖く感じるとか、怪異だ、おかしいとかいうものに対して、人々はそれらを妖怪と見なしていました。一方、人間が作ったものを妖怪だと感じる逸話にも同じくらい長い歴史があります。道具に霊魂が宿って妖怪になる――これは付喪神と言われ、1000年以上前から存在しています。そう考えると、身の回りに存在するものはなんでも妖怪にできる。人間が道具を作り出すたびに、新しい妖怪が生まれてきます。すでにテレビや車に目がついて、妖怪みたいなキャラクターになっているのを見かけるでしょう? 未来の人たちはきっと、私たちの想像の及ばないようなテクノロジーを妖怪にしていると考えたほうがいいでしょう」

毎シーズン、新たに生み出されるファッションの世界にも、妖怪は生まれ、住みついているということだろうか?

「もちろんです。まず、妖怪を描いたデザインや、ぬいぐるみやマスコットも今はたくさんありますね。僕も鬼のモチーフをあしらったネクタイを愛用しています。面白いのは、なんでも小さくすると可愛らしくなって、大きくすると強く怖いものになる。その傾向はずっと昔から今も続いています。畏怖の対象である妖怪も、ぬいぐるみのスケールになるとお守りみたいに味方になってくれる。逆になんでもないもののサイズが急に大きくなると恐ろしい。ただの布が巨大になったら一反木綿になるとか、物が妖怪になるきっかけにもなるのです」

なるほど、ビッグシルエットやエクストラロングなど、今までとスケールの違うものが出現するときは、新しい妖怪が生まれるという予感をはらんでいるのかもしれない。

「そう言えるかもしれませんね。それからもうひとつ『百鬼夜行絵巻』という、さまざまな妖怪が思い思いの格好をして練り歩くさまを描いた絵巻物が、室町時代以降の日本には多数存在しています。これは人間たちが神社や寺で行列を作り、歌や踊りをしながら練り歩くお祭りをモデルに、妖怪たちがまねしている様子を描いたもの。現代になると、今度はさらにそれを人がまねて、妖怪のコスプレをするというイベントが増えています。京都では『一条百鬼夜行』という平安時代の百鬼夜行の言い伝えを再現するイベントが2005年から行われていますし、ハロウィンの仮装行列は今やさまざまな街で風物詩に。みんな妖怪の格好で、妖怪に交ざって歩くのが好きなんですね。現実の自分とは違う姿をもうひとつ作ってみたいという、変身願望も関係しているように思います」

現存する『百鬼夜行絵巻』を見ていると、さながらファッションショーのよう。コレクションのランウェイにも、妖怪がたくさん交じっているかもしれない! 小松さんの指摘するように、「妖怪に会いたい」だけでなく「妖怪になりたい」というムーブメントも盛り上がっている。香川県・小豆島では2025年2月に『妖怪万博2025』の開催が予定されるなど、イベントが目白押しだ。40年以上にわたって妖怪研究を続ける小松さんは、この動きをどう見ているのか。

「僕が若い頃は、妖怪のことを知りたくても資料が本当に少なかった。今は皆さん妖怪にものすごく興味を持っていて情報があふれています。発掘された日本文化として、人々が妖怪に関心を持って楽しんでいる。これは単に新奇なものに群がる一過性のブームというわけではないように思います。妖怪とは、本来は人間の内面の不安や恐怖、闇のようなものを表現したものです。現実世界の裏側にあるファンタジーの世界で、人々は妖怪を通じて、自分たちがそもそも持っていたそうした根源的な部分に向き合っているのではないでしょうか。現代の妖怪人気を広げた水木しげるの漫画や宮﨑駿のアニメーションなどでは、現実にはできないことを物語の中で妖怪たちに自由自在にやらせています。その姿を通じて、人間社会の矛盾や問題をさりげなく批判したり、あるいは俯瞰して見通したりしている。ここが人々の心に響いているのではと考えられます。ファンタジーだからといって『そんなことがあるわけがない』と思考停止するのではなく、ちょっとその先を考えてみる。そういう意味で、意識の解放や、自由な想像力を託すことができるのではないでしょうか」

ファンタジーから現実へ働きかける。妖怪を考えることとモードを考えることは、共通しているのかもしれない。

『謎解き妖怪学 角川選書ビギナーズ』

小松和彦著(KADOKAWA/1,650円)

絵画に描かれてきた妖怪たちを通して、5つの謎を解き明かす。入門書に最適。

こまつ かずひこ●1947年生まれ。文化人類学者・民俗学者。口承文芸論研究を行う。信州大学助教授、大阪大学教授を経て、国際日本文化研究センター所長を務める。2020年からは名誉教授に。著書に『妖怪学新考』『百鬼夜行絵巻の謎』ほか多数。

闇への恐怖や自然への畏怖 そんな人の心が妖怪を生んだ

「その昔、妖怪は恐ろしい存在として扱われていましたが、現代ではキャラクター化され、身近な存在として親しまれています。妖怪がファッションになってしまうくらいですから(笑)。実はこのようなアプローチは今に始まったことではなくて、江戸時代からあったものなんです」

そう教えてくれたのは、民俗学者で、日本一の妖怪コレクターとしても知られる湯本豪一さん。

「もともと妖怪とは、人々が暗闇にうごめく気配を感じたり、人知を超えた自然に畏れを抱いたりしたときに、心をたくましくして生み出してきたものだと思います。ですから当初は怖いもの、遠ざけなければいけないものだったわけですが、江戸時代に木版印刷が登場して、その姿が一気に広まると、親しみある可愛らしい存在として愛されるようになりました。焼き物や根付など、さまざまなものに妖怪がデザインされるようになったのもこの頃です」

畏怖と親近感。その両面を手に入れたからこそ、妖怪文化は、日本に深く根づいていったと湯本さんは考えている。

「今の子どもたちも『河童』と聞くと、みんな、だいたいどういうものかわかるんですね。どこで情報を仕入れたのかははっきりしないけれど、いつの間にか知っている。まさしくそれが文化としてつながっているということです。水木しげるの漫画や京極夏彦の小説が人気だったり、その時々に妖怪ブームが起きたりするのは、それを受容する土壌を私たち一人ひとりが持っているからだと思います」

そんな湯本さんの約5000点に及ぶ妖怪コレクションを集めた「湯本豪一記念日本妖怪博物館」(三次もののけミュージアム)が、2019年に広島県三次市に開設され、話題となっている。

©吉田狐稚

『(仮称)稲生物怪録絵巻』〔堀田家本〕(部分)

湯本豪一記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)蔵

(左)三次もののけミュージアムで販売されている妖怪グッズの中でも人気なのが、『稲生物怪録』に登場する「カエルつづら」をモチーフにした香立て。彫刻家の吉田狐稚が作成したもので、小さな指先サイズが可愛い!

(右)カエルつづらを描いた絵巻もミュージアムに展示されている

「私が個人的に収集してきたものに加えて、妖怪に関する情報を寄せてくれたり、新たな資料を見つけてくれたりする方々の力があって、コレクションが形成されてきました」

そんな中、特に湯本さんの心に残っている資料が、コロナ禍でも話題になったアマビエの手描きのお札だ。

「そもそも江戸時代に疫病が流行ったときに、アマビエの絵をお札のように戸口に貼ったり、拝んだりすれば、病にかからないという噂が広まったんですね。それで、みんなこぞってアマビエの絵を描いて、戸口に貼っていました。ただ疫病騒ぎが過ぎれば、お札も破り捨てられることが多くて、現存するアマビエの絵は瓦版や刷り物ばかりでした。それが10年ほど前、手描きの絵を入手することができたんです。とても貴重な資料でした」

博物館には外国からの観光客も「妖怪」は世界の共通語に

ところで、なぜ日本妖怪博物館が三次市にできたかと言えば、ここが妖怪スポットとして有名な地域だから。『稲生物怪録』という物語が伝承されてきた、妖怪ファンには知られた場所なのだ。

「江戸時代を舞台にした『稲生物怪録』は、稲生平太郎という少年の不思議な妖怪体験を綴ったもので、主人公をはじめ、当時の三次に実在した人物が登場します。この妖怪話が絵本や絵巻など、さまざまな形で全国に広がりました」

『(仮称)稲生物怪録絵巻』〔堀田家本〕(部分)

湯本豪一記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)蔵

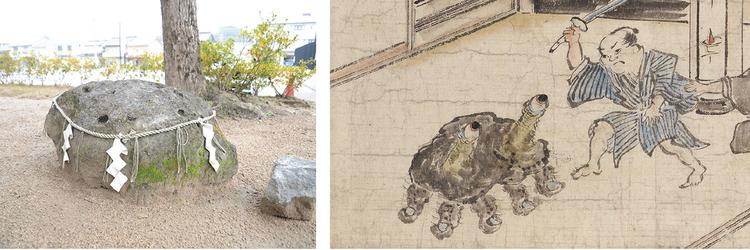

(左)『稲生物怪録』に出てくる「蟹石」。石が蟹に化けて這いまわる妖怪で、伝承となった石は三次もののけミュージアムの敷地内に置かれている。蟹の甲羅のようなフォルムで化けて出てこないように、しめ縄で結界を作っているのがおどろおどろしい

(右)その姿は江戸時代の絵巻にも残されている

実際、三次はいかにも妖怪が好みそうな場所なのだと言う。

「中国山地に囲まれた自然豊かなところで霧が有名なんですね。特に秋から冬にかけては朝から霧が出て、山に登っても下が見えないし、街中も霧が立ちこめて視界が悪くなる。そんな風土も妖怪が生まれる要因になったのでは」と湯本さん。

「最近は海外からのお客さまが増えていますし、博物館の展示物は世界各国を回っています。『妖怪』という言葉が今、共通語になりつつあります」と、グローバルな広がりを見せているのだそう。

さて、私たちが今暮らしている都会でも、妖怪は出ているのだろうか。

「私は東京都墨田区の出身ですが、ここにも江戸時代から伝わる奇談『本所七不思議』があるように、いつの時代もどこの場所にも妖怪はいると思います。私が書いた『怪異百物語』には、かつて東京のどこで、どんな妖怪が出没したか、記されています。ぜひ本書を片手に東京を巡って、妖怪に思いを馳せてください」

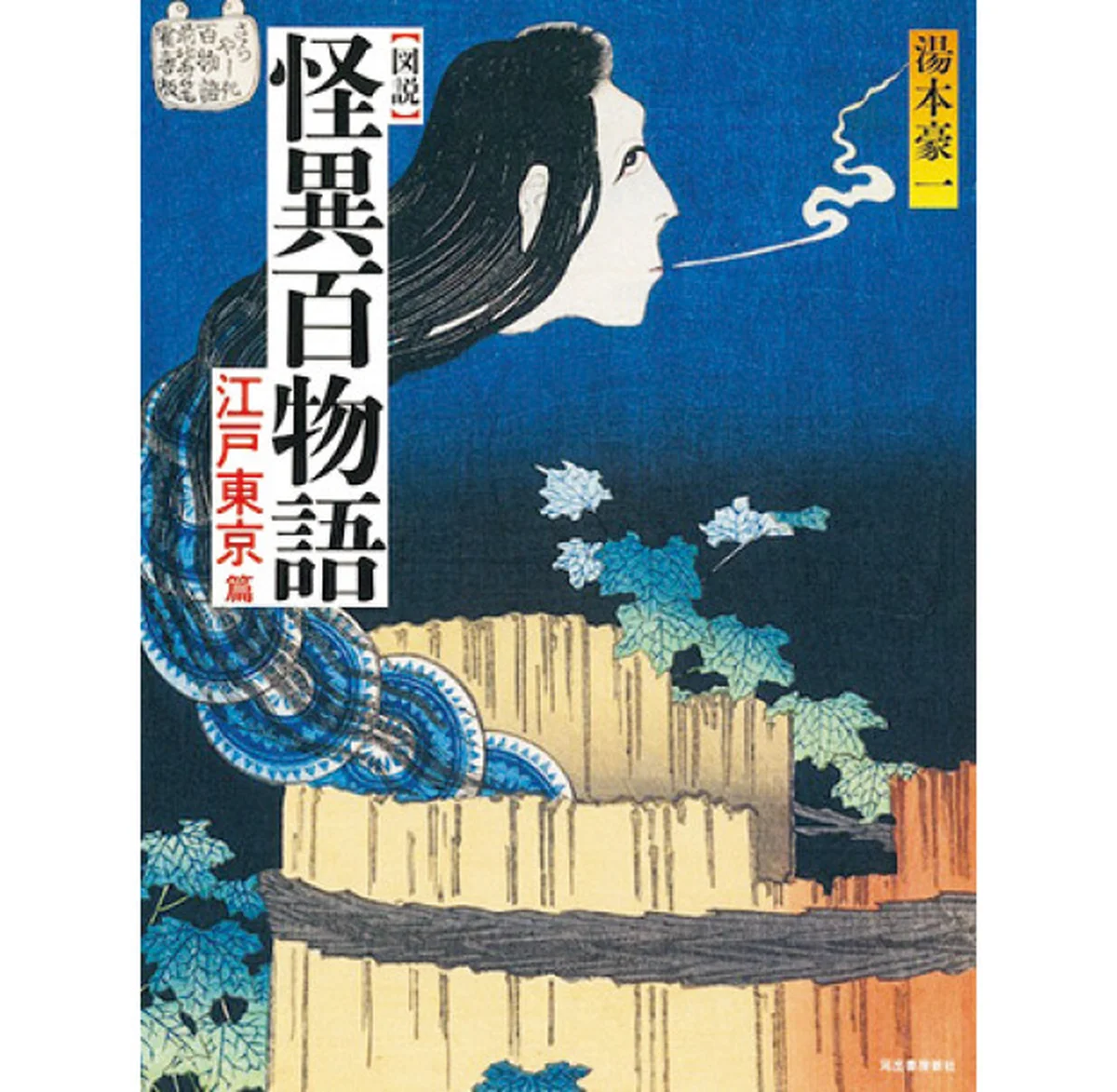

『図説 怪異百物語 江戸東京篇』

湯本豪一著(河出書房新社/2,200円)

江戸・東京で起きた怪奇現象や謎の事件を瓦版や新聞の挿絵とともに紹介。

ゆもと こういち●1950年、東京都生まれ。妖怪研究・蒐集家。川崎市市民ミュージアム学芸員、学芸室長などを経て、三次もののけミュージアムの名誉館長に。『かわいい妖怪画』(東京美術)、『百鬼夜行絵巻:妖怪たちが騒ぎだす』(小学館)など著書多数。