手首の「骨」の形状に沿うようにフィットすることから、その名は「ボーン カフ」。エルサ・ペレッティの代表作としてあまりにも有名だが、その有機的な造形を見るにつけ、ある思い出がよみがえってくる。

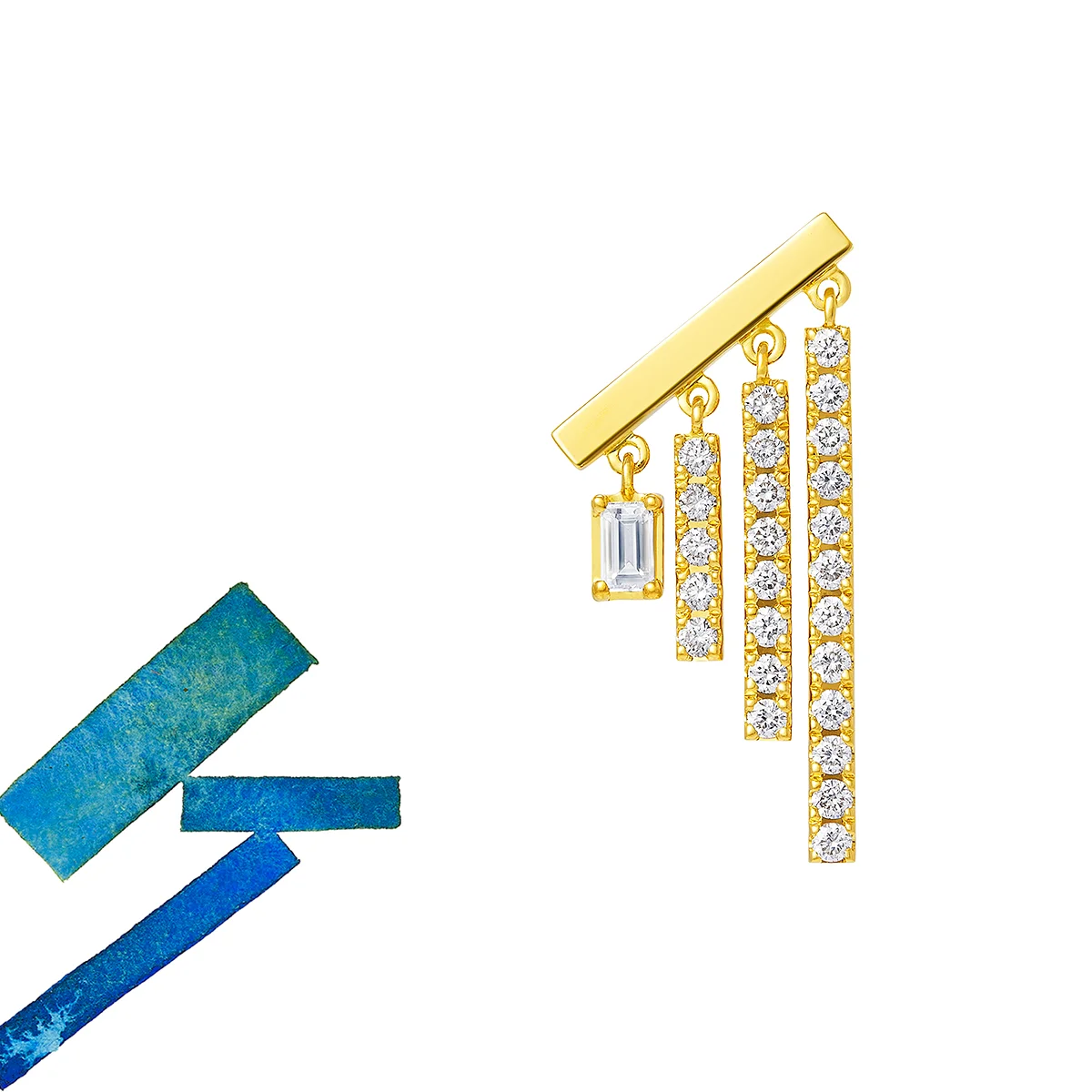

1974年にペレッティがティファニーのデザイナーに就いて、今年で50年。節目を祝して、ボーン カフに着想した「ボーン リング」が発表された。生命力のある力強いフォルムには、ボーン カフとはまたひと味違った存在のすごみのようなものがある。イエローゴールドの重厚な輝きが手もとで際立つ一方、つけ心地はいたって軽やか。そのまま体の一部となって溶け込んでいきそうで、その不確かさに神秘性を感じる。さらに特筆すべきは、指の関節部分にも違和感なく馴染む快適さ。優美なデザインにも実用性にも、ペレッティの哲学が見事に表現されている。

連載「寝ても覚めてもきらめきたいの」:SPURエディターがパーソナルな感情とともに綴るジュエリーエッセイを堪能して。