みなさんは「Xiaomi(シャオミ)」というメーカーをご存じでしょうか? 私の日々の暮らしを振り返ると、先日購入したスマートフォン「Xiaomi 15」や、毎日のように活躍しているハンディクリーナーやロボット掃除機、空気清浄機など、気づけばXiaomi製品が欠かせない存在となっています。シンプルな佇まいに洗練されたデザイン、お手頃な価格帯。さらに、ユーザーフレンドリーで使いやすく、“安かろう、悪かろう”ではないのが魅力なのです。

それでも、周囲にXiaomiの話をすると「スマホメーカーだよね?」と返されることも多々。確かに、スマホは彼らを代表する製品ではあるのですが、実はボールペンから家電、そして最新のEV(電気自動車)まで、日本ではまだ取り扱いのない製品も多いのですが、びっくりするくらい幅広い製品を手がけているのです。

今回はXiaomiの本拠地、中国・北京を訪問。若く熱気あふれる本社キャンパスや最新のEV製造現場、市中のストア、さらには新製品発表会まで。未来を見据える彼らの情熱と自信を間近で感じてきました。

みなさんは「Xiaomi(シャオミ)」というメーカーをご存じでしょうか? 私の日々の暮らしを振り返ると、先日購入したスマートフォン「Xiaomi 15」や、毎日のように活躍しているハンディクリーナーやロボット掃除機、空気清浄機など、気づけばXiaomi製品が欠かせない存在となっています。シンプルな佇まいに洗練されたデザイン、お手頃な価格帯。さらに、ユーザーフレンドリーで使いやすく、“安かろう、悪かろう”ではないのが魅力なのです。

それでも、周囲にXiaomiの話をすると「スマホメーカーだよね?」と返されることも多々。確かに、スマホは彼らを代表する製品ではあるのですが、実はボールペンから家電、そして最新のEV(電気自動車)まで、日本ではまだ取り扱いのない製品も多いのですが、びっくりするくらい幅広い製品を手がけているのです。

今回はXiaomiの本拠地、中国・北京を訪問。若く熱気あふれる本社キャンパスや最新のEV製造現場、市中のストア、さらには新製品発表会まで。未来を見据える彼らの情熱と自信を間近で感じてきました。

あの火鍋屋さんも!? 活気あふれるXiaomi北京本社

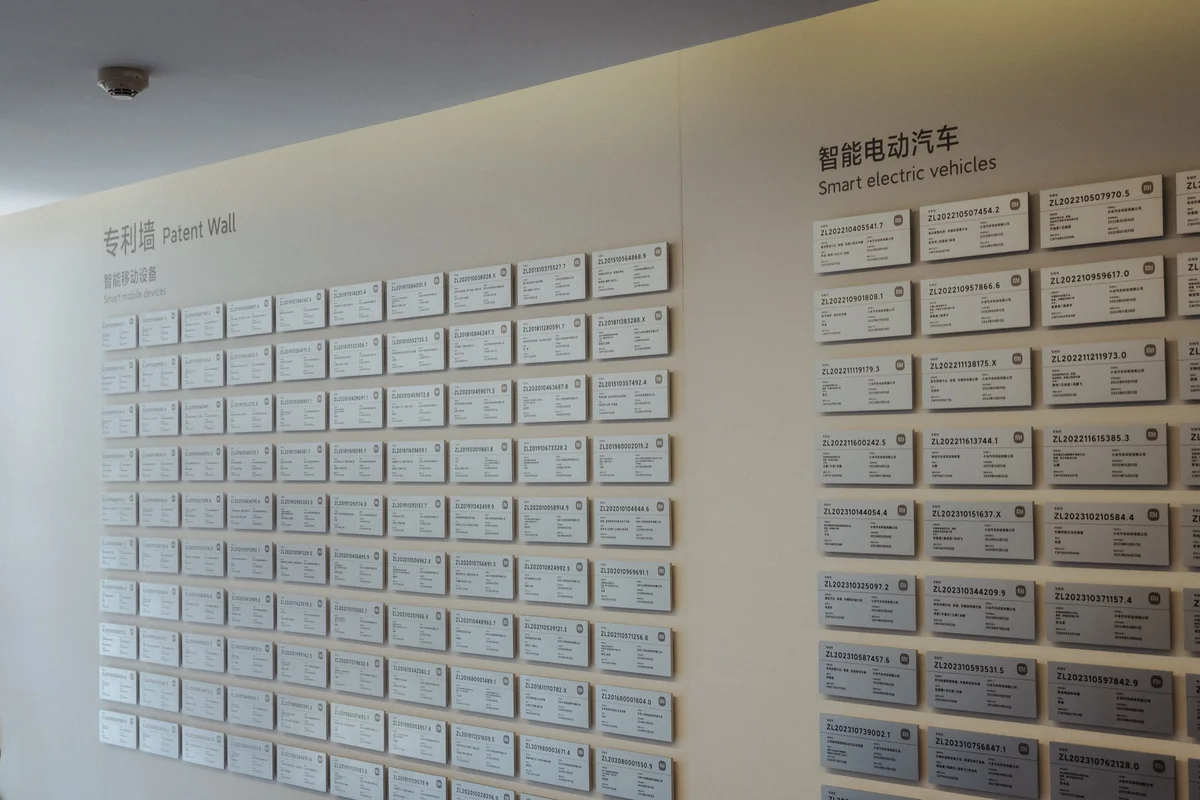

北京のXiaomi本社に足を踏み入れてまず感じたのは、キャンパス全体に満ちる活気。モダンなガラス張りのビルが数棟並び、最新製品が並ぶストアや、Xiaomi製品が溶け込んだ日常を再現したショールームも。

スマホ、家電からクルマまでが並ぶXiaomiストア

日本にはまだ2店舗しかありませんが、中国全土では1万店舗を超える「小米之家(Mi Home)」が展開され、北京だけでも主要なショッピングモールや繁華街に数十店舗を構えているそう。今回いくつか巡りましたが、北京郊外のショッピングモールにある最大級のXiaomiストアは、まさに今のXiaomiを象徴する場所となっていました。

ロボットが静かに働く、EV生産の現場

別の日には、北京郊外にあるXiaomiのEV工場を見学。広大な土地に大きな工場が数棟、周辺には真新しいマンションが立ち並び、新しい街が生まれたばかりといった独特な雰囲気。工場の駐車場には、ずらりと並ぶXiaomiのEVの姿が。その光景だけでも圧倒されます。

熱狂の3時間。暮らしのすべてを網羅する新製品発表会

ここまでも圧倒されっぱなしの日々でしたが、新製品発表会はさらにその上をいく熱気とスケール感。盛り上がる会場の一体感はまるでコンサート会場のようでした。

旅の終わりに見えた、テクノロジーと暮らしのかたち

今回の北京出張では、Xiaomiのものづくりへの情熱や、「暮らしをもっと楽しく・便利にしたい」という発想、そして圧倒的なスピード感を肌で感じることができました。スケールの大きさと熱量に触れ、「世界には、まだ知らない日常がたくさんある」ことを改めて実感。

ファッションデザインを学んだのち、海外ラグジュアリーブランドのPRなどを経て、2013年に独立。クリエイティブ・コンサルタントとして国内外の企業、ブランドのプロモーション企画/ディレクションに関わる。

また自身でのクリエイティブ制作にも注力しており、フォトグラファー、動画クリエイター、コラムニスト、モデルとしての一面も併せ持つ。強い服と少し先の未来を垣間見られるデジタルプロダクトが好き。