「核兵器廃絶のために、署名活動を行なっています。ご協力お願いします!」。原爆ドームと広島平和記念公園を結ぶ元安橋で、地元の高校生たちが道ゆく人たちに呼びかけた。降り注ぐ日差しとは裏腹に、冷たい風が強く吹きつける日だった。1時間で集まった署名は374筆。「署名の数は年々増えています。今日も、1時間にしてはたくさん集まった方ですよ」。引率の小早川健さんは言った。

広島と長崎に原子爆弾が落とされてから、まもなく80年目の夏を迎える。戦争を知らない若者たちは、平和についてどう考えているのだろうか。核兵器廃絶を訴える高校生たちの活動を取材した。

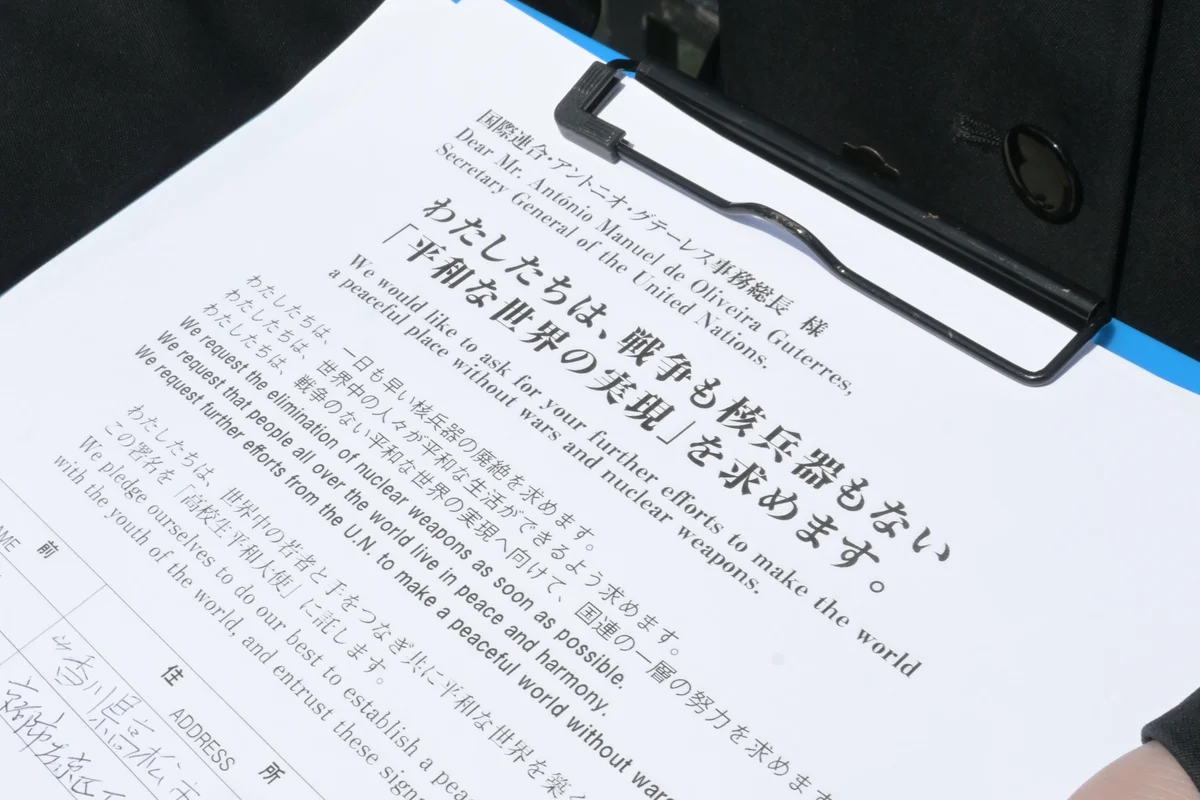

累計270万筆以上。国連に届けるための核廃絶署名活動

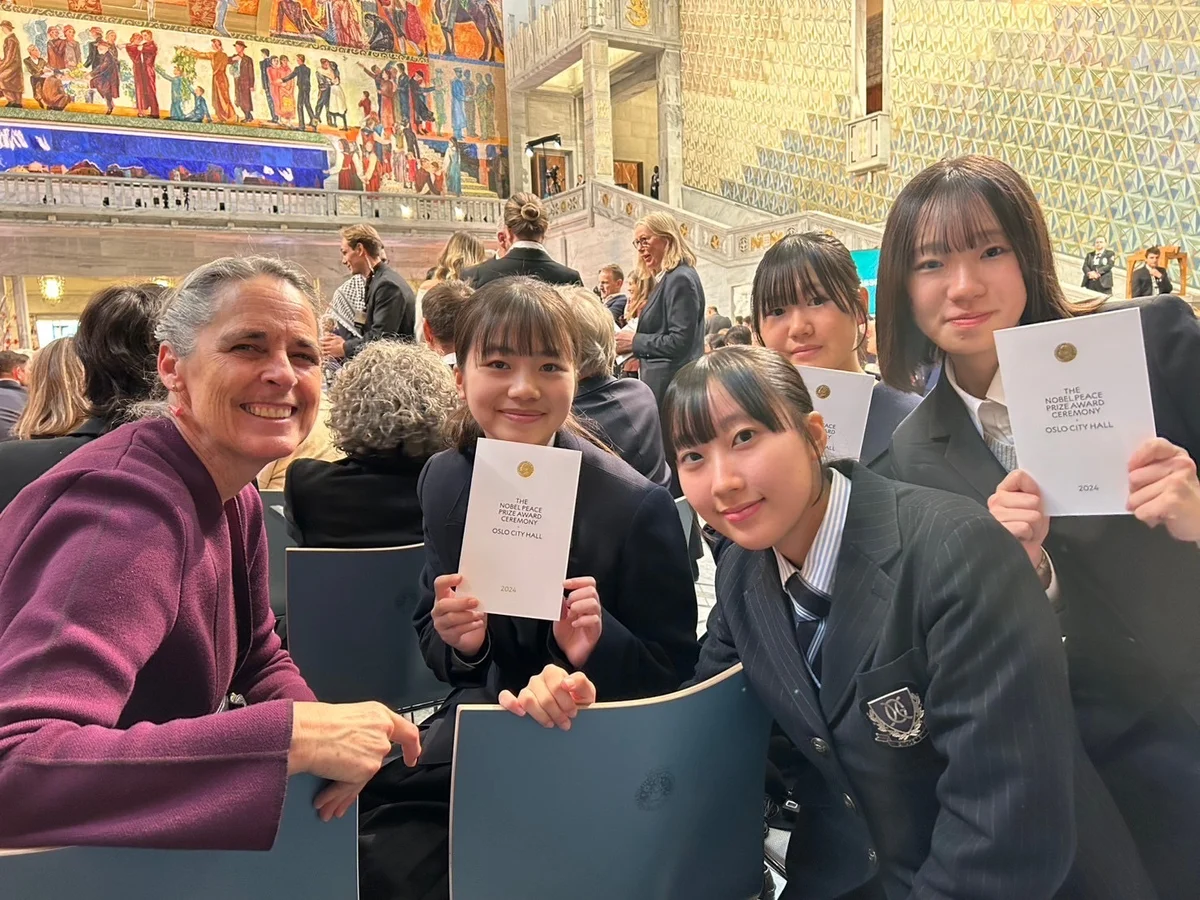

核兵器廃絶と平和な世界の実現を目指し、「高校生平和大使」として活動している生徒たちがいる。1998年にインドとパキスタンで核実験が相次いだことを受けて、長崎の市民らが募金を集め、二人の高校生をニューヨークの国連本部へ派遣したのがはじまり。その後、活動の規模は拡大し、高校生平和大使は年に一度、全国の都道府県から選出されるようになった。27代目となる今年は、17都道府県から23名が選ばれ、各地での活動に取り組んでいる。

「被爆者の記憶を語り継ぐのは、被爆4世の私だからできること」甲斐なつきさん

「広島で育ち、小学校からずっと平和教育を受けてきましたが、戦争も原爆も遠い昔のことだと思っていました」。広島市立基町高校3年、甲斐なつきさんの意識が変わったのは、中学生のとき。曽祖父母が広島と長崎それぞれで被爆したことを知ったのがきっかけだった。ちょうどその頃、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まり、戦争をより自分事として捉えるようになった。何かアクションを起こしたいと思い、高校生平和大使に応募した。

「いろんな人の意見を知り、『心での理解』を深めていきたい」佃和佳奈さん

「この世界の平和について、思い続けながら生きていってほしい」共同代表・小早川健さん

広島県尾道市出身の小早川健さんは、長年教師を務めた後、高校生平和大使派遣委員会の共同代表に就任。20年近く活動を続ける中で、多くの高校生平和大使を輩出・育成してきた。