(絵葉書)岡田三郎助《民族協和》 個人蔵

満洲国建国の際に提唱されたのが、複合民族国家を志向する「五族協和」という理念だ。五族とは、漢族、満洲族、モンゴル族、朝鮮人、日本人を指す。満洲国国務院総務庁玄関の壁画として描かれた岡田三郎助の《民族協和》は、まさに五族協和を視覚化したものだった。それぞれの民族衣装を着た5人の女性たちが手をつなぎ、軽やかに踊っている。多民族の調和と豊かな天然資源、発展する近代工業という満洲国の宣伝材料がひとつの画面に織り込まれたこのイメージは、絵葉書や切手などで流布した。

一方、猪熊弦一郎の《長江埠の子供達》(1941)のように、中国の子どもたちの冷淡な眼差しを描いた作品もある。当時、中国の子どもたちは日の丸の旗を振るなど日本兵を歓迎する姿で描写されることが多かった中で、「他者のまなざし」を描いた稀有な作例として出品されている。

和田三造《興亜曼荼羅》1940 年 東京国立近代美術館

1940年の第二次近衛内閣では、「大東亜共栄圏」という対アジア構想が発表された。これは欧米の帝国主義の打倒と、日本を中心としたアジア全体の共存共栄を謳うもので、当時のグラフ誌には東南アジアの豊かな資源を紹介する記事が頻出した。この「大東亜共栄圏」の思想を図像化したのが、和田三造の《興亜曼荼羅》(1940)。一画面の中にバリ島、インド、タイ、ミクロネシア、朝鮮、中国などの建築や風俗がびっしりと描き込まれ、画面中央の巨大な白大理石の彫像が、アジアを率いる日本を表象している。

会場風景、2章 アジアへの/からのまなざし(撮影:木奥惠三)

1943年に陸軍と日本赤十字社から作戦記録画の依頼を受けた鈴木良三は、ビルマ(現ミャンマー)の野戦病院に1ヶ月ほど滞在し、その取材をもとに《衛生隊の活躍とビルマ人の好意》(1944・会場写真左)を制作した。

兵士たちにヤシの実を与える現地の女性を描いた本作が示すように、作戦記録画で占領地の人々が描かれる場合は、女性か子どもであることが多い。「現地の暮らしを守る日本兵と、守られ奉仕する現地女性」という関係性を際立たせることで、日本の侵略の大義名分を民衆に知らしめることに貢献した。また、自国民と他国の人の差異を視覚的に表現することを通して、美術は「日本人」のアイデンティティの形成にも寄与したといえる。

記録を超えた神話の生成

会場風景、3章 戦場のスペクタクル(撮影:木奥惠三)

軍の依頼により制作された作戦記録画は、全国巡回の展覧会に出品され、多くの観衆の目に触れた。本展の3章では、他のメディアと異なる絵画の性質に注目し、戦闘場面のスペクタクル化という観点から代表的な作品を読み解く。

鶴田吾郎の《神兵パレンバンに降下す》(1942・会場写真中央)では、1942年2月14日、オランダ領東インドのスマトラ島のパレンバンに陸軍落下傘部隊が降下した模様が描かれている。青空に舞う落下傘の情景に重きを置く構図は、観る人に鮮烈な印象を与える。

田村孝之介の《佐野部隊長還らざる大野挺身隊と訣別す》(1944・会場写真右)は、1942年12月15日、ガダルカナル島の米軍司令部に奇襲攻撃を行った大野挺身隊の3人が、出撃前に部隊長と別れの盃を交わす場面を描いた作品。密林の暗がりの中、画面中央の3人にスポットライトのように光が差し込み、ドラマティックな演出が加わっている。当時の人々は、これを宗教画における殉教図のように受け止めたとされている。

会場風景、4章 神話の生成(撮影:木奥惠三)

1943年5月29日、アリューシャン列島のアッツ島で、日本陸軍守備隊がアメリカ軍との戦闘により全滅した出来事は、当時の日本国民に大きな衝撃を与えた。部隊の全滅は「玉砕」という言葉により美化され、国に殉じる行為は軍人の鑑であると礼賛された。

藤田嗣治の《アッツ島玉砕》(1943・会場写真左)には、敵味方の入り乱れる陰惨な死闘が暗い色彩で描かれているが、発表された当時、観衆に熱狂的に受け入れられたという。アッツ島の出来事は、歌や文学や絵本など多様なメディアに取り上げられ、国民の中に追悼と復讐の感情を醸成した。

会場風景、4章 神話の生成(撮影:木奥惠三)

宮本三郎の《萬朶隊比島沖に奮戦す》(1945・会場写真中央)は、特攻の体当たり攻撃を描いた作品。陸軍最初の特別攻撃隊として1944年10月に編成された萬朶(ばんだ)隊は、11月にレイテ湾で米軍艦隊に突入し、任務を遂行した。このときの戦果は過大に報道されたことから、本作もまた爆炎や荒波の過剰な表現によって、当時の戦闘をロマン主義絵画のように描き出し、記念碑的なものにしようとする意図を感じさせる。

「玉砕」や「特攻」 などといった社会的インパクトの大きい事象に際しては、複数のジャンルから作品が登場し、それらが連動することで国民感情に働きかけていった。

民間人を巻き込んだ、日常の中の戦争を描く

会場風景、5章 日常生活の中の戦争(撮影:木奥惠三)

民間人も動員する総力戦へと突入していく中で、女性は「良妻賢母」として、さらに男性に代わる労働力として、銃後を守る役割を担うことになった。本展の5章では、美術作品を通じて戦時下の女性のあり方を考察している。

1943年に結成された女流美術家奉公隊は、「戦ふ少年兵」展を開催し、世の母親たちに息子を少年兵として志願させるよう積極的に呼びかけた。1944年には陸軍省の依頼により、銃後を支える女性たちの労働場面をモンタージュした《大東亜戦皇国婦女皆働之図》(春夏の部:筥崎宮蔵と秋冬の部:靖國神社遊就館蔵)を共同制作した。この作品には、防空訓練や軍需工場での労働をはじめ、炭鉱での運炭作業、造船、砲弾の製造など、戦時中のさまざまな女性の労働場面が描かれている。

会場風景、5章 日常生活の中の戦争(撮影:木奥惠三)

戦争末期に近づくと、これまで兵士を中心に描かれた戦争画に、女性や子どもなどの市民が描かれるようになる。

1944年7月、米軍の攻撃によってサイパン島の日本軍が壊滅した後、女性や子どもなどの民間人が崖から身を投じて集団自決した。サイパン島には沖縄からの移民が多く、犠牲者の大半は沖縄県出身者だった。当時の新聞はサイパン島陥落に至る状況と、兵士と民間人の自決の様子を詳細に報道した。藤田嗣治はこの記事をもとに、「サイパン島同胞臣節を全うす」(1945)を制作。女性や子どもの死を劇的に描いた本作は、これまでにない戦争画として一石を投じた。

戦争の記憶を掘り起こす、戦後の美術表現

会場風景、6章 身体の記憶(撮影:木奥惠三)

終戦後、GHQの占領期から1950年代後半にかけて、戦争の痛ましい記憶を残そうとする作家が続々と登場すると、裸体や断片化した身体のモチーフが描かれるようになった。これらは「肉体絵画」と呼ばれ、福沢一郎の《敗戦群像》(1948・群馬県立近代美術館蔵、会場写真右)はその代表作だ。傷つき、変形し、もつれ合った身体イメージに、当時生々しく残っていた戦争の傷跡を重ね合わせたことは想像に難くない。複数の裸体像が絡み合う、鶴岡政男の《夜の群像》(1949・群馬県立近代美術館蔵、会場写真中央)も、戦後美術における肉体絵画の系譜に位置づけられる。

会場風景、6章 身体の記憶(撮影:木奥惠三)

敗戦から復興を遂げていく日本社会の中で、戦争の記憶を見つめる美術表現は、肉体絵画のほかにも多く見られた。1950年8月、丸木位里と赤松俊子は、被爆した人々の身体を克明に描写した《原爆の図》三部作を発表。本作は全国を巡回し、GHQ占領下で統制されていた原爆被害の情報をいち早く伝える機能を果たした。

1965年以降に激化したベトナム戦争が、日本人にとって過去の戦争を捉え直すきっかけとなったことも、本展では言及されている。沖縄や本州にある米軍基地が出撃・兵站基地となり、日本がベトナム戦争に間接的に関与していることが明らかになると、「べ平連」(ベトナムに平和を!市民連合)が結成され、あらゆるメディアを駆使して反戦平和運動が展開された。同時に、岡本太郎をはじめとする文化人らがベトナム戦争に反対する作品を発表したが、こうした反応は作家自らの戦争体験に起因するものだった。

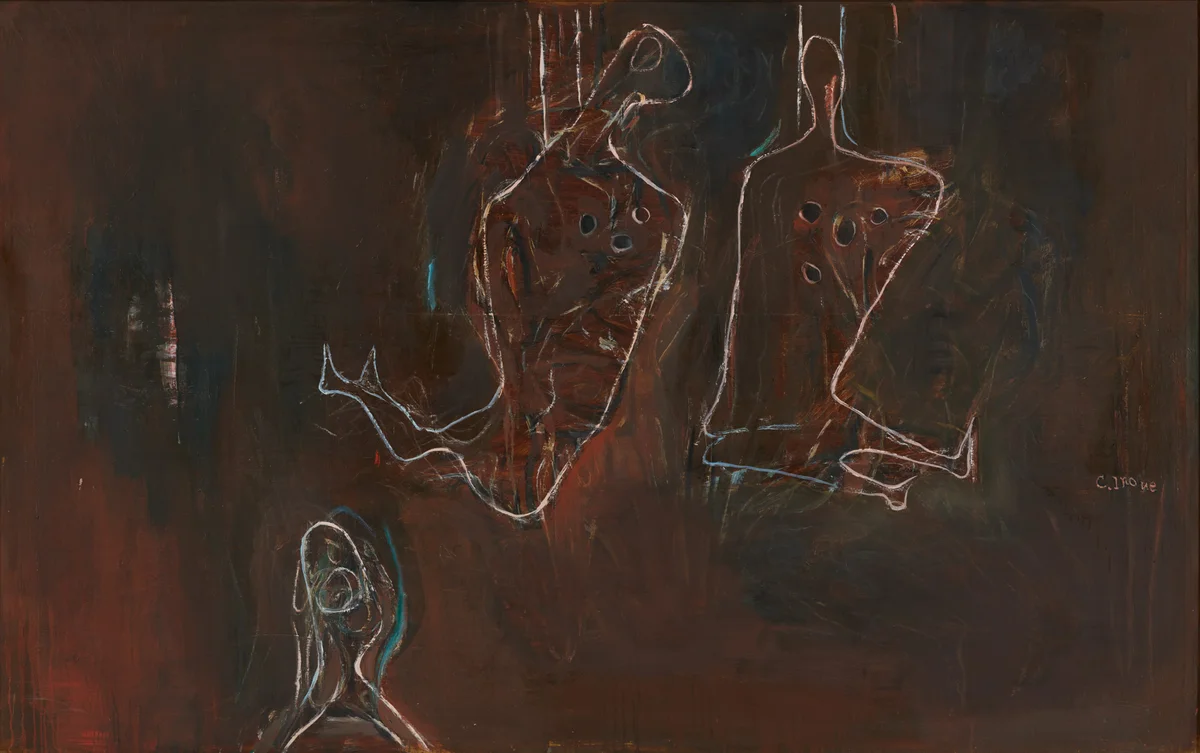

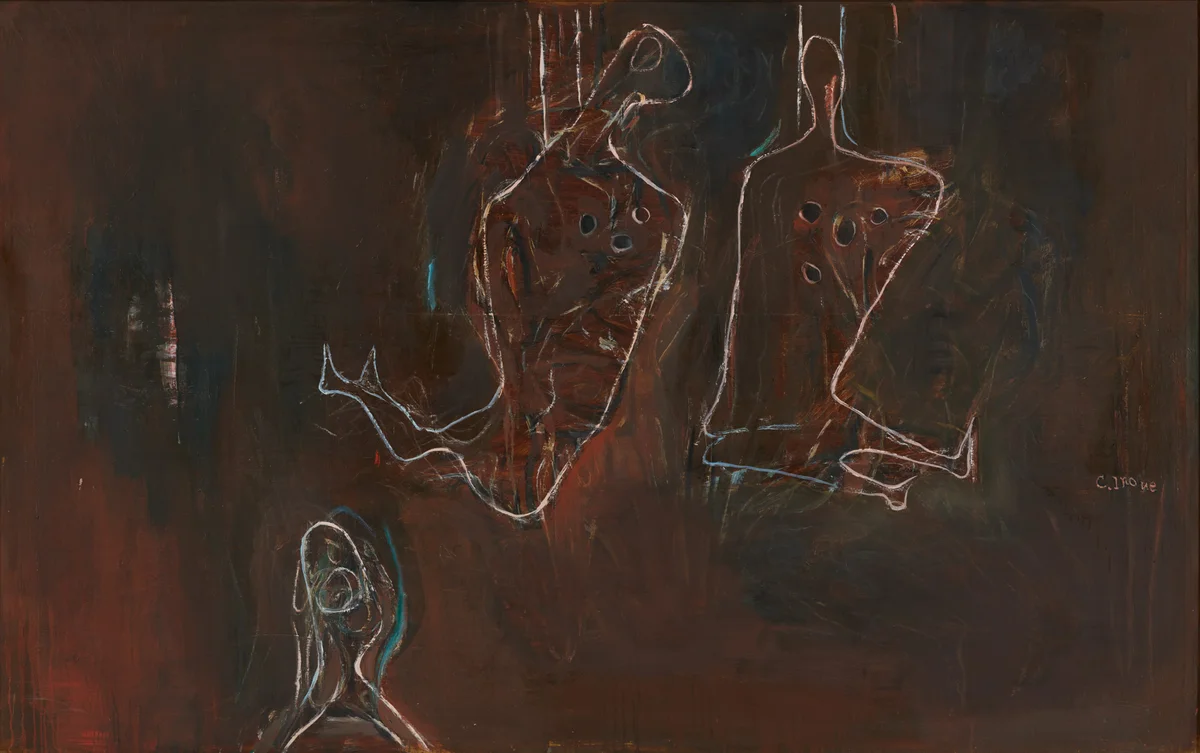

井上⾧三郎《ヴェトナム》1965 年 東京国立近代美術館

井上長三郎は、戦時中に軍部に協力しない姿勢を貫いた「抵抗の画家」のひとり。《ヴェトナム》(1965)は、アメリカによる北ベトナム本土への大規模な空爆のニュースに衝撃を受けて描かれた作品だ。褐色の画面に白線で犠牲者の輪郭を浮かび上がらせることで、理不尽な暴力を伝えている。

ベトナム戦争をきっかけに、過去の戦争の風化を防ごうという潮流が高まり、一般市民の戦争体験を記録する動きが活発になっていった。被爆後約30年が経過した1974年、NHK広島放送局が市民の被爆体験を絵で残そうと放送中に呼びかけると、翌1975年までの2年間に2,200枚あまりの絵画が寄せられた。歴史からこぼれ落ちてしまうような「小さな」記憶を拾い集める証言記録活動は、全国に拡大していった。

戦争画はタブーなのか?

会場風景、8章 記録をひらく(撮影:木奥惠三)

戦時中、国民に熱狂的に受け入れられた戦争画は、敗戦後「負の遺産」となり、戦後の急激な価値転換に画家たちは翻弄された。軍部に協力したという自責の念に駆られ、作家自身によって廃棄・焼却された作品も多いという。美術界から戦争協力責任について告げられた藤田嗣治が日本を去り、フランスに移り住んだことは周知の通りだ。

本展で紹介されている戦争記録画は、敗戦後にGHQに接収され、戦利品としてアメリカに輸送された。その後長らく米国内で保管されていたが、文化財を取り戻そうとする流れが日本国内で生まれ、1960年代に返還交渉が始まった。その結果、1970年に「無期限貸与」というかたちで日本に「返還」され、現在まで東京国立近代美術館に収蔵されている。

同館はこれまで、戦争画の大規模な企画展示を控えてきた。慎重な姿勢には、戦争礼賛という誤解が生じるおそれがあること、戦争画を手がけた作家本人やその家族、連合国側やアジア諸国の人々への配慮など、さまざまな懸念や不安が影響しているのだろう。こうした経過をたどり、戦後80年の節目となる今年、戦争画がまとめて公開されているのは貴重な機会だ。

かつて戦争画を含む視覚表現は、他のメディアと連動し、戦争を翼賛する役割を果たしたことを、この展覧会は明らかにしている。本展の最大のテーマは、同館が保管する戦争記録画を、どのように次世代に継承すべきかということだ。戦争を美化するために描かれた作品が、戦時中には熱狂的に受け入れられ、敗戦後は一転してタブー視され、そして80年経った今、改めて美術が社会に与える影響を考えるために公開されている。

世界各地で紛争が激化する現代において、戦争画は、悲惨な過ちを二度と繰り返さないための戒めとなるのか、それとも、再び戦争の道を歩むためのきっかけとなってしまうのか。センセーショナルな側面にとらわれず、今を生きる私たち一人ひとりが、静かに向き合わなければならない時がきている。