「人はいきなり寝たきりになるわけじゃない。そういう人もいるかもしれないけれど、本格的な要介護になる前段階の期間が長いんです」。まだ心身ともに元気だけれど、誰かの助けがないと生活が立ち行かない。そんな「介護未満」の父とどう付き合うか。5年間の奮闘の記録が書籍化された。

スーさんの父がひとりで暮らしていかなくてはならなくなったのは、82歳のときだった。健康ではあったが足腰は弱り、家事もほとんどできないため、家は汚部屋寸前の状態に。ひとり娘のスーさんが生活全般をサポートせざるを得なくなった。

介護は子育てとは逆で、日に日にできることが減っていく。衰えた父の姿に不安で押しつぶされそうになりながらも、気持ちがぶつかり合わないように努めてビジネスライクに取り組むことにした。

「何が必要なのかもわからない状況で、情に流されるとロクなことにならないということだけはわかっていました。であれば、その逆をいった方がいいと思ったんです。ネットで見つけたフォーブスの記事に、仕事を進める際にはToDoリストを無尽蔵に作るのではなく、ほしいアウトカム(成果)から逆算して作るという内容が書かれていて、これだと思いました」

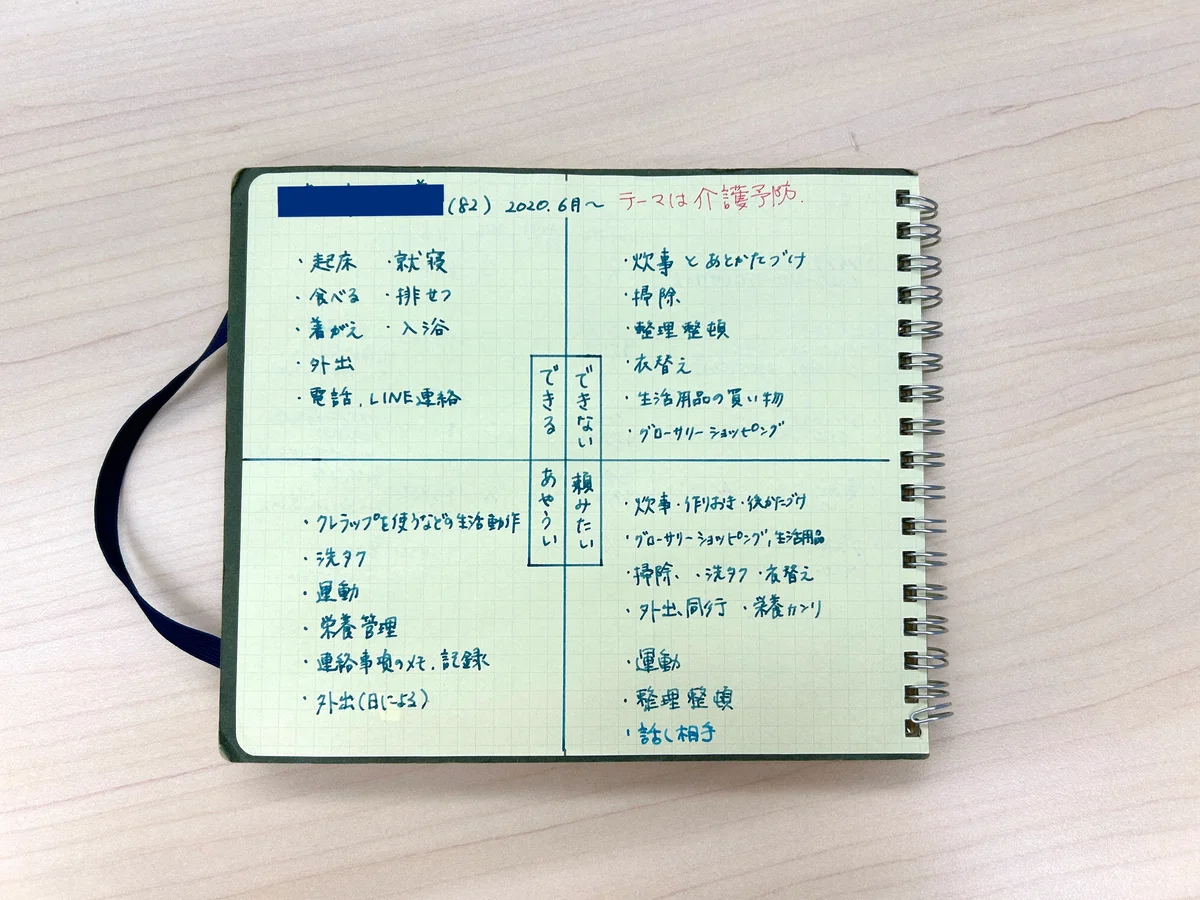

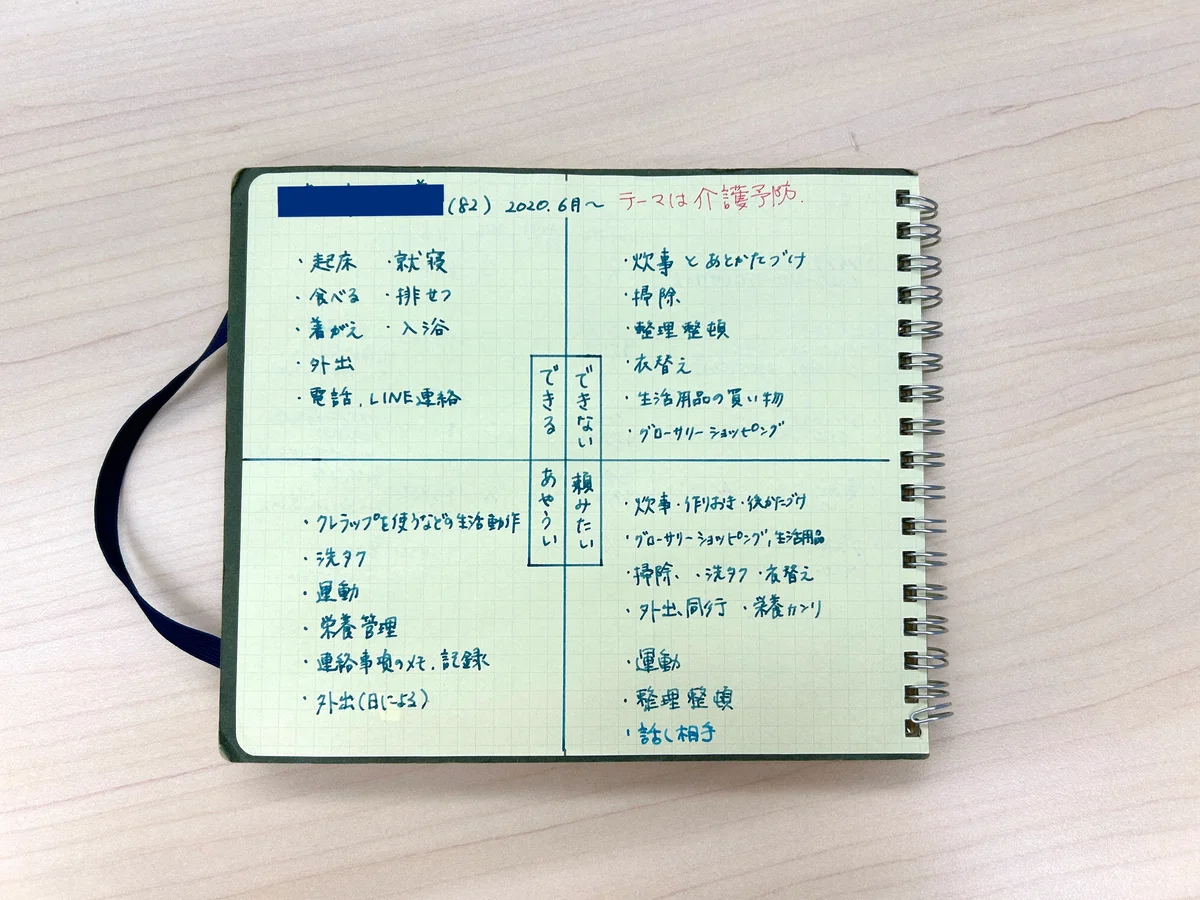

ジェーン・スーさんが作った、父の生活を立て直すためのノート

プロジェクトのゴールは、父が精神的・肉体的に健やかな暮らしを1日でも長く続けること。父の生活を立て直すための専用ノートを作り、ビジネス書を参考にしながら、父ができること・できないこと・危ういこと・頼みたいことをチャートで見える化した。

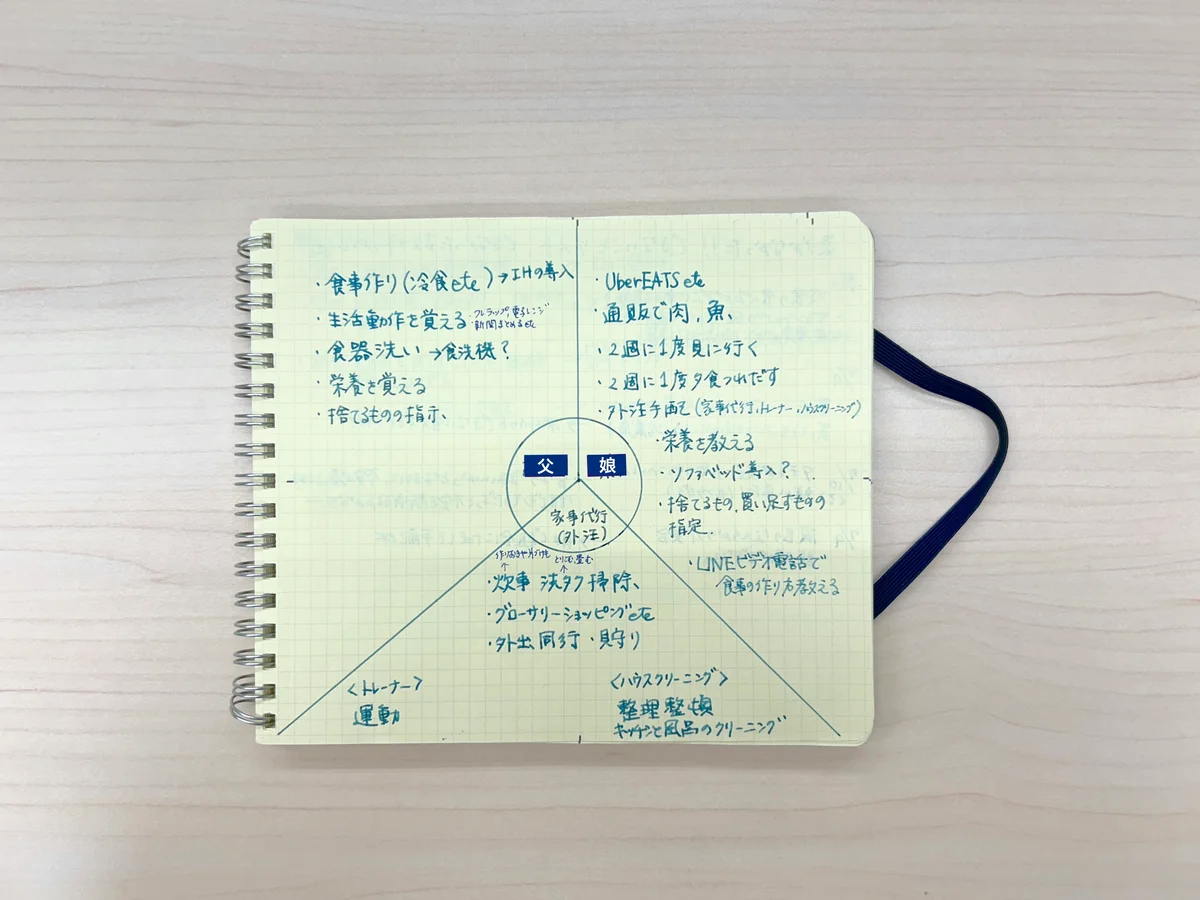

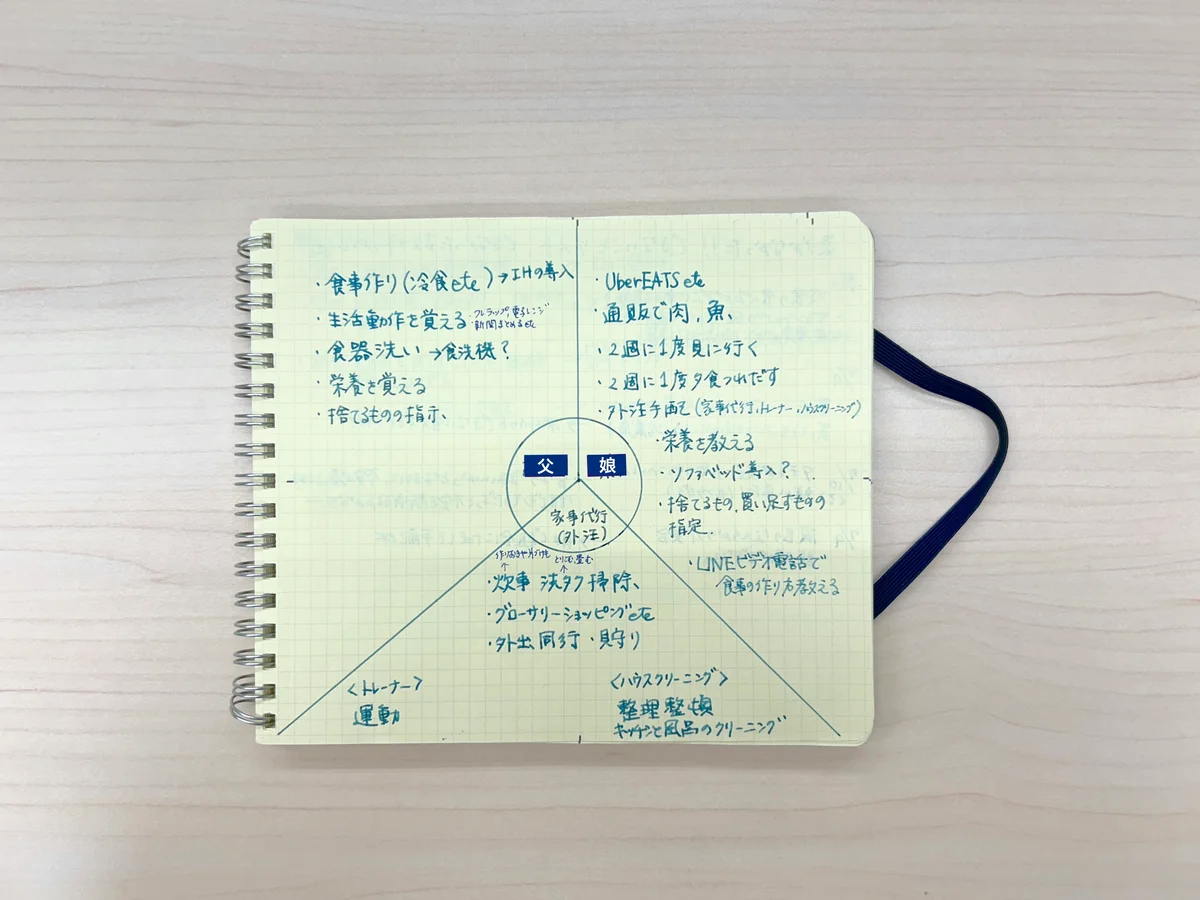

父ができないこと、危ういことを誰に振り分けるかを整理した

父の状況を整理できたら、父自身に覚えてもらうこと・娘がやること・家事代行サービスに頼むことの3つに振り分け、次々とタスクをこなしていった。頼れるところはすべて外注し、トライアル&エラーを繰り返した。

父と同居せず、仕事も絶対に辞めない。そう心に決めたスーさんは、ライン電話やウーバーイーツ、アレクサ、タクシーアプリなどのテクノロジーを駆使し、可能な限り遠隔ケアを行った。

「介護離職を考える方もいらっしゃいますが、そうすると親が亡くなった後に残るのは無職の自分ということになってしまいます。自分の人生は続くわけですから、それだけはなんとしてでも避けなければと思いました」

父のケアにドライに取り組むことができたのは、過去の経験から学んだ部分もあるという。24歳のときに両親がほぼ同時に倒れて入院し、当時会社員だったスーさんは半年間介護休職をした。何をやればいいのか、どこに頼っていいのかもわからず、途方に暮れる中、スーさんの母は病院で息を引き取った。

「あのときに比べたら、今の方がよっぽど自分でハンドリングできるから楽ですね。こんなふうに淡々とやれているのはメンタルが強いからだと思われがちですが、そういうことではないんです。あまり我が事として感情で受け止めない方が、物事を前に進めやすいということを体感してきたからだと思っています」

介護は家族の棚卸し作業

父の生活を金銭的にも精神的にも支える中で、スーさん自身の気持ちに変化があったという。

「この本のもとになった連載のタイトルは、『マイ・フェア・ダディ! 介護未満の父に娘ができること』だったんです。元ネタはもちろん『マイ・フェア・レディ』で、訛りのある下町の花売り娘が教授から話し方を学び、レディに仕立て上げられるという話。つまり、娘である私が、生活を回すノウハウのない父を教育するという思いから付けたタイトルだったのですが、今ではその考えがすごく傲慢だったなと感じています。ケアの目的は、父の暮らしが居心地よくなり、その状態が長く続くこと。あくまで主人公は父ですから、導いてあげるのではなく、後方支援に回ろうというマインドに変わっていきました」

一方で、父の生活に踏み込んでいるような後ろめたさもあったと話すスーさんだが、どのようにその気持ちに折り合いをつけていたのか。

「罪悪感も後ろめたさもいっさいない介護なんて、絶対に誰もできないんですよ。なぜなら、ケアする側がどんなに完璧を目指したところで、相手が拒否したらそこで不完全なものになってしまうし、他人に任せたらその時点で自分が楽をしているような気がしてしまう。100パーセント満足できる介護なんてできないし、何をやっても多少の後悔や後ろめたさが残るもの。それを大前提として、日々取り組んできました」

ケアする側の「安心したい」という思いが干渉につながり、ひいては衝突したり尊厳を傷つけたりする場合もある。ケアされる側の自立心を尊重し、適切な距離感を保つことが重要だとスーさんは言う。

「仮に、明らかにうまくいかなくなることが予想できても、先回りしてやってしまわないことが大切です。父の人生ですから、本人が選択しない限りこちらが強制しないように心がけてきました。お互いがお互いのことを思いやれるような距離感というのがあって、それを知るのに時間がかかりましたね。正解があるわけではなく、お互いのことを観察して探っていくしかありませんから」

親が老いると、親と子の関係性は逆転する。介護はそれを顕在化させる行為であり、だからこそ戸惑いが生じやすい。だがそれと同時に、両者の関係性を整え直すきっかけとなる作業でもある。「介護をしていると、これまで親とどんな関係を築いてきたかが如実に表れてきます。そういう意味では、介護は自分の家族の棚卸し作業なんだと思います」

公助の限界。自助と共助が鍵に

スーさんの父は現在87歳。介護認定調査で「要支援2」と判定され、介護保険などの公的サービスを利用できるようになった。しかし、さまざまな制約があるために公的支援だけではまかなえず、自費で民間のホームヘルプサービスを利用しているという。

「団体行動が苦手な父にデイケア*は向かないし、公的サービスの範囲でヘルパーさんにお願いするにしても、要支援2の場合は1回50分以内と決められています。50分でできることといえば、例えばごはんの用意をするくらい。もちろん、それで十分な方もいらっしゃるでしょうけれど、私の父のように家事がそんなにたくさんできない人にとっては、少なくとも2~3時間は家にいていただきたいし、できれば話し相手にもなってもらいたい。公的サービスだけでは、父が求めているケアは満足に受けられないのが現状です」

*デイケアとは、身体機能や生活能力の維持・向上を目的に、病院や介護老人保健施設などに日帰りで通い、専門スタッフによるリハビリテーションや日常生活支援、レクリエーションなどを受けるサービスのこと。

高齢者の介護を社会全体で支える介護保険制度が導入されてから、今年で25年。さまざまなサービスが提供されている一方、少子高齢化の進行に伴って保険料や利用者の負担額は年々上がり、軽度の人向けのサービスは縮小されている。支援が必要なのに十分な介護サービスを受けられない人は、今後さらに増えていくことが懸念されている。

「父のケアを始めて、お金がないとどうにもならないことを実感しています。今の父の世代の高齢者までは、なんとか国の制度に頼って老後を暮らせるようになっていると思うのですが、私たちが高齢者になる頃には、きっとそういうわけにはいかないはず。公的サービスの金額はますます上がっているでしょうし、今と同じ金額で同じサービスが受けられることはないでしょう。私には子どもがいないので、老後の資産を確保する必要があると強く感じています。あとは、介護のIT化を進めてほしいですね。例えばウェアラブルデバイスで健康管理ができ、異変を感知すると病院に警報を送信する仕組みや、オンライン診療の拡大など。介護や医療現場の人手不足も深刻なので、急いでほしいところです」

老後に備えて、友人やパートナーなどの人間関係を保ち、コミュニティをつくることも重要だとスーさんは言う。

「女友だちと冗談半分で、同じマンションの別の部屋に住んで助け合おうなんて話していますが、人の縁があるかないかで老後の生活の質は変わってくると思います。コミュニティというのは誰かがお膳立てしてくれるものではないので、自分でつくっていかなければいけません。そのときに忘れちゃいけないのは、自分が助ける側にもならなければいけないということ。将来に不安を抱えている人ほど、誰が自分のことをケアしてくれるんだろうと思いがちですが、自分も誰かの役に立ちたい、心の支えになりたいという気持ちを持つことが大事なんじゃないでしょうか。知的好奇心を持ち続けながら、豊かな老後を迎えたいものです」

ジェーン・スー『介護未満の父に起きたこと』(新潮新書)¥990

介護は十人十色。こうあるべきという正解はない。しかし、個人差が大きいからこそ、それぞれが葛藤し、本当にこれでよかったのだろうかと思い悩む。

ジェーン・スーさんのプロジェクトは、現在進行形だ。本書は、ビジネスライクに問題を解決するための実践マニュアルにとどまらない。老いた者が一方的にケアされるのが介護ではないということを、ユーモラスに示唆している内容でもある。ケアされる親には親の尊厳があり、ケアする子には子の生活がある。互いの領域を尊重する境界線を意識しながら、衝突するのではなく、同じ方向を向いて進むのが理想的だと説く。

誰にでも等しく、老いは訪れる。できないことがどんどん増える未来は必ずやってくる。だが、いくら悲観しても人生は続いてゆく。人口のボリュームゾーンである団塊世代の全員が75歳以上の後期高齢者となるこの先、より多くの人がケアの課題に直面するのは明らかだ。本書が将来への不安を抱える誰かにとって、希望の光を見出すきっかけになるかもしれない。