私たちは、この世界の何を知っているだろうか。見わたせば世界は暴力にあふれ、格差と分断は深刻化している。不条理が平気でまかり通ることもあれば、顔の見えない誰かに思わぬ攻撃を受けることもある。一方で、そっと手を差し伸べられたり、あたたかい言葉をかけてもらえたり、「世界はこんなにも美しいのか」と思う瞬間もある。

愛と暴力の狭間で揺らぎながら、私たちは生きている。ときにはそれを、映画から教わることもある。なぜなら映画とは、社会を映し出すものだから。

さまざまな分野で活躍する10人の映画愛好家が、今年も良質な社会派作品をレコメンドしてくれた。社会は簡単には変えられないかもしれない。だが、絶望するにはまだ早い。社会が変わらなくても、自分自身を変えることはできる。少なくとも、精一杯生きていれば、こんなにいい映画に出合える。

私たちは、この世界の何を知っているだろうか。見わたせば世界は暴力にあふれ、格差と分断は深刻化している。不条理が平気でまかり通ることもあれば、顔の見えない誰かに思わぬ攻撃を受けることもある。一方で、そっと手を差し伸べられたり、あたたかい言葉をかけてもらえたり、「世界はこんなにも美しいのか」と思う瞬間もある。

愛と暴力の狭間で揺らぎながら、私たちは生きている。ときにはそれを、映画から教わることもある。なぜなら映画とは、社会を映し出すものだから。

さまざまな分野で活躍する10人の映画愛好家が、今年も良質な社会派作品をレコメンドしてくれた。社会は簡単には変えられないかもしれない。だが、絶望するにはまだ早い。社会が変わらなくても、自分自身を変えることはできる。少なくとも、精一杯生きていれば、こんなにいい映画に出合える。

人種差別、不平等に目を向ける

日本にいたいと望むことは“罪”なのか/『マイスモールランド』

『マイスモールランド』

監督・脚本:川和田恵真

Blu-ray¥6,600円(税込)/DVD¥4,180(税込)

発売・販売元:バンダイナムコフィルムワークス

各種配信サイトにて配信中

©2022「マイスモールランド」製作委員会

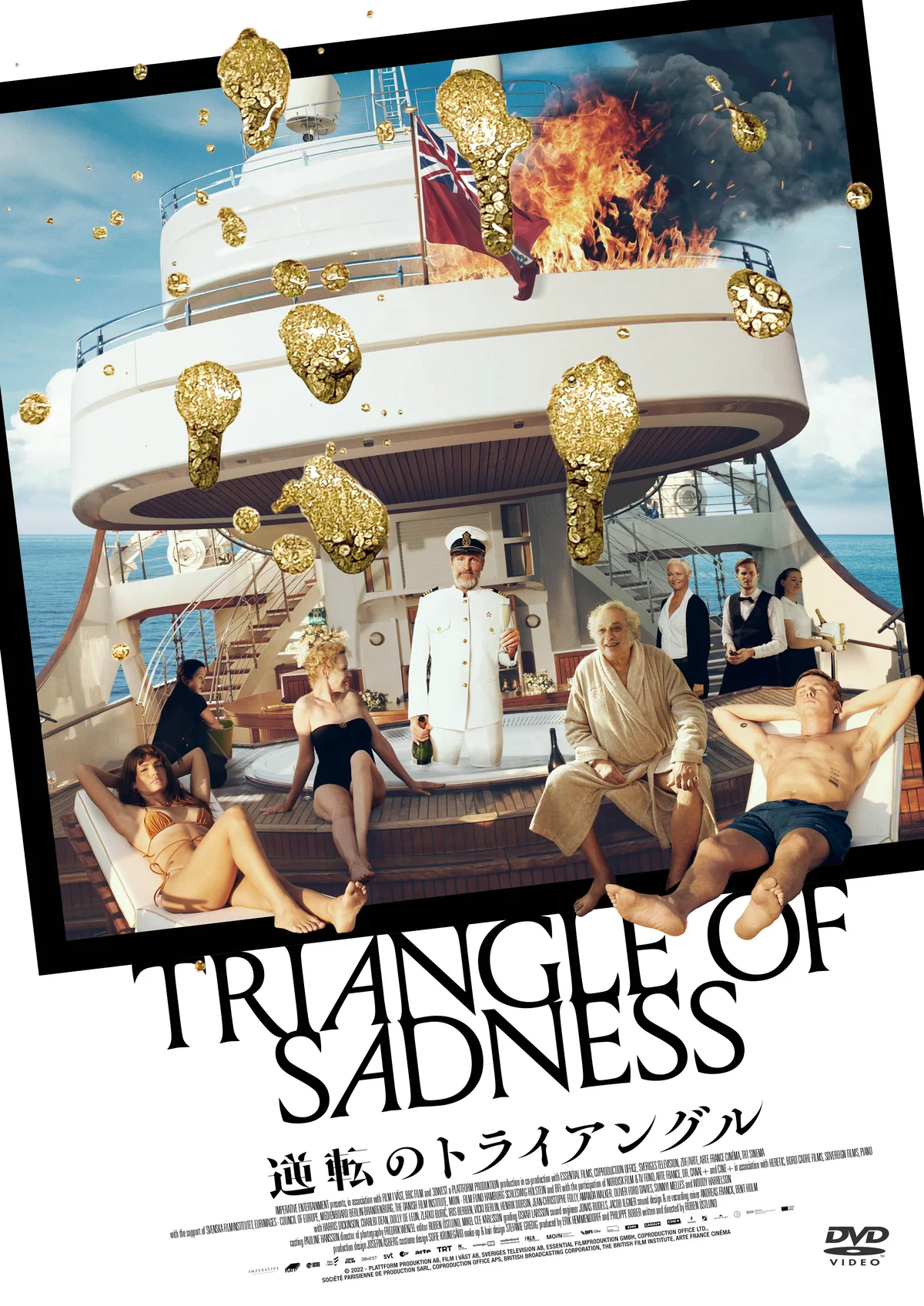

資本主義社会の権力構造をあぶり出す/『逆転のトライアングル』

2010年に集英社に入社後、SPUR編集部に配属。ファッション・ビューティの両分野で記事制作を続け、2022年にイギリスの大学院へ進学。ファッションの歴史を社会、経済、政治の観点から考察する研究を行う。帰国後はSPUR編集部でファッションと映画を担当。

『逆転のトライアングル』

監督:リューベン・オストルンド

DVD¥4,290(税込)

発売・販売元:ギャガ

各種配信サイトにて配信中

© 2022 – Plattform Produktion AB, Film i Väst AB, Sveriges Television AB, Essential Filmproduktion GmbH,Coproduction Office Ltd., Société Parisienne de Production SARL, Coproduction Office Aps., British BroadcastingCorporation, The British Film Institute, ARTE France Cinéma

Fredrik Wenzel © Plattform Produktion

負の歴史を見つめ直す

心の底に、苦しみを抱えて生きている人がいる/『スープとイデオロギー』

1984年生まれ、大阪府出身。通信社記者として、事件・事故、災害、原発問題、芸能などを幅広く担当。2024年春から、故郷の大阪で勤務。最近は人形浄瑠璃文楽にはまりつつある。

『スープとイデオロギー』

監督・脚本・ナレーション:ヤン ヨンヒ

製作:PLACE TO BE 共同制作:navi on air 配給:東風

2021年/韓国・日本/118分

各種配信サイトにて配信中

過ちを繰り返さないために/『さらば、わが愛 覇王別姫』

『さらば、わが愛/覇王別姫 4K修復版Blu-ray』

監督:チェン・カイコー

Blu-ray¥5,720(税込)

発売・販売元:KADOKAWA

各種配信サイトにて配信中

誰もが自分らしく生きられる社会について考える

トランスジェンダーの悩みを身近に感じて/『ウィル&ハーパー』

『ウィル&ハーパー』

監督:ジョシュ・グリーンバウム

2024年/アメリカ/114分

Netflixで独占配信中

子どもたちの葛藤を知ってほしい/『怪物』

『怪物』

監督:是枝裕和

Blu-ray豪華版¥7,700(税込)、DVD豪華版¥6,600(税込)、DVD通常版¥4,400(税込)

発売・販売元:東宝

©2023「怪物」製作委員会

各種配信サイトにて配信中

家父長制に抗う少女たちの姿/『裸足の季節』

『裸足の季節』

監督・脚本:デニズ・ガムゼ・エルギュヴェン

Blu-ray¥5,170(税込)、DVD¥4,180(税込)

発売元・販売元: ポニーキャニオン

各種配信サイトにて配信中

『裸足の季節』©2015 CG CINEMA - VISTAMAR Filmproduktion - UHLANDFILM- Bam Film - KINOLOGY

人間の尊厳と向き合う

超高齢社会で、人は何を選択し、どう生きるのか/『PLAN 75』

映画を中心にさまざまな媒体に文章を寄稿。共著に『彼女たちのまなざし 日本映画の女性作家』(フィルムアート社)、『反=恋愛映画論——『花束みたいな恋をした』からホン・サンスまで』(ele-king books)、『「百合映画」完全ガイド』(星海社新書)など多数。映画祭審査員も務める。

『PLAN 75』

監督・脚本:早川千絵

Blu-ray¥5,500(税込)、DVD¥4,400円(税込)

発売元:株式会社ハピネットファントム・スタジオ

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

各種配信サイトにて配信中

©2022『PLAN 75』製作委員会/Urban Factory/Fusee

「美しさ」は、誰がために/『ブラインド・マッサージ』

『ブラインド・マッサージ』

監督:ロウ・イエ

2014年/中国、フランス/115分

配給:アップリンク

各種配信サイトにて配信中

教育の重要性を改めて

学校に通える奇跡、噛み締めて/『型破りな教室』

身体の健康も、心の健康も

社会的格差を「食」の観点から浮き彫りに/『フード・インク ポスト・コロナ』

不都合な現実と闘う/『美と殺戮のすべて』

『美と殺戮のすべて』

監督・製作:ローラ・ポイトラス

Blu-ray&DVD¥5,950(税込)

発売元:クロックワークス

販売元:ハピネット・メディアマーケティング

各種配信サイトにて配信中

© 2022 PARTICIPANT FILM, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.