心や身体にまつわる「こうあるべき」にモヤっとしたら。そんなときは新たな視点を授けてくれる本を1冊手に取ろう。ということで、さまざまな“自分の在り方”を伝えてくれる方々に、推薦図書をご紹介いただく『身体をめぐる図書館』の第二弾。

柚木麻子さんのインタビューに続いて、今回は7名の方の推薦図書、計15冊をご紹介。すてきな自分も、すてきじゃない自分も受け止める、そんなきっかけとなる1冊を探してみて。

〈推薦図書〉7名の方のおすすめ書籍、18冊

中元日芽香さん推薦 【心との向き合い方に気づきを与えてくれる本】

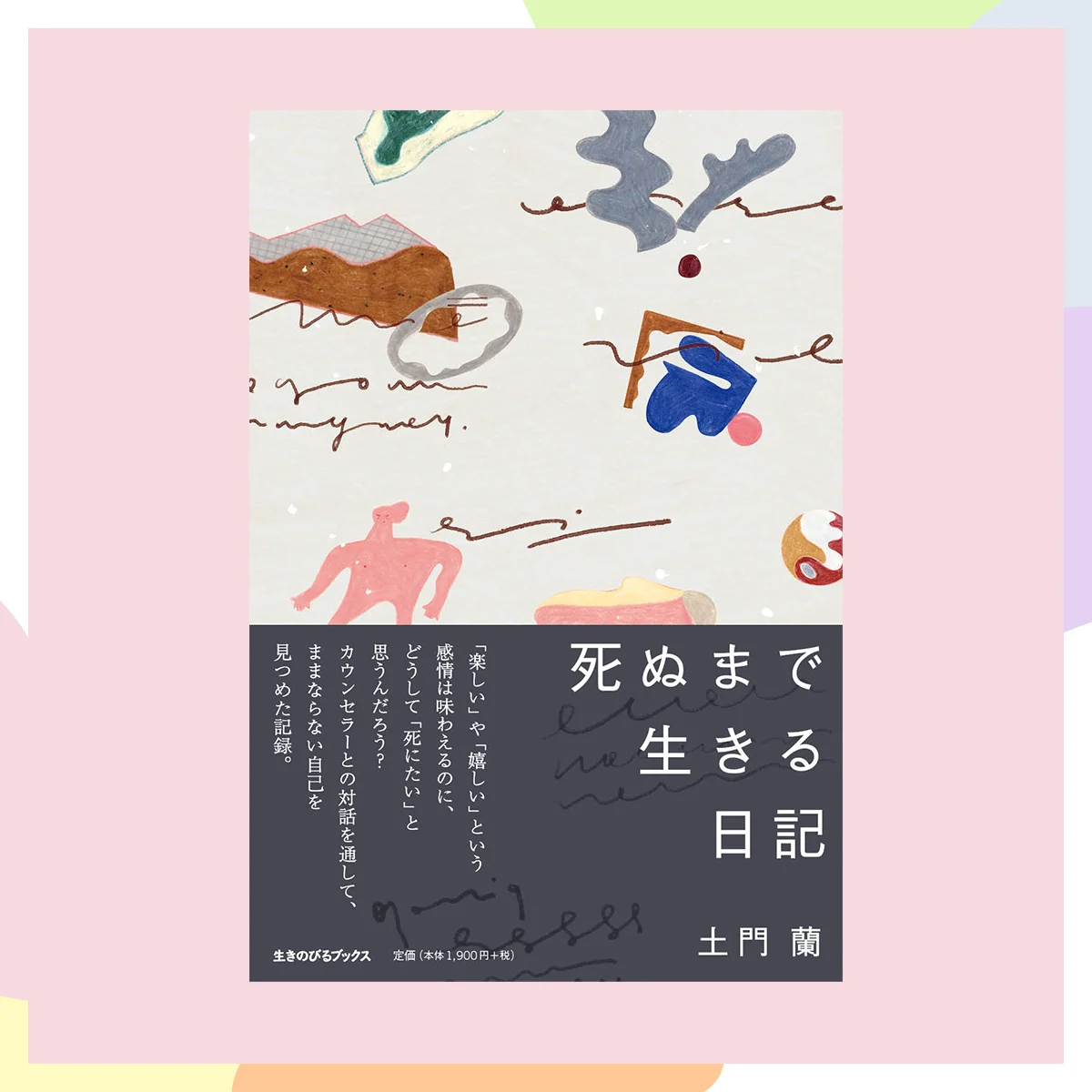

『死ぬまで生きる日記』土門蘭(著)生きのびるブックス

『死ぬまで生きる日記』土門蘭

推薦者:中元日芽香さん

著者の土門蘭さんが、幼い頃から抱えてきた気持ちを整理するため、カウンセリングを受けた際のエピソードが綴られた1冊。カウンセラーと2年間にわたって対話を重ねた中で感じたことや印象的だった言葉、土門さんの心の変化などが書かれている。2人の対話を読みながら「自分ならどのように応答するだろう」と考える時間は、読む人に内省する機会をもたらしてくれるはず。私は、過去に深く関わった時期がありながら最近疎遠になっている人たちに思いを馳せ、心の整理ができた気がしている。

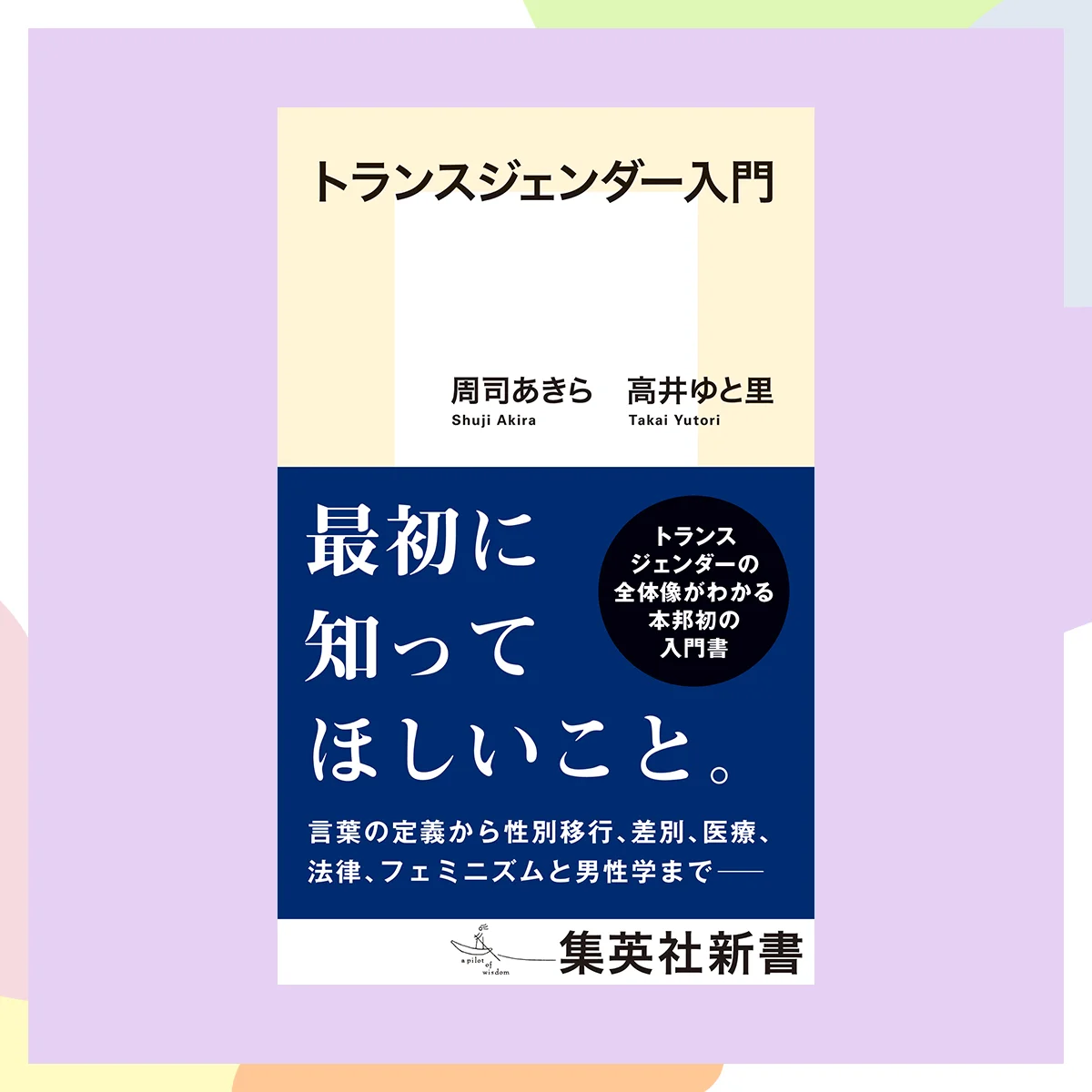

『トランスジェンダー入門』周司あきら(著)高井ゆと里(著)集英社新書

『トランスジェンダー入門』周司あきら、高井ゆと里

推薦者:中元日芽香さん

大学でジェンダーにまつわる講義を受け、より理解を深めるべき分野の一つだと感じ、手に取った1冊。はじめましての方と対峙した際、ジェンダーのみならず、その人がもつ(もっているだろうと推察される)さまざまな属性をなるべく取っ払い、相手がどのような人かの理解に努める必要がある、という考えが強くなり、他者との向き合い方が少し変わった気がする。一方の立場だけでなく、他方からどのように見えているか。社会でどのような動きが起きているのか。思想や心は目に見えないからこそ、柔軟に対話するよう心掛けていきたいと、この作品を読んで再確認した。

アルテイシアさん推薦 【外見への周囲からの言葉を気にせずに生きようと思える本】

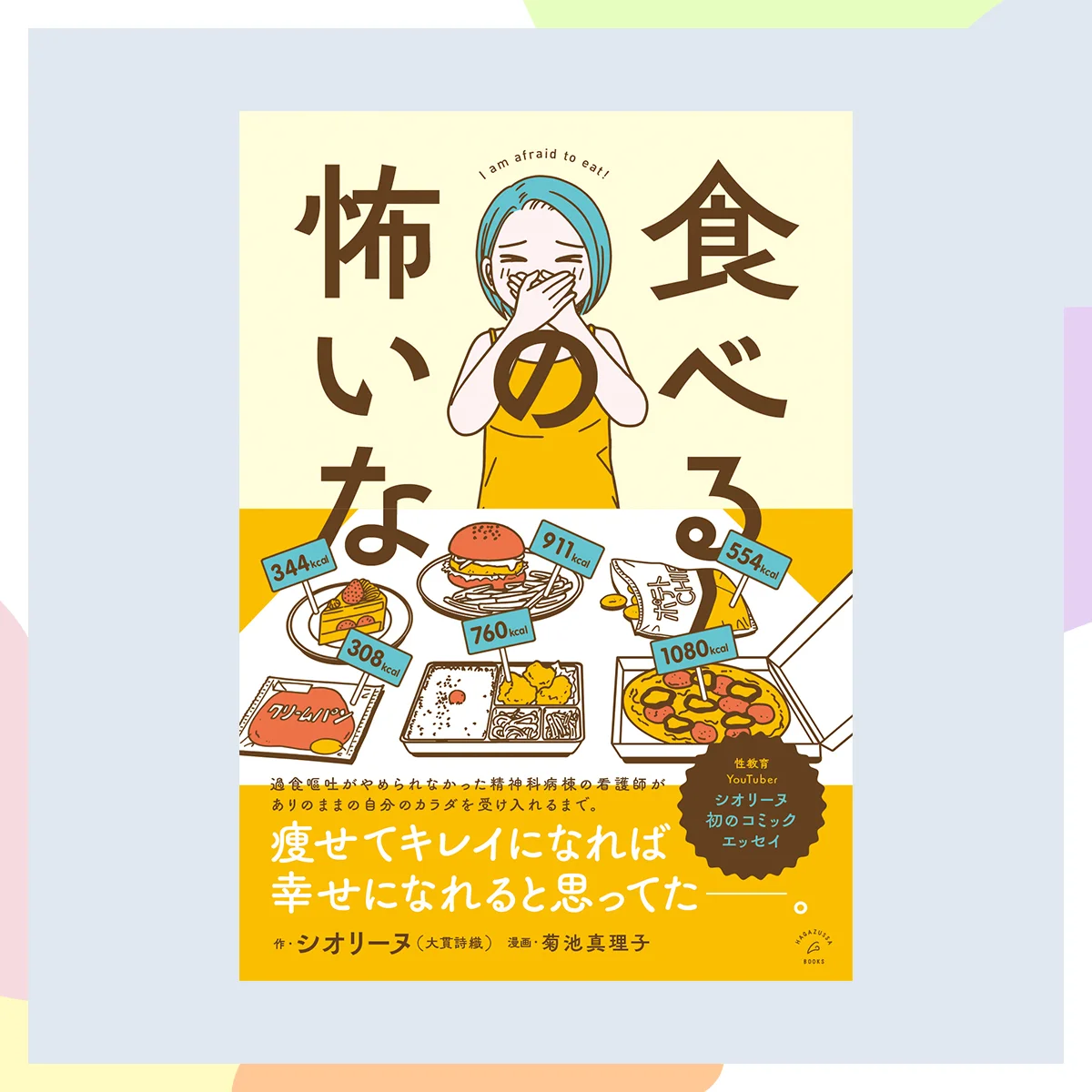

『食べるの怖いな』シオリーヌ/大貫詩織(原案)菊池真理子(画)ハガツサ

『食べるの怖いな』シオリーヌ/大貫詩織

推薦者:アルテイシアさん

私も学生時代に体型をディスられたのをきっかけに、過食嘔吐するようになった。著書のシオリーヌさんは「『痩せたね』『かわいくなったね』というほめ言葉もプレッシャーになった」「痩せたことで周りにちやほやされた体験から、食べないこと(拒食)をストイックに追及するようになってしまった」と振り返る。ほめ言葉も摂食障害のトリガーになりうるのだ。私たちは摂食障害やルッキズムについて学ぶ必要がある。

ちなみに中年になると痩せようが太ろうがちやほやされないし、あんまり痩せると命の心配をされてしまう。ルッキズムのプレッシャーから解放される点でも、加齢万歳である。

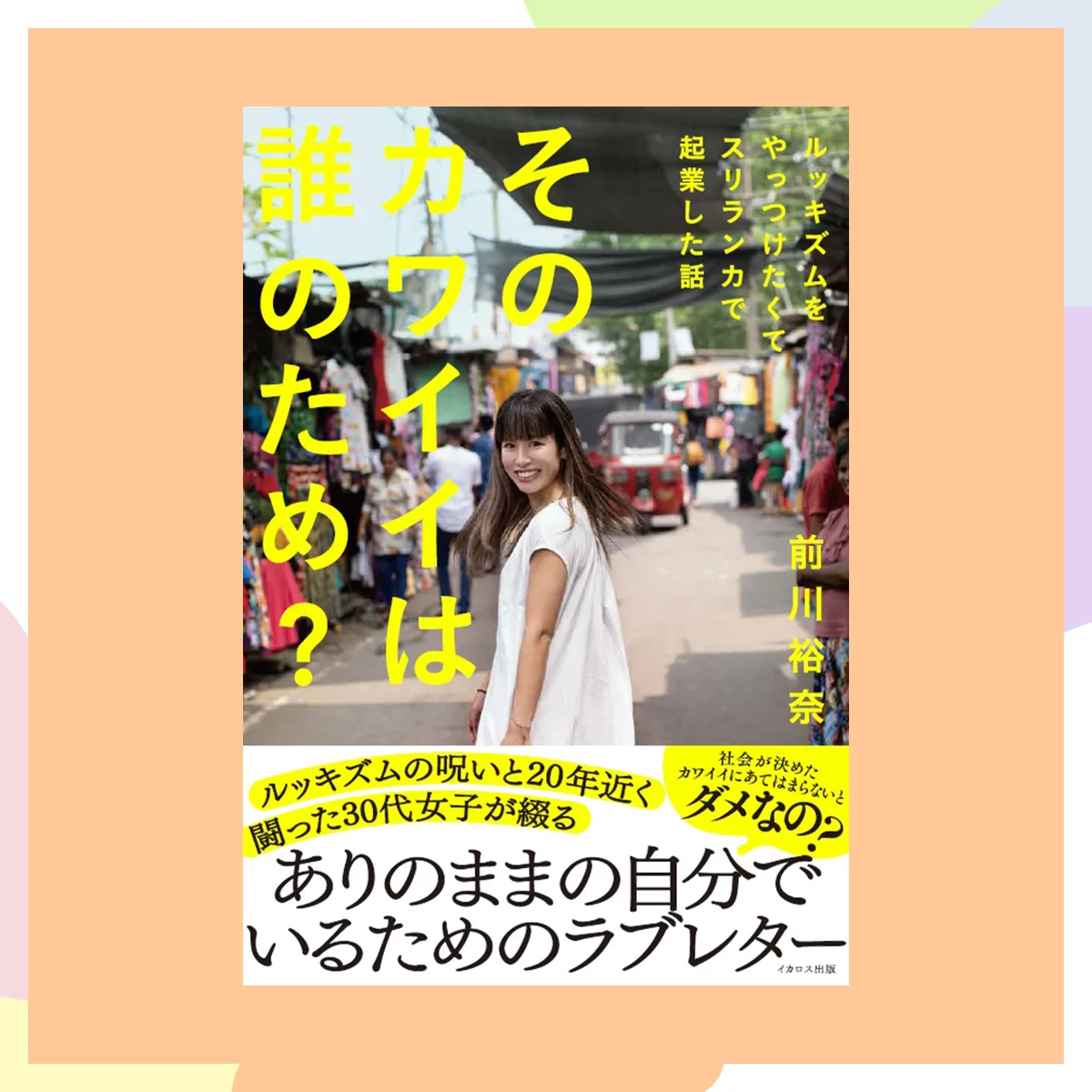

『そのカワイイは誰のため?ルッキズムをやっつけたくてスリランカで起業した話』前川裕奈(著)イカロス出版

『そのカワイイは誰のため?ルッキズムをやっつけたくてスリランカで起業した話』前川裕奈

推薦者:アルテイシアさん

「海外にいた幼少期は『自分大好き!!』みたいな性格だったのに、帰国し入学した日本の小学校では“デブスパッツ”というあだ名をつけられ、人前に出ることが怖くなった」という著者のエピソードに「わかる!!」と膝パーカッションが止まらない。裕奈さんがルッキズムをやっつけて、“デブスパッツ”の呪いから解放され、自分を愛せるようになる過程がまぶしい。こんな素敵な女性が自信を奪われるヘルジャパンを変えなければいけない。

綿貫あかねさん推薦 【ネガティブとされがちな身体の傷や加齢の捉え方が変わる本】

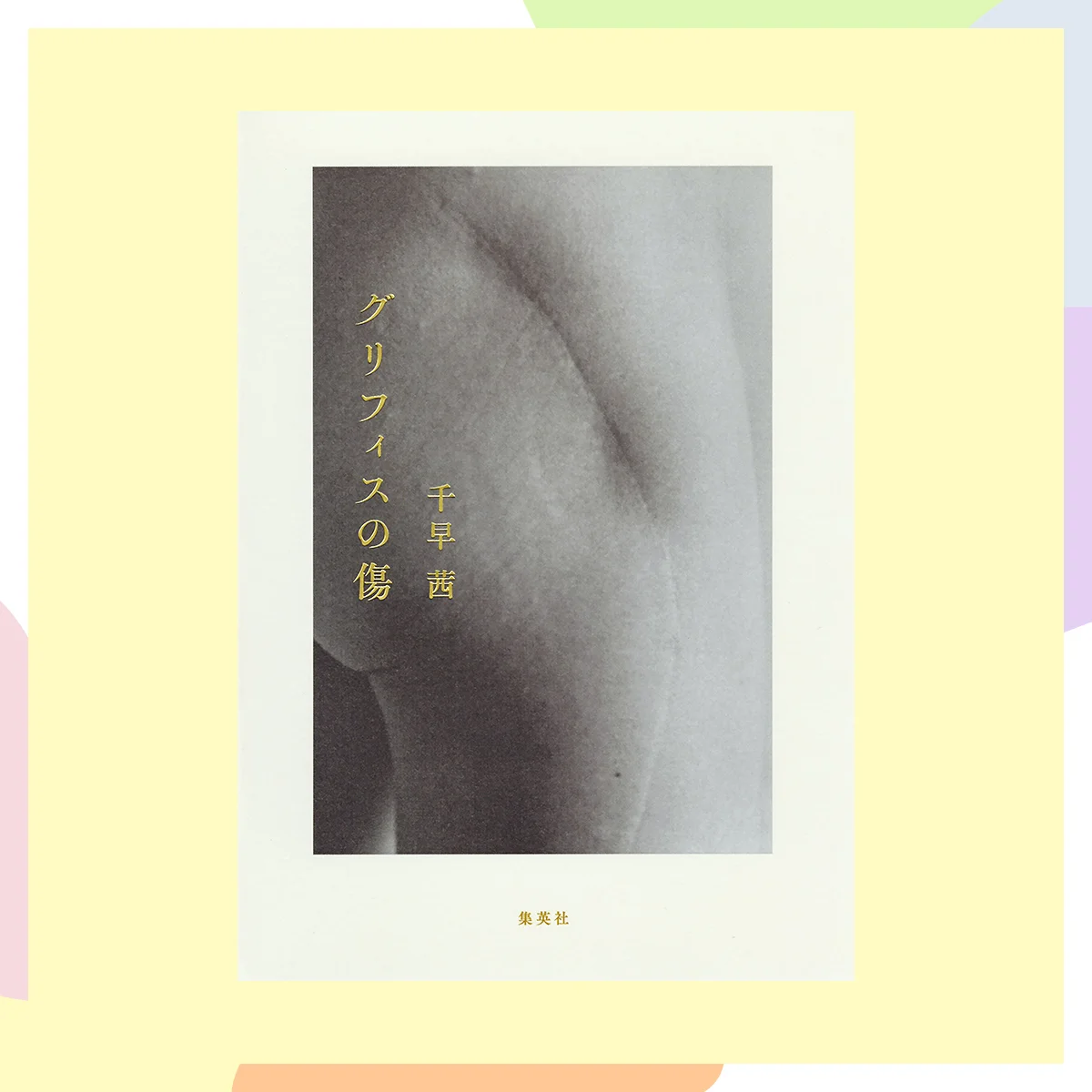

『グリフィスの傷』千早茜(著)集英社

『グリフィスの傷』千早茜

推薦者:綿貫あかねさん

身体や心に刻まれた“傷”という、ネガティブとされるものを多角的な視点で捉え、存在の意味を含んだ愛おしいものへとことごとくひっくり返していく短編小説集。女性だけが、処女ではなくなるとキズモノと呼ばれる謎に気づかされる「結露」、異性から好色な目で見られてきた少女と全身刺青の男との不思議な関係を描く「あおたん」、男子生徒が顔の火傷の痕を隠そうとメイクをする「まぶたの光」など、傷に対する思い込みを気持ちいいほどに解いてくれる。白眉は、「からたちの」に出てくる画家の“傷痕はこれまで生きてきた者の勲章でありどの傷も美しい”という強い思い。見えるか見えないかは関係なく、傷とはその人にしかない愛すべき一つのアイデンティティなのだから。

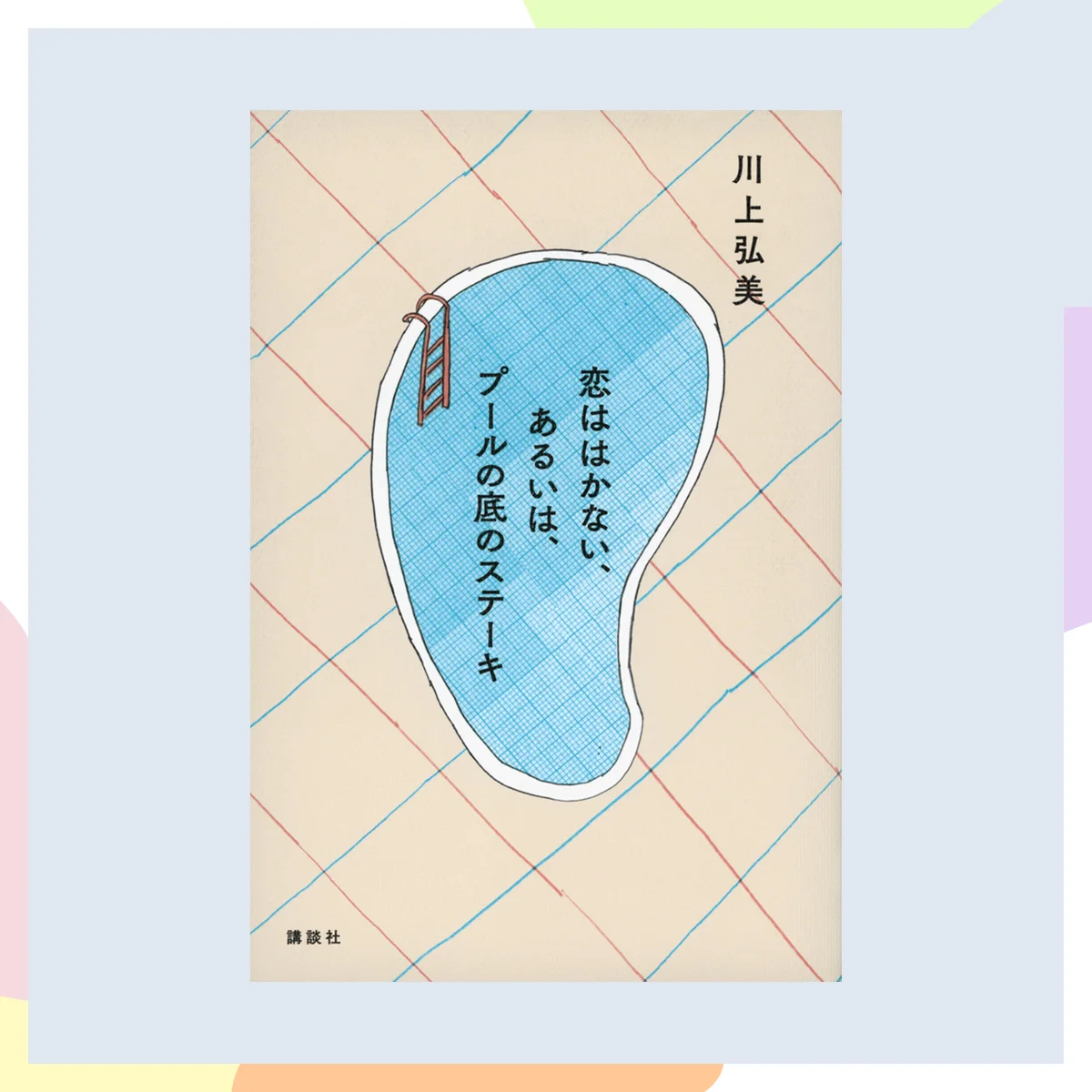

『恋ははかない、あるいは、プールの底のステーキ』川上弘美(著)講談社

『恋ははかない、あるいは、プールの底のステーキ』川上弘美

推薦者:綿貫あかねさん

加齢による変化を受け入れられず、アンチエイジングという言葉に弱い女性は数多いけれど、そんな呪いにかかっている人こそ、この長編小説を読んでほしい。60歳を超えた小説家の朝見は、40年ぶりに再会した幼馴染とゆるくやわらかな交流を図る。弱った親の世話をしたり、体調を崩した相手に手を貸したりしているコロナ禍の日々のなか、記憶を共有する気安さからときどき酒を飲みつまみを食べる、いい距離感の二人。骨董の皿を見ていた朝見に古道具店主が「年をとると景色(年月を重ねた証)がよくなる」と言うその言葉には、何度でも頷きたくなる。若い頃は60代なんて想像もつかないけれど、自分の中身は案外と変わっていないもの。年齢が上がるのは体の不調が多少あるにしても、概ね楽しいものなんだなと安らかな気持ちになる。

大阪生まれ。『SPUR』をはじめとしたファッション誌、ライフスタイル誌などでファッション記事やインタビュー記事、ブックコラムなどを執筆。言葉にまつわるクライアントワークや、文芸誌での対談構成なども行う。

西山ももこさん推薦 【どんな自分でありたいか、決定権は自らにあると背中を押してくれる本】

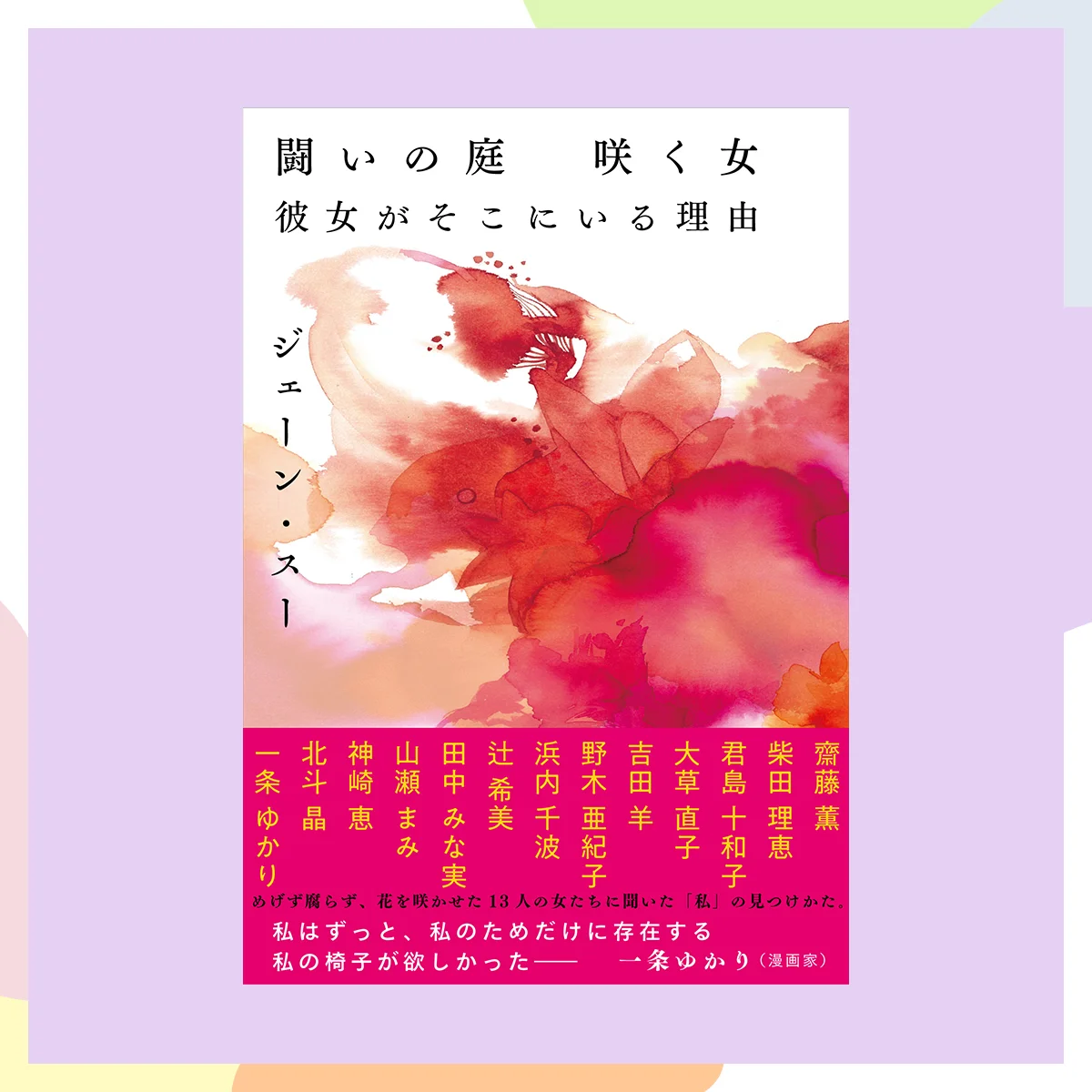

『闘いの庭 咲く女 彼女がそこにいる理由』ジェーン・スー(著)文藝春秋

『闘いの庭 咲く女 彼女がそこにいる理由』ジェーン・スー

推薦者:西山ももこさん

本文に「私たちにはもっともっと、社会に求められ、功績を築いた女の物語が必要だ」という言葉がある。同時に、自身の功績を「たまたま、運が良かっただけ」とか「私なんかが」と謙遜するという話も。この国で女性として円滑に生きていくには“わきまえる女”でいることが必要だと刷り込まれてきた。けれどそうじゃない。自分たちを低くする必要なんてない。欲望を持つのも、自分を相手と対等な立場におくと決めることも、声を上げることもいいんだと、自分を応援してくれているような気持ちになる本。もっともっと男性たち以外の話も聞いていきたい。

竹田ダニエルさん推薦 【人生の過ごし方や身体について新たな視座を得られる本】

『ピンヒールははかない』佐久間裕美子(著)幻冬舎

『ピンヒールははかない』佐久間裕美子

推薦者:竹田ダニエルさん

アメリカと日本、両方の国で暮らし、その経験を執筆を通して伝える活動に共鳴している佐久間裕美子さん。ニューヨークの日常の中で出会う人々との会話、そしてその出会いを通して新たに知る自分の側面。そのような「揺れ動く感覚」と「確固たる価値観」の両方が混在する佐久間さん独特の性格が文章に強く反映されているのと同時に、その女性たちの人生や言葉を通して、「女性として生きる」ことと必然的に結びつくしがらみ(タイトルにあるような歩きづらいヒール靴をはじめに、さまざまな性差別や社会的な障壁)の厄介さや邪悪さを、「連帯」をキーワードに浮き彫りにしていく。

『Buy Yourself the F*cking Lilies:And Other Rituals to Fix Your Life, From Someone Who, Been There』TARA SCHUSTER(著)The Dial Press

『Buy Yourself the F*cking Lilies:And Other Rituals to Fix Your Life, From Someone Who, Been There』TARA SCHUSTER

推薦者:竹田ダニエルさん

人生に行き詰まったときに読んだら、ユーモラスでモチベーショナル、かつパーソナルな文章に胸を打たれて、すぐに「人生をさらに豊かにして、もっと楽しもう!」という気持ちになった本。タイトルの通り、自分のためにお花を買ったり、忙しくても朝は自分を大切にする時間として充実させるなど、「人生は苦しみの連鎖じゃなくて楽しむためのもの」というモットーを軸に、著者の経験を交えながら「人生の楽しみ方」を提示してくれる。中でも自分の体型を“ありのまま”として受け入れつつ、自らへのチャレンジとしてランニングを趣味にしたり、裸の身体も“恥”だと思わないよう意識するようになったエピソードなどが特に印象深い。

『Living Dolls:the Return of Sexism』Natasha Walter(著)Virago Press

『Living Dolls:the Return of Sexism』Natasha Walter

推薦者:竹田ダニエルさん

大学生の時に出合い、現代におけるフェミニズムの重要性と社会に蔓延するセクシズムの根深さ・複雑さに気付かされ、大きなきっかけをくれた本。“自分を好きになる”ためのお金も時間もかかる美容や、“自分磨き”のための過酷なダイエットも、自ら行う性的客体化も。エンパワメントという新たなパッケージングで広く受け入れられているけれど、実際にこのようなジェンダーに対する期待や区別などがいかに幼い頃から女性に悪影響を与えているか、研究結果などを交えて明瞭に分析、解説する。著者のスタンスには賛否両論あるが、現代ポップカルチャーをフェミニズムの視点から分析し、「未来の女性」の身体の権利について考えるきっかけになる。

松岡宗嗣さん推薦 【自分のアイデンティティや社会との向き合い方に気づきを得る本】

『HEARTSTOPPER ハートストッパー1』アリス・オズマン(著)牧野琴子(訳)トゥーヴァージンズ

『ハートストッパー 1』アリス・オズマン(著)牧野琴子(訳)

推薦者:松岡宗嗣さん

イギリスの男子校に通うチャーリーとニックの恋を中心に、多様なジェンダーやセクシュアリティを生きる高校生の日常を描いたコミック。甘酸っぱい友情や恋愛模様にほのぼのとしつつ、その背景にあるセクシュアリティといじめ、カミングアウトの葛藤、身体のコンプレックス、メンタルヘルス不調や摂食障害など、絡み合うさまざまな要素が丁寧に描かれている。特に自身のアイデンティティ・身体に対して悩みや違和感を持つ若い世代の人たちに読んでほしい物語。愛だけで解決したり治したりできるわけではないこと、パートナーにできることもあれば外部に頼るべきときもあることなど、寄り添い方・ケアのあり方や距離感についても考えさせられる。

『〈トラブル〉としてのフェミニズム:-「とり乱させない抑圧」に抗して-』藤高和輝(著)青土社

『〈トラブル〉としてのフェミニズム: 「とり乱させない抑圧」に抗して』藤高和輝

推薦者:松岡宗嗣さん

「フェミニズムはトラブルである」 という言葉から始まる本書は、「取り乱させない抑圧」が溢れる社会のなかで、いかにフェミニズムが<トラブル>を引き起こしてきた・いるか、それが社会を変革してきたかを理論や実践の面から語る1冊。難しい部分もあるが、特に私は第三章で著者の藤高さん自身が、男性として性別を割り当てられつつ、男性学の視点よりもフェミニズムに勇気づけられたという経験に大きな共感や気づきがあった。社会と自分の身体やアイデンティティとの間に生じる<トラブル>といかに向き合い、縦横に繋がっていけるか。フェミニズムの理論を土台に<トラブル>をどう生き抜くかのヒントを伝えてくれる本。

長尾悠美さん推薦 【身体のことを家族で正しく学ぶきっかけとなる本】

『男の子のからだえほん』『女の子のからだえほん』マティルド・ボディ(作・絵)ティフェーヌ・ディユームガール(作)艮 香織(監修)河野 彩(訳)パイ インターナショナル

『男の子のからだえほん』『女の子のからだえほん』マティルド・ボディ、ティフェーヌ・ディユームガール

推薦者:長尾悠美さん

2022年から2023年に発刊された、フランス発の性教育の絵本。ユネスコ認定された国際基準の性教育絵本は大人が読んでも非常に学びが多い。可愛らしく華美すぎず、多様な身体が描かれており、身体の構造や思春期の発達、性的同意、性的指向までタブーなく自然な表現で語りかけてくれる。私は息子への性教育として『男の子のからだえほん』『女の子のからだえほん』の両方を購入。ジェンダー先進国における学びの多い性教育の絵本は、自分や家族にはもちろん、出産祝いなどでも役立ちそう。

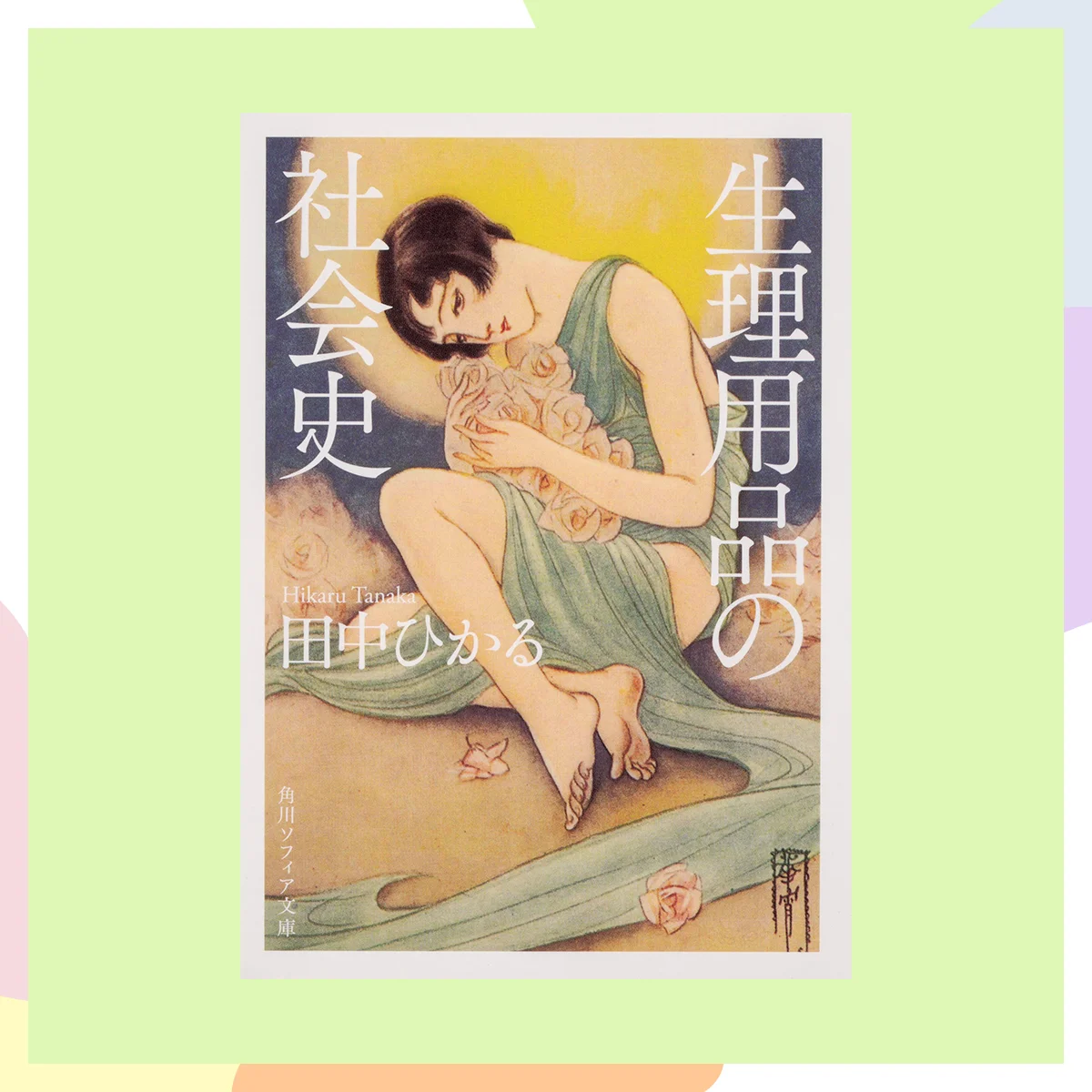

『生理用品の社会史』田中ひかる(著)KADOKAWA

『生理用品の社会史』田中ひかる

推薦者:長尾悠美さん

「生理用品の発展なくして、女性の社会進出は語れない」と本文にある通り、太古から現代までの月経に関する経血処置について歴史とともに詳しく書かれている。日本に使い捨て生理用品が登場するのは1961年、女性社長によるアンネナプキンからだったが、アメリカでは1920年にはすでに登場しており、生理用品に関してだけでも日本は40年も遅れをとっている。世界的にも月経は穢れとして隠されてきた歴史があるが、月経なくして子孫はつなげない。社会的な月経の扱われ方や、使い捨てナプキンが抱える社会課題についても考えていきたいと気付きの多い1冊。