Mabel Poblet(マベル・ポブレット)さん All photos courtesy of Alejandro Gonzales 海とは何かを隔てるものであると同時に、結びつけるものでもある

キューバ出身の彼女のクリエーションにおいて重要なテーマの一つになっているのが、海。島国のキューバでは、海はとても親しみのある存在。同時に、現代のキューバ社会において身近な社会現象である移民を運んでくるのもまた、海だ。

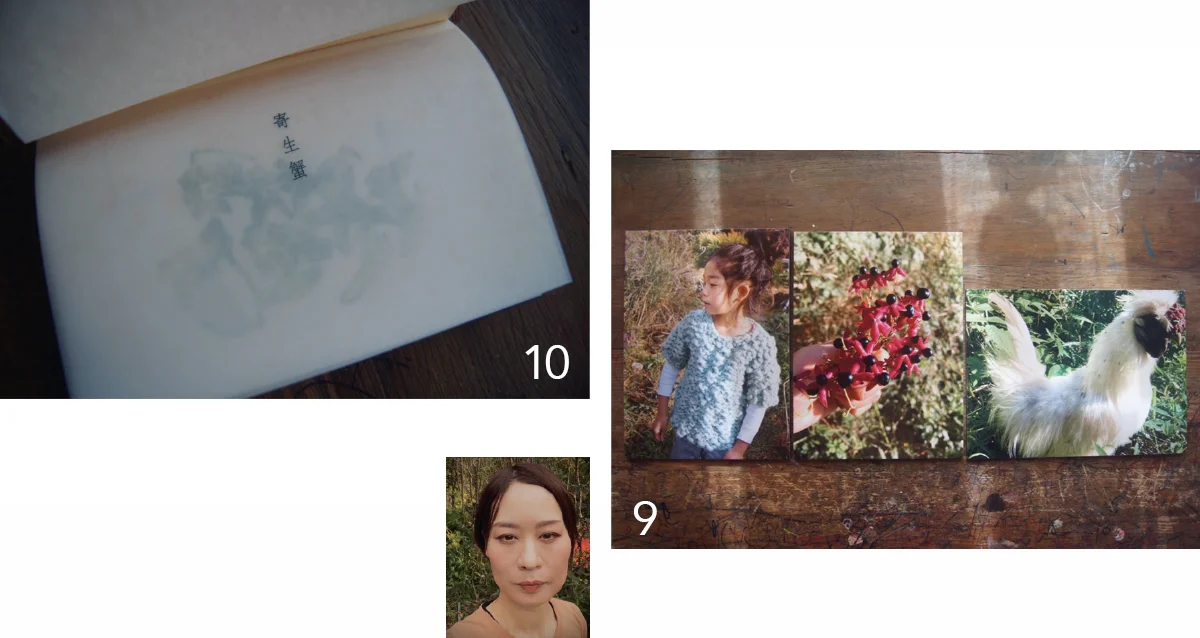

彼女の作品では、カストロ政権下で育った若い世代のアイデンティティとは何かを問い、キューバ社会の現在の姿が水や海に投影されてもいるのだ。たとえば「My Autumn」というシリーズ作品は、写真を使ったピラミッド型の折り紙の集合体で構成されている。いくつもの折り紙の先端は天に向かおうとする人間の意思のようにも見え、いつでも潰れたり変形したりしてしまう儚さも感じさせる。モザイクのようで、イメージはどこか曖昧だ。いつかの海の記憶を呼び覚ますようでもあり、ここには存在しないどこかの美しい情景にも見えてくるだろう。

「海は地球のバランスを保つうえで極めて重要です。そのような関心から現在、地元の人々の協力を得て沿岸に放置された廃棄物を回収する社会的活動をしています。回収した廃棄物を使った新たなクリエーションに取り組もうと考えています。今後も持続可能なアートを提案していきたいです」

(上右)《PRAYERS 3》2022年、(上左)《WANDERING》2022年。2点とも「My Autumn」シリーズより。同シリーズでは存在の儚さと、成長を続ける人間の"無限の道"について考察。無数のピラミッド型の折り紙で構成し、無限という概念を強調する。シリーズ作品にすることで、連鎖や螺旋といったかたちに見える人生を再現している。

Mabel Poblet 1986年キューバ生まれ。写真、ミクストメディア、パフォーマンスなど多彩な手法で創作し、注目が集まる。日本初の個展『WHERE OCEANS MEET』がシャネル・ネクサス・ホールにて4月2日まで開催。その後、4月15日〜5月14日開催の『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭2023』に巡回。

藤元 明さん カラフルなプラスチックの集積に終わりのない問いがにじむ

SDGsという言葉が熱心に謳われるようになる以前から、環境や社会問題をテーマに制作を続けてきた藤元明さん。表現手法にとらわれることなく企業や自治体、地域住民の人々と協働し、実験的にさまざまなプロジェクトを発信している。そのうちの一つが、海洋プラスチックごみの現在地を問う作品。日本各地の海を訪れ制作を行なっており、取材直前も和歌山県白浜町に滞在していた。

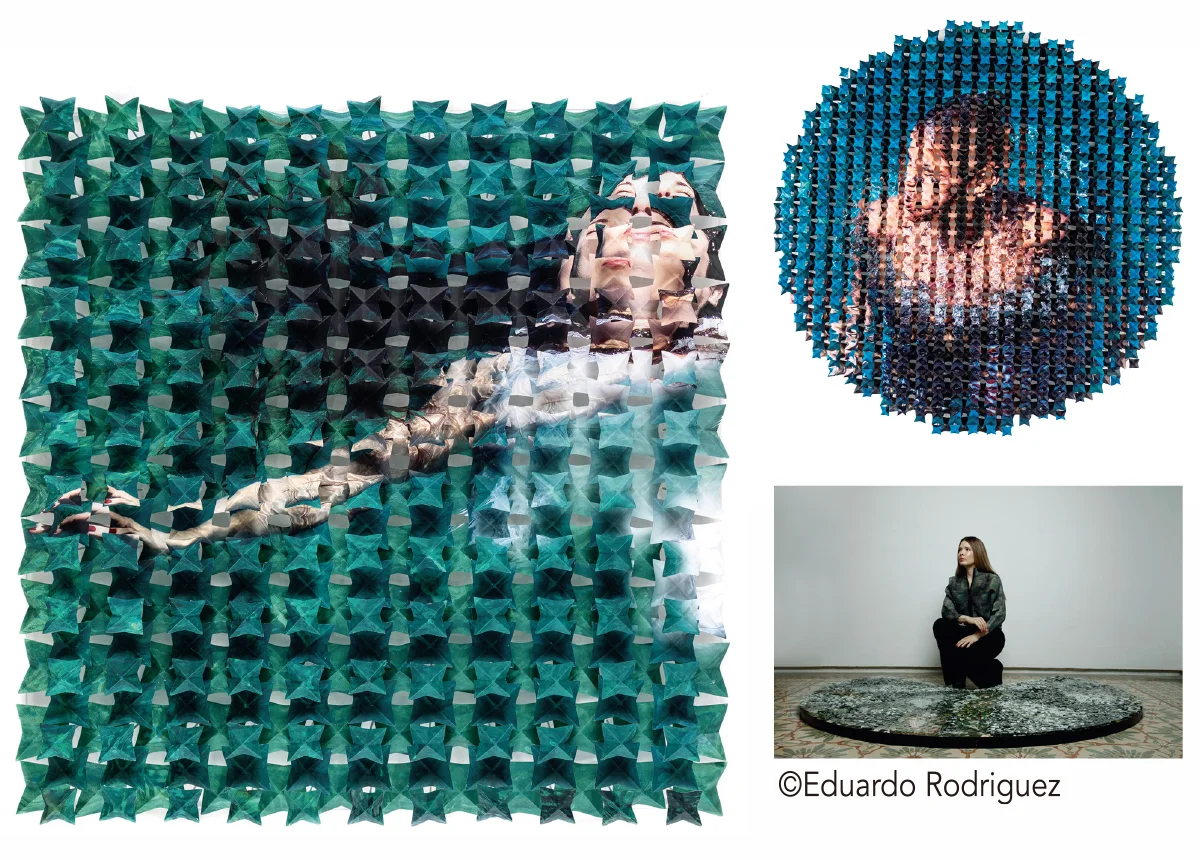

「美しいビーチとして有名な観光スポットを少し離れると、アクセスも難しいほど未整備な海岸地帯が存在しているものです。そこには、世界中から流れ着く漁網や容器などさまざまなプラスチックごみが、処理されることもなく、集積されたままの状態になっています」と、藤元さん。岩場に運び込んだいくつもの大きな鉄板を熱し、回収した海ごみ(プラスチック)を"お好み焼き"のように平たく溶かして固めていく。完成した巨大な作品は、鮮やかでカラフルな色が、どこかおもちゃのようで見ていて楽しい。一方で、どこか怖さや皮肉もにじみ出るようだ。

目下、塔のような高いオブジェにすることを構想中。「バベル」と名付けられたその塔が、どこかの海辺に出現する日もそう遠くないかもしれない。「旧約聖書に登場する"バベルの塔"は、富を集め天に到達しようとしたことで神の怒りを買い、しっぺ返しをくらいます。ですが『海のバベル』は、権力や人の意思に関係なく延々と集まる海ごみを、縦に積み上げていくアートプロジェクト。神の怒りは買わないので、どこまでも伸びていく塔を想像してもらいたい」。海にあふれ出した陸の問題を、海と陸の境目で可視化していく。

(左)《Last Hope #51》2022年、(右上)《Last Hope #53》2022年、(右下)《Last Hope Sun #35》2021年。海岸で回収したプラスチックごみに220℃ほどの熱を加えて平たく固めた作品は、漁網、ビーチサンダル、容器、バケツなど色とりどりの物体が溶け合い、まるでコラージュのように見える。作品は高さも幅も1メートルを超えるものが多く迫力がある。あえて"最後の希望"という意味を込めた「Last Hope」というシリーズのタイトルにも、藤元さんのユーモアが光る

Akira Fujimoto

本多沙映さん 身のまわりにあるものに目を留めて、観察することで新しい発見がある

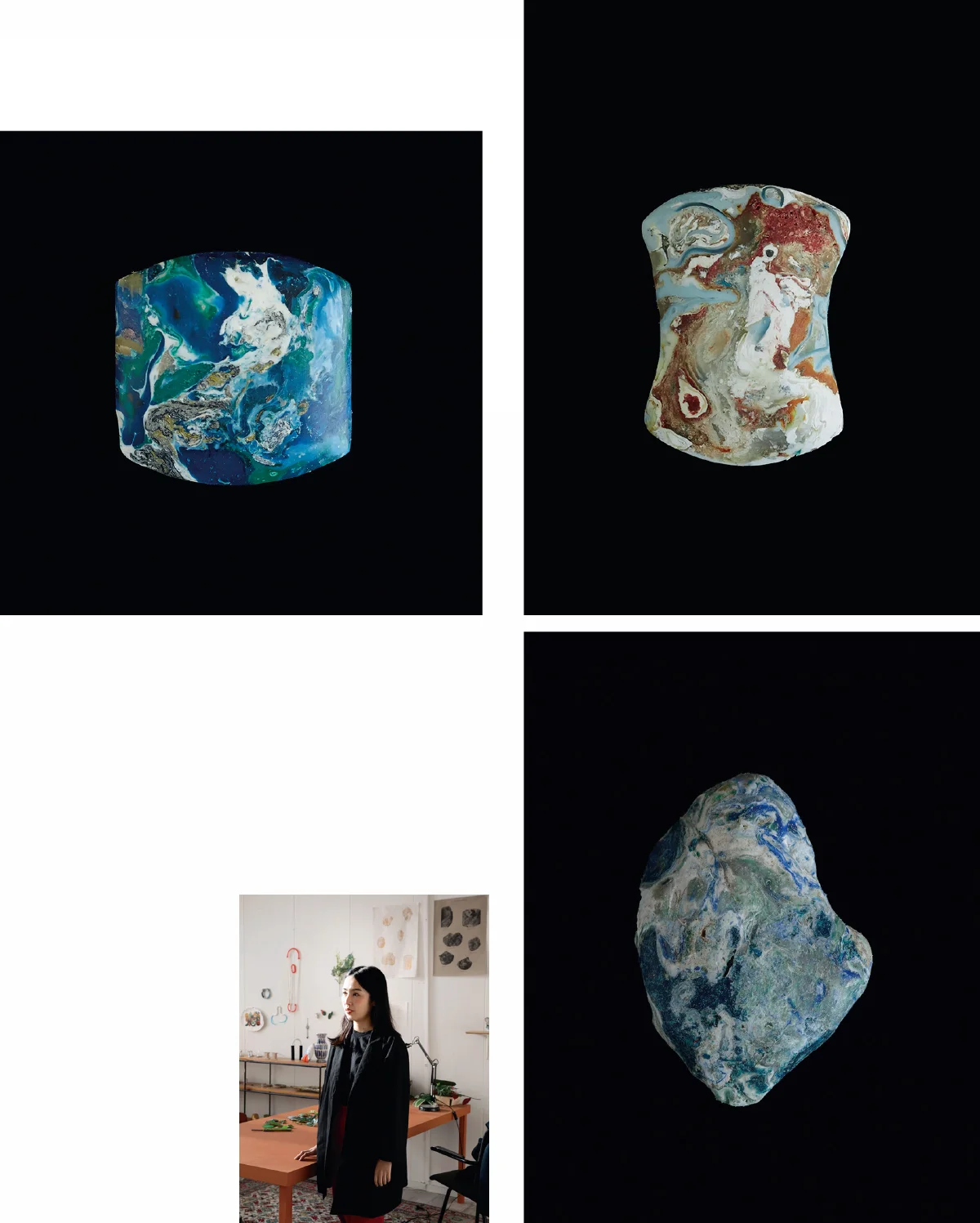

宝石かと見紛う美しい表情を持った石たちはどれも、ごみを溶かし合わせて磨くことで生まれたものだということに驚く。本多沙映さんが2016年から制作を続けるシリーズ「Everybody Needs a Rock」だ。

きっかけは、プラスチックを含む石がハワイのカミロビーチで発見されたという記事を読んだことだった。「このニュースから環境問題について考えることもあったけれど、ちょうどそのときオランダでジュエリーの勉強をしていたこともあって、この石の未来に強く興味が湧きました。遠い将来、この石が掘り返されて、ルビーやダイヤモンドのように大切に扱われるのかもしれない」。ある日浮かんだ、そんな想像から制作をスタートした。

また、シリーズ名は、1974年にアメリカの作家バード・ベイラーが著した同タイトルの絵本へのオマージュとも言える(邦題は『すべてのひとに石がひつよう』)。「この絵本は、"私・詩的"な散文で、特別な石を見つけるためのルールを提案してくれます。それは感覚的で、法則というよりもむしろ、物を観察するという状態へ導くある種の道具のように思います」と、本多さん。

決して環境活動家として制作をしているわけではない。クリエーションを通して日常を新しい角度で見るきっかけを提案できたら、と考えている。「日常で見過ごしていることや、どんなものにもセンスオブワンダーを探す観察眼が、人と物との関係性を豊かにし、速まりつつある物のライフサイクルや限りある資源のアンバランスで過剰な搾取にブレーキをかけていくと思います」

(上右)《STELLA》2017年、(上左)《SHIROUSAGI》2016年、(下右)《SILVER SPOON》2018年。すべて「Everybody Needs a Rock」シリーズより。それぞれの石には、ビニール袋、ボトルキャップ、化粧品ボトルなどの"主成分"を記した説明書きが伴う。また、「カウチに寝転ぶ金髪の女の子」や「机の上のレシートの山」など、本多さんが実際にごみを回収した場所で見た光景の描写も詩的な言葉で付されている

Sae Honda 1987年生まれ。武蔵野美術大学卒業後、オランダのヘリット・リートフェルト・アカデミージュエリー学科で学ぶ。2021年から日本を拠点に、デザイナー、ジュエリーアーティストとしても活躍。作品集に『Anthropophyta 人工植物門』『EVERYBODY NEEDS A ROCK』(ともにtorch press刊)。 www.saehonda.com

Mandy Barkerさん 世界の海のプラスチック汚染を美しいイメージで伝える

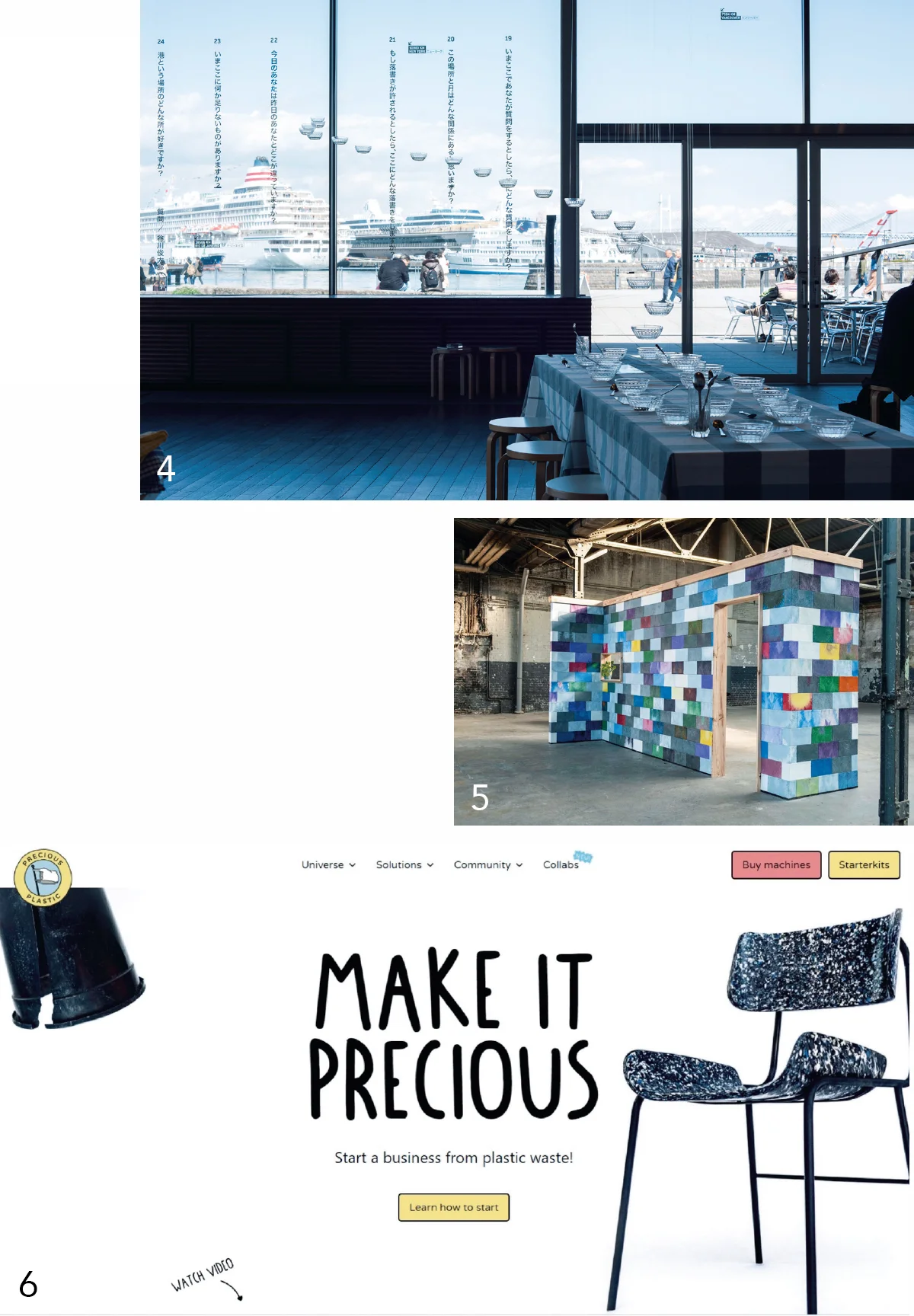

イギリスのヨークシャー地方にある港町で育ったマンディ・バーカーさん。子どもの頃から、海岸を歩いて石や流木などを拾い集めるのが大好きだった。「そのうちに、アザラシや珍しい鳥が生息する地元の自然保護区の海岸に、人工的なごみ、特にプラスチックが流れ込んでいることに気づいたんです」と話す。自身の体験と「この問題を何とかしたい」という強い思いが制作の動機になっている。もともと趣味だった写真を大学院で学び、改めて写真がいかに強力なコミュニケーション手段であるかを知ったという。「プラスチックの過剰消費や有害さを伝えるための情報提供、意識の向上、教育現場でも大きな役割を果たします」

彼女の制作において最も重要なのは、リサーチだ。南太平洋に浮かぶヘンダーソン島をはじめ、オーストラリア領のロード・ハウ島(ともに世界遺産に登録)などでの調査チームに同行し、東日本大震災後には日本を訪れたこともある。常に科学者と協働し、最新の研究や調査を"表現"する。とりわけ、アクセス不可能だといわれる珊瑚礁が広がるヘンダーソン島での体験は、思い出深い。「腰の高さまである海の中を進んだり、珊瑚の崖を登ったり。自分の限界に挑戦する素晴らしさを経験できました」

バーカーさんの作品を見ると、まず、ビジュアルの美しさに引き込まれる。そして、写っているものがすべて海洋ごみであることに気づくとき、愕然とさせられる。「視覚的に魅力的なものを作り、見る人をイメージに引きつけ、そして、表現されている事実でショックを与えること。それがアートの大きな力だと思います」

(上右)《Barcode – 047665 950418(Britain)》太陽に晒され白くなったオレンジ色のプラスチック製ロープ。ヘンダーソン島に打ち上げられた多数の海洋プラスチックを写した「SHELF-LIFE」シリーズの中の一作 (上左)《WHERE... Am I Going?(部分)》世界中のビーチで拾い集めた風船を撮影して制作された。上空に放たれた風船のほとんどは、最終的に海へ落下するという。Photograph © Mandy Barker

Mandy Barker 海洋プラスチックごみをテーマに作品を制作。科学者と協力しながら海のプラスチック汚染に対する意識を高めることを目指す。ニューヨーク近代美術館(MoMA)やヴィクトリア&アルバート博物館など世界中で展示を行う。2018年ナショナルジオグラフィック協会研究・探検助成金受給。 www.mandy-barker.com