体の声を聞けば心身はもっと自由になる

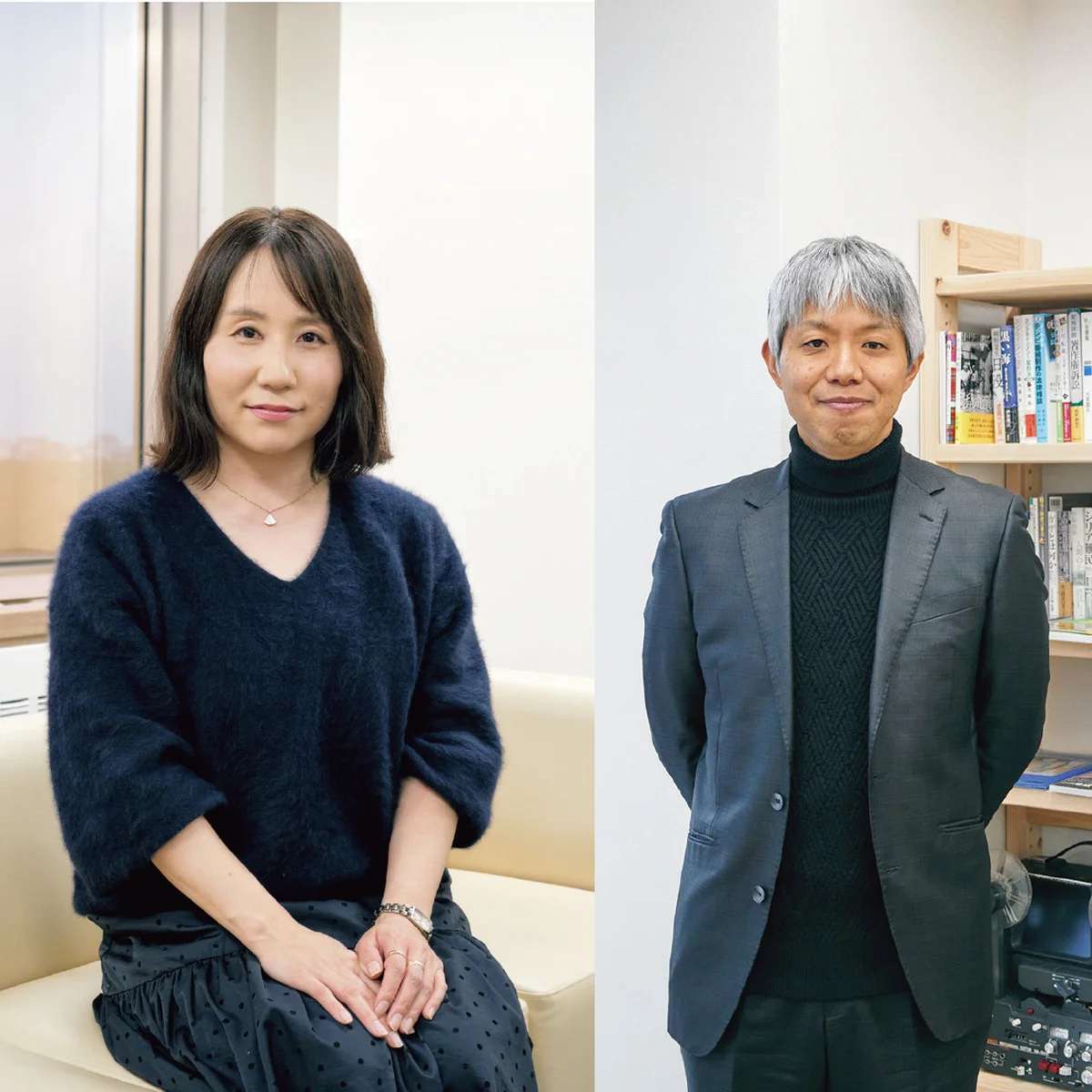

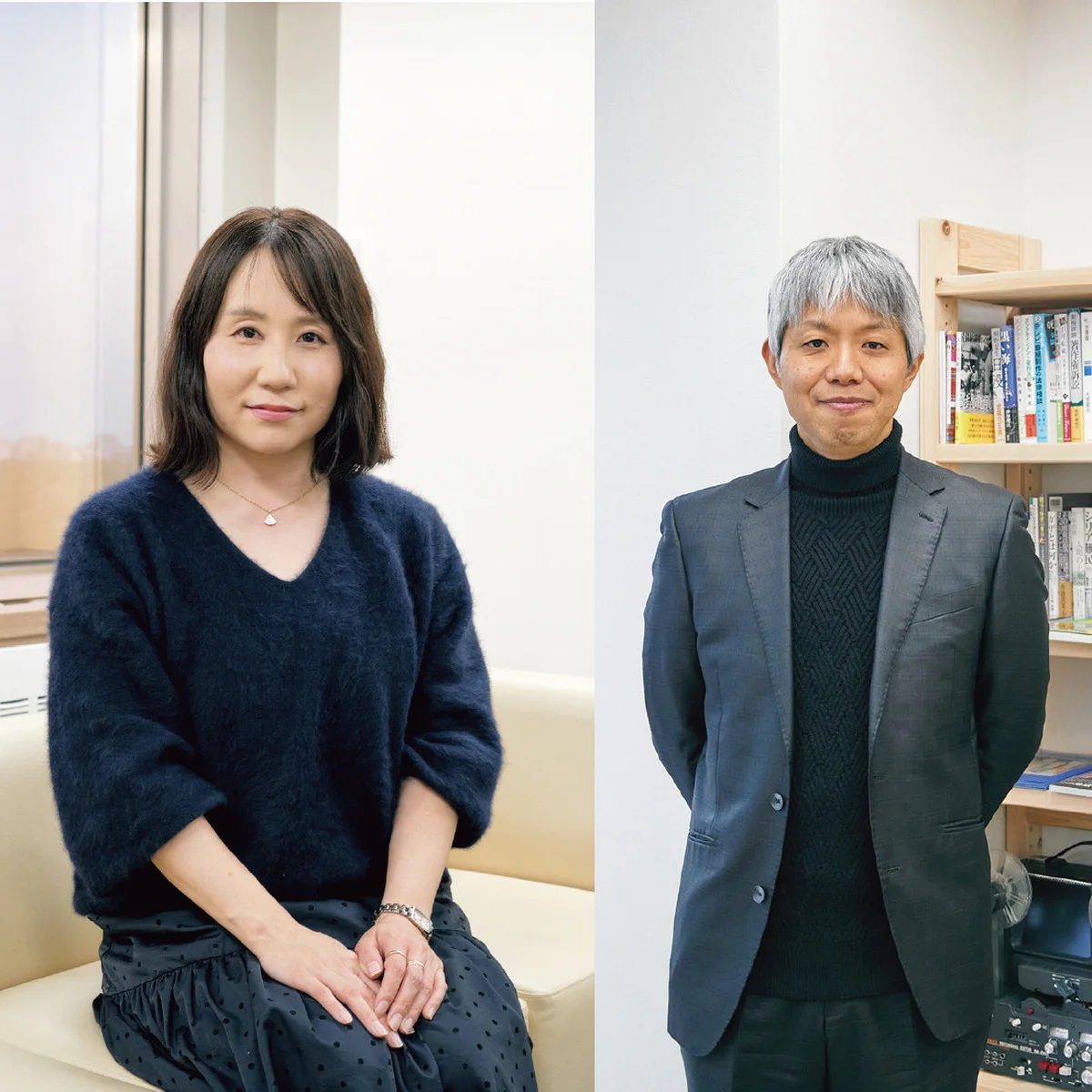

乳がんになった体験をつづったノンフィクション『くもをさがす』が話題となった作家・西加奈子さん。障害を通して人間の体の在り方を研究する美学者・伊藤亜紗さん。同世代の二人が考える生きづらさの正体とは

1977年、イラン・テヘラン生まれ。エジプト、大阪で育つ。2015年、『サラバ!』で直木賞を受賞。2019年12月から2年間、語学留学のため家族でカナダ・バンクーバーに転居。著書に『さくら』『夜が明ける』『くもをさがす』など。

1979年、東京都生まれ。2020年2月より東京工業大学科学技術創成研究院 「未来の人類研究センター」センター長。専門は美学、現代アート。著書に『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』『どもる体』『記憶する体』など。

乳がんになって、初めて体の声に耳を傾けるようになった

伊藤 西さんの新刊小説『わたしに会いたい』、拝読しました。前作の『くもをさがす』は、西さんがカナダに留学中に乳がんになった体験が綴られたノンフィクションですが、今回の短編集も女性と体がテーマですね。とても興味深く拝読しました。

西 ありがとうございます。私の中のあるあるなんですけれど、短編になると、テーマがほぼ女性の体のこと、自分の手で触れられることについて書くことが多いんです。特にこの短編集は、執筆中に自分が乳がんになり、体のことをめちゃくちゃ考える機会があったということが、全面に出た感じです。

伊藤 長編と短編とでは、書くときのモードが全然違うということですね。

西 よく言うのは、長編は主人公との距離感が必要になるとか、短編は、自分と近くても走りきれるだろうみたいな感覚があると。でも実際のところはわからないんですけど。

伊藤 ニ作に共通して感じたのは、西さんと病気との距離感です。一般的には、病は闘うべき〝敵〟というメタファーで語られるものなので守るべきものの外側に置くという発想になります。でも、西さんはそうはならなかった。本の中にも「闘病という言い方はしたくない」と書いていらっしゃいます。

西 そうですね。私の場合、経験はつらかったのですが、乳がんそのものに対しては愛おしさがあったんです。さわるとゴリッとしていて、明らかにそこに存在している。そうすると「よう、こんな固なって」「健気やな」と愛情が湧いてきて。伊藤さんの著書で、障がいのある方々にインタビューした『記憶する体』に、幻肢の話がいくつか出てきますよね。失った手足があるかのように感じることで、痛みがあったり、幻肢の大きさがまちまちだったり、その症状もさまざまで驚かされたんですけれど、その中に病気で切断した右腕に意志を認めている方がいましたよね。

伊藤 倉澤奈津子さんですね。彼女は幻肢痛の表現が独特で、「腫れようとしている」「腫れたい」などと擬人化して、痛みを幻視の主張として受け取っていましたね。

西 そう、その感じがすごくよくわかりました。私もよく風呂で患部をなでながら話しかけてたんです。「教えてくれてありがとう」「でも、ごめん。一緒にはいられへんねん」って。スピリチュアルになるギリギリのところで、文字にするとちょっと怖いんですけれど(笑)、約8カ月の治療期間、人生で一番自分の体を慈しみました。本当はもっと前からそうしていればよかったんです。でも、作家になってから、体ではなくて、頭脳が自分を支配している感覚が強かったので、よく熱を出してぶっ倒れたりしてたのに、体のことは全然考えてなかった。病気になって体の声にやっと耳を傾けるようになりました。

読者からのお悩み相談 "私が感じる体の生きづらさに助言をください!"

Q. 毎月の生理や天候の変化による片頭痛など、自分のコントロール外のところで体に不調が起きるのが腹立たしい。上手くつき合っていくしかないとは思いますが、どう対処したらいいでしょうか。

A. 体調が悪いときに休めない社会が問題。時間の捉え方を変えて余裕を持つ

西「この人は責任感の強い方なんでしょうね。でも、本当はしんどいと思ったら、横になって、そのしんどさを解体していく時間が必要なんだと思います。私が病気になったときは、仕事をしなくてもよかったし、周囲の人が助けてくれて、病に集中できた。それはすごくラッキーでした。彼女は『なんで言うこと聞けへんの』って、自分の体に苛立っているけれど、悪いのは体ではなくつらいときに休めないシステムなんだと思います」

伊藤「レビー小体型認知症の方の話ですが、病気になる前は、『何日までにこれをやらなくちゃいけないから、今日はこれをやっておこう』と引き算の時間を常に生きていたと。それが病気になったら、『今日できることをやって、次はまたできるときに少しやって』と足し算になったそうです。相談者の方も時間に追われて余裕がなくなっていると思います。足し算で考えられるようになるとラクになるかもしれないですね」

Q.私は自分の体の見た目に納得がいったことがなく、自信を抱けません。自分で自分を受け入れてあげるにはどうしたらいいでしょう。マインドの切り替え方を教えてほしいです。

A.自分では気づかなかった美しさを他者が見出してくれることも

伊藤 「人の受け取る力をもっと信じていいんじゃないでしょうか。たとえば私が本を書いたとき、予想通りの反応もあれば、すごく意外な反応もあって、『あ、この本には、そんな可能性もあったんだ。それは気づかなかった』と感じることがあるんです。本人が考えていることを超えたポテンシャルを引き出してくれる人が必ずいるんですね。

見た目に関しても同様で、美しいという規範が社会にあったとしても、たぶんそれ以外のところをみんなこっそり見ているんですよ。そして本人が頑張ってプロデュースしているものじゃないところに意外な魅力を発見してくれたりします。ある意味、誤解も含まれているんだけれど、その人の人生とか経験とか好みによって、『なんでそこ?』っていうところにフォーカスして、自分では気づかなかった美しさを見つけ出してくれる人がいるんですね。この相談者の方は、社会的な認識に縛られているようですけれど、世間には多様な考えを持った人がいる。いろんな人の受け止める力を信じれば、案外ラクになれるかもしれません」

Q.最近、世間でも周囲の同世代の女性たちの間でも卵子凍結が話題です。ハードルが下がるにつれて、卵子凍結を考える人が増えそうですし、自分も「したほうがいいのかな?」という気になってきました。タイムリミットを気にしなくていいことや、産む産まないの選択が自由になることは、女性にとって大きなプラスですが、一方で、「卵子凍結しておくのがスタンダード」みたいな流れになるのは怖いな、とも感じています。

A.自分の本心に従った上で技術を利用する。やらなくては、という強迫観念にとらわれないように

西「私は体外受精も顕微授精も何回もやりましたが、一番しんどかったのは、終わりがなかったことです。まだいける、あの人は50歳で産んでんぞ! みたいなのが、すごくしんどかった。技術って素晴らしいし、私たちをハッピーにもしてくれるけれど、その反面、不自由にもさせる。可能ならやらなければならないという強迫観念にかられる場合がありますよね。

この先、自分の人生がどうなるかわからないとき、卵子凍結という選択肢を増やしたい気持ちはよくわかります。でも、そもそも自分は本当に子どもが欲しいのか――というところを抜きにして語られていいのだろうかと思ったり。難しい問題だけど、技術を利用する前に、より自分と深く向き合うことが必要かもしれないですね」

Q.「可愛く見られたい」「男の子にモテたい」と人の目を気にして振る舞うのは、かっこ悪いとわかっているのですが、気がつくと「愛される女の子」を演じています。そんな自分が好きになれません。

A.主体性を持ってやっているのであればアリ。欲張って可愛いもかっこいいも持っている人に

西 「『可愛く見せなあかん』と思わされていたらダメだけど、『可愛く見せたい』と主体性があるなら、問題ないのでは? 私もいつも同じ自分ではないですし。要は、そこに選択肢があるか。自分でそれをチョイスできているかではないでしょうか」

伊藤「野球が好きで横浜DeNAベイスターズファンなんですけれど、試合のイニング中にチームのチアガールとお客さん代表がリレー対決をするイベントがあるんです。これが女性たちがめっちゃ早くて、ぶっちぎりで勝つ(笑)。ミニスカートで、お客さんに笑顔を振りまく存在でありながら、容赦なく勝ちに行くのが気持ちよくて。愛されるとかっこよさは共存できると思いますよ」