女性が身ひとつで海に潜る海女漁。歴史上、日本各地と韓国独自の文化だということを、知っていた? 海女さんの生活には、自然とともに生きる知恵があった

女性が身ひとつで海に潜る海女漁。歴史上、日本各地と韓国独自の文化だということを、知っていた? 海女さんの生活には、自然とともに生きる知恵があった

海女漁を追いかけて

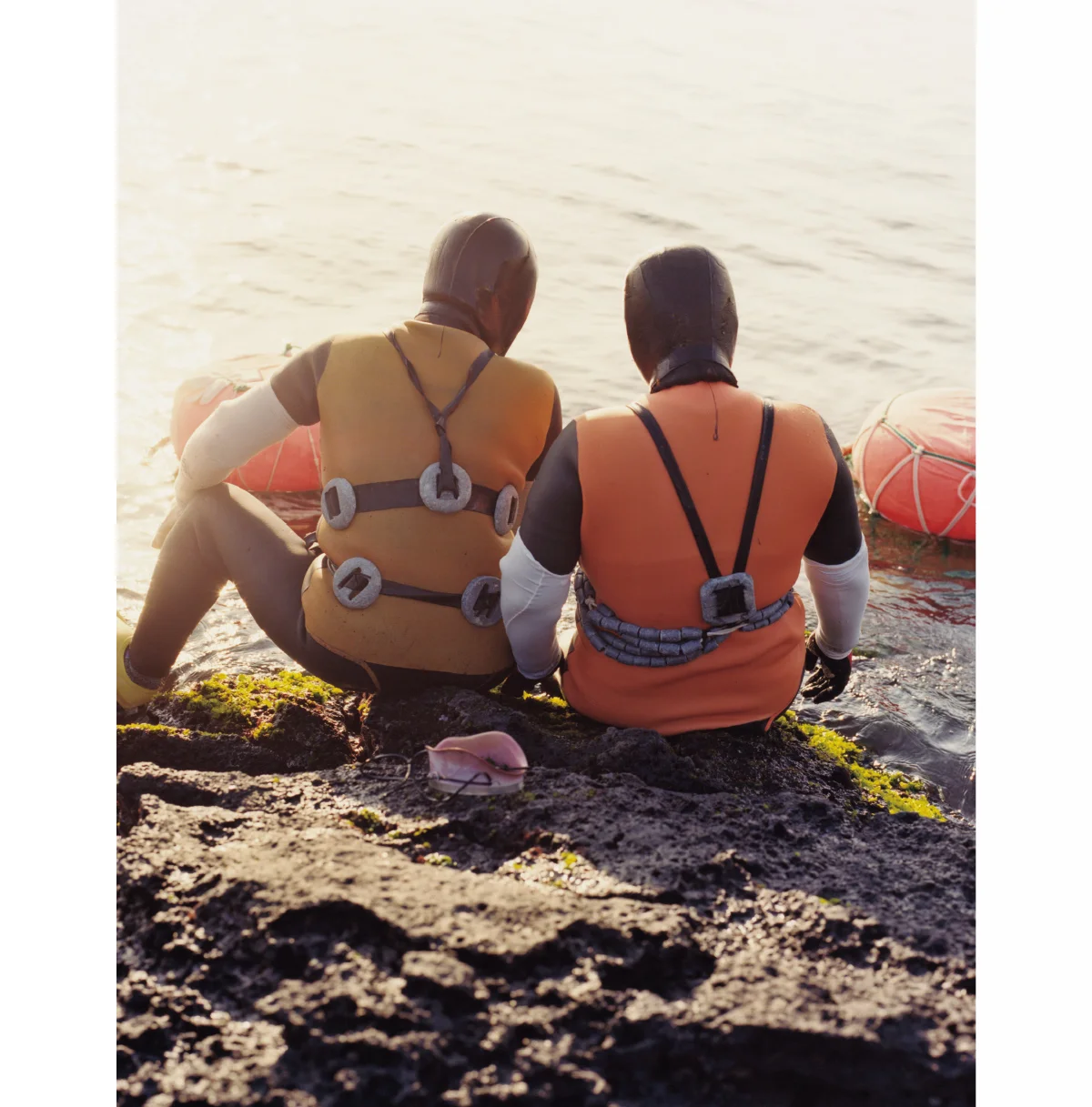

日本有数の規模を誇る、三重県鳥羽市相差(おうさつ)町の海女漁。7月のある日、漁の様子を見せてもらった

鳥羽市相差町、ふたりの海女の声を聞く

現在、後継者不足と環境問題に直面している海女文化。40代と70代、海女として働くふたりの女性に話を聞いた

なかた あやみ●海女歴は7年。相差町出身で、就職等で県外に出たのち、地元に戻って海女に。5人の子どもをもつ母でもある。海の素材を使ったアクセサリーの製作・販売や、海外ゲスト向けの体験教室も開催している。

まつい すみこ●77歳。20歳で海女になり、今も精力的に海に潜る。夫の操縦する船に乗り、沖合に出て、ローラーなどを使わず自力で海面まで上がり漁をする。企業CMで海女役の演技指導をした経験も!

海女文化が教えてくれた、自然とともに生きるための知恵

今回の取材では、鳥羽市相差町で生まれ育ったふたりの海女に密着し、話を聞いた。松井澄子さんは、今年でキャリア57年のベテラン海女だ。

「この辺では、昔はどの家でも海女の仕事をしておったんよ。うちも、何代も続けて海女さんやった。だから私も気づいたら自然となっていたようなものやね。小さい頃から、海に潜って海底の砂をつかんで上がってくる競争をしたりと、遊びがそのまま海女になる練習になっておったんよ」(澄子さん)

もうひとり、現在40代の中田文美さんは、就職等を経て地元に戻り、結婚して今は5人の子どもがいる。海女を始めたのは、4人目の子どもを産んでから。数少ない若い世代として活躍中だが、「海女になりたいと思ったことは一度もなかった」と笑う。

「だって私、泳げないんです(笑)。ウェットスーツと足ヒレがあるから、潜ることはできるようになったけど、今もあまり泳げないんじゃないかな。海女を始めたきっかけは、周囲の人がお膳立てしてくれたこと。『せっかくこの町におるんだから、あんたもやってみんか』って、ウェットスーツをくれた海女さんがおって。そのうち道具も揃ってきたし、『せっかくだからやってみようかな』と軽い気持ちで始めました」(文美さん)

望んでなったというよりは、気づけば海女になっていたと話すふたり。そのくらい相差の町では、人々の暮らしと海女漁が強く結びついている。それもあって、海女たちはみんなこの仕事を愛し、誇りを持って潜っているのが感じられる。澄子さんは、長いキャリアの中で海女を辞めたくなったことは一度もないと言う。

「海女さんほど自由な仕事はないからね。漁がなくても、毎日海に行って潜りたいくらい。健康にもええしな」(澄子さん)

文美さんは、海が最大の癒やしだと話す。

「潜っとるときは、海の中が自分だけのプライベート空間になる。思ったほど採れへん日はショックやけど、海に入ること自体がストレス発散になりますね」(文美さん)

「磯焼け」で海から海藻が消える日

さらに、海の環境が変化して、漁獲量が減ってきていることを、ふたりははっきりと感じ取っている。

「てんぐさ(ところてんのもとになる海藻)がすっかりなくなったね。そもそも、海藻の種類が減った。海藻がなくなると、貝も魚も、伊勢海老もおらんなってくる。そうやってどんどん、北の地域から採れなくなっているみたい」(澄子さん)

「私は海女になってまだ7年やけど、2〜3年前から海藻が減ってきているのに気づいて。始めた頃はアラメをかき分けるようにして泳いでいた場所が、今は全然海藻がなくなって、スーッと通れるようになっているんです」(文美さん)

この、海藻が死滅する現象は「磯焼け」と呼ばれ、海流の変化や海水温の上昇、ウニなどによる食害が原因とされている。鳥羽・志摩両市を中心に2009年から行われている海女のフォーラム「全国海女サミット」でも、磯焼けの問題が大きく取り上げられている。文美さんは、昨年の海女サミットに参加した。

「そのときに、志摩市の越賀の海に潜らせてもらったんです。そうしたら、本当に海藻が全然なかった。相差からほど近いところがこんな状態になっているのを目の当たりにして、ショックでした」(文美さん)

磯焼けが進んでしまうと、そこから藻場を再生させるのは困難だ。文美さんには、まだ相差の海に海藻があるうちに、なんとか手を打ちたいという思いがある。

「先日、鳥羽にある水産研究所の先生を呼んで勉強会をしました。ほかの海女さんたちに声をかけて、『まずは知識を入れていこうや』って。『海藻、なくなってきたねえ』と話すだけで済ませていたら、いかんと思うから」(文美さん)

「誰かに頼ってやってもらうことじゃないからね。この海は、私らの職場やから。なんでも自分らで考えてせなあかん。難しいことやで。でも、できる範囲でやらなあかんよね」(澄子さん)

海女は持続可能ななりわいの形

「よく聞かれるんですよ、『なんで空気ボンベを背負わないの?』って。確かに空気ボンベがあれば、時間をかけてたっぷり漁ができる。でも、素潜りでできる範囲に限って漁をしているからこそ、海女文化がここまで続いているのだと思う。資源を守りながらやっていくことにこそ、意味があると思っています」と話す文美さん。自然と共生し、持続可能な形で生活していく知恵に満ちた海女の文化からは、今こそ学ぶことが多そうだ。

参考:『鳥羽・志摩の海女 素潜り漁の歴史と現在』塚本 明著(吉川弘文館/2,420円)、『海女のまち 相差』(鳥羽商工会議所/200円)

韓国・済州(チェジュ)島の海女(チャムス)を知る

2016年、ユネスコ無形文化遺産に登録された韓国・済州島の海女文化。その現状とこれからの課題を聞いた

安 美貞●1969年、韓国・済州に生まれる。漢陽大学文化人類学科博士課程修了。現在は国立韓国海洋大学国際海洋問題研究所・教養教育院教授。東アジアの海洋文化と移住者(在日、釜山の華僑など)や、日韓漁業文化の比較についての論文を多数発表。

日本と同様に、古代から女性による海女漁が行われていた韓国・済州島。韓国本土にも海女は存在するが、それは近代以降に済州島の海女が移住して広がったもの。済州島出身で、自身も海女として漁をした経験のある文化人類学者のアン・ミジョンさんに、済州島の海女文化の現状について聞いた。

かつて、鳥羽市で開催された「全国海女サミット」に参加し、市内で海女漁のリサーチをした経験もあるミジョンさん。日韓の海女文化の共通点として、「火を中心にして集まる女性の共同体文化」であることを指摘する。日本では、漁のあとに海女たちが小屋に集まり、たき火の周りで体を温めながらお弁当などを食べる習慣がある。同様に韓国でも、漁を終えた海女たちは火の周りに集まり、湯を全身にかけて暖をとるのだという。

「済州島には『ブルトク』という言葉があります。これは日本の釜のようなもので、このブルトクを中心にして、家族は生活を営みます。海女たちにはもちろんそれぞれの家族がありますが、漁をするときは海女同士で火を囲み、家族のように集まるわけです。もともと火は料理の象徴でもあり、女性と強く結びついたものでした。女性が中心の海女文化においても、火が重要なシンボルになっているのではないでしょうか」

一方で、日韓の海女文化には違いもある。日本では、夫婦で船に乗って、二人三脚で協力しあいながら漁をする「フナド」という形態があり、夫や兄弟など家庭内の男性が海女をサポートしていることが多い。しかし済州島では、漁に携わるのはあくまで女性のみ。

「済州島の海女たちは、漁に関しても生活面でも、連帯感がとても強い。また、沿岸の村には漁村契という漁業協同組合のような組織があり、そこでの海女会の発言力も非常に強いです。私がフィールドワークをした済州島内の村では、春には海神を祀る行事がありますが、これも海女たちが中心になって行います。漁以外の畑仕事なども女性たちが主導するのが一般的。済州島の海女たちは、仲間のことを『水の友達』という言い方で呼びます。一般の友達とは違う、強く連帯した関係なのです」