もっともよくないのは、「どうせ変わらない」というシニカルな態度。これではいい方向に向かわない

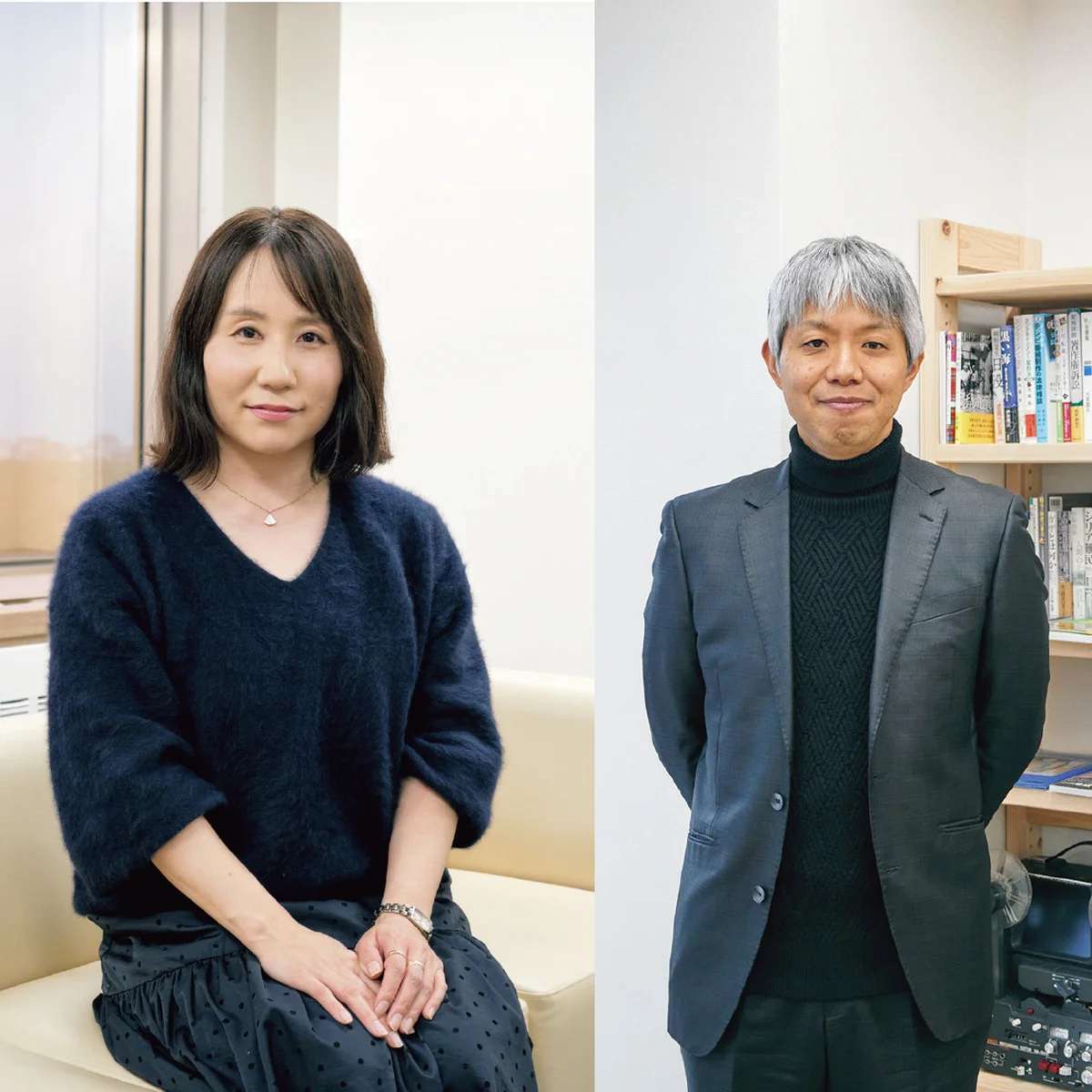

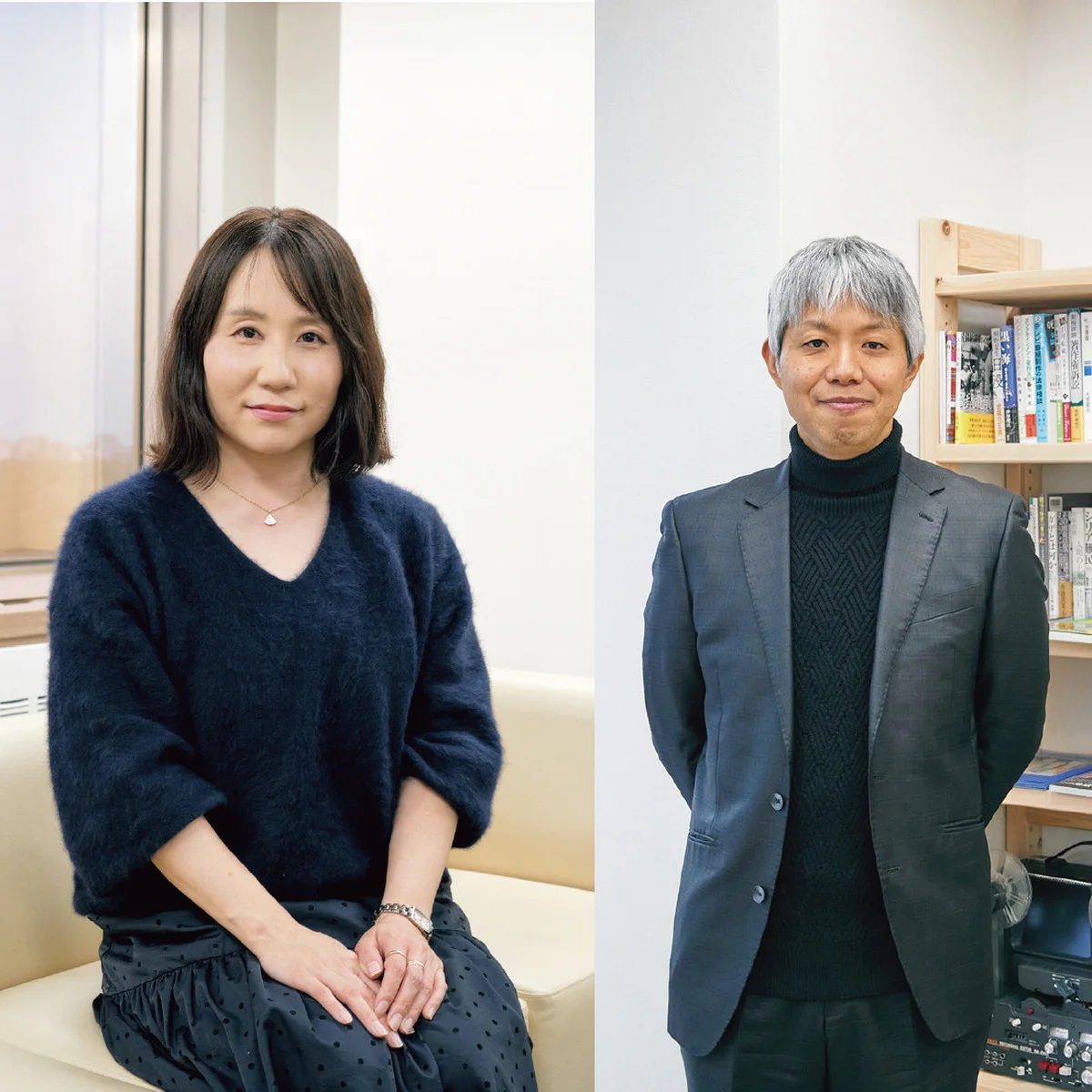

撮影/チョン・ヨンイル〈ハンギョレ21〉専任記者

撮影/チョン・ヨンイル〈ハンギョレ21〉専任記者

イ・ジュノが主演し、話題になったドラマ「ただ愛する仲」。デパートの倒壊事故で家族を失い、トラウマを抱えながらも必死に生きようとする青年を繊細に描いたユ・ボラさんの脚本は多くの共感を呼んだ。

「『ただ愛する仲』は、90年代に起きた三豊デパートの崩壊事故や、聖水大橋の崩落事故をモチーフにしたものです。当時、私は高校生でしたが、非常にショックを受けて、暗い気持ちになったことを覚えています。その後、2014年にセウォル号事件が起きました。これは高校生が修学旅行のために乗っていた大型船が沈没して、200人以上の生徒が亡くなるという事故で、社会的な問題にもなったのですが、このとき、かつて感じた絶望感がよみがえってきたんですね。というのも、韓国ではこのような事件が起きたとき、納得できる対応やちゃんとした責任の取り方がなされないんです。多くの場合、いつも被害者は置き去りで、苦しんでいる人たちがたくさんいる。それで脚本家として何かできることはないだろうかと考えるようになりました。

私ひとりの力は小さいものかもしれないですが、ドラマという形を通じて理解を広げたり、共感を得ることはできるかもしれない。そうして苦難に直面して疲弊している人に、少しでもやすらぎを届けることができたらと思ったんです。それでこのようなドラマを書くようになりました」

つねに「弱者の視点に立って考える」という姿勢は、ユさんの行動にも表れている。セウォル号事件のときにはボランティア活動を通じて、遺族の苦しみと直接向き合った。

「何か力になれることがあればと思ってボランティアに参加しました。遺族の方々の休憩所をソウルのパンアム広場に作ることになったので、その設営を手伝ったり、また遺族の方々の訴えを聞くお手伝いもしました。皆さん、悲しみに暮れていましたけれど、そういうときこそ、誰かが隣にいることがとても大事だと感じました」

このような経験が脚本に、強い説得力とリアリティをもたらしている。

「キャラクターの口を通じて私の話をするのではなくて、あくまでキャラクターがこの問題に直面したとき、どのように考えるかということを考えています。大事なのは、一人ひとりの人物を書くことだと思います」

悩んでいる人に言いたいのは、「ひとりではない」ということ

配信によって、韓国ドラマは今や世界中から注目されているが、エンタメ業界の働き方に変化はあったのだろうか。

「私がドラマ業界に入った10年くらい前は、台本と撮影が同時進行で、その日撮影したものを夜放送するという生放送のような時代でした(笑)。丸2日徹夜なんていうスタッフもたくさんいました。今は事前に制作するのが一般的ですし、法律も遵守されて、ちゃんと休みも取れる働きやすい環境になりました。それから日本ではテレビ局内で企画をして、それを脚本家にオーダーするというのが一般的と聞きますが、韓国では、最近は脚本家が企画を持ち込むというパターンが増えてきています。私も最近は先に脚本を書いて、それがある程度完成したら、その作品に合うプラットフォームを自分で探して企画を持ち込んだりします」

それだけ脚本家の作家性が尊重されているわけだが、そのぶん脚本家もつねに問題意識を持っていないと、中身の濃い作品は書けない。ユさんが今書いている作品も現代社会の問題に深く切り込んだものだとか。

「人口減少社会についての作品を書いています。日本も同じだと思いますが、韓国では少子化が大きな問題になっていて。これは暗い社会の裏側を描いたものになると思います」

現代は生きづらい時代だが、「つらい思いをしている人に言いたいのは、自分はひとりだと思わないでほしいということ」とユさん。

「助けを求めて手を伸ばしたら、手をつないでくれる人がいるかもしれない。それは友達とは限らず、もしかしたらまったく知らない人かもしれません。私はそういう小さい善意の力を信じたいと思っています。

もっともよくないのは、『この社会はどうせ変わらない』というシニカルな態度です。それこそ卑怯なものだし、冷笑的な態度では社会は絶対にいい方向に向かわない。私は小さいことにも憤りを感じてしまう平凡な人間ですが(笑)、小さい怒りであってもそれを解決するために何か行動を起こせば、社会はいい方向に変わると思っています」

そんなかすかな希望が、ユさんのドラマでも人々のよりどころになっている。今後は、日本との合作で作品を作る企画も進行中だ。

「私は昔から日本のドラマファンで、野島伸司さん、宮藤官九郎さん、坂元裕二さん作品を観て多くを学びました。日本でドラマを撮影したいという思いがずっとあったので楽しみです。日韓の交流を通じて、双方のドラマ業界が活性化することを願っています」