あらゆる人の社会生活に欠かせない「住」。私たちすべての人が不自由なく、ありのまま暮らせる住環境を考える

あらゆる人の社会生活に欠かせない「住」。私たちすべての人が不自由なく、ありのまま暮らせる住環境を考える

聴覚障がい者と健聴者のシェアハウス 「しゅわハウス」の取り組み

聴こえない人と聴こえる人が一緒に暮らす家。知らない世界と出会い、多様性を体験することで、自分自身の世界もひらかれていく

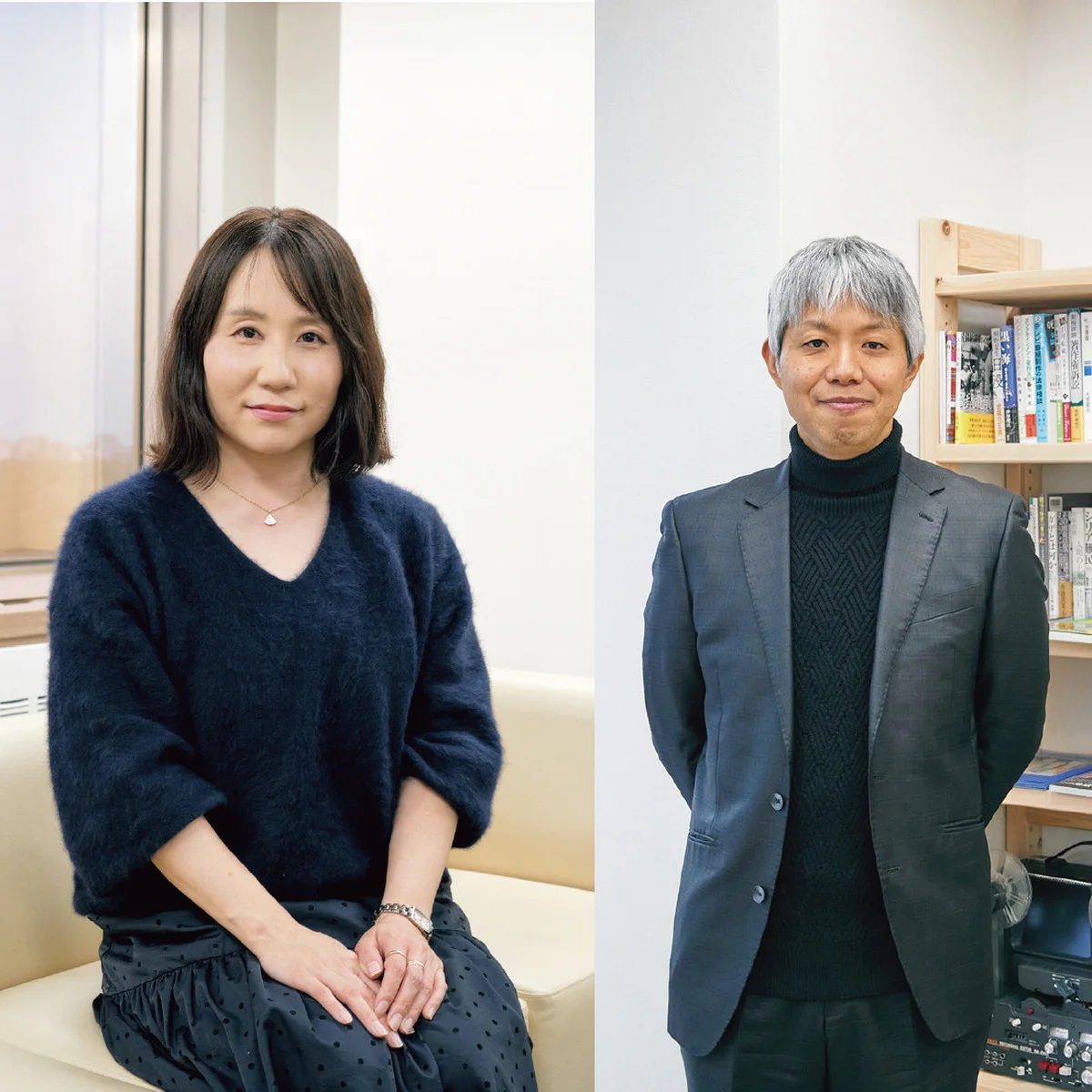

いざわ ひでお●「しゅわハウス」オーナー。不動産業と建築業に長年携わり、現在は山梨県に移住、果樹園経営を目指している。

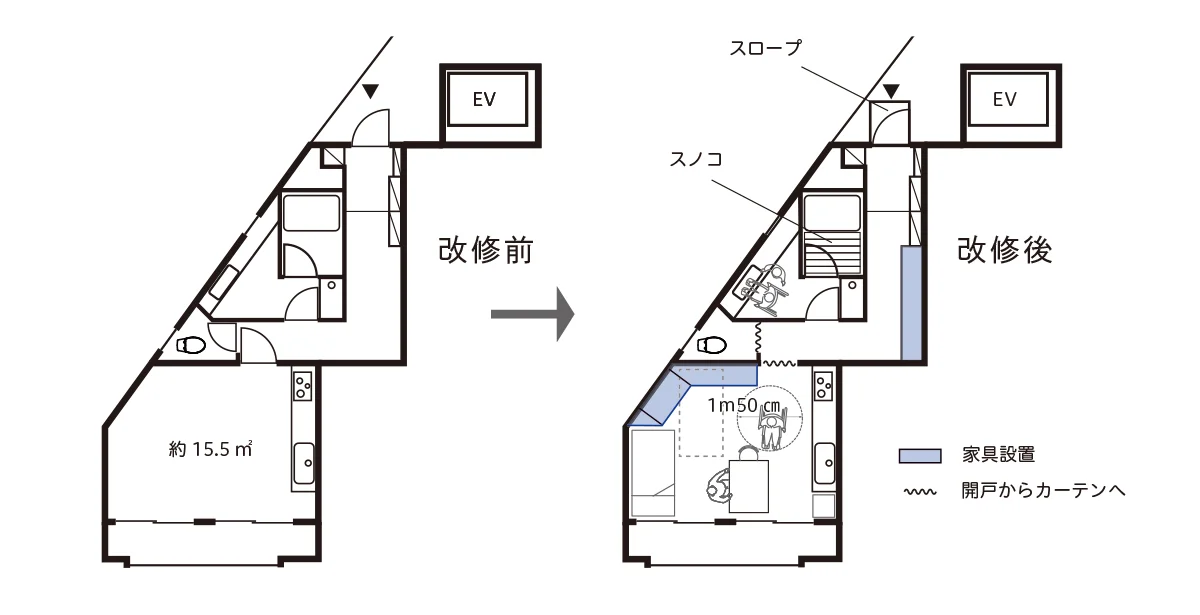

車いすで暮らす職住一体の家。建築家の提案するライフタイム・ホームズ

車いす生活者と介助者の視点から設計を提案する建築事務所BASSTRONAUTS。長く住まう家についての実体験を聞いた

にわ たいち●東京大学大学院経済学研究科特任研究員

にわ なお●中央大学研究開発機構准教授・一級建築士。

インクルーシブな住環境整備に関する研究とあわせ、建築士事務所BASSTRONAUTSとして個人宅などの設計に携わる。共著に『体験的ライフタイム・ホームズ論 車いすから考える住まいづくり』(彰国社)

いつかケアが必要になる将来のために、今から準備しておけること。建築家と考える、インクルーシブな住まいのためのQ&A

いつまでも自分らしく暮らすために「住環境」で解決しなければならないことは何か。一級建築士事務所BASSTORONAUTS 丹羽太一さん・丹羽菜生さんが答えます