4月より開催される、日本最大規模の写真の祭『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025』のテーマは「HUMANITY」。

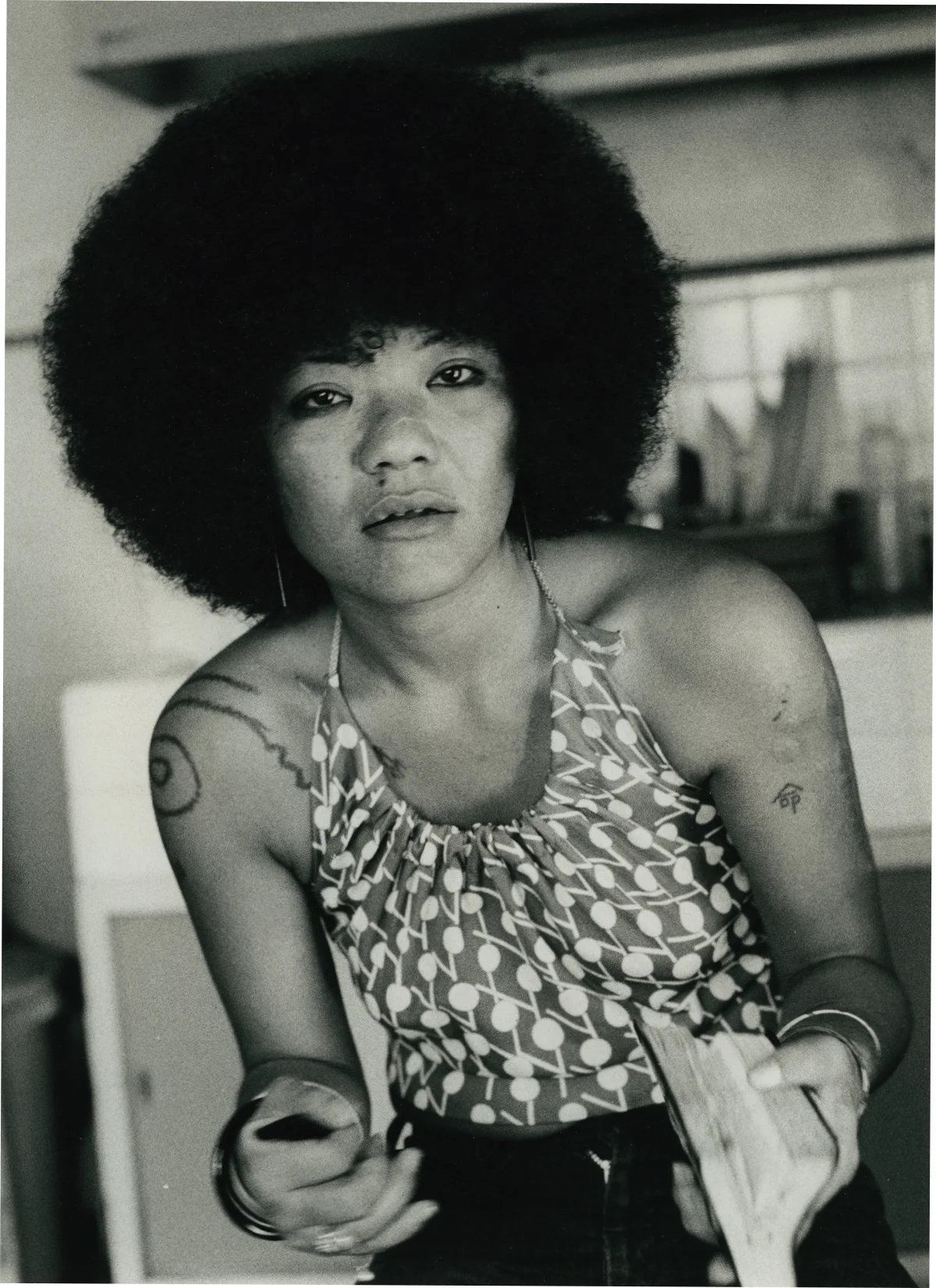

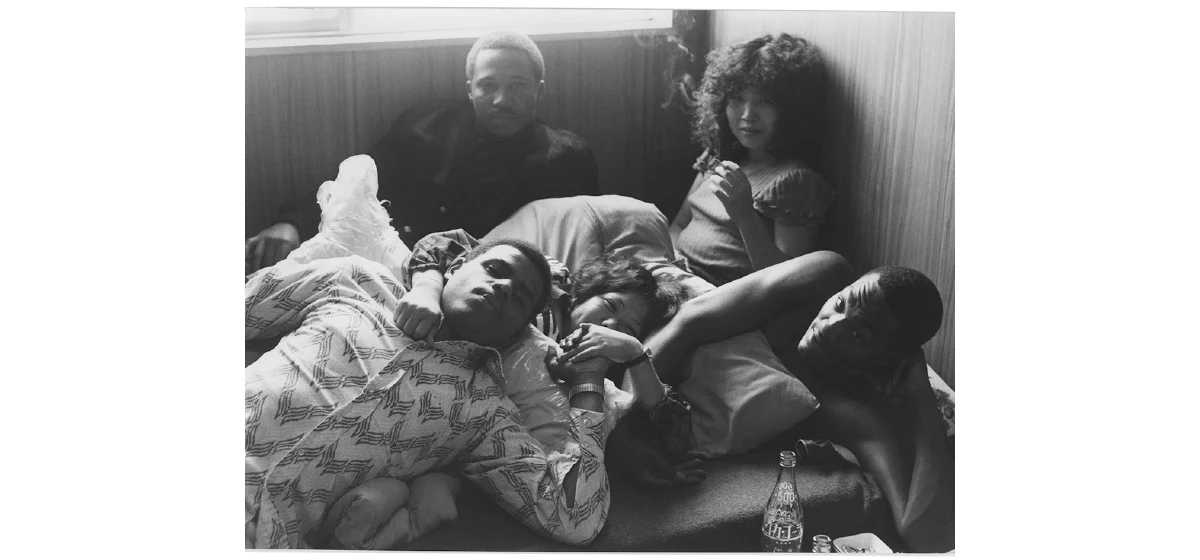

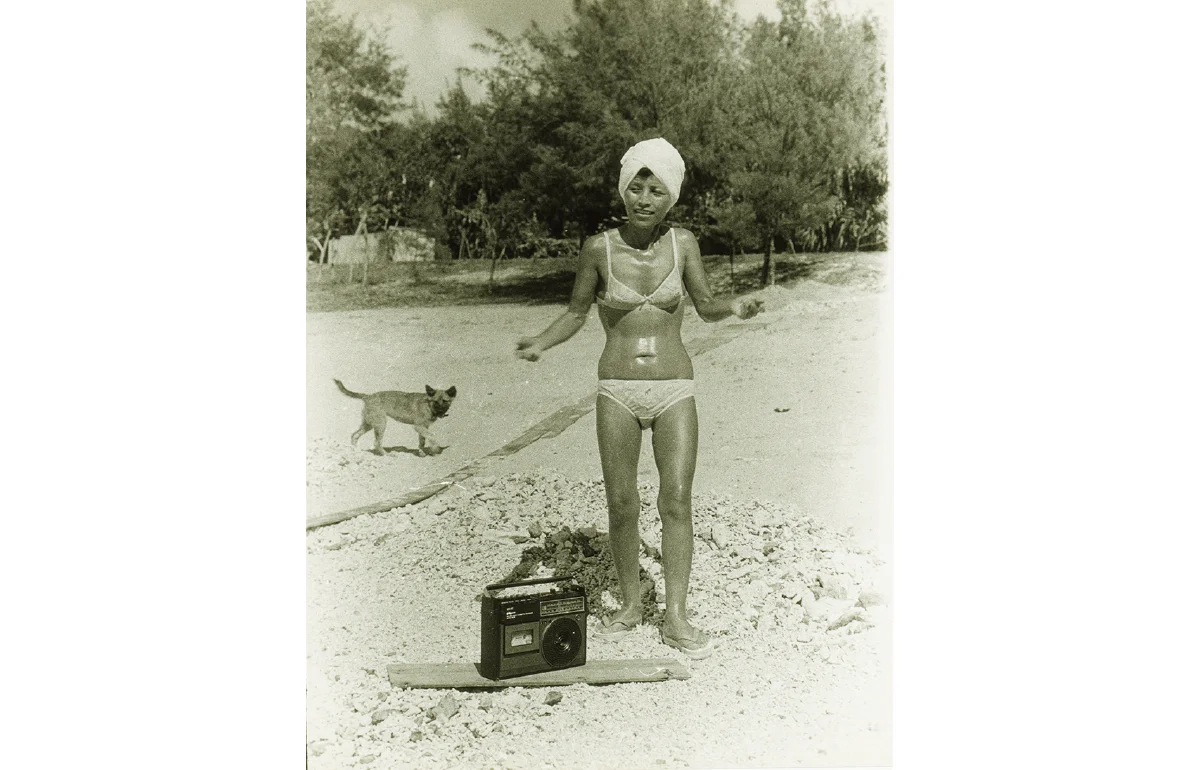

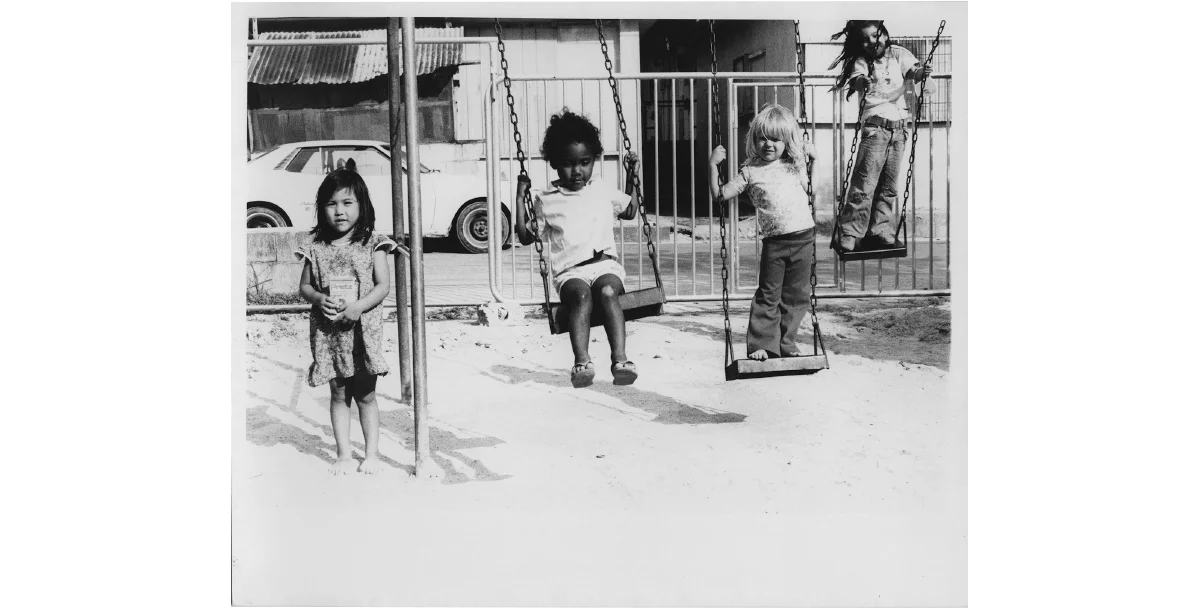

揺れ動く現代社会のなかで「人間性とは何か」を写真を通じて探求し、他者に問う作品が集められる。SPURでは、故郷沖縄を拠点に、その地を撮り続けてきた71歳の写真家、石川真生さんにフォーカス。米軍基地周辺の人々を捉えた70年代の作品と、沖縄の離島で撮影した最新作を発表する彼女に、人間を見つめ、関わってきた写真活動の過去、現在、未来を聞いた

4月より開催される、日本最大規模の写真の祭『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025』のテーマは「HUMANITY」。

揺れ動く現代社会のなかで「人間性とは何か」を写真を通じて探求し、他者に問う作品が集められる。SPURでは、故郷沖縄を拠点に、その地を撮り続けてきた71歳の写真家、石川真生さんにフォーカス。米軍基地周辺の人々を捉えた70年代の作品と、沖縄の離島で撮影した最新作を発表する彼女に、人間を見つめ、関わってきた写真活動の過去、現在、未来を聞いた

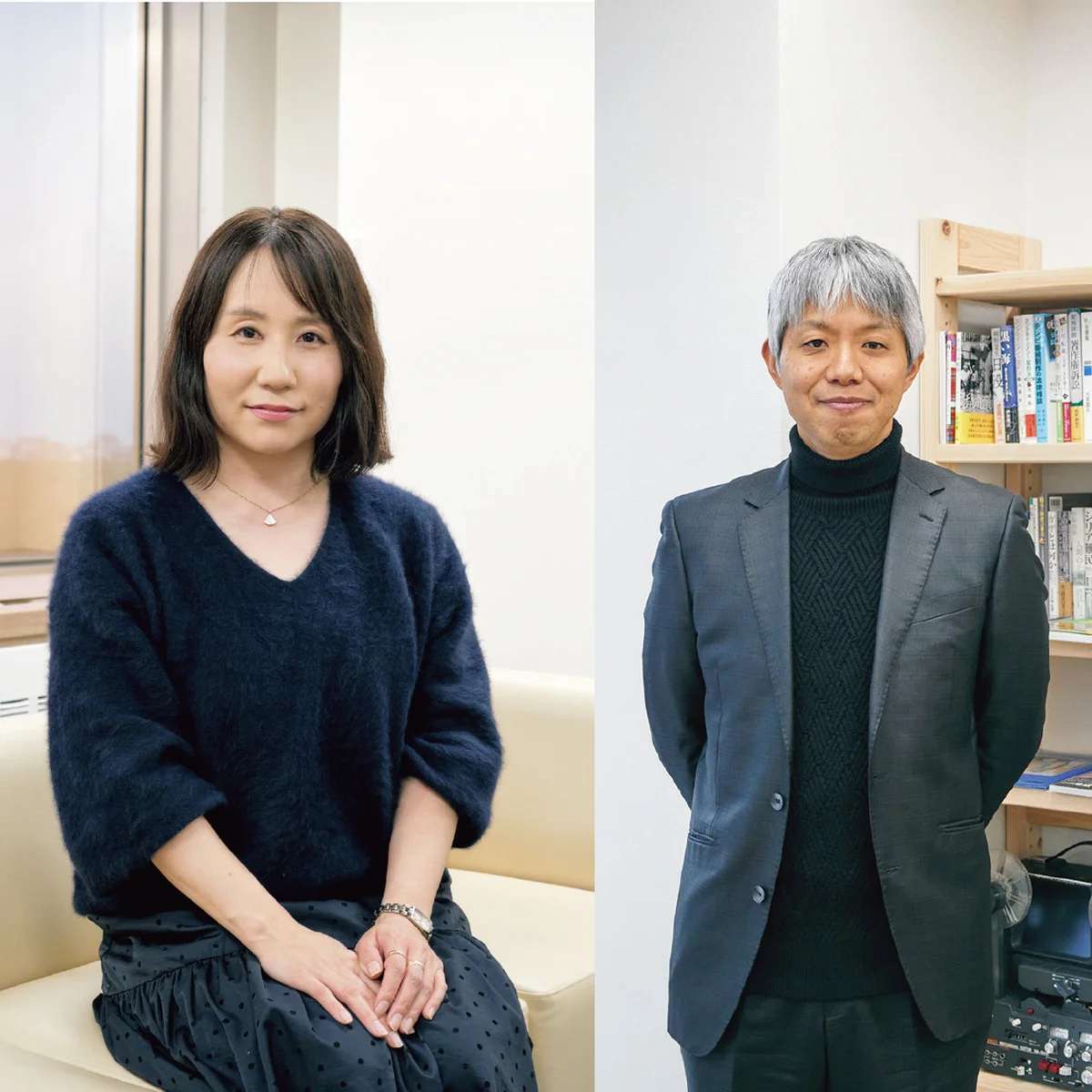

INTERVIEW with MAO ISHIKAWA

いしかわ まお●1953年、沖縄県大宜味村生まれ。東京でWORKSHOP写真学校東松照明教室に通ったのち、写真家に。さまざまな切り口で沖縄を撮り続け、『港町エレジー』(1990年)や『FENCES, OKINAWA』(2010年)など多数の写真集を出版。作品は東京都写真美術館やメトロポリタン美術館ほか、国内外の美術館に収蔵されている。

©Kyosuke Arakawa

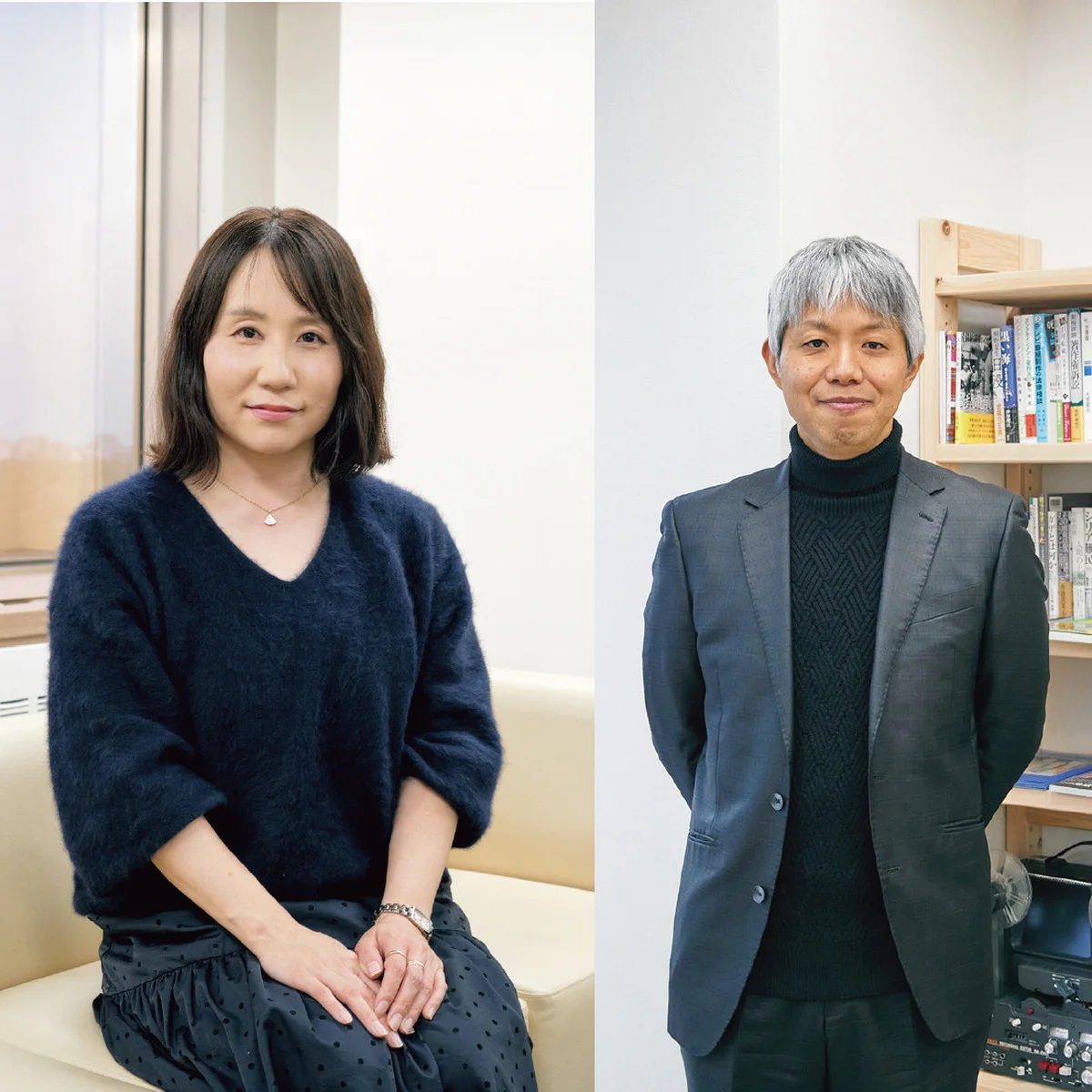

沖縄から、石川真生を語る

沖縄で仕事をし、沖縄の今を発信する女性に聞いた。30代の新聞記者、又吉朝香さんと、40代の写真家で石川さんと制作を共にした経験もある伊波リンダさん、それぞれが見た石川真生とは

大勢の人を自分のパワーで巻き込む

「私の父が米軍基地で働いていたこともあって、基地や周辺の人々を記録し続けてきた真生さんの写真にはずっと関心を持っていました。リアルな空気と人間の存在感を感じる、すごく強い写真。特に港湾労働者を撮影した『港町エレジー』が好きで、どうやってあそこまで人に近づけたんだろうかと驚かされます。時代も見ているものも違うかもしれませんが、同じ土地に生まれた私も沖縄に根差した写真を撮っていきたいなと、そばで見ていて感じますね。初めて会ったのは2002年、那覇市で『フォトネシア/光の記憶 時の果実』という写真展が開かれたときです。会場で私の作品を見てもらえる機会があって、"あんた、まだまだだね"と言われて(笑)。ご本人はそのときのことを全然覚えていないんですが、その後私が東松照明さんの事務所で働いていた’10年頃に"一緒に仕事をしない?"と声をかけられて、たまに撮影の手伝いをするようになりました。破天荒で、でもまっすぐな人で、自分をすごくオープンにしているので、私も自然に引き込まれるというか。それが真生さんの魅力なのかもしれません。私の展覧会を見に来てくださって、写真について厳しい言葉をかけられる一方、いい言葉もたくさんかけてくれる。すごく応援してくれていますし、自分にとっては何でも話せる先輩であり、お互いに人生相談をしているようなところもありますから、不思議な関係です。

《大琉球写真絵巻》の撮影現場にも立ち会ってきて、たくさんのハプニングがありました。辺野古の海で何十人もの人を土砂降りの中で撮ったり、小道具として作ったオスプレイの模型を軽トラックに載せて運んだり……。実は私も、米軍に土地を奪われる沖縄人の役で創作写真に登場したことがあります。大勢の人を巻き込んで一緒に写真を作っていくんですが、本当に膨大なエネルギーが生まれるんです。

最後に真生さんの撮影に同行したのは去年7月。与那国島と石垣島に1週間滞在しました。真生さんは与那国、石垣、宮古の3島のことをすごく気にかけていて、自衛隊の基地建設が進められている中、住民の方たちから島の状況を聞き出し、もっと多くの人に伝えたいという想いが伝わってきました。体調が悪くても撮る意欲はすごい。"早くまた与那国、石垣、宮古に行かないと"と言っていますよ」

1979年、沖縄県うるま市生まれ。父はハワイ出身の沖縄県系2世、母は移民先のテニアン島生まれ。沖縄に軸足を置いた活動を続け、『六本木クロッシング2022展』などに参加。

現場に行くことの大切さを学ぶ

「まだ私が記者になる前、『沖縄タイムス』でアルバイトをしていたときに、真生さんが写真と文章で沖縄に基地が集中している理由を掘り下げた書籍『女性カメラマンがとらえた沖縄と自衛隊』を手に取りました。1995年に出版された本ですが、ちょうど政府が南西諸島の防衛力強化を打ち出した時期に読んだので、何年たっても状況は変わっていないなと痛感。改めて自衛隊と沖縄について考えるきっかけになりましたし、それ以来、真生さんの展覧会にも足を運ぶようになりました。出版された当時、『沖縄タイムス』では自衛隊の宣撫工作に加担しないとして取材そのものを避けていた。30年も前に女性で、ひとりで、名前を出して取材していた真生さんはすごいなと思いますし、写真はもちろんのこと、文章も大好きです。彼女から学んだことを挙げるなら、やっぱり現場に行くことの大切さですね。真生さんは自分の考えも書くんですが、常に取材相手の考えや立場についてしっかり話を聞いています。記事に書くならば、背景にある歴史を探らないと。

大学を卒業してからの私は、ライフプランなど考えずにやりたいことをやってきました。とはいえ、沖縄の新聞記者としての仕事は、戦争体験者や戦後ここで苦労されてきた人たちの想いに触れる機会が多く、すごく重いことです。だからたとえば結婚や出産を考える年齢になったとき、この仕事をずっと続けていて大丈夫なのかな、子育てなんかできるのかな、って不安が頭の片隅にありました。でも『港町エレジー』には、真生さんが30歳で離婚して娘を抱え、写真だけで生活する自信がなくて居酒屋を経営したという体験が綴られていて、それでも彼女は写真を撮り続け、沖縄の現状を県内外に50年間発信してきた。まだお会いしたことはありませんが、どんな想いがあって、大きなテーマを掲げてこれだけ長く続けられたのか、ぜひお話を伺ってみたいですね。きっとこの土地を大切にしているからなんでしょうけど。沖縄の女性は男性より強いとよくいわれます。肝が据わっていて飾らない真生さんはまさにそれを体現していて、私も彼女くらい強くなりたい。同じ土地で暮らし、沖縄をテーマに仕事をしている女性の先輩としてカッコいいと思うし、真生さんは私のロールモデルです」

1994年、沖縄県宜野湾市生まれ。琉球大学法文学部を卒業後、地元紙『沖縄タイムス』の記者に。現在は戦後80年を機に、沖縄戦の記憶の継承などのテーマに取り組む。

『KYOTOGRAPHIE』で、出会う

今年で第13回を迎える『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025』。石川さんは、誌面で紹介した最初期の作品《赤花》と、離島で撮影してきた近作と新作をあわせて発表予定。展示会場は創業280年の帯匠「誉田屋源兵衛」の中にある竹院の間。セノグラフィーをおおうちおさむさんが手がける。

会期中は京都市内15カ所の会場で、世界10カ国より14組のアーティストによるプログラムを開催する。春の盛りの京都で、写真を通じ「HUMANITY」へのまなざしを深める30日間。京都新聞ビルの地下印刷所跡で発表されるJRさんのインスタレーション、京都文化博物館 別館で展示を行うインドを拠点とするプシュパマラ・Nさんなど、見どころはたっぷり。