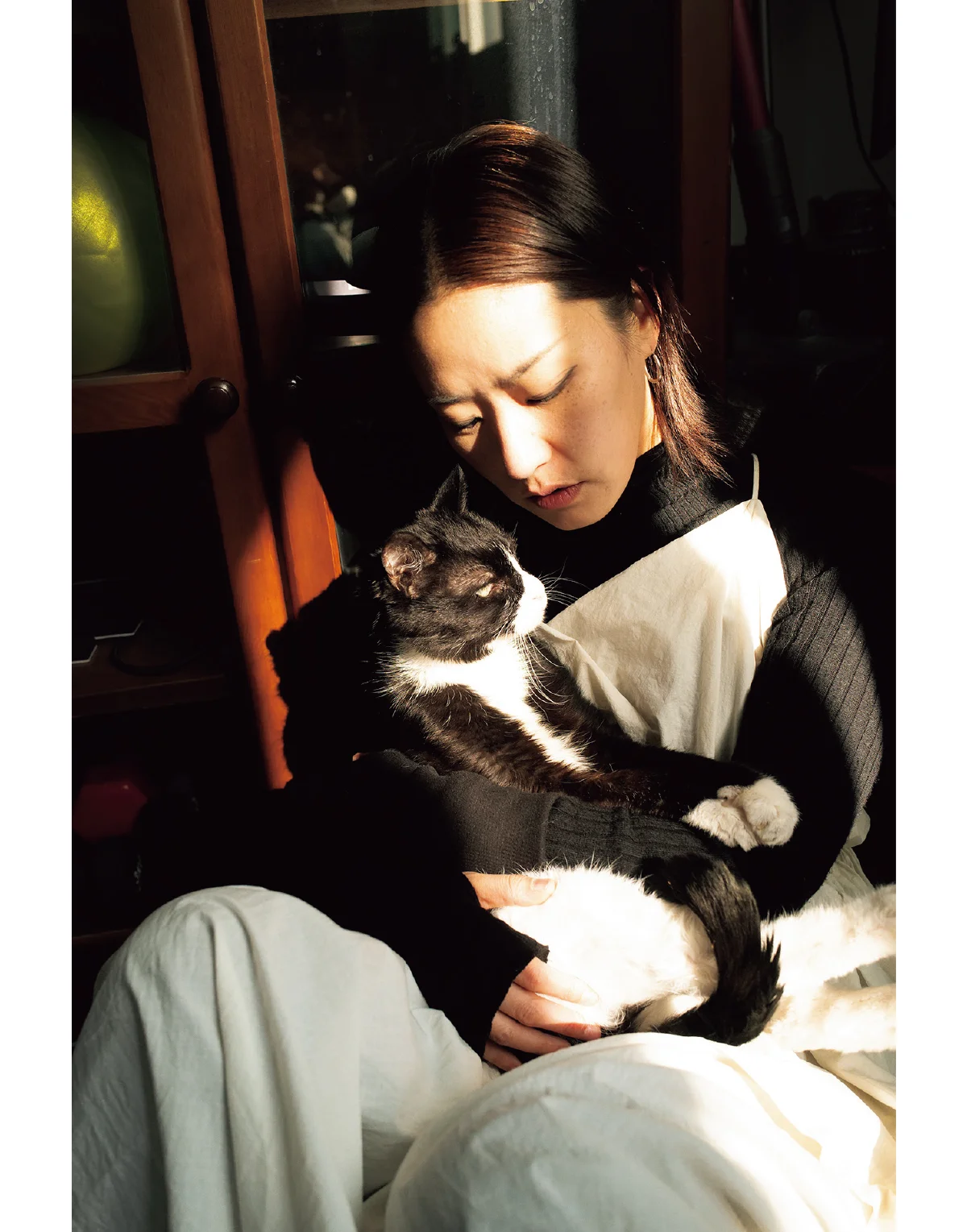

歌手や作家として活動するイ・ランさんの音楽や文章には、彼女自身のストーリーが描かれている。同時に身の回りの近しい人たちに向けるまなざしがあり、それがいつしか広い社会のありかたにつながっている。アクティビストとして発言するときも、個人的/社会的な視点がシームレスに存在する。その独自の「生きている」言葉で、彼女が今考えていることを語った。

歌手や作家として活動するイ・ランさんの音楽や文章には、彼女自身のストーリーが描かれている。同時に身の回りの近しい人たちに向けるまなざしがあり、それがいつしか広い社会のありかたにつながっている。アクティビストとして発言するときも、個人的/社会的な視点がシームレスに存在する。その独自の「生きている」言葉で、彼女が今考えていることを語った。

INTERVIEW with Lang Lee / 이랑

「自分が社会の中で

どの位置にいるかを自覚する」

ひとり分の人生

――まずはイ・ランさんが、個人の生活と社会問題を考えるときに大切にしていることについて教えてください。

イ・ラン(以下略) 私はずっと、みんながひとり分の人生を生きるには、ということを考えています。たとえば政治や社会で決定権を持っている中高年男性の人生が1だとしたら、女性の人生は0.8かもしれない。性的マイノリティの人は0.5かもしれない。障がいのある人はもっと少ないかもしれない。ただそのひとつの人生の様相は多様であるべき。人によって人生は違うはずなのに、社会のシステムや法律で同じような型に入れられてしまっていると感じます。

私は小学生の頃から全員が同じ時間に、同じ場所に行かなきゃいけないことに疑問を感じていました。けれど、そんな疑問を口にすること自体がダメという空気が漂っていて。でも中学卒業時に高校に進学しなかった同級生がいて、それが大きな発見だったんです。私自身は高校に進みましたが、2週間でやめました。そこからは自分で探せば別の道があるとわかってきました。

私は10代で創作者として活動を始めましたが、最初は自分が何を伝えていくべきかわからなかったし、そのうちお金がなくなりました。自分は一生懸命生きているのに、どうしてお金がないんだろう。お金がある人とない人がいるのはなぜなんだろう。そう考えるうち、自分の今の状態を伝えていくのが創作なんじゃないか、と。自分は何がつらいのか、何が居心地が悪いのか。それを伝えることが作品となり、活動となりました。と同時に、他の人は何に不満や居心地の悪さを感じているのかに目が向いたんです。それが、貧困に苦しむ女性や障がい者もひとり分の人生を生きるにはどうすればいいのかを考えることにつながっています。

抵抗してください

――日本では昨年ユン大統領が非常戒厳令を宣布してから韓国の政変としてのニュースが多く、人々がどう感じているのかがあまり伝わっていない気がします。

去年の12月からユン大統領弾劾の集会が毎日のように開かれています。大韓民国憲法の第1条には「大韓民国の主権は国民にあり、すべての権力は国民から生ずる」とある。今は、みんながその意味をつかんだという印象があるんです。国民ひとりひとりの人生が重要なのに、社会や政治ではそうなっていないという認識が根づきはじめている。

私が集会で歌った日もいつも通り、前後に市民のスピーチがありました。そこに出てくる人たちが自分の暮らし、人生について話していることに驚いたんです。たとえば風俗業に携わる女性が、「私は人に知られたくないような仕事をしていますが、ひとりの市民として生きている」と言いました。ある学生は警察に、「体制に従うために生まれてきたのか? もっと抵抗してください」と叫びました。障がい者やクィアの当事者も出てきて、本当にひとりひとりの生き方が明らかになる空間になった。今の政治は市民の声を代弁する人を選挙で選び、その人が政治を司るシステムですが、果たしてこの人たちの声を代弁する政治家はいるんだろうか、と感じました。韓国だけでなく世界中で、社会を決定するのはほぼ中高年男性ですよね。でも彼らがそんな個人の生活を理解し、決定できているのか。みんながそう感じはじめているんです。

人が先だ、人が後だ

――韓国社会ではジェンダーが大きな争点だと聞きますが、では、性的マイノリティの人々の状況はどうでしょうか。

韓国で大統領選に勝つには、有権者の多くを占めているクリスチャンの支持を得ることが重要です。前大統領のムン・ジェインは、選挙前のテレビ討論で「同性愛をどう思いますか」と質問された際に、「私は反対です」と答えました。性的マイノリティの人たちが彼を支持していたのにもかかわらず。本人の価値観はわかりませんが、当選するためにそう答えたんです。ムン・ジェインは自著で、「人が先だ」という言葉で信条を表現していました。なのに生放送でその逆の発言をした。その後、彼が選挙活動で演説しているときに、クィアの人が「なぜ私の存在を消すんですか」と叫んだんです。するとムン・ジェインが「後で、後で」と言ったんですよ。それがインターネットでミームになり、「人が先だ」ではなく「人は後だ」とか、「ムン・ジェインが先だ」といった言葉が次々作られた。

私の友人は牧師の息子で、ゲイでした。クィア雑誌を発行し、親のためにペンネームで執筆していました。でも彼はがんと診断されてから本名で書くようになり、私はそれがうれしかった。その後、彼はがんで亡くなったのですが。ただ現在、韓国では性的マイノリティが「後で」と言われてしまうことを「しょうがない」と考える人は減ってきている。弾劾集会でも、スピーチする人が冒頭で「私はレズビアンの○○です」と自分のアイデンティティを語るようになりました。反対する人もいますが、高齢の方、そういう認識がなかった人も「よくわからないけれど、あなたはそうなんだね」と受け止めるようになった。変化の兆しだと思います。

男性と話すという社会運動

――フェミニストとして、表現活動をすることは大変ではないですか。

先日、バンドのバーミングタイガーのメンバーがやっているポッドキャストに出演したんです。「フェミニズムについて話してほしい」と依頼があって。でも、フェミニズムの話までたどり着かなかった気がします。彼らいわく、男性も女性もひとり分の人生を生きている、と。

現在私が熱量を注いでいる社会運動があって、それが「男性と会って話す」ということ。ある程度理解しようとしている人と話すのは楽しいんですが、フェミニズムについて知ろうともせず、女性を性的な対象としか見ていない人と話すのは骨が折れます。でも私はそれを社会運動のひとつとしてやっています。

韓国も大部分が家父長制なので、女性の役割がステレオタイプに決められています。現実に生きている人に合っていないのに、そこからはずれない努力を強いられている。男性には社会における既得権や権力などメリットが多いのに、本人たちは「いや、そんなことはない」と思っている。そこが個人と会話する難しさなんです。その男性にももちろん女性の友人や恋人がいるから、性差別の話をしても、「俺には母ちゃんも姉ちゃんもいるし、彼女にはよくしてる」とか「俺の人生だってつらいし、軍隊にも行った」という個人的な話になりがちで。でも、社会構造によって女性やクィアの人たちが圧倒的に不平等な境遇に置かれている。それを理解してほしい。「男性として頑張っていても、あなたが経験したこともないつらい思いをしている人がいるんだよ」というのを、噛み砕いてわかってもらうのが大変です。バーミングタイガーのメンバーがそこを納得してくれたかどうかは定かではないけれど、あの時間においては全員エネルギーを出し切ったと思います。彼らには若い男性のファンも多い。だからフェミニストを呼ぶには勇気が必要だっただろうし。私がこの運動を行なっている理由は、権力を持つ男性がひとり変わればそのコミュニティにいる女性が安全になるから。社会的弱者が話せる社会に変わっていくと思うんです。

自分の位置を知る

――もちろん、それは男性だけの問題ではないですね。

男であれ女であれ、どんな人も他の誰かにとっては加害者になりうると思います。人は1日24時間、ずっと同じ位置にいるわけじゃない。時々で役割が変わるから、自分が社会においてどの場所にいるかをまず知るべきですよね。集団において自分のポジションがどこにあるか、その力関係を察する能力は誰にでもあると思うんです。人をいじめたり、逆に自分より立場が上の人を王様みたいに持ち上げたりするためではなく、その集団で一番権力や利益から遠い人のために能力を使うべき。「私は個人主義だから」「自由でいたいから」と言っても、全員同じ社会で暮らしているんですよ。個人の生活やそのディテールも重要ですけど、同時に、社会の中で自分がどんな位置にいるのか認識し、どうコミュニケートしていくべきか、というのはみんなで必死に考えるべき問題だと思います。

段ボールおばあさん

——いがらしみきおさんとの書簡集『何卒よろしくお願いいたします』では、将来自分が「段ボールおばあさん」になるのでは、と不安を語られていました。

韓国では街で古い物や段ボールを拾っていくのがほとんど年配の女性なので、それが名詞のようになっていて。韓国は高齢女性の貧困率が高いんです。映画『ノマドランド』の原作となったルポルタージュでは、2008年のリーマンショックで家を失った人が大勢出てきます。彼らはキャンピングカーに住み、移動生活をしている。ただそんな人々の中でも階級構造ができていて、白人男性であれば比較的安全に働ける。女性はそこでもレイプ被害に遭ったり、劣悪な環境を強いられ、男性でも白人以外だと理由もなく警察に逮捕されたりするんです。

それにアメリカだからキャンピングカー生活が可能ですが、日本や韓国のような狭い国では不可能。韓国にはチョッパンという狭くてエアコンも何もない部屋や、コシウォンという人が寝られるだけの住宅があります。貧しくなるとそういう部屋に暮らすか、ホームレスになるしかない。しかもそこでも、男性より女性のほうがはるかに危険な生活を強いられる。結局どんなところでも階層ができ、つらい中でより苦しい状況が生まれ、それが繰り返されていくんです。

苦難は下へと流れていく

——イ・ランさんにはいつも頭に置いている聖書の一節があると聞きました。

私は「コリントの信徒への手紙」を、「苦難は下に流れていく」と解釈しています。男性から被害に遭った女性さえ、もっと弱い立場の女性をいじめたりと、権力争いで下へ下へと苦しみが流れていく。その流れをなんとかして止めたい。

そのためにも社会の上層部、エリートと呼ばれる人々には使命があると思う。この不平等な社会で機会を得た人は、自分より不平等に苦しむ人に自らが獲得した情報をシェアしていくべきなんです。情報とは、人生における選択肢や方向性のこと。共有しないのは不平等に同調することです。私が社会運動に時間とエネルギーを使うのは、自分が生きるより良い社会をつくるためでもあるし、そもそも人はひとりでは生きられない。みんなで問いを分かち合いたいんです。

1986年、ソウル特別市生まれ。音楽、映像、文学、漫画といった分野をまたぐマルチアーティスト。10代でイラストレーターとして仕事を始め、日記代わりに作った曲が話題になり、2012年に歌手デビュー。アルバムに『神さまごっこ』(2016)、『オオカミが現れた』(2021)、著書に『話し足りなかった日』(リトルモア)など。