原爆が家族に残した傷跡も憎しみを乗り越えた形で伝える

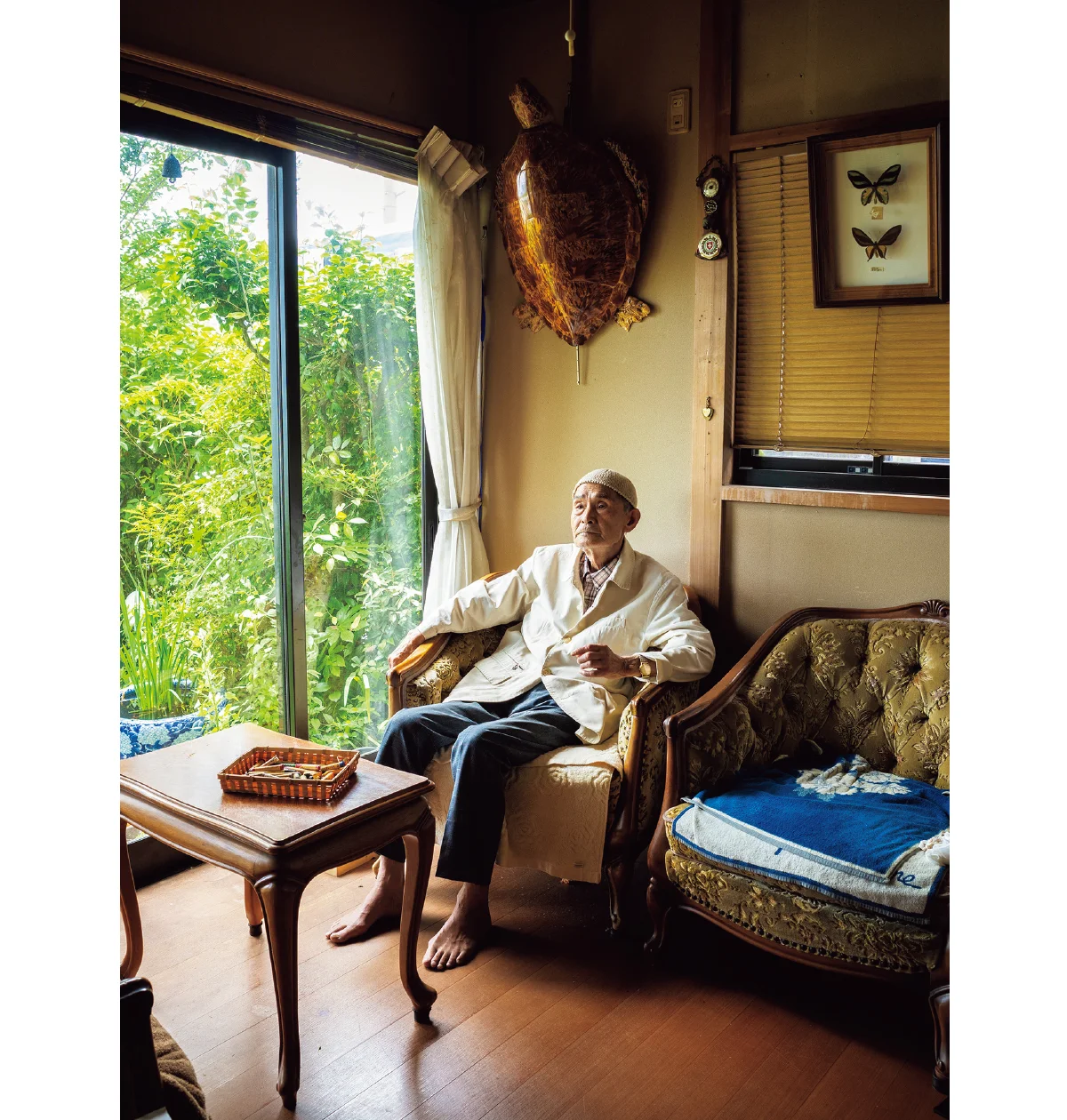

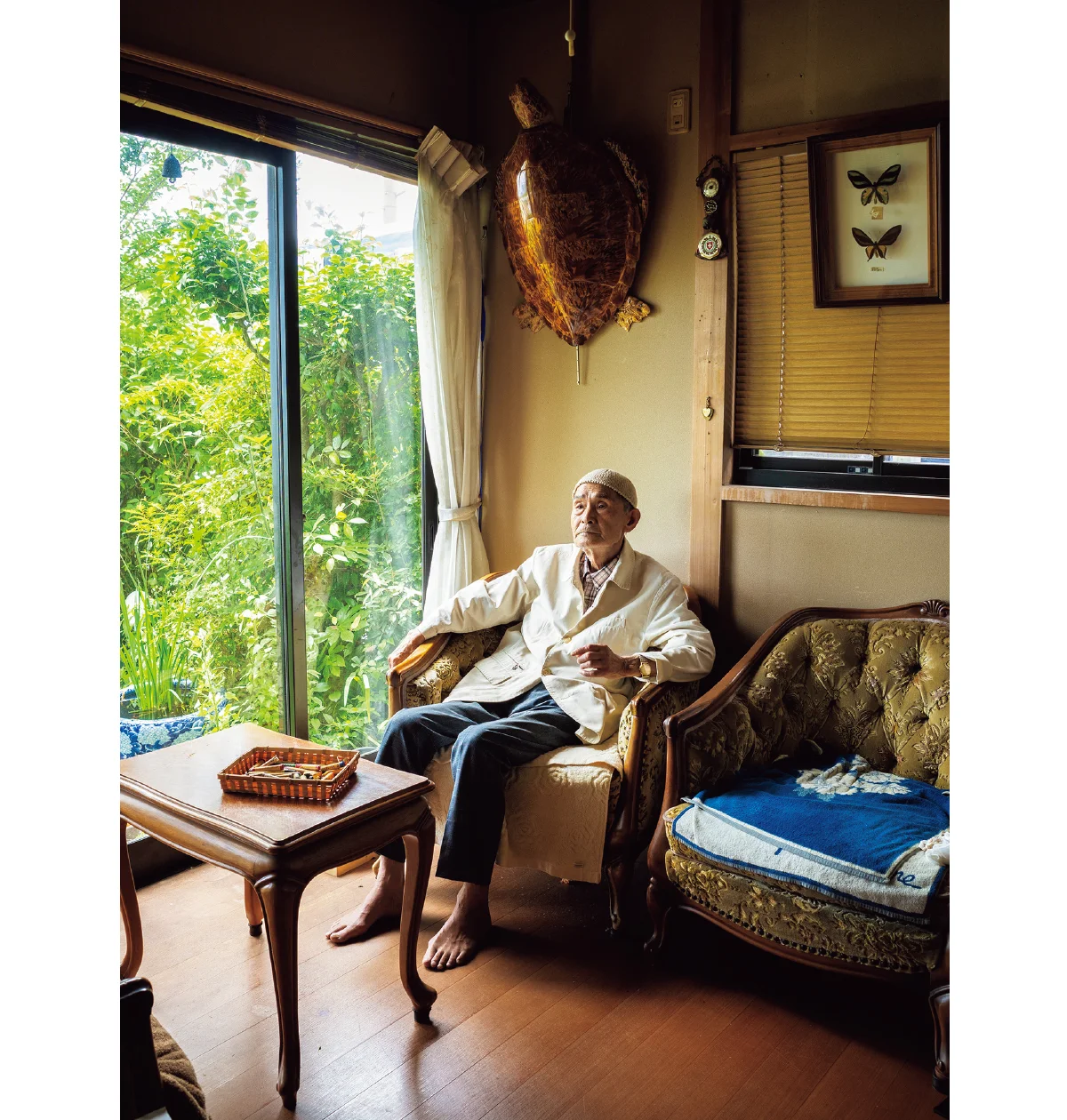

ご自宅での梶矢文昭さん。現在は亡き妻が丹精を尽くした庭の世話をしながら一人暮らしをしている

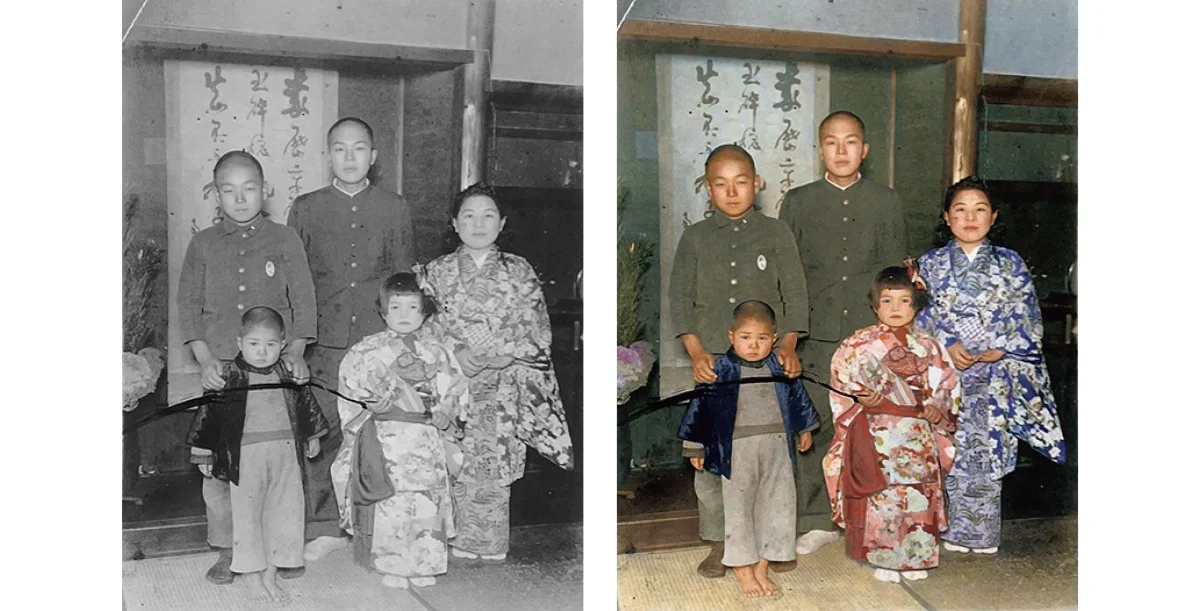

86歳の梶矢文昭さんは長年小学校の教員として働き、50代になってから被爆体験を語る活動を始めた。広島市街を見下ろす高台にあるご自宅には、教え子からの寄せ書きの色紙とともに、昨年、庭田さんが梶矢さんと対話を重ねてカラー化した、昭和19年正月に撮影した家族写真が飾られていた。

庭田 お久しぶりです。写真を大切にしてくださってありがとうございます。ここには梶矢さんのごきょうだいと末っ子であるご自身が写っていますね。原爆投下の後、梶矢さんとご家族がどのように過ごしてきたか教えてください。

梶矢さん(以下梶矢) 私は6歳で国民学校の1年生。2つ上の姉と、いまの広島駅の近くの分散授業所で被爆しました。当時は空襲が起きてもすぐ自宅に戻れるようにと、近くの民家に分校をつくって授業を受けたのです。ものすごい閃光を感じた直後、原爆の爆風で建物は壊れ、私は瓦礫を頭で突き上げ這い出ました。腐ったような臭いが強烈にしたのは覚えているよ。

庭田 お一人で、近くの二葉山のほうに逃げられたのですね。

梶矢 そう。父母と合流できたのは8月6日の夜でした。母は顔にガラスが突き刺さり傷だらけ。私のすぐそばにいた姉は柱の下敷きになったことで即死し、父が発見し運び出しました。そのときの姉がほほえんだような顔をしていたのが私の心に残っています。みんな怖い顔、苦しい顔で亡くなっていたのに、9歳の姉が原爆の中で穏やかな顔で死ぬ。これがずっと不思議で。

爆心地近くの寺で、梶矢さんの父が見つけてきたというガラスの一升瓶。高熱と上からの圧力で平たくゆがんでしまっている

庭田 お母さまは、お姉さまが亡くなられて長く後悔されていたそうですね。

梶矢 8月が来るたび涙をぽろぽろこぼして、仏壇に手を合わせるのです。10年以上たってもまだ泣きよる、自分の命を縮めるよ、と僕は怒った。すると初めて、長い間、胸にしまい込んでいたことを打ち明けました。当時、姉は縁故疎開に出ていたんです。母が着替えを持って行ったとき、「死んでもええからお母さんと一緒に帰りたい」と、すがりついて離れず、仕方なく広島へ連れ帰ったのだそうです。それが原爆投下のほんの3、4日前だった。

庭田 お姉さまが亡くなられたときの安らかな表情は、お母さんのそばにいられたからかもしれませんね。

梶矢 そうかもしれない。子どもは疎開で生き残ったが、街に残った家族が死んでしまい孤児になるという悲劇もいっぱいあったからね。母は94歳まで生きました。顔にザクザクの傷を負って、生きなきゃいけなかった。私の父親は偉かったと思う。どこへ行くにも母と一緒で、家でも絶対大事にした。自分にできるかと言われたら自信がないよ。片方の耳がつぶれ片目も失明した連れ合いを一生涯愛し続けた。当時は火傷のケロイドが残った女性もたくさんいた。戦後はみんな苦しかったけど、助けおうて生きていた。

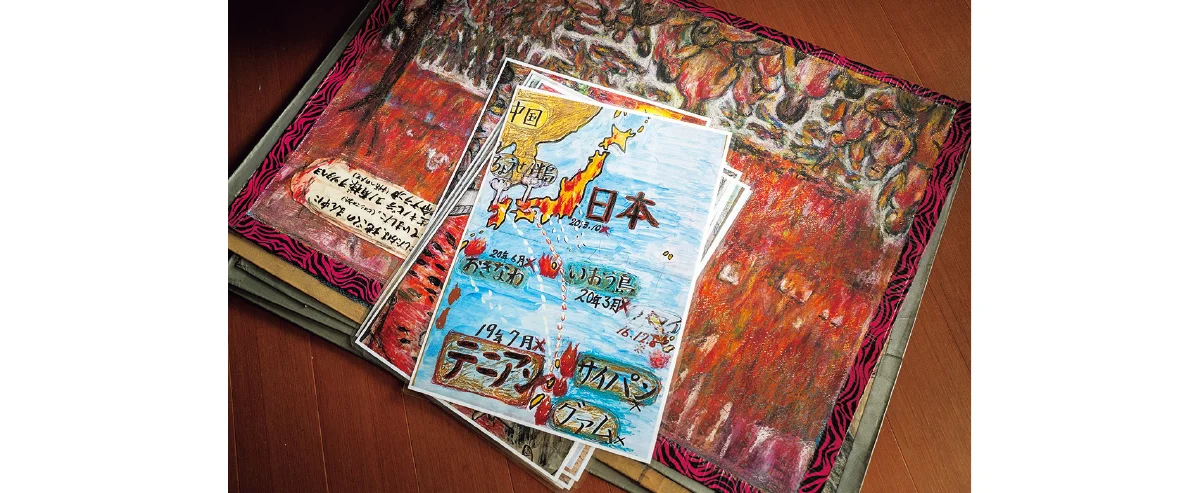

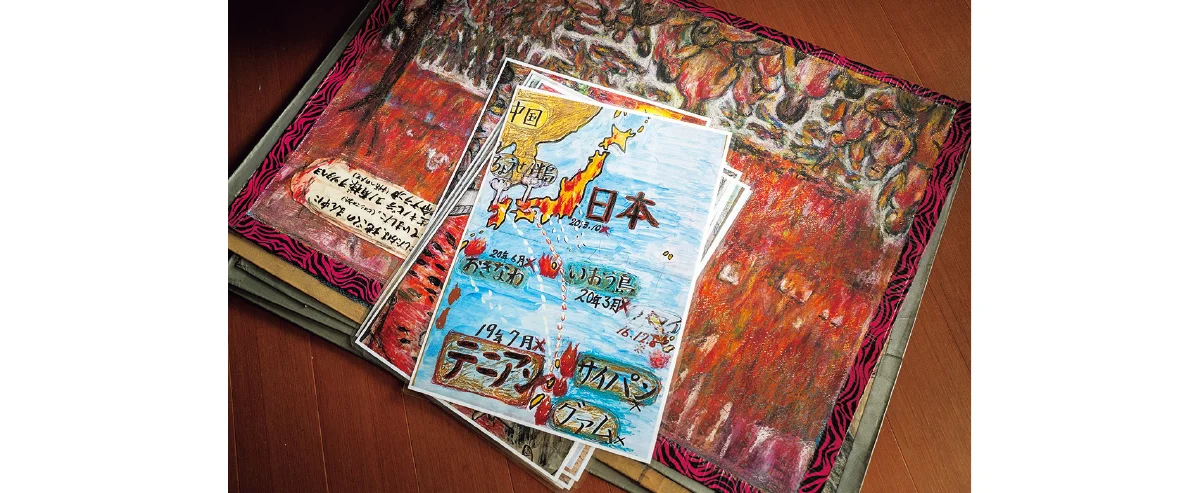

戦争体験を子どもたちに伝えるために描いてきたクレヨン画。何十枚にもおよび、大切に保管されている

庭田 ほかのごきょうだいはご無事でしたか?

梶矢 兄二人は兵隊に出ていました。一番上が21歳で陸軍の特攻、二番目の兄が16歳で海軍予科練へ。無事に帰ってきて、戦争が終わったあとは本当によく勉強をしていました。勉強が楽しいと言って。それから上に姉がいたのですが、この姉は原爆から生き延びたあとで、精神的に参ってしまった。

庭田 当時おいくつだったのですか?

梶矢 23歳くらい。原爆が落ちる前はすごく優しくて、優秀だったといいます。一生懸命真面目に生きていた人間が、一発の原爆で死んでしまうようなことに直面したら、刹那的になっても仕方がない。どんなに頭がよくて、どんなに体を鍛えても、ピカーッと光って、ドンという一瞬で死ぬるじゃないか。そんな経験を通じて、心をやられてしまった人間は多かったと思う。

取材の翌日、上原沙也加さんは朝8時15分の平和記念公園を訪れ、地球平和監視時計を撮影した。時計の下のカウンターは広島への原爆投下からの日数と、最後の核実験からの日数を表している

庭田 原爆で、命だけでなく、穏やかな日々も奪われてしまったのですね。

梶矢 私は6歳の子どもだったから、食べ物が欲しい、おやつが欲しい、そんな日常の続きで過ごせたが。頭のいい人ほどつらかったのだろうね。いまだって、核兵器を使われてしまったら、どんなに頑張って築いてきた社会も、地位も、能力もいっぺんに駄目になる。原爆には、そういうふうに、ひどく非人間的な面があると思います。

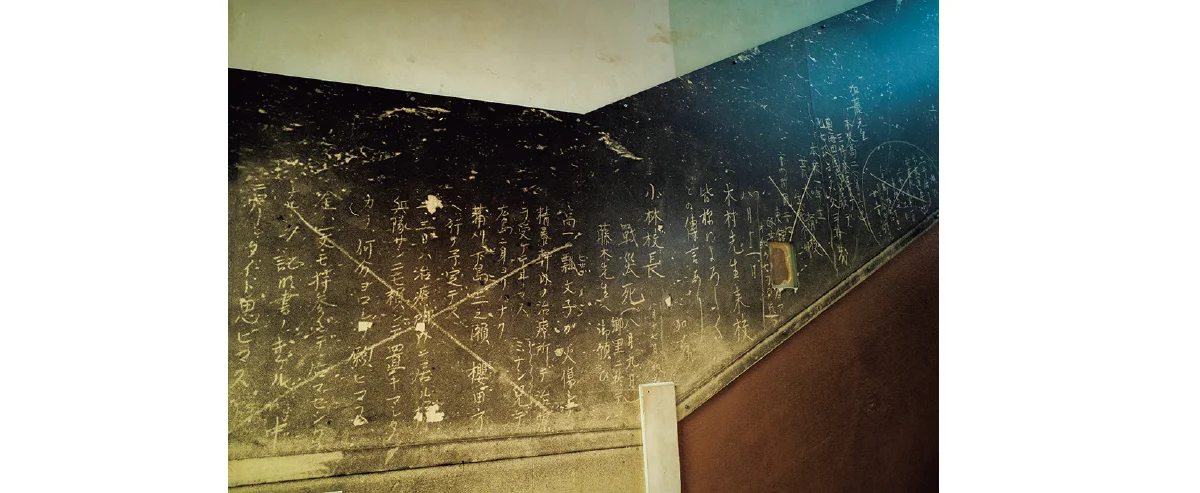

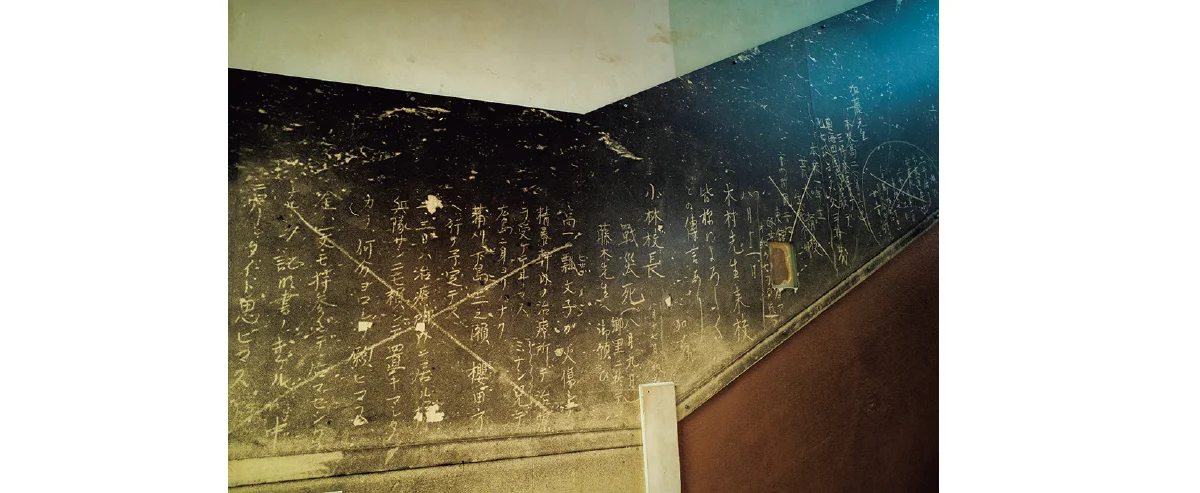

袋町小学校平和資料館にて。ここは被爆当時、広島市内で鉄筋コンクリート校舎を持っていた数少ない国民学校のうちの一校。崩壊を免れた校舎の壁には、行方不明の家族に宛てた伝言が残され、その様が再現されている

庭田 梶矢さんがご自身の被爆体験をお話しされるようになったのは、どういうきっかけがあってのことですか?

梶矢 56歳、小学校の校長をしているときに、先生方から原爆の話を生徒にしてほしいと言われました。教職に就いたのは23歳の頃ですが、ずっと話をしてきませんでした。平和教育がイデオロギーと結びつきやすい時代が長く、自分の信念として教育の中に政治を入れ込んではいけないと考えていたのでね。驚いたけれど、自分の体験と、亡くなった姉のこと、大けがをした母親のことは子どもらに伝えていいのではないかと思うようになりました。

庭田 お話の手助けとして、ご自身で絵を描き始められたのですね。

梶矢 そうです。全校朝会の校長先生の話なんて、1、2年生は10分も聞いていられない。後ろの列の子どもにも見えるよう大きい絵を描いて見せながら、身振りもつけて話しました。実体験として話をすると、聞いてくれる。目の前の老人が自分たちと同じ年頃のときに、実際に原爆の中におって生き残ったということは、なんとなく伝わるものがあるのでしょう。

上原さんは広島湾に浮かぶ似島にも足を延ばした。原爆投下直後には多くの負傷者が運ばれ、のちに戦災孤児の収容教育所も開設された。広島市街と同様、平穏な風景の中に遺構がある

庭田 退職後、2005年に「ヒロシマを語り継ぐ教師の会」事務局長として、テニアン島を訪れ、広島に原爆を投下した飛行機に科学観測員として同乗していたハロルド・アグニューさんとお会いになって、直接、謝罪の言葉を受けられたそうですね。そのときは、どんなお気持ちだったでしょうか。

梶矢 原爆を投下した人間が悪いんじゃないよ。彼らは命令されれば行動する以外ない。やっぱり戦争そのものが問題です。戦争では、殺さねば殺される。そういうぎりぎりの状況で行動しなければならない。個人なんて関係なくなってしまうところが問題だね。

庭田 そうなのですね。そのとき、梶矢さんがテニアンの図書館に寄贈された、被爆して融解しケロイドのような痕が残るお釈迦さまの像は、いまも展示されていると同僚の記者から聞きました。

梶矢 大事にしてもらえているなら、もう言うことはないよ。私もあと4年で90歳、もう長くはないけれどね。原爆を受けて、いままで生きて、関心を持ってもらえて。幸せに、生き残ることが大事なんだと思います。

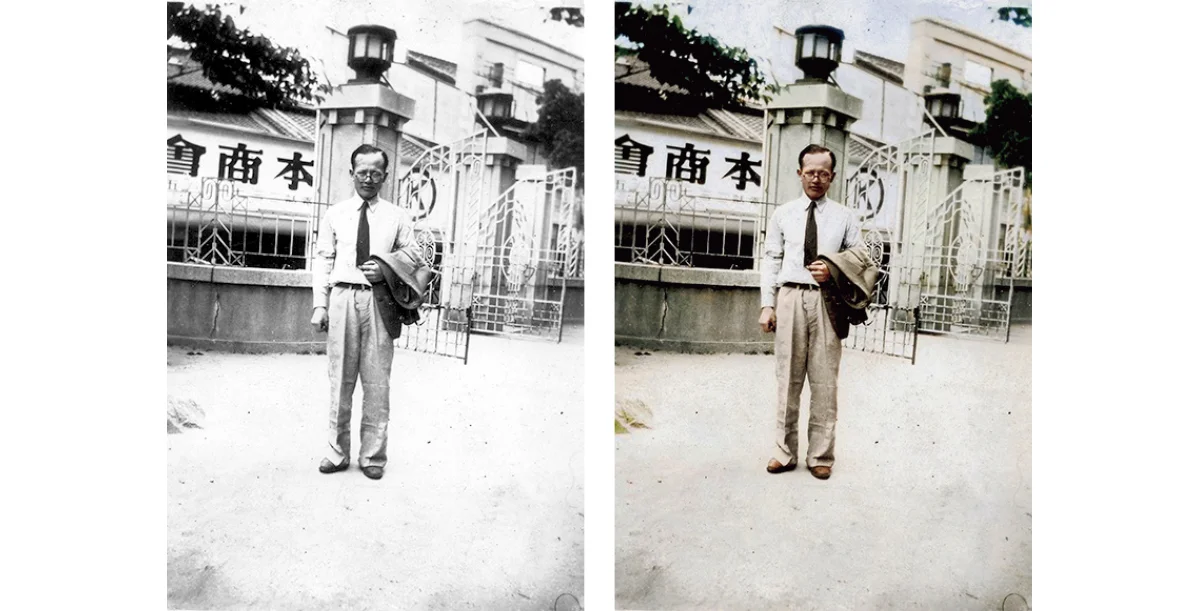

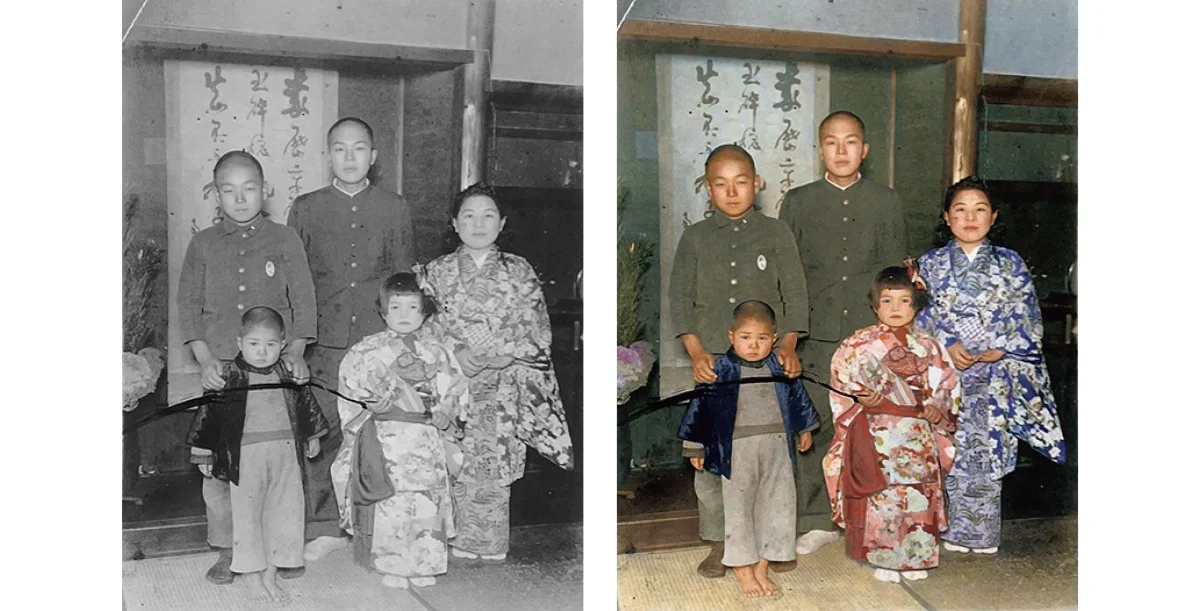

庭田杏珠さんによる、梶矢さんの「記憶の解凍」

原爆投下の1年前の正月に撮影した梶矢さんの家族写真を2024年10月にカラー化したもの

梶矢文昭さんの証言活動に触れた庭田さんは、2024年に「記憶の解凍」の一環として、梶矢さんの持つ戦前の家族写真に色づけをした。当時5歳の梶矢さんが前列左に立ち、右から長姉、次姉、長兄、次兄の5人きょうだいが、自宅の床の間に揃う。昭和19年の正月に撮影された、晴れ着姿の写真だ。AI技術でのカラー化のあと、対話を重ね、姉たちの晴れ着、正月飾りの葉牡丹の色、兄からのお下がりの服の丈など、さまざまな記憶がよみがえったという。特に、亡くなった2つ年上の姉・文子さんについては「生きていたらどんなおばあちゃんになっていただろう」と述懐した。