"楽しい"を入り口に学びや気づきを促す真面目なゲーム「シリアスゲーム」。ビジネスや教育、医療、地域課題などさまざまな分野で活用され、注目が高まっている。その現在地と可能性について深掘りする

"楽しい"を入り口に学びや気づきを促す真面目なゲーム「シリアスゲーム」。ビジネスや教育、医療、地域課題などさまざまな分野で活用され、注目が高まっている。その現在地と可能性について深掘りする

Chapter1 シリアスゲームって何?

Q シリアスゲームって、どんなゲームですか?

A 私は社会課題の解決を目的に作られたコンピュータゲームのことを「シリアスゲーム」と呼んでいます。たとえば2000年代に流行した『脳を鍛える大人のDSトレーニング』もその一例。学びやスキルの習得を"楽しく"促すことが目的です。「シリアスゲーム」という言葉そのものが登場したのは1970年頃。当時から「教育にゲームが使える」という発想はあり、フランスでは200年前から経営者がビジネスゲームで経営を学んでいたという歴史もあります。近年では、学習や健康管理アプリなどにゲーム要素を応用する「ゲーミフィケーション」も広がっています。

Q ゲームならではの力にはどんなものがありますか?

A ゲームの強みを ①知的好奇心を刺激すること ②人を夢中にさせること ③誰もが平等に楽しめることだと考えています。以前、障がいのある方向けにリハビリ用ゲームを開発したことがあります。点数が伸びたり、勝ったりすると、純粋にうれしくてもっと頑張ろうと思える。そうやって生き生きと課題を解決しようとする瞬間をたくさん見てきました。勉強もリハビリも、社会問題のような重いテーマも、ゲームなら夢中になって向き合える。どんな内容でもゲームとして面白ければ、学びとっていけるところが強みだと思います。

Q 「学び」と「ゲーム」っていい関係を築けるんでしょうか?

A 日本はエンターテインメントゲームの開発が盛んですから、一見「学び」と「ゲーム」は相性が悪そうに見えるかもしれません。実際にゲームに対して「依存症になるのではないか」という偏見を持つ方もたくさんいます。「依存症」とは、やわらかく言えば"やめられないこと"。でも、勉強が楽しくてやめられなければ"勉強依存症"? 読書に夢中な人を"読書依存症"とは言いませんよね。どちらも成果が得られると思われているからです。ゲームも、力がつく・学べるという認識が広がれば、社会の見方は変わります。

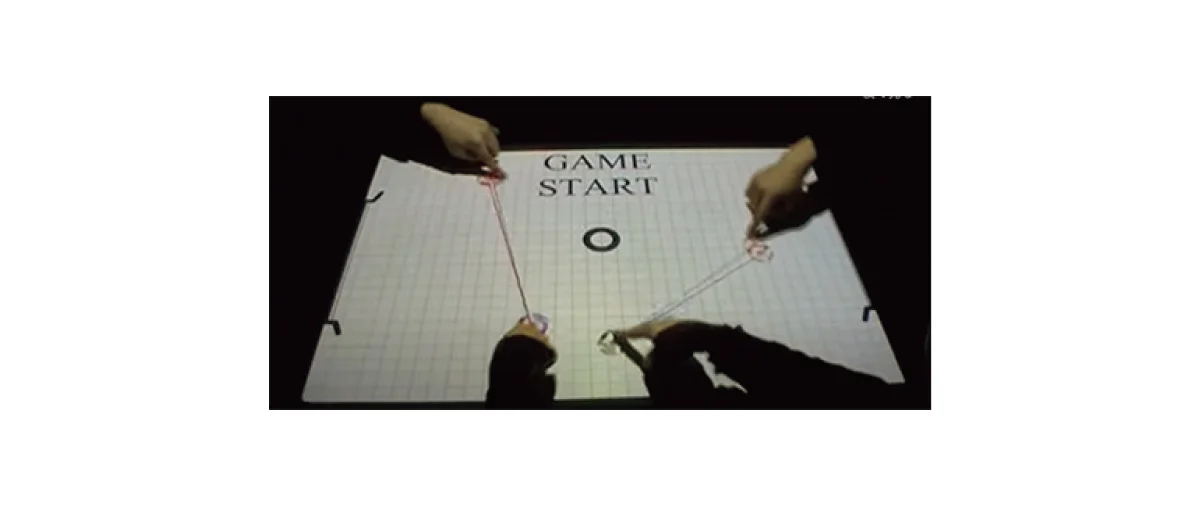

私はかつて企業の中で「防衛能力を高める」シリアスゲームを作っていました。災害をはじめとする非常事態が起きたときに、どの部隊をどこに配置して、どのように人を誘導すればいいのか、どんな準備が必要なのかを学ぶためのシミュレーション・ゲームです。自分でコマを動かしていくことで、緊急事態への対応力を育んでいきます。教室で受動的に話を聞くことでも情報をインプットすることはできますが、ゲームは自主性や能動性が求められるので、より深い理解力が得られるメディアだと思います。

Chapter2 シリアスゲームの新潮流とは?

「ただの遊び」だったゲームが社会課題とつながるメディアになりつつある昨今。多様な目的を持った人が「自分ごと」として学べる場が広がっている。異なるフィールドでゲームと関わる3人に、シリアスゲームがどのように世界や日常を変えていけるのか、その視点について聞いてみた。

ゲームをめぐる潮流が変わってきた?

米光一成(以下米光) 僕は40年ほどゲーム業界にいるのですが、最近風向きが変わってきたと思います。「何かできませんか」と声をかけていただくことが増えました。世代で括れるほど単純ではないと思いつつ、ファミコン世代が企業や行政で発言権を持つようになったことは大きい気がしますね(笑)。

古市昌一(以下古市) 昭和の時代は「ゲーム=遊ぶだけのもの」という偏見がありましたからね。

近藤銀河(以下近藤) プレイヤーも幅広くなっています。80年代まではゲームコミュニティはボーイズ・クラブ的な側面も強く、女性が「見えにくい存在」でしたが、今は違う。

米光 僕がコンパイル(※)に入社したときは、社員数約20人に対して、女性従業員は1人しかいませんでした。

近藤 80年代後半〜90年代にかけて、女性も楽しめるゲームが増えました。『アンジェリーク』(1)のような女性向けの作品のヒットが大きい。

〝体験〟を手渡す。ゲームが促す主体的感覚

――シリアスゲームの発展につながる、新しい流れを感じることはありますか?

近藤 ゲーム開発のハードルがどんどん下がっているので、多様なインディー作品が生まれています。私自身も著書『フェミニスト、ゲームやってる』のプロモーションで簡単なゲームを作りましたが、悩みや日常をそのままゲームとして表現できる時代になったと感じます。ゲームを作ってみることで自分でも気づかなかった感情が見えてきたり、インディー作品をプレイして個人的な体験や心情を手渡されたような感覚になることも増えました。たとえば『one night, hot springs』(4)。トランスジェンダーの女性が友達から温泉に誘われるノベルゲームです。トランスだからこその悩みを持つ主人公の立場で選択肢を突きつけられるので、〝自分ごと〟として体験しました。こうした〝個人の物語〟が、そのままプレイヤーの体験として伝わることは、ゲームならではだと思います。

楽しいからこそ、振り返りを大切に

近藤 ただ、ゲームは「楽しすぎる」ので、気をつけないといけないとも思っています。どんなに素晴らしいゲームでも作っているのは神様ではなく人間。クリエイターの意図や価値観が反映されるので、没入しきらないことも必要だと感じます。

米光 「楽しすぎる」ゆえに、クリエイターに悪気がなくとも注意は必要。コロナ禍で流行った『パンデミック』(8)は、拡大する感染症の根絶を目指すゲームです。世界中でヒットしたとても面白いゲームなのですが、個人としてはちょっと気になる点があって。ゲーム上で効率よくワクチンを作るためには、一部地域を「切り捨て」たほうがいいんです。交通網が発達していない場所で時間を使ってしまうと感染拡大を抑えきれない。「本当にこれでいいのかな?」という後味の悪さがあって批判的な視点でプレイすることも大切だなと思います。

失敗してもOK! それがゲームのいいところ

近藤 私はゲームをしていて「失敗する」のが好きなんです(笑)。「死んでゲームオーバー」となるわけですが、これってゲームだからできること。

古市 「失敗から学ぶ」は、学習理論でも定番。気軽に失敗できるので失敗への耐性もつきます。

米光 それはありますね。実は、ほとんどのゲームは最後までクリアした人って少ない。多くの人が途中でやめている。達成しなくても過程が楽しい。達成だけが人生じゃないと気づかせてくれる(笑)。

近藤 ゲームってプレイヤーは遊ぶ側でもあり、作る側でもあるんです。だから主体的な経験になるし、内容が頭や心に残る。

古市 楽しみながら学べますよね。30年シリアスゲームの研究を続けてきましたが、ゲームというスキームを使うと子どもはもちろん、大人も生き生きするんですよ。もちろん、どんなに目的が崇高でもゲーム自体が楽しくないと盛り上がらないのですが。

米光 学びは楽しくないと頭に入ってきませんよね。学校教材でもゲーム性のあるものは取り入れられてきましたが「ミニゲームをクリアしたら英単語が出てくる」みたいな「あれ、全然楽しくない……」と思ううものも多かった。ゲームクリエイターとして教育の場でも何かやりたいですね。

近藤 ゲームを作る人ももっと増えるといいなと思います。自分の中にあるモヤモヤした言葉にできない感情を形にする行為って「救い」になると思うんです。エッセイを書くことが流行っていますけど、同じような気持ちでゲームを作ってもいいと思う。いろいろな人の個人誌を体験してみたい。

古市 悩みや課題は人それぞれ。いろんな人がゲームを作ったりプレイしたりすることで、誰かの心情を深く理解したり、悩みや課題を解決したりできるようになっていけば、社会がいい方向に動いていく一助になるように思います。

Chapter3 シリアスゲームを実際に体験してみた

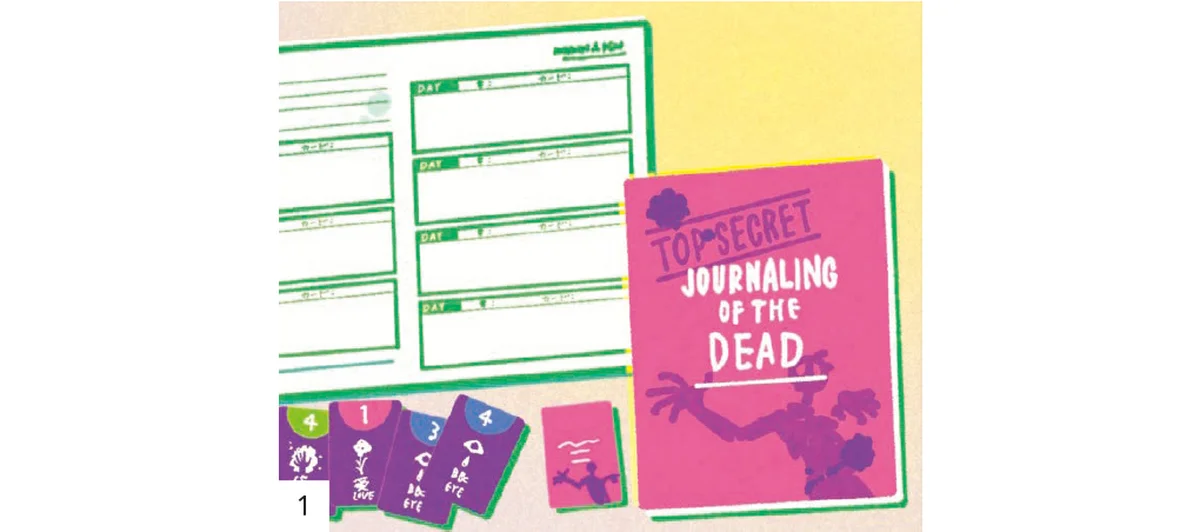

1作目 『マイ・チャイルド・レーベンスボルン』

第二次世界大戦後のノルウェーを舞台にナチスによる「レーベンスボルン(生命の泉)計画」で生まれた子どもを養子として迎えるシミュレーションゲーム。親の立場で、いじめや貧困などの困難と向き合う。子どもの小さな表情や反応、限られたお金や時間のやりくりなどこまやかな体験を通して、親になることと繰り返してはいけない史実を学べる作品。