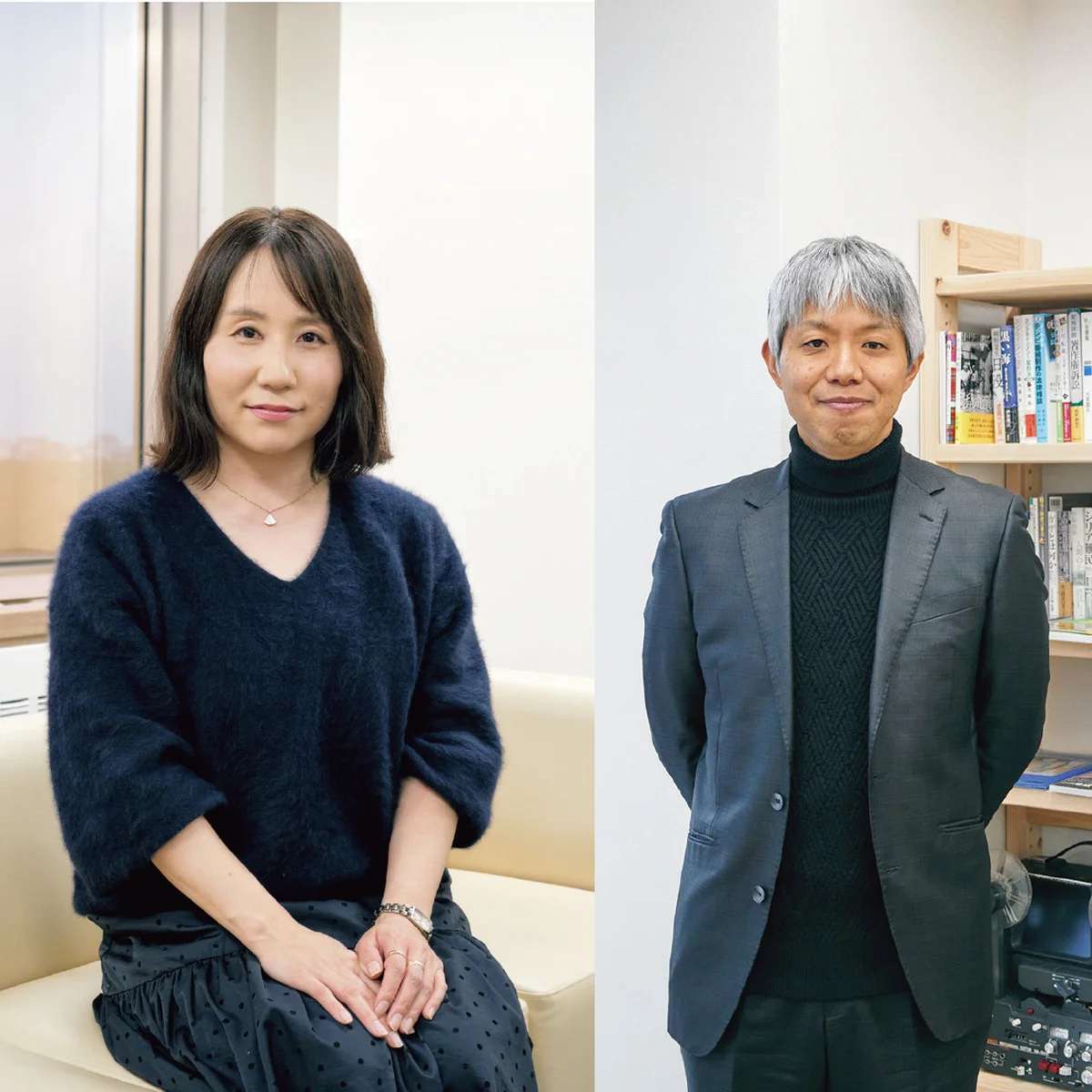

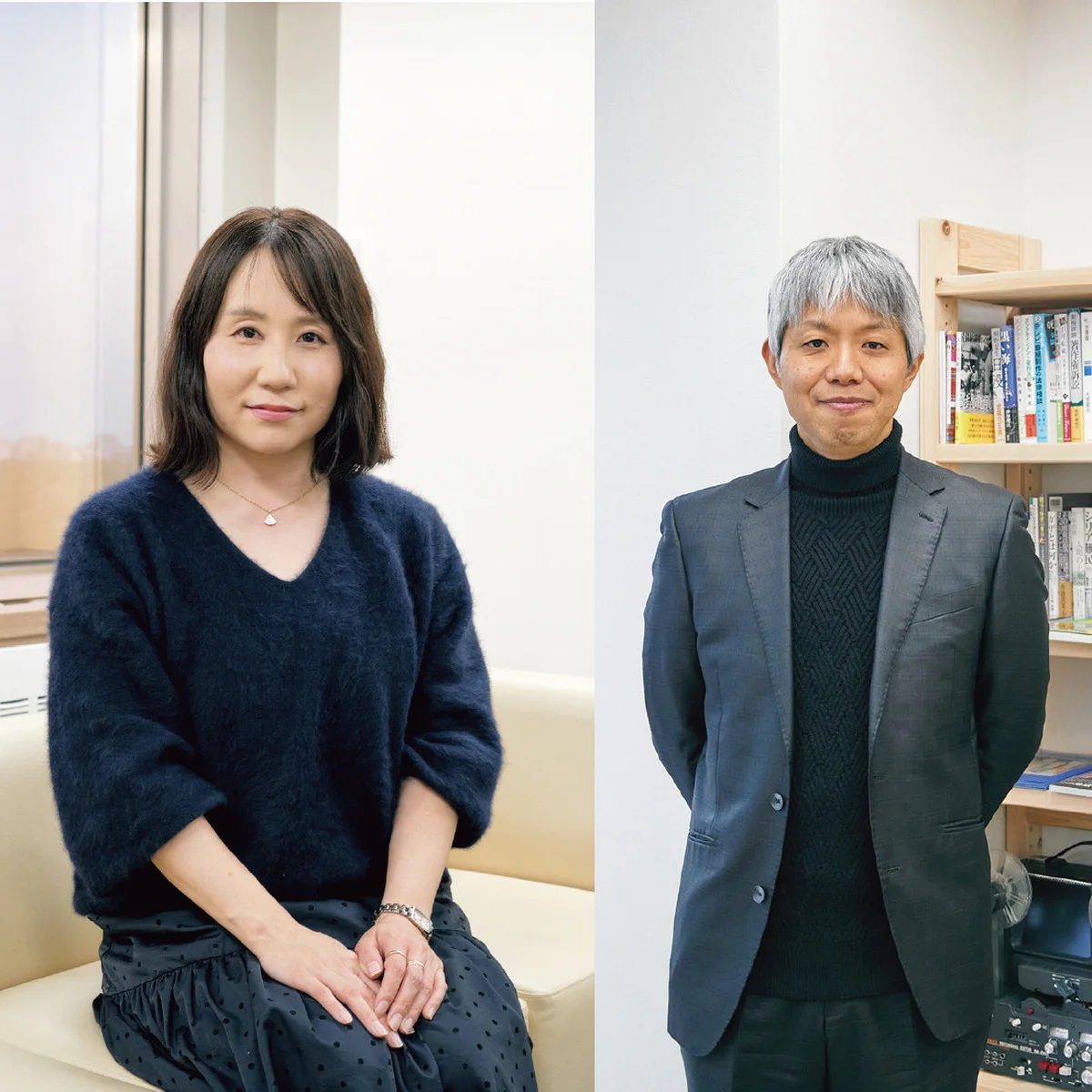

現在、SPURで連載中のブレイディみかこさんとマリウス葉さん。ともに社会的なイシューに焦点を当てた内容で、読者からも好評だ。そんな二人への相談ごとを募ったところ、人間関係から社会問題まで幅広いお悩みが寄せられた。実は今回が初対面の二人。ロンドンのブレイディさんと東京のマリウスさんをオンラインでつないでの対談となったが、グローバルで客観的な視座を持つ二人は大盛り上がり。力強く具体的なコメントは、混乱した現代を生き抜く力となるはず

現在、SPURで連載中のブレイディみかこさんとマリウス葉さん。ともに社会的なイシューに焦点を当てた内容で、読者からも好評だ。そんな二人への相談ごとを募ったところ、人間関係から社会問題まで幅広いお悩みが寄せられた。実は今回が初対面の二人。ロンドンのブレイディさんと東京のマリウスさんをオンラインでつないでの対談となったが、グローバルで客観的な視座を持つ二人は大盛り上がり。力強く具体的なコメントは、混乱した現代を生き抜く力となるはず

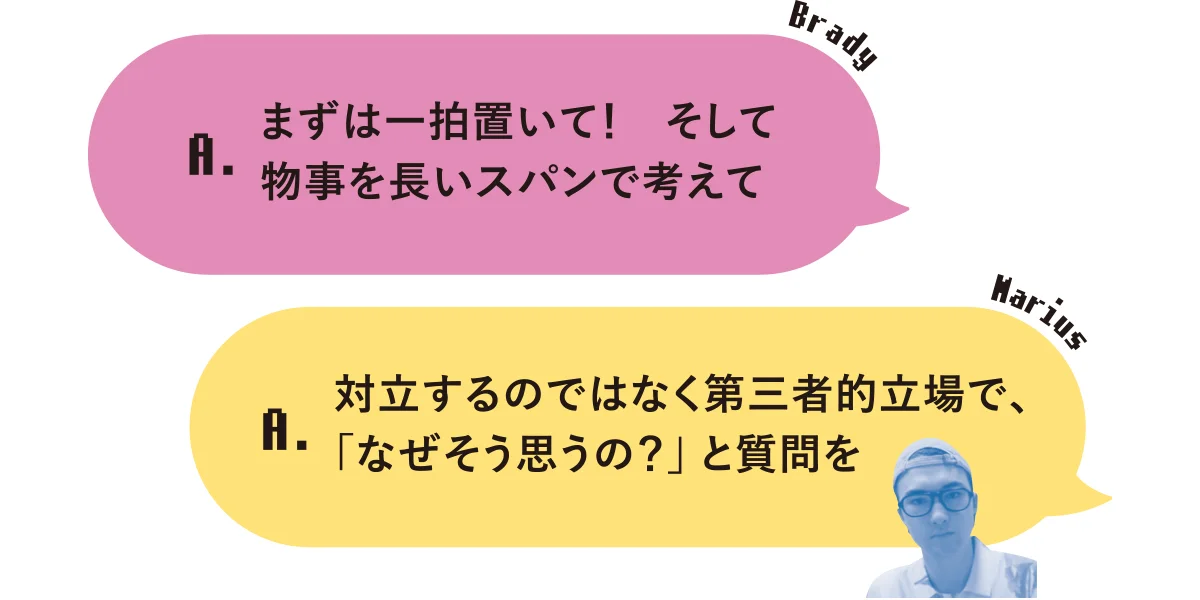

Q 冷静な意見交換のためのコツとは?

ペンネーム:Torchさん

ブレイディさん、マリウスさん、こんにちは。

私はここ数年、少しずつ政治や社会問題に関心を持つようになりました。

自分の意見が偏らないように、家族や友人と話すときも意識して話題に挙げることが多いのですが、人の意見を柔軟に取り入れたり、冷静に対話したりすることの難しさを感じています。

反対意見を聞くとつい否定してしまったり、時には下調べも不十分なまま、感情で「こうに違いない!」という口ぶりで話してしまったこともあります。

フラットに意見をインプット・アウトプットするにはどうしたらいいですか?

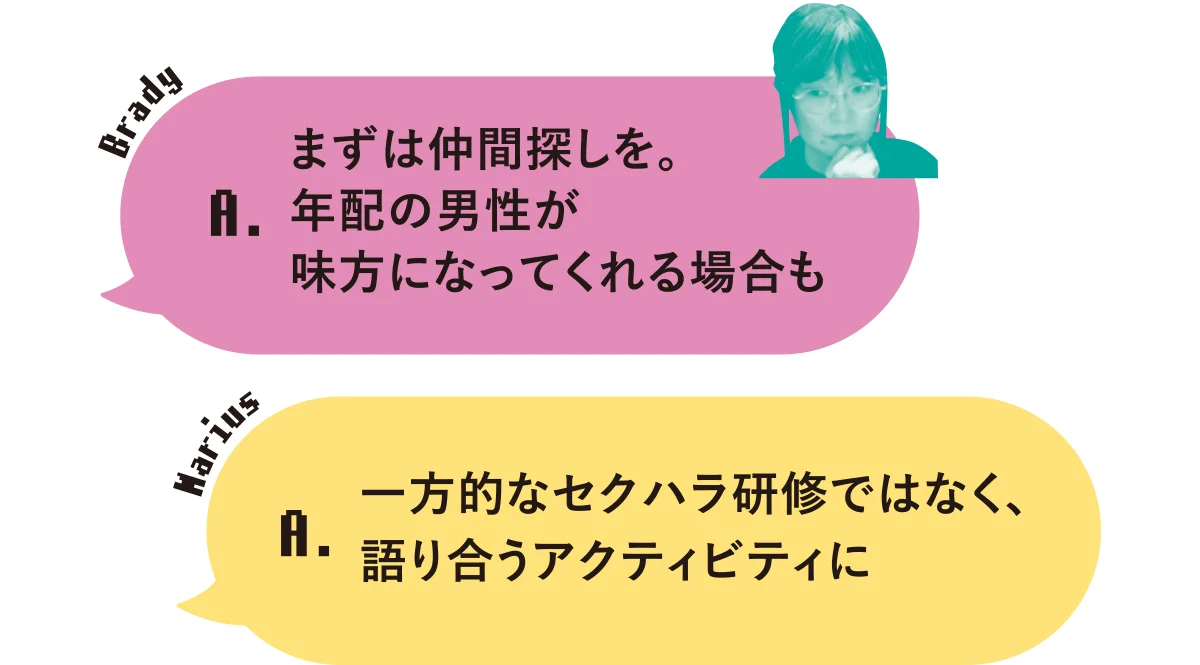

Q ハラスメント意識の低い会社をどうしたら変えられますか?

ペンネーム:ここなつさん

私が勤めているのは大きな会社ですが、封建的な考え方の男性が多く、セクハラやモラハラに対しての意識が低く、うんざりしています。

上位層によるファシリテートで定期的にハラスメント研修が行われるのですが、居眠りしていたり、やる気がないのが目に見えてわかります。

「わが社のハラスメントを軽んじる姿勢が外からも見えてしまうリスクを考えてほしい」と上司に提言したのですが、女性で役職もない私が言ったところで届きませんでした。

会社のことは好きで、やりがいのある職種だと思っているので歯がゆさを感じています。

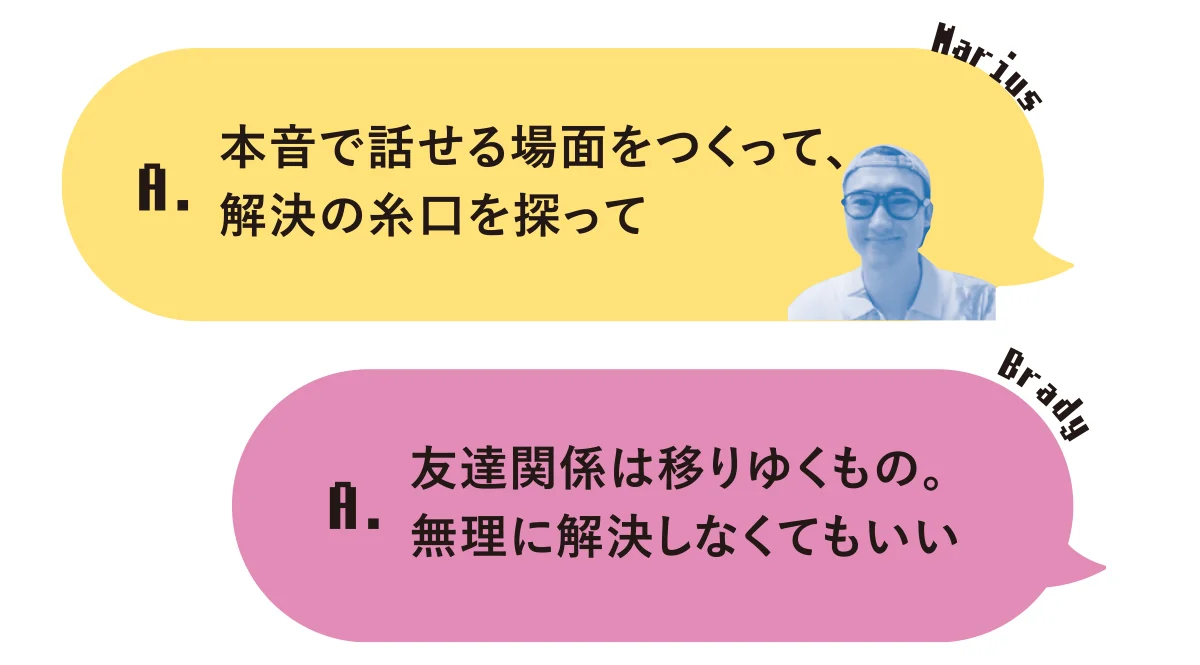

Q 友人同士が仲違いしてしまい、みんなで集まれなくなってしまった!

ペンネーム:あやさん

よく遊んでいた仲間のうちの二人が仲違いしてしまいました。

どちらかを誘ったら片方は集まりにはこないし、仲のいいグループでよくやっていた誕生日会や旅行も、二人のケンカをきっかけになくなってしまいました。

私は今もどちらとも仲がよくて、個人的には会うのですが、みんなで集まれないのは少し寂しい気もします。

こういう場合、お二人ならどうしますか?

小さな悩みで恐縮なのですが、ぜひアドバイスを伺いたいです。

Q 将来のことが不安で不安でたまりません

ペンネーム:りんさん

介護の仕事をしていますが、低賃金でなかなか貯金ができません。

現在、おつき合いしている人もおらず、結婚の予定もありません。

忙しく仕事をしていたり、友達と楽しく話したりしているときはいいのですが、夜寝るときなどに、ふと「自分はこの先、どうなってしまうんだろう?」

「このまま一人で寂しく死んでいくのだろうか?」などと考えて、意味もなく不安になってしまい、眠れなくなります。

こんなとき、どんなふうに気持ちを切り替えたらいいのでしょうか?

ブレイディさん、マリウスさんに教えていただけたらうれしいです。

Q 過激な思想に染まってしまった父をどうしたら引き戻せますか?

ペンネーム:YKさん

親が過激な思想に染まりつつあります。もともとはそうでもなかったのですが、

なんだか様子が変だなと思っていたら、実家のタブレットのYouTubeの履歴に特定の思想派の関連動画が並んでいて驚きました。

たぶんそういった動画を見続けて現在の思考になったんだと思います。

私が実家を離れ、対話する機会が減ったことも原因かもしれません。

でも、今さら親を説得しようとしても聞く耳を持ってくれません。

もう諦めるしかないのでしょうか?

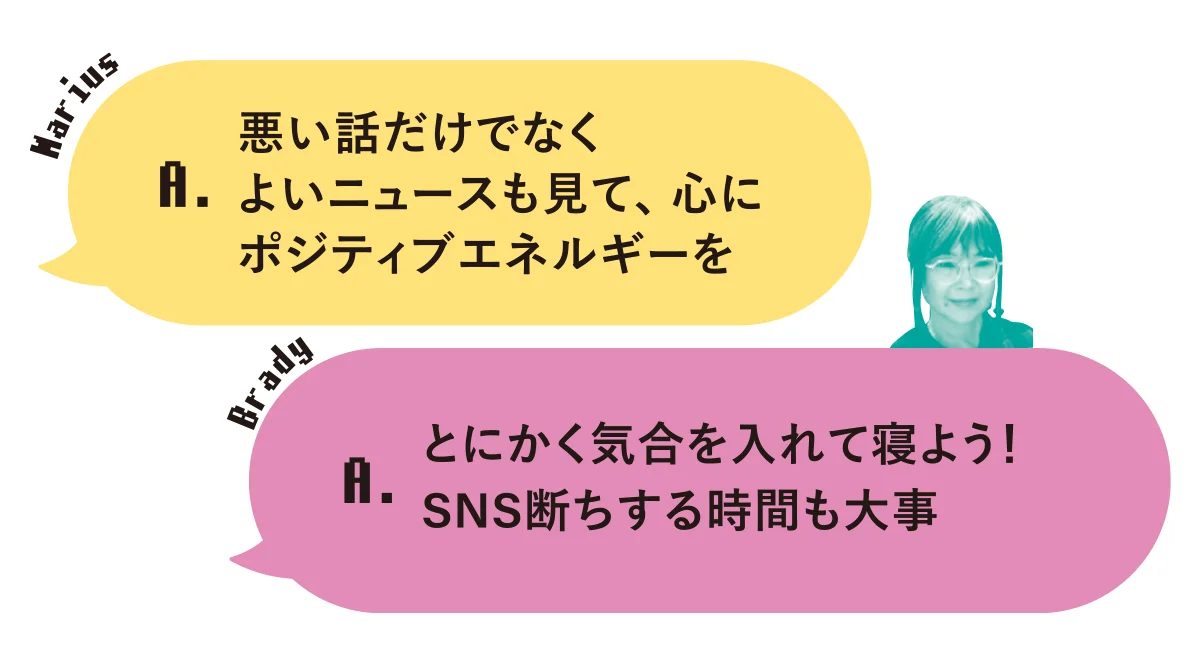

Q 政治への苛立ちとどのようにつき合ったらいいですか?

ペンネーム:まあさん

今の日本は、物価高、移民問題、復興支援などの課題が山積みなのに、国のために動いているように感じない政治にイライラしてしまいます。

SNSでも移民問題にまつわる情報が錯綜していて不安になります。

ヨーロッパを見れば、今何を対策すべきか見えている気がするのですが、政治家は自分たちの保身ばかり考えているように感じるし。これでは日本の未来に希望が持てません。

政治に対するイライラとどううまく向き合っていけばいいでしょうか。