叶 美香さん、リヴカ・リベラさん、伊藤亜紗さん、まったく異なる職業の3人が、映画『サブスタンス』をそれぞれの見地からレビューする。

叶 美香さん、リヴカ・リベラさん、伊藤亜紗さん、まったく異なる職業の3人が、映画『サブスタンス』をそれぞれの見地からレビューする。

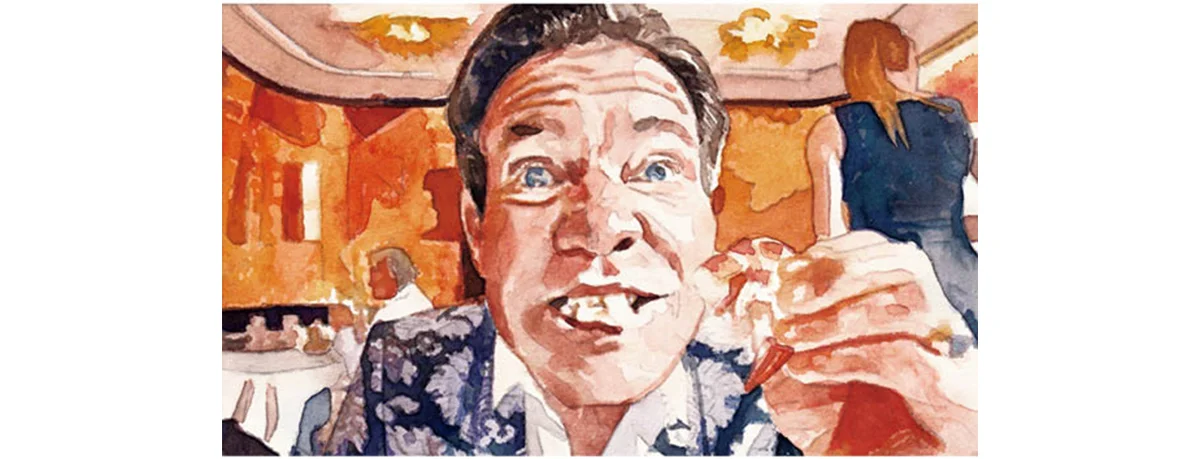

セレブリティライフスタイルプロデューサー。老若男女問わず高い支持を得ている。2021年にスタートしたポッドキャスト「叶姉妹のファビュラスワールド」ではMCを務め、常に上位をキープ。2023年〜たかの友梨ビューティクリニックのアンバサダーに就任。

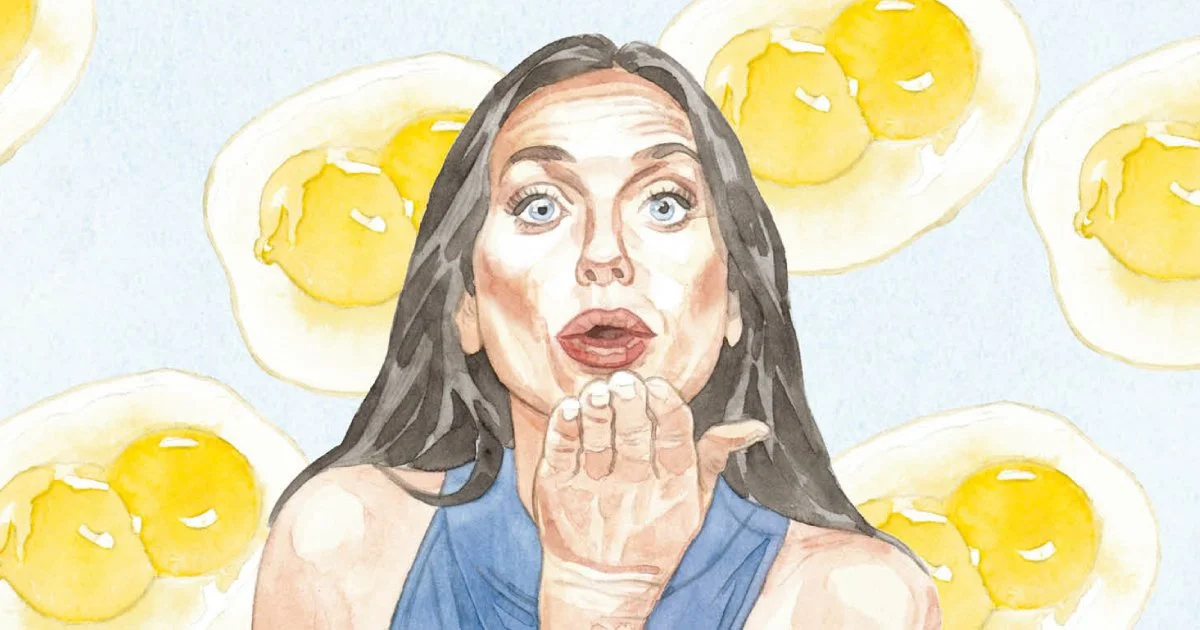

NY出身の俳優、劇作家、映像作家。出演作に『The Same Storm』(’21)など。Signal Awardsを受賞したポッドキャスト「Movies vs. Capitalism」の共同ホストとして、100作以上の映画批評を行う。

東京都出身の学者。東京科学大学リベラルアーツ研究教育院教授。専門は美学、現代アート。著書に『記憶する体』(春秋社)、『きみの体は何者か——なぜ思い通りにならないのか?』(筑摩書房)、『どもる体』(医学書院)ほか。