本という「物」を手に取るその確かさに安心する

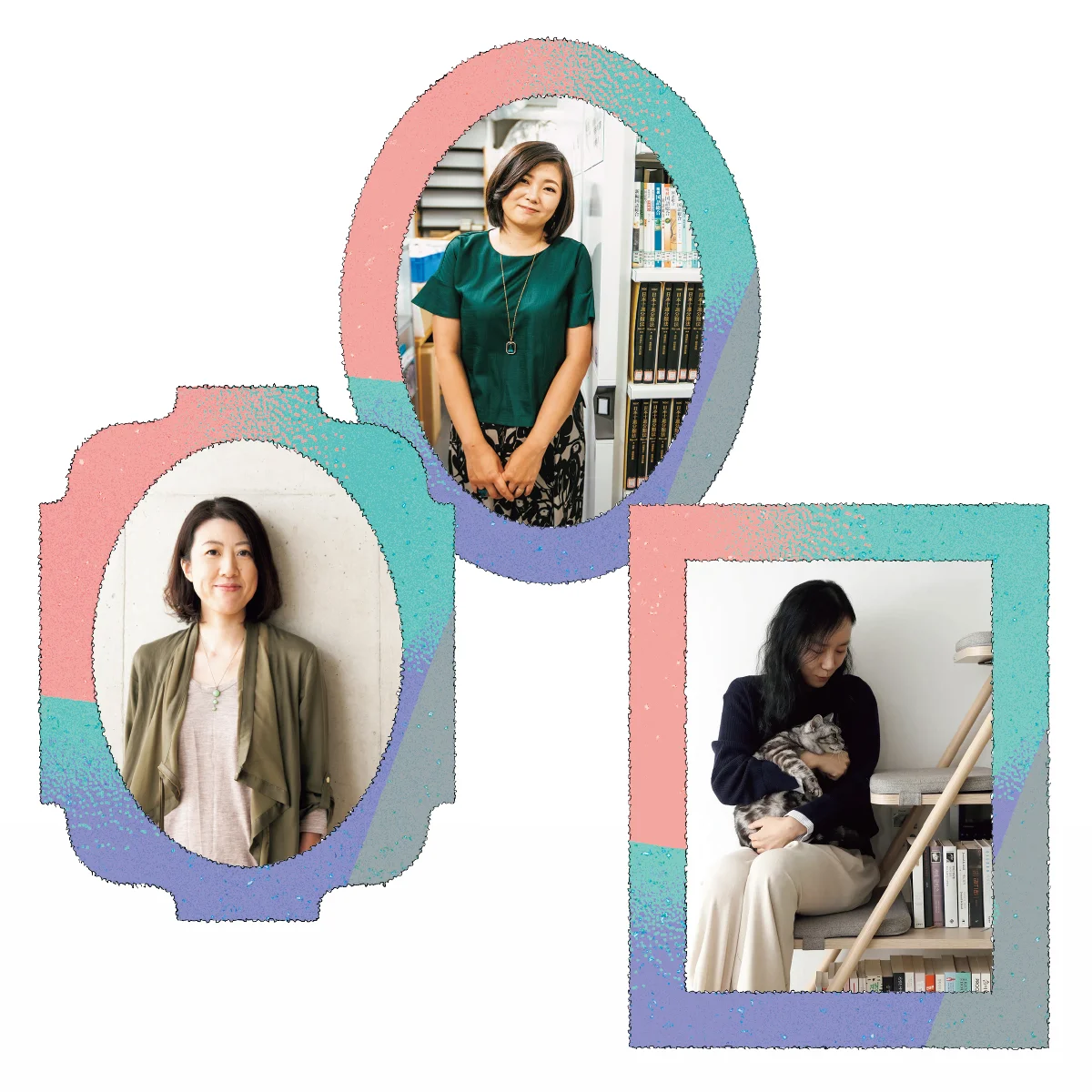

エッセイスト

山崎まどかさん

配信カルチャーが非常に増えている現状に、ある種の息苦しさを覚えているという山崎まどかさん。「形がないもので形のない不安を癒やそうとしている感じというか。たくさんあっていくらでも手に届くということと、みんなが抱えている漠然とした不安が結びついているように思います」。だからこそ、本というものが物質であることに、大きな安心を抱いたという。「紙の本って、なんて確かなのだろう、好きなものは形のあるものとして手もとに置いておくことが大事だと改めて感じました」

こういう事態になる前、今年の自分のテーマとして、内省と自足というテーマを強く考えていたそう。「部屋の中、本棚というものは、自分でコントロールできる数少ない場所。自室の本棚で背を眺めているとき、自分の中の地図を確かめるような気持ちになる。おこもりの期間、時間をかけられるだけのものを、手に取れる形で」。そうした観点から選ばれた3冊だ。

やまさき まどか●コラムニスト。女性文化や映画、文学、海外カルチャーなどをテーマにさまざまな媒体で執筆。著書に『オリーブ少女ライフ』(河出書房新社)、『映画の感傷』(DU BOOKS)など。

上・左 「自分にとって重要な資料であるコーヒーテーブルブックと洋書の棚は定期的に整理。#普通リビングに置く本って洋書とか素敵な写真集でしょというタグも意識(笑)」

右 美しい背のペンギン・クラシックスと全集を並べた棚

RECOMMEND BOOKS

『ベル・カント』

アン・パチェット著

山本やよい訳

(ハヤカワepi文庫/1,240円)

南米の小国を舞台に、反政府組織の武装派ゲリラと、副大統領宅のパーティで彼らに囚われた人質たちの交流を描いた小説。ジュリアン・ムーアと渡辺謙主演で映画化もされている。ペルーのリマで起きた事件をもとにしているが、隔離された環境で一緒に生活していくことによって、異なる立場の人々がお互いを理解していく展開が感動的。そこで生まれるロマンスにも胸が締めつけられる。

『独り居の日記【新装版】』

メイ・サートン著

武田尚子訳

(みすず書房/3,400円)

作家のメイ・サートンがニューハンプシャー州の片田舎で過ごす一年間を記録した日記。1973年に本国で発売されると話題になり、それまで無名に近かった著者を人気作家の地位に押し上げた。このときのサートンは58歳だが、日記の中には静かな日々の中にある内省や明晰な思考だけではなく、激しい感情も渦巻いていて、ひとりで過ごすことの果てしない豊かさというものを感じさせてくれる。

『HERE』

リチャード·マグワイア著

大久保譲訳

(国書刊行会/4,000円)

何の変哲もない、ある部屋の一角。このグラフィック・ノベルはその場所から一歩も動かない。しかし、その場所にはさまざまな時代の記憶が積み重なっている。この家、この部屋で生活したあらゆる年代の家族。この家ができる前からの土地の記憶。そして未来。2014年を軸にして、その時間は紀元前30億50万年から、22175年まで連なっている。閉塞感を忘れさせてくれる美しい本。

本の山から改めて見いだす自分をときめかせるもの

書評家

江南亜美子さん

「時間つぶしになり、お楽しみとして消費できる小説などを挙げてもよかったけれど、もう何も起きなかった世界には戻れないし、目をつぶってやり過ごすこともできない。だとしたら、意識を変えていくことの一助となるような3冊を紹介したいと思いました」と江南亜美子さんは語る。「いっとき、こんまりや断捨離といった言葉がはやり、ミニマムな暮らしの美が喧伝されました。しかし今思うのは、それらは、必要なものがすぐに買える平時の都会にだけ許された、一種の幻想のようなものだったのではないかということです」。人間は移り気で、無駄だと思っていたものにも、突如ときめいたり、心から必要としたりする瞬間がくる。そんなことを改めて感じたそうだ。「だから私にとっての心地のよい暮らしとは、脱・ミニマリズムかな。猫、ときどき花、大量の本、他愛ないことを言い合う家族、変わり映えはしないけど安心して食べられる食事、そんなものの積み重ねで」

えなみ あみこ●書評家・京都芸術大学講師。新聞、文芸誌、ファッション誌などで、おもに日本の小説と翻訳小説を評する。新人発掘にも余念がない。共著に『世界の8大文学賞』(立東舎)など。

「新潮クレスト・ブックスには滋味深い小説がたくさん。背表紙が美しく、紙の手ざわりもよく、本棚のそこだけがぱっと明るくなるのもうれしい。老後まで愛でておくつもり」

今読みたい本、すでに読んで書評したい本、もう一回よく考えて読みたい本などを、ベッドサイドに

RECOMMEND BOOKS

『コレラの時代の愛』

G・ガルシア=マルケス著

木村榮一訳

(新潮社/3,000円)

荒唐無稽かつエモーショナルな恋愛小説で、この憂き世を忘れたい。『百年の孤独』の作家の手にかかれば、一途な愛は59年と9カ月と4日もの間、持続するらしい。男は、夫を亡くしたばかりの72歳の夫人に告白する。〈わたしはこの時が来るのを待っていた〉。独身のまま待ち続けた狂気の愛を、そのすれ違いのさまを、疫病や内戦の広がる土地を舞台に圧倒的な時間の厚みとともに描きだす小説。

『それを、真の名で呼ぶならば 危機の時代と言葉の力』

レベッカ・ソルニット著

渡辺由佳里訳

(岩波書店/2,200円)

著者は「災害ユートピア」(=大災害後に一時的な相互扶助の共同体ができること)や、「マンスプレイニング」(=男性が女性に偉そうに物事を説明したがること)の概念を生んだアメリカの女性著作家。本書では「冷笑」的な態度が変化の可能性を狭めたり、思い込みが時に判断にバイアスをかけたりすると、やさしい言葉で説く。批判で終わらない希望あるメッセージがいい。心を冷静に保ちたいときに。

『オーバーストーリー』

リチャード・パワーズ著

木原善彦訳

(新潮社/4,300円)

人間のウイルス感染という災厄の原因を、文明と自然が近づきすぎ、野生動物の生態をヒトが侵した点に見る向きもある。気候変動と環境破壊も表裏一体。アフターコロナの世界で私たちはどう生きるべきか。考えるにはこの小説を。ばらばらの世界に生きる8人の物語が短編小説風に並び、やがてひとつの大きな筋をつくる。原生林が発する声を聴くというテーマがエレガントに落とし込まれた作品。

book review: Madoka Yamasaki, Amiko Enami interview & text: Azumi Kubota

book review: Madoka Yamasaki, Amiko Enami interview & text: Azumi Kubota