M: Marius

S: SPUR

S マリウスさん、今日はリモート取材ですが、今どちらにいるんですか?

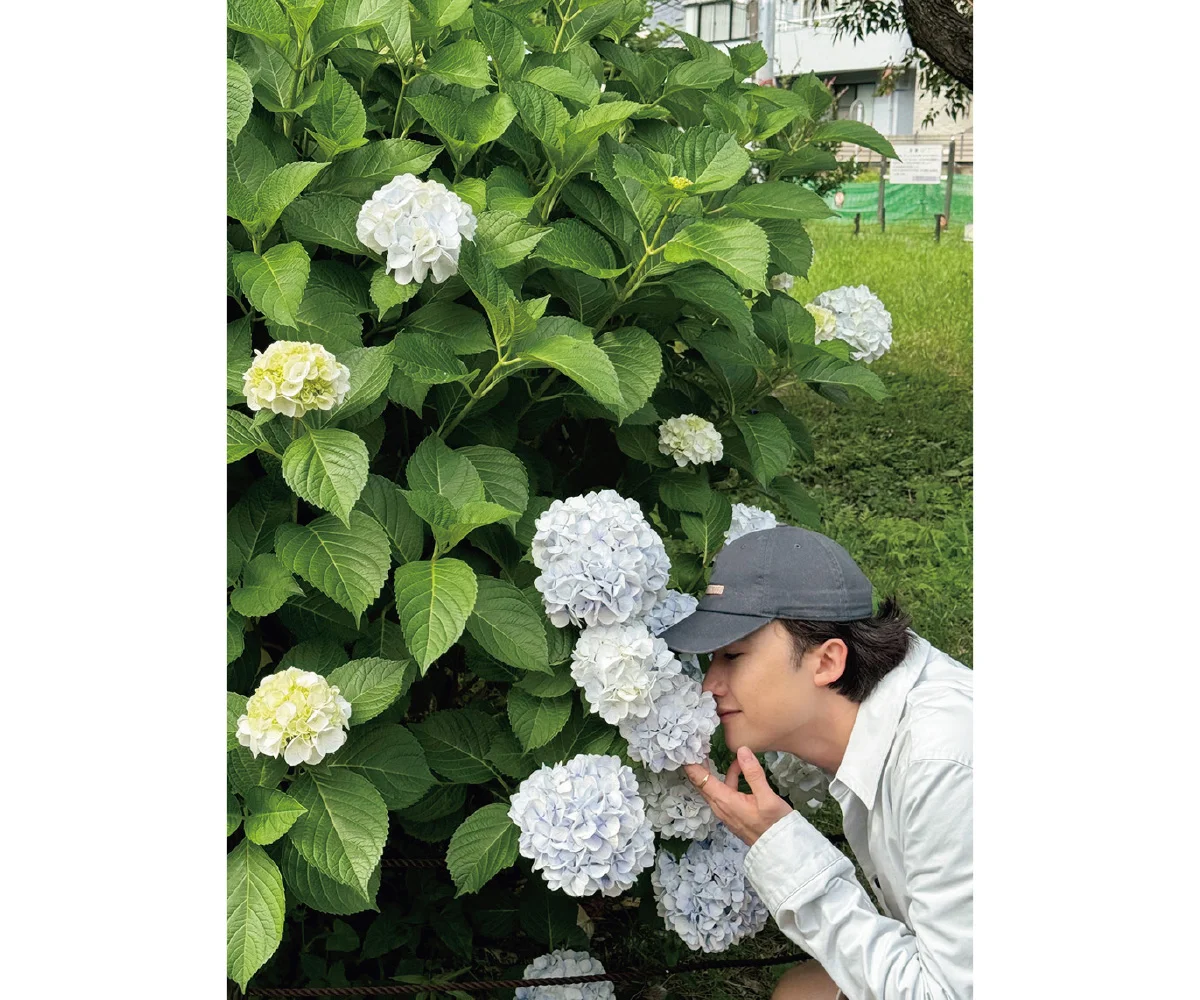

M 神戸の母方のおばあちゃんの家です。おばあちゃんは僕のことをすごく応援してくれていたので、家中に昔のポスターが貼ってあって。玄関先もポスターだらけで、宅配便の人に推し活していると思われてたみたい(笑)。

S マリウス推しのおばあさま、素敵です! さて、今日のテーマですが、今年は戦後80年ということで、「平和はどうしたら守れるのか」について改めて考えてみたいと思います。

M 難しいテーマですね。今でも世界では戦争が起きている地域があり、しかも誰も止めることができていない。「国連」は第二次世界大戦を防げなかった反省からつくられたわけですが、機能しているとは言えません。いつ今以上に大きな衝突があってもおかしくない状況ですよね。

S その一方で、日本は戦後80年という時間がたち、自ら意識的に動かないと、戦争の記憶に触れる機会が減っている気がしています。マリウスさんの故郷、ドイツはどうですか?

M ドイツでは小学校の頃から戦争教育があって、ホロコーストのことなども学ぶのですが、それに加えて、街中に戦争の傷跡が残されていて、ドイツ人が過去に何をやったのかということが、日々目に入ってくるようになっています。

S 意図的に残されているんですね?

M そうです。たとえば昔の家がそのまま残されていて、その家の前の石畳に、「何年の何月にこの家の人がつかまってアウシュビッツで殺されました」と金色の文字で書いてある。それが法律で決まっているんですね。

S それはすごい。徹底してる。

M そういう生々しい戦争の傷跡を見ると、その家族に起きた悲劇がリアルに感じられるので、ただ教科書で学んで、「へぇ、そんなことがあったんだ」で終わるのではなくて、「こんな悲惨なこと、二度と起きてはいけない」という気持ちになる。今住んでいる人も自分の家にそういう歴史があったんだってわかるんですね。

S 二度と悲劇を繰り返さないというドイツの強い意志を感じます。日本では数年前、広島平和記念資料館の展示物がリニューアルされて、被爆者の凄惨な姿を再現した被爆再現人形が撤去されました。実物ではないものでは、本当の悲劇が伝わらないからとの理由でしたが、強烈なインパクトを残す展示物だっただけに、撤去に反対する声も上がりました。

M どう伝えるかは本当に難しい問題ですね……。ただ、ドイツでも、これだけやっても「アウシュビッツは作られた話だ」みたいなことを言う歴史修正主義者はいるし、「ホロコーストは過去のことで、自分たちには責任がない」と考える若者もいます。

でも、僕は「怖いから見ないようにする」のではなくて、過去のことを教訓に同じ過ちを繰り返さないようにすることが、今を生きる人間の責任だと思います。また、自国の視点で理解した歴史だけでなく、ほかの国の歴史も学んで両サイドから物事を見ることで、偏りのない広い視座を持つことができると思っています。

S ご自身のおばあさまに戦争体験を聞いたりもしますか?

M ドイツのおばあちゃんにはめっちゃ聞きます。たとえばソ連(現ロシア)で戦ったおじいちゃんの兄弟の話とか。おばあちゃんによると、食べ物がなくて餓死寸前で歩いていたときに、敵のソ連の農家のお母さんがドイツ兵にごはんをくれたそうです。そのやさしさがなかったら生き残れなかったって、亡くなるまでそのお母さんに感謝していたって。そういうストーリーを聞くと涙が出ます。

S 敵国だからって、その国の人が全員悪いわけではないということですよね。

M そうですね。こういう話は教科書には載っていないので、僕はいろいろな国の兵士の個人的な日記を読むようにしています。そうすると大きな歴史とは違うストーリーが見えてくる。今ロシアがウクライナに攻撃しているけれど、ロシア人全員が悪者っていうわけじゃない。そこは大事にしたいですね。

普通の人が思考停止したとき、巨大な暴力が可能になる

M 僕が好きな政治哲学者にハンナ・アーレントという人がいます。

S 映画『ハンナ・アーレント』(’12)でも話題になった人ですね。

M そうです。彼女はユダヤ系のドイツ人で、僕の実家があるハイデルベルクの大学でも学んでいたことがあるんですね。僕がよく散歩するコースにハイデルベルク城に向かう坂道があるんですけれど、その途中に彼女が住んでいた家の跡地が今でも残されています。

S 歴史を感じる散歩コースですね。

M ナチス政権成立後に、アーレントは弾圧から逃れるためにフランス、さらにアメリカへと亡命して。そうした自身の経験から全体主義を分析するなど、多くの著書を残したことで知られています。

S 全体主義というと個人の自由より国家全体の利益を優先するという考え方ですね。まさにナチスがそうだったように。

M そうですね。アーレントの著作の中でも特に注目されたのが、『エルサレムのアイヒマン——悪の陳腐さについての報告』という本です。ナチス親衛隊の中佐、アドルフ・アイヒマンのことはご存じの人もいると思います。

S 数百万人ものユダヤ人を強制収容所に移送する中心となった人物ですね。

M アイヒマンはドイツの敗戦後、逃走し、15年にわたる潜伏生活を送った後に、アルゼンチンで1960年に拘束されてエルサレムで裁判にかけられました。その裁判すべてをアーレントが傍聴して書いたのがこの本です。

S 裁判で彼が語った「一人の死は悲劇だが、何百万人の死は統計上の数字にすぎない」というのは、その冷酷さを表す言葉として有名ですが、アーレントはどんな分析をしたのでしょうか。

M 裁判を通してアーレントがたどり着いたのは、意外にも「悪の凡庸さ」ということでした。どういうことかと言うと、アイヒマンはユダヤ人にとって悪魔のような存在であるはずなのに、じつは彼は上からの命令に何も考えずに従ったに過ぎず、実際はただの平凡な小役人であったと。極悪非道の人間がジェノサイドを引き起こすのではなくて、ごく普通の人間が思考を停止したときに悪がその人間を支配するという結論に至ったんですね。

S 何も考えずにいると、誰でも「悪」になり得るということですね。

M はい。普通の人の思考停止が巨大な暴力を可能にしているということです。アーレントの分析はアイヒマンを擁護していると、同胞のユダヤ人から裏切り者扱いされてしまった。けれど、実際ナチスの将校たちはアウシュビッツなどで悪魔のような所業を行いながら、ごく普通の家庭人としての顔も持っていました。

だから大事なことは、「これはおかしいんじゃないか」と疑問を持ったり、批判せずにいると、誰でも悪になり得る可能性がある——その自覚を持つことが平和を守る上でとても大切だということです。

「平和」は無料ではなくて、闘って勝ち取っていくもの

S そういう意味で、批判的思考や疑問を持ち続けることは困難な時代かもしれません。選挙の投票率の低さにもそれが表れているような。

M 戦後80年、平和だったために、危機感が薄れてしまった面もあると思います。それとソーシャルメディアの影響も大きいと思う。自分で考える前に、たくさんの情報が与えられ、それを鵜呑みにしてしまう。

平和な今こそ声を出す勇気、行動する勇気が必要で、「これはまずい!」と思ったときには、たいていもう止められない状況になっていると思います。

S そうなる前に行動しなくてはいけませんね。

M そうですね。「平和」は無償で与えられるものではなくて、闘って勝ち取っていくものだと思うし、リノベーションが必要な建物だと思う。そのままで放置するのではなくて、時代に合うようにみんなで考えて修復していく。それができて初めて、平和は守られるのだと思います。