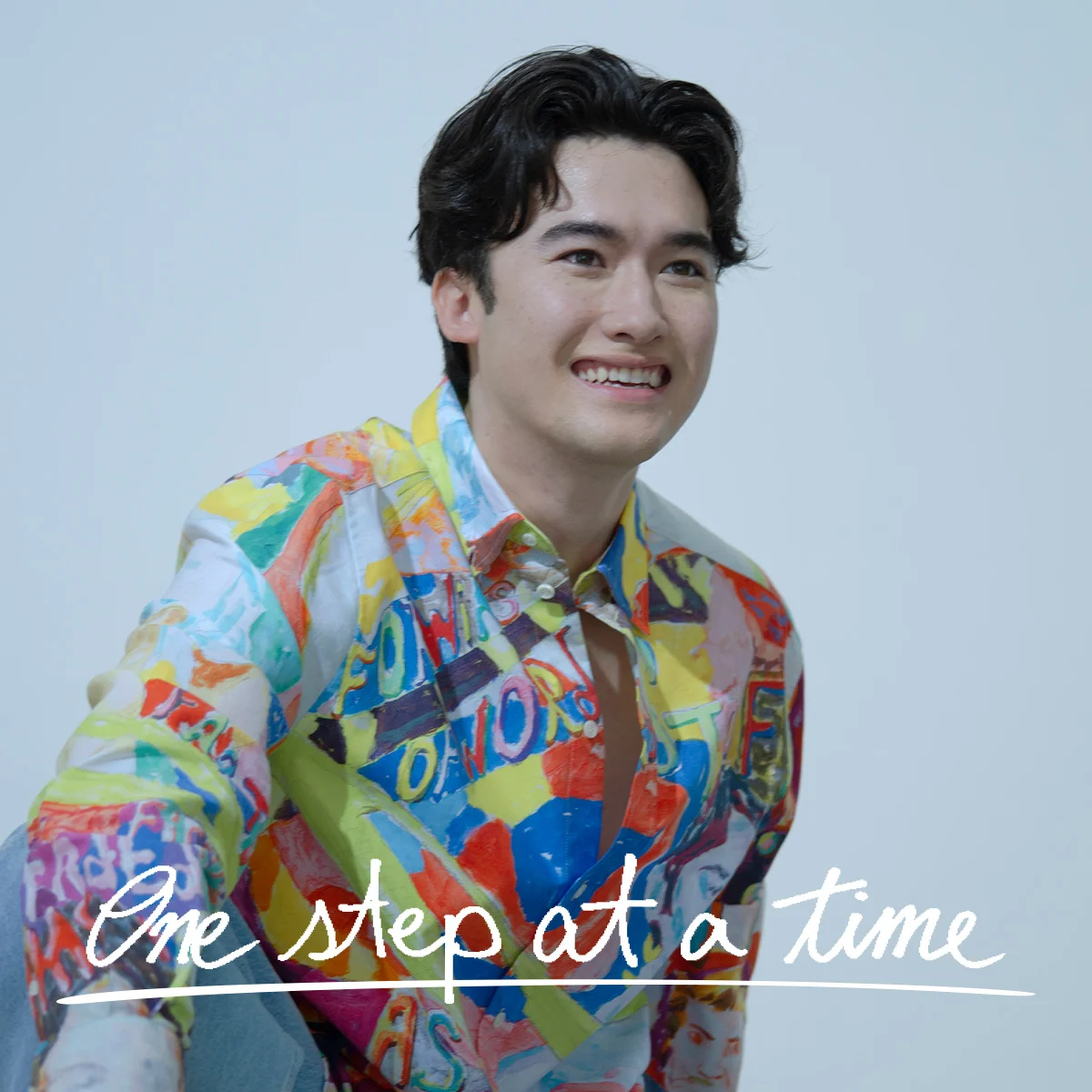

M: Marius

S: SPUR

S 大学卒業後は世界中を飛び回っていたマリウスさんですが、このところ日本にいることが多いですね。

M はい。少し腰を落ち着けて、これからのことを考えたいと思っていて。今いろいろなことを計画しているので、また改めてお知らせしますね。

S それは楽しみです。さて、今月のトピックは「表現の自由」。古くて新しいテーマです。特にトランプ大統領になってからのアメリカを見るにつけ、いろいろと考えさせられることが多いです。

M 僕も近頃は友達と表現の自由について話すことが増えました。そもそもこれは、民主主義の基本のひとつで、どんな人もどんな異なる意見も自由に発信できるということは、民主主義の原動力となっています。でも最近は陰謀論やフェイクニュース、誹謗や中傷があふれ、表現の自由はどこまで許されるのかなぁと。

たとえば、アメリカではトランプ大統領が就任演説で「本日から連邦政府が認める性別は男性と女性だけだ」とLGBTQ+の存在を否定しましたよね。それで性的マイノリティに対する風当たりが強くなっていて、「トランスジェンダーのせいでインフレになった」なんてことを言う政治家もいます。でも、人口のほんの数パーセントのコミュニティが国家の経済を破綻させるほど影響力があるのかって言いたいです。

S ひどいですよね。そういうデマがSNSで拡散されているのを見ると、分断は今以上に深まっていくのではと怖いです。表現の自由は大事だけれど、何かの制限が必要なのではと思ったりして。

M そうですよね。でも、表現の自由って、実は完全に自由じゃなかったりするんですよ。たとえばドイツは民主国家ですけれど、公の場で、「ホロコーストはなかった」とその存在を否定するような発言をすると有罪になるし、公共の場でナチスのシンボルの鉤十字を展示したり、ナチス式の敬礼をすることは法律で禁止されています。

S ナチスドイツの歴史が修正されないように厳しく制限されているんですね。

M そうです。ドイツだけじゃなくて、どの国でもある程度の規制はあって、人間の尊厳を否定するようなヘイトスピーチを法律で禁止している国は多いし、日本も「公共の福祉に反しない」という範囲での表現の自由が認められています。

もし何の規制もなくて、「この電車に爆弾をしかけた!」なんていう嘘を発信することが許されたとしたら、そのたびに社会が大混乱に陥ってしまいます。つまり「人を殺したらいけないよ」という法律があるから人は安心して暮らせるのであって、「人を殺すのも自由だよ」という国では安心して自由に暮らせないわけです。だから本当の自由って、自由じゃなかったりするんですよ。

S 憲法や法律がなければ本当に自由か——というとそうじゃなくて、制限があるから、自由が保障されるというわけですね。うーむ、深い。

積極的自由と消極的自由が「自由」を理解するカギに

S SNSでは流言飛語が垂れ流される一方、アメリカでは政府による言論の弾圧のようなことが起きています。ターゲットになっているのが大学で、ニューヨークのコロンビア大学では逮捕者まで出ました。

M この大学は、昔からリベラルな校風で、イスラエルのガザ攻撃に対する抗議行動も活発でした。ところがトランプ大統領は、「反ユダヤ的な行動は容認しない」と、運動の中心となっていた大学院生を逮捕したんですね。でも、彼らの抗議行動は、「ユダヤ人批判ではなく反戦運動にすぎない」「言論弾圧だ!」と各地で抗議デモが広がっています。

S 本来、大学は外部からの干渉や圧迫を受けない「学問の自由」が守られているはずなのに、強権的に政府が介入するなんて、まるで独裁国家のようです。

M 本当に。だから規制することは大事だけど、行きすぎると「表現の自由」が侵されることになる。そのバランスがすごく重要ってことですね。

S 「表現の自由」がどこまで許されるのか、その指針となるものって、何かあるのでしょうか。

M アイザイア・バーリンというイギリスの哲学者は、自由には積極的自由と消極的自由があるというんですね。積極的自由というのは、自分を律して、可能性を広げ本来の自分を実現していく自由のことで、消極的自由というのは、行動を何かに邪魔されない自由のこと。制限や妨害からの解放を意味します。

S む、難しい……。

M 具体的に言うと、たとえばアルコール依存症の人がいるとします。そのときに、「心身に害があるとしてもお酒を禁止する法律なんか必要ないから好きなだけ飲ませてほしい」というのは消極的自由です。

S 制限からの解放ということですね。

M そうですね。一方、アルコールに依存しているということは、本来の自分ではない。酒量を制限し、自分を律して本当の自分を取り戻すことこそが、本当の自由だというのが積極的自由です。

S なるほど。

M 「うちの子は、教育なんて必要ないです、自由に育てます」というのが消極的自由で、「いや、いろいろな教育を受けさせて、知識を身につけることが本当の自由につながる」というのが積極的自由です。

S なんとなくわかってきました!

M これをもとに考えると、「デマも流していい」「誹謗中傷も自由にやりたい」というのが消極的自由で、「それではお互いにののしり合うだけになってしまう。有益な議論や安心できるコミュニケーションのために、規制が必要だ」というのが積極的自由ということになると思うんですね。そういう意味で、自由について理解を深めることが大事かなと思います。表現の自由は少し制限を設けて積極的自由を求めてもいい段階かもしれません。

自由な表現を盾に深まる分断。融和に導くために必要なのは

S 現代は、インターネットというツールを得たことで、これまで以上に自由に自分の意見を発信できる時代です。でも、積極的自由が獲得された状況とは言えず、分断は埋まっていないですよね。

M 極端な意見の人がお互いに過激な発言を繰り返していることが、社会の分断をより深くしているんでしょうね。

S では、自由な表現から分断ではなく、融和へと導くには、現段階でどんなことが必要だとマリウスさんは思いますか。

M 社会哲学で「公共圏」という概念があります。他者と相互にかかわり合う空間や時間のことで、SNSも公共圏のひとつです。で、健全な公共圏をつくるための条件をドイツの哲学者、ユルゲン・ハーバーマスがいくつか挙げています。

表現の自由もそのひとつで、まずは誰もが圧力を受けずに自由に発言できること。また、マイノリティであろうと障がい者であろうと、どんな人も排除されずに社会の構成員として包み込むインクルーシブな場所であること。情報へのアクセスが誰でも可能なこと。そしてお互いに歩み寄り、合意を目指して話し合うことが大事だと言っているんですね。

S 人によってプライオリティが違うから、環境問題を優先したい人と経済を優先させたい人を合意させるのは難しいけれど、どこかでゴールを見つけないと前には進んでいかないですもんね。

M 移民問題などもまさにそういった合意を目指した話し合いが重要です。「移民のせいで犯罪が増えたから追い出そう」と言う人たちがいるけれど、たとえばドイツの移民には医療現場で働いている方も多く医者や看護師もいれば、清掃スタッフのようなエッセンシャルワーカーもいます。社会を構成する一員です。そもそも「移民=犯罪者」ではないし、逆に彼らがいなかったら社会が成り立たないかもしれない。表現の自由を盾に言いたいことを言うだけでなく、一歩引いた包摂的な視点をもって議論していくことが合意を目指す上では必要。そういった視点を得るにも教育が大事だなと、最近つくづく思っているところです……って、今回は、お勉強っぽいですね(笑)。

S いやいや、すごく大切な学びです。それでは次回もよろしくお願いします!

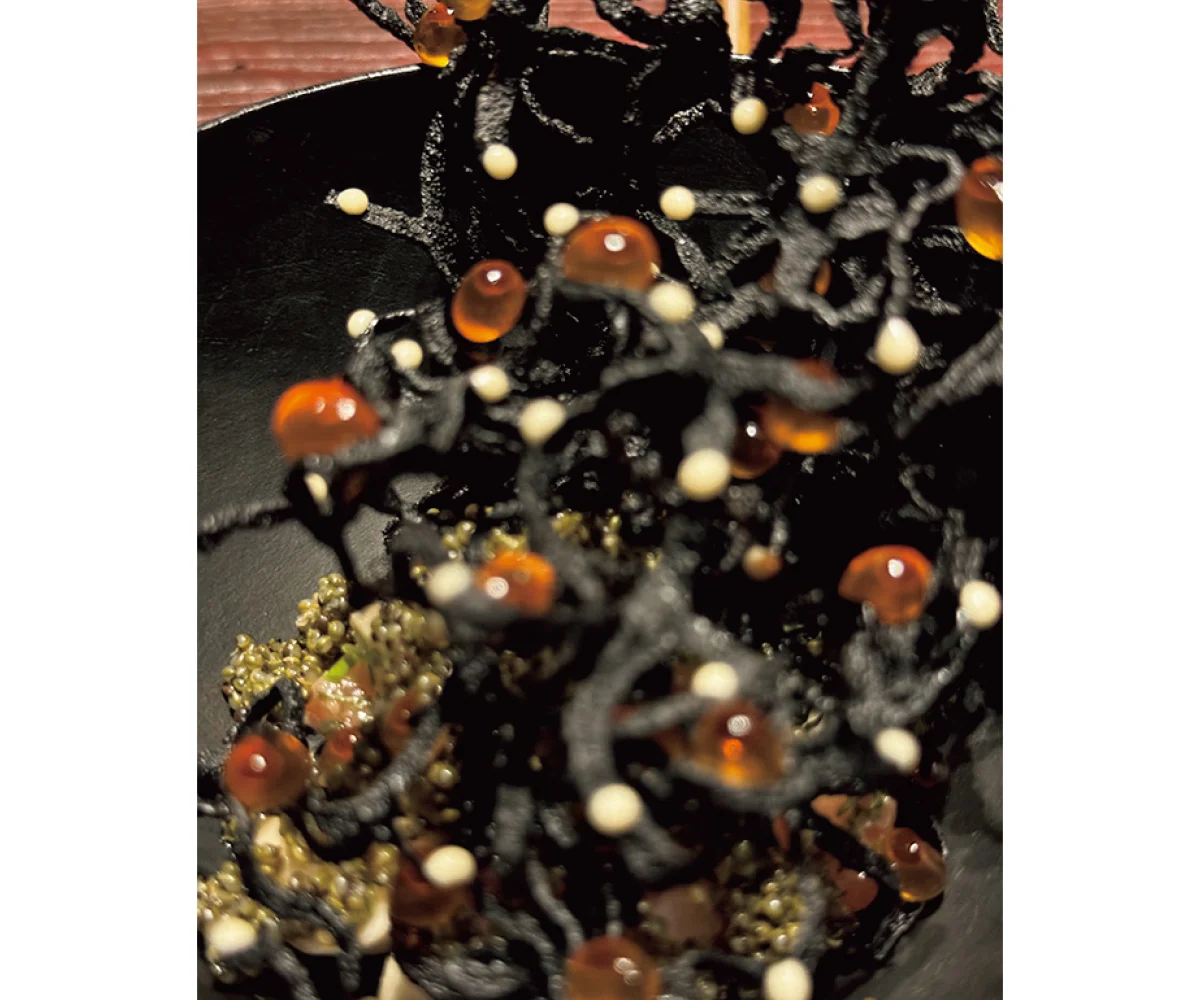

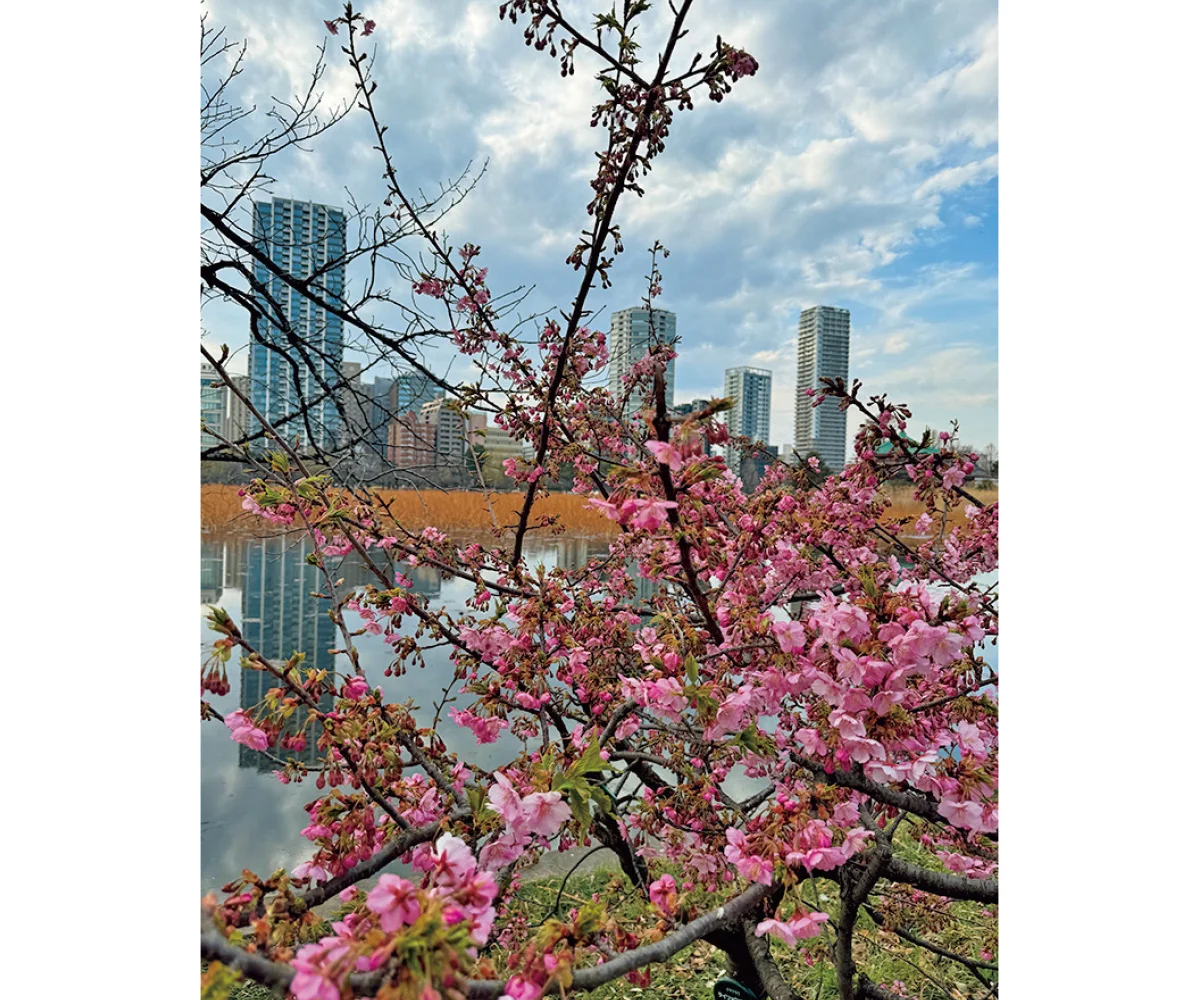

今月のsnaps

日本の季節の移り変わりを存分に楽しんでいるマリウスさん。