ブレイディみかこのSISTER "FOOT" EMPATHY

"他者の靴を履く足"※を鍛えることこそ、自分の人生を自由に歩む原動力となる! 真面目な日本女性に贈る、新感覚シスター「フット」談

※ ブレイディさんの息子が、他者の感情や経験などを理解する能力である"エンパシー"のことを、英国の定型表現から「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現。著作内のこのエピソードが多くの反響を呼び、社会現象となった。

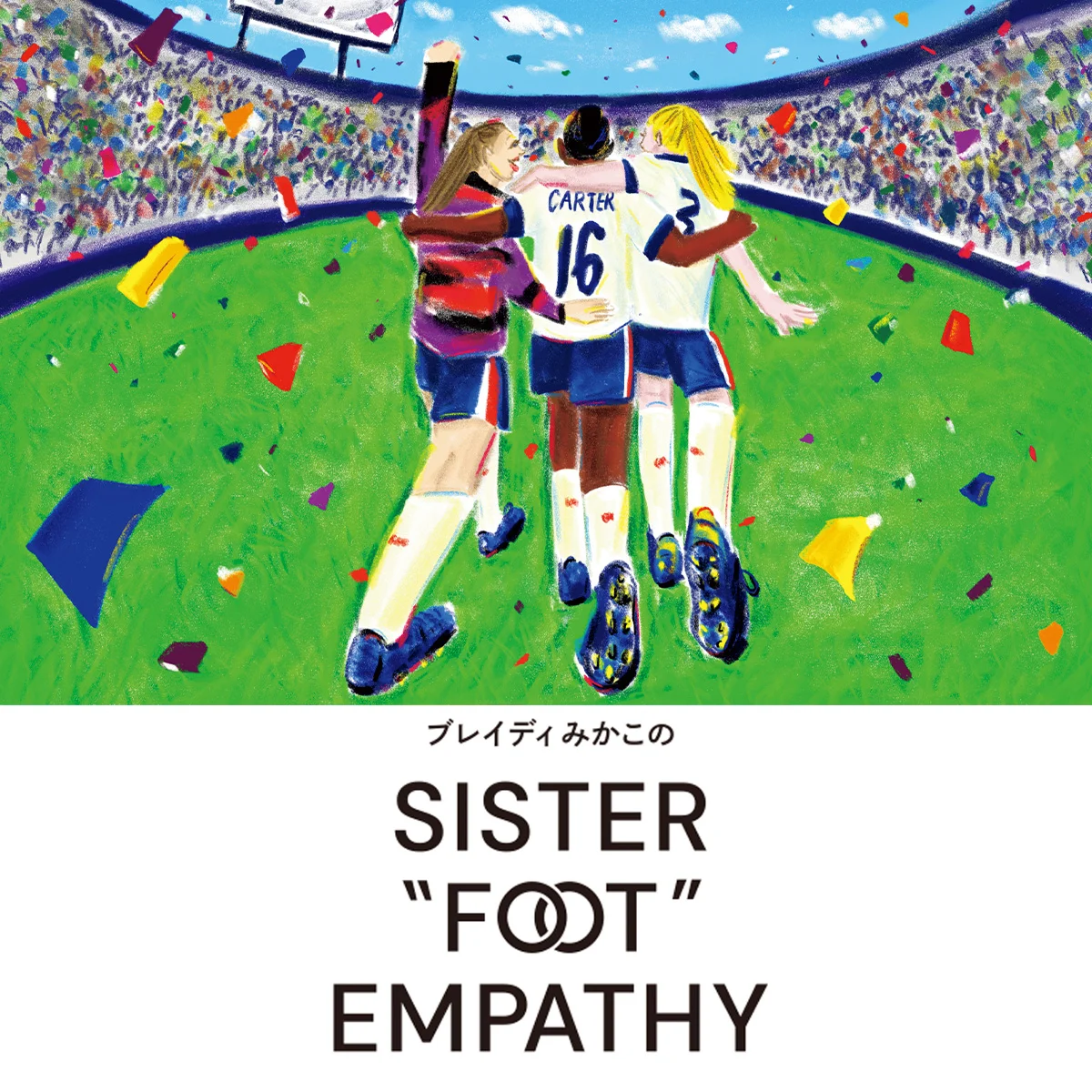

今夏、女子サッカーのUEFA欧州選手権(Women’s EUROと呼ばれる)で、またもやイングランド代表チームが優勝した。2022年に初優勝を果たしたときの英国内の盛り上がりについては、当時この連載でも書いたが、今回も、こちらは再び大騒ぎだった。

イングランドの男子サッカー代表チームの愛称は「スリーライオンズ」(ヘンリー1世が、紋章にライオンを採用したのがきっかけ。その後、ライオンが1頭から3頭になり、国章の一部になった。イングランドのサッカー協会(フットボール・アソシエーション)も3頭のライオンのエンブレムを使っている)だが、女子代表チームは「ライオネス」の愛称が定着している。

さて、そのライオネスたちの活躍に人々が熱狂する一方、今年は前回の優勝時と違い、国内ではダークな問題も話題になった。まことに不幸極まりないことではあるが、サッカーとは切っても切れないイシューが、女子サッカーにも入り込んできてしまったのだ。

代表チームのジェス・カーター選手が、女子EURO開催中にSNSで激しいレイシズムに晒されたのだ。アフリカ系の父親を持つ27歳のジェスは、ライオネスの頼りになるディフェンダーだ。しかし、準々決勝でスウェーデンに勝利した後で、自分がレイシズムのターゲットになってきたことを明かし、SNSをやめるという声明を発表した。彼女はこのように述べた。

「すべてのファンが(選手の)技量や結果について意見する資格があると思いますが、誰かの外見や人種をターゲットにしてもよいとは思いませんし、賛成もしません」

男子サッカーでも、レイシズムは昔から存在しており、いまだ解決されていない大きな問題の一つだ。サポーターたちが敵のチームの選手たちに人種差別的な言葉を浴びせるだけではない。白人でない選手が試合中に何か失敗をしたり、期待どおりに活躍できなかったりすると、所属チームのサポーターたちからレイシズム丸出しの罵倒を受けるのだ。これは何年、いや何十年たっても変わらない光景である。昔、ジャマイカ系の知人が、こうした状況について、次のように言っていた。

「俺たちは活躍すれば『英国の誇り。多様性の象徴』とか言われるけど、何かヘマをやらかしたら『外国人はさっさと帰れ』と言われる身の上」

本当にこれは、移民や移民の子孫であることの本質を突いた言葉だと思う。サッカー界のレイシズムは、単なる差別だけでなく、一国で生きる移民の立場を映し出しているのだ。

ライオネスのメンバーたちは、ジェス・カーター選手の声明を支援し、ある決断を下した。準決勝のイタリア戦以降、試合の前に片膝をつくジェスチャーをしないことを決定したのだ。試合の前に、ピッチで選手たちが片膝をつく行為は、人種差別への抗議を示すジェスチャーだ。英国では、2020年に米国で起きたジョージ・フロイドの事件の後に全米でブラック・ライヴズ・マター(BLM)の抗議運動が巻き起こったのを受け、イングランド代表チームやプレミアリーグも始めた(プレミアリーグでは、現在はリーグの節目や特定の試合でしか行われていない)。

レイシズムで苦しんだ選手がいるのに、どうして人種差別に抗議するジェスチャーをやめるのか、と不思議に思われるかもしれない(実際、ライオネスには一部の人権活動家たちからこうした批判も寄せられた)。しかし、ライオネスたちは、もはや形骸化しつつあるジェスチャーをやめ、次の段階に進まなければならないと考えているようだ。チームの監督、サリーナ・ヴィーフマンは、選手たちが片膝をつくジェスチャーをやめたのは、それだけでは「不十分」だからだとBBCに話し、ライオネスのアレックス・グリーンウッド選手は、人種差別反対のジェスチャーは「目的を見失っている」と言う。

確かに、試合の前にいつも同じジェスチャーをしている選手たちを見ても、その光景が当たり前になってしまうと、その意味や理由を考えなくなる。だからこそ、片膝をついている選手たちを応援しているくせに、試合に負けたらレイシズムに満ちた投稿で特定の選手を攻撃するという大いなる矛盾が生まれるのだ。これでは、そもそも何のためのジェスチャーなのかわからないし、攻撃されている選手たちは、そのようなファンの行動に絶望感すら覚えるのではないか。

予想通り、ライオネスの決断には、右派ポピュリスト政党リフォームUKのファラージ党首が喜んでいるそうだ(片膝つきのジェスチャーは、「マルクス主義者のBLMの政治活動と切り離すことはできない」と発言したこともある)。逆に、左派のほうでも、いまでもそれは反差別運動のパワフルなシンボルだと主張する活動家たちがいる。しかしながら、いまや片膝つきのジェスチャーは、コロナ禍中の医療従事者への拍手運動と同じようなものになっているという声もある。過酷な医療現場で働く人々には、待遇改善や賃上げこそが必要なのであって、拍手だけで終わらせるのは欺瞞と批判され、尻すぼみになって絶えたあの運動である。実際、片膝をつくジェスチャーとは裏腹に、サッカー界のレイシズムは増加しており、2023−’24 シーズンでは「全レベルのサッカーで人種差別的発言は47%増加」という調査結果もある。

ライオネスの決断を受け、イングランドのプレミアリーグも片膝をつくジェスチャーを全面的に廃止することを検討しているという。ジェスチャーだけじゃダメなんだという、ライオネスたちの訴えは、男子サッカー選手たちにも共感されているのだろう。いずれにせよ、イングランド女子代表チームのメンバーたちは、人種差別を受けて苦しんでいる仲間を見てシスターフッドで立ち上がった。「サッカーとレイシズム」という男子サッカー界が解決できずにきた問題と、正面から向き合おうとしているのだ。

虐げられてきた歴史を持つ女子サッカーの関係者だからこそ、虐げられる人々の目線に立ってサッカー界を変えるかもしれない。国際大会でばんばんゴールを決めるたくましい彼女たちの足は、レイシズムを蹴散らし、すべての人がリスペクトされるサッカーピッチを目指して進み続ける。

ライター・コラムニスト。英国在住。『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)など著書多数。本連載をまとめた『SISTER"FOOT"EMPATHY』(集英社)が好評発売中。