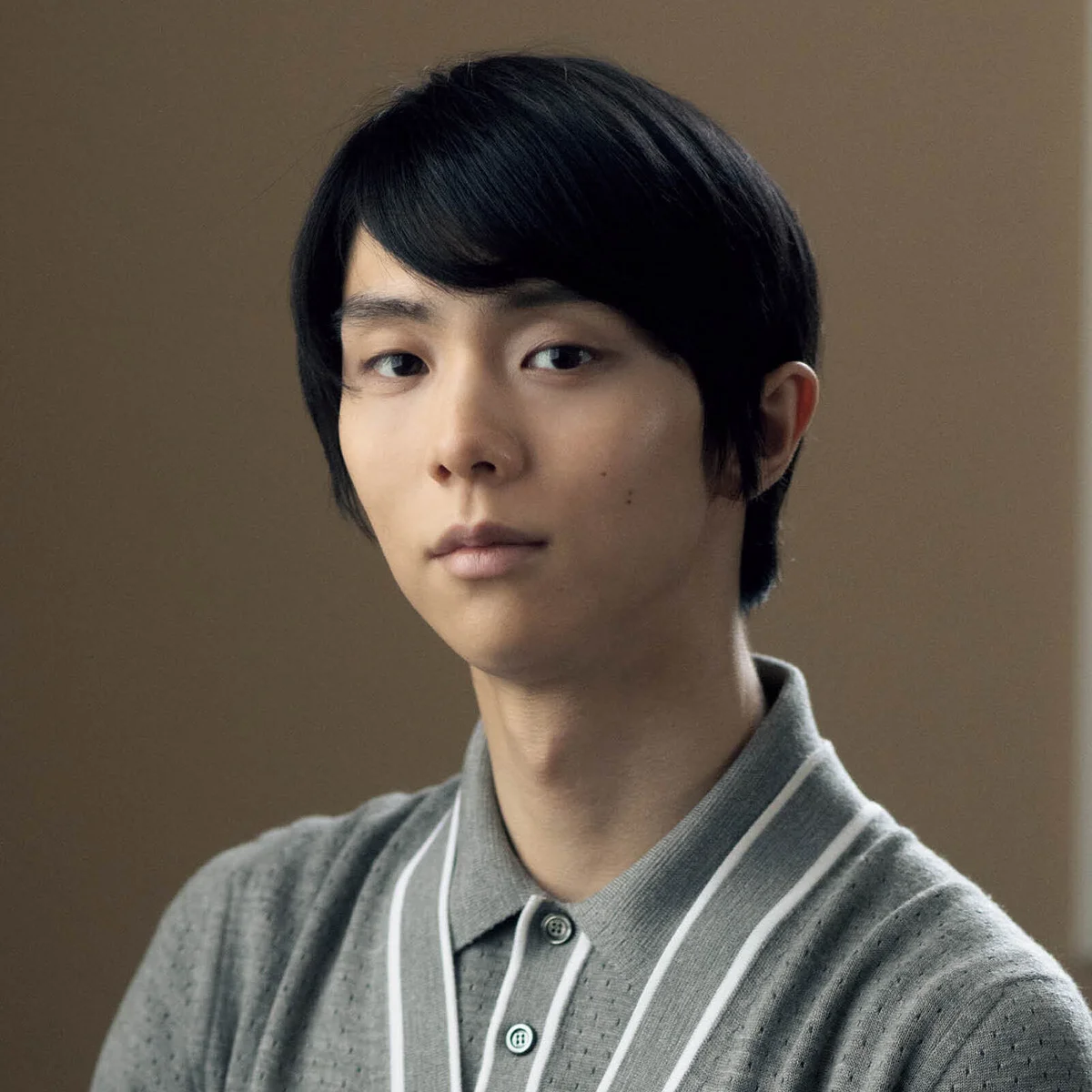

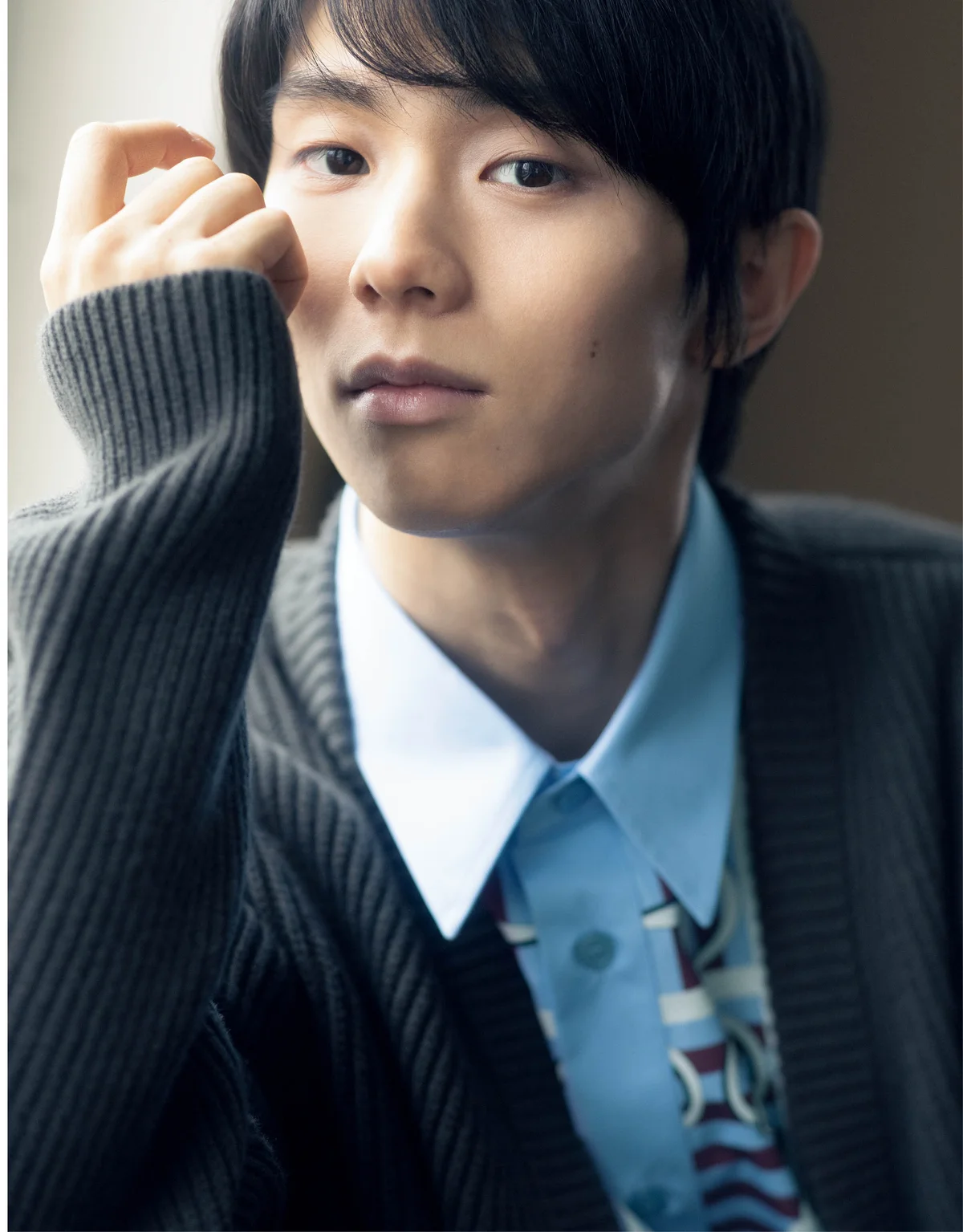

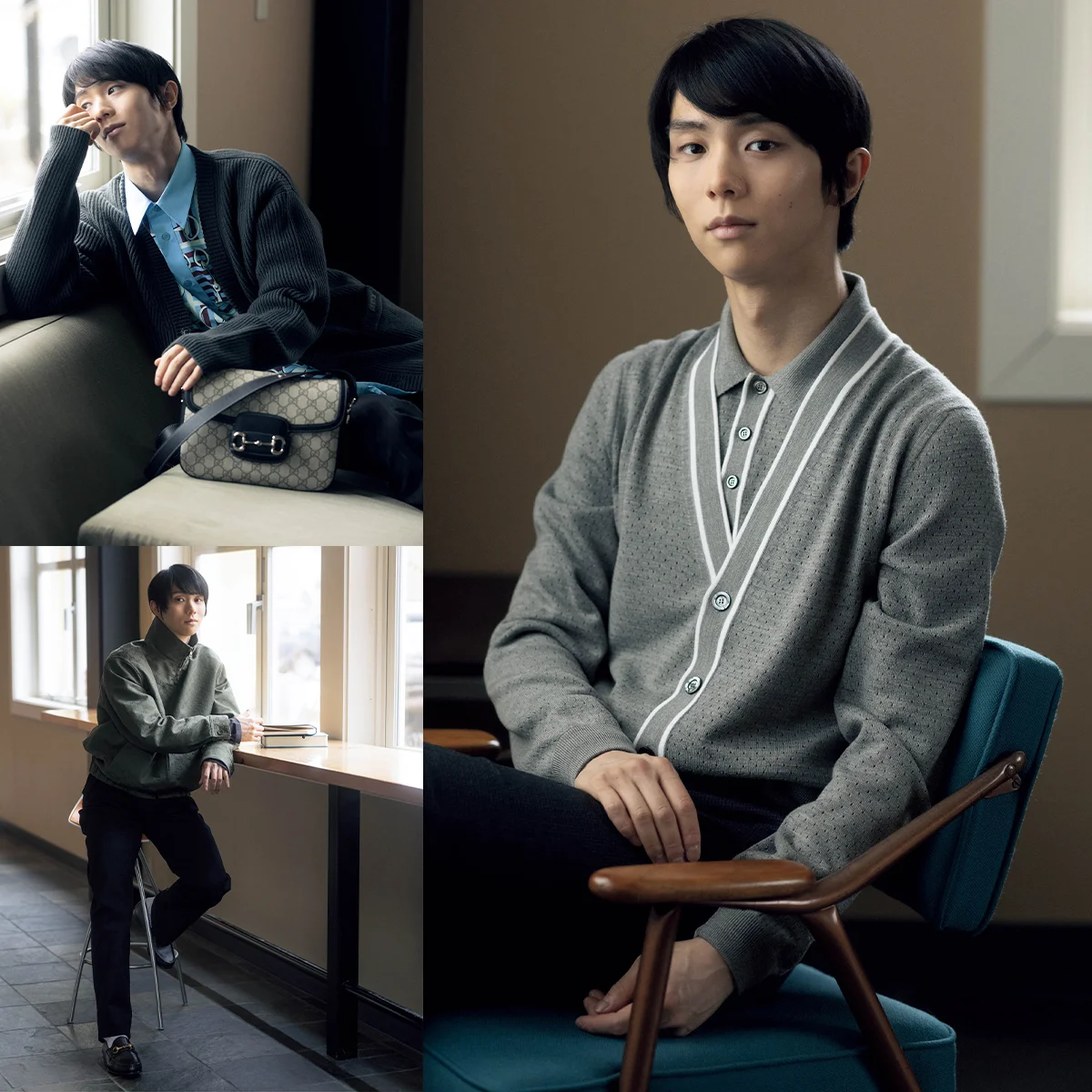

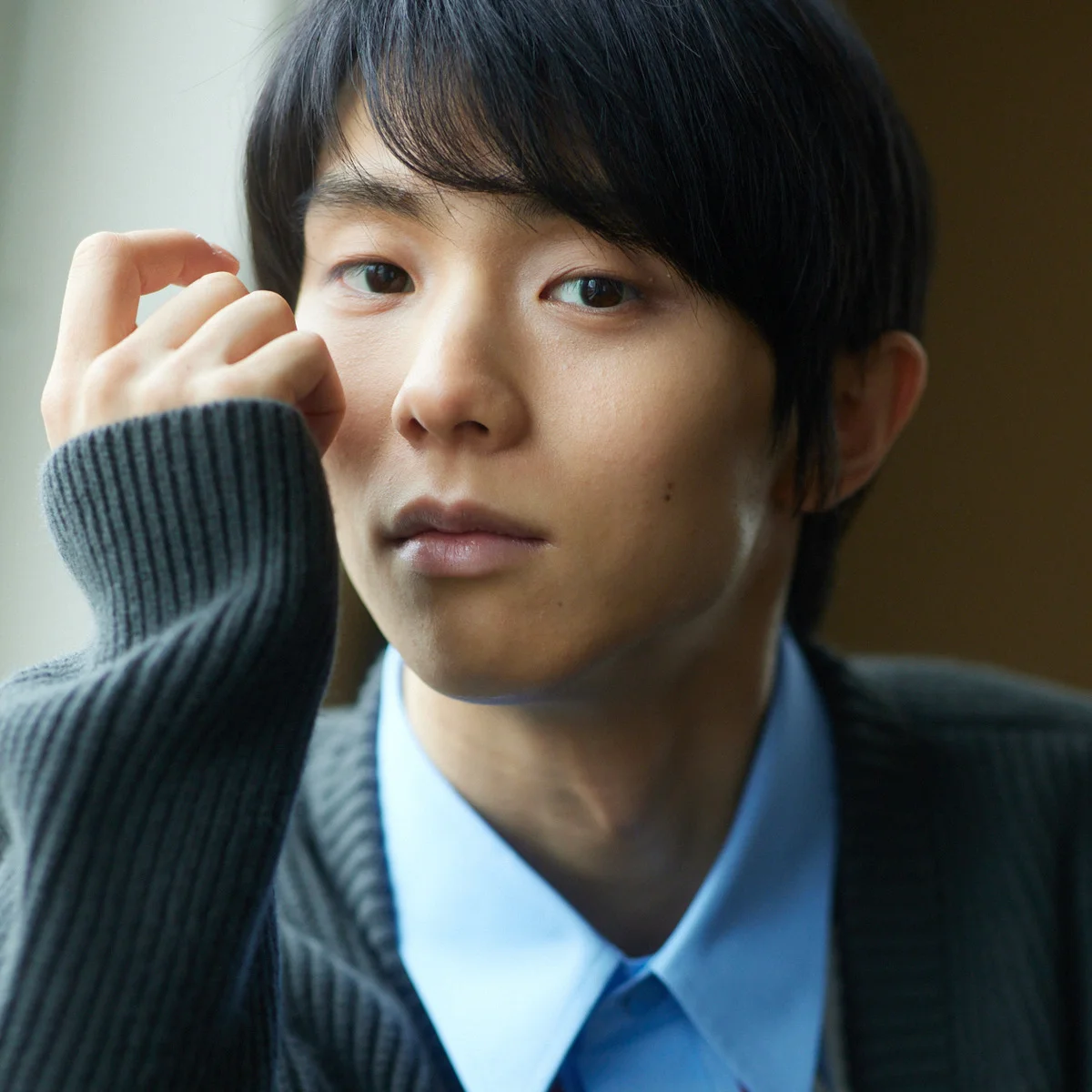

「表現」のその先にあるもの。羽生結弦、創作の進化を語る

——先頃行われたアイスストーリー3rd『Echoes of Life』では小説を執筆し、世界観や登場人物をご自身で生み出されました。自身の創作の進化をどう捉えていますか。

最初のアイスショーからずっと延長線上にはいるんですけど、ちょっとずつこなれてきたかな……くらいですかね。根本的に自分が書きたいテーマや伝えたい思いは変わらなくて、表現のまわりの「側」がどんどん変わってきたなという感じはあります。勉強し続けているからこそほかの表現ができるようになってきたところもありますし、その時々でどの手法で自分が伝えたい根源の部分を届けるか、手段が増えてきた感じはします。

特に今回『Echoes of Life』を書いていて強く思ったのは、表現って文字であろうとスケートであろうと「伝える」ということに関しては共通しているということ。その「伝える」手段として抑揚があったり、起承転結があったりというのは、僕が今までフィギュアスケートにおいて経験してきたプログラムの構成やストーリーを作ることと何ら変わらないというか。フィギュアスケートのために学んできたことは執筆のほうでも使えるんだなということはだんだんわかってきました。

——言葉で「伝える」ことと演技で「伝える」ことの間に違いや使い分けはありますか。

使い分けはしますね。まず、僕らフィギュアスケーターの身体表現には言語の壁がないので、多文化の方々に届けやすいということがあります。言語での表現は、ほかの言語を使われる方々にとっては伝わりにくい面もありますが、日本語を母国語としている方々には直接的に伝わるという意味ではメリット・デメリットの両方があると思っていて。ちゃんと言葉という媒体で伝わってほしいメッセージのときは言葉にするのが一番ですが、逆に自分がこれは言葉にしたくないなとか、もっと大きな枠で届けたいなと思うときはフィギュアスケートや身体表現が適切なのかなっていうことは考えるようになりましたね。

あとは「これだけをわかってほしい」という限定的なメッセージではないときですかね。僕はよくインタビューなどで「きっかけでありたい」ということを言うんですけど、たとえば映画を見たときでも音楽を聴いたときでも、その経験は「その人自身のストーリー」になっていくわけなんです。失恋の曲を聴いたら「自分の失恋」のことを考えるようになったり、応援歌を聴いたら「自分が今まで通ってきた道」を思い出したり、「これから目指したいもの」への気持ちを奮い立たせたりする。僕らのスケートもそういうふうであるべきだと思っていて。しかもスケートは言葉を使わないからこそさらに自由度が高い。僕が悲しい演技をしているときでも、その悲しみから立ち上がっていく姿を印象的に感じてくださる方もいれば、悲しみのほうにフォーカスを当てて一緒に悲しんでくれる方もいると思うので、そういう「感情が揺れ動くきっかけ」としては身体表現がベストなのではと考えています。

僕にとって、表現は自分のためにあるわけじゃないんです。届けたい方々に、どう届いてどう受け取ってくれるかっていうことが一番大事なので、受け取りたいように受け取ってほしい。そのうえで届けたい方に届いたあとって、きっと「届いて終わり」じゃないと思っていて。輪が広がっていったり、その後の人生に影響があったりもすると思うので、そこからの輪や動きをすごく大切にしているという気持ちはあります。

——それが『Echoes of Life』という概念。

まさしくその通りで、自分の「命の響き」というか、演技したときの空気の波紋のようなものが伝わっていって、それを受け取った方からまたさらに響きが広がっていってということを意識してはいますね。

——「言葉と演技」ということでは、ご自身で書かれた詩の朗読に合わせて演じる特徴的なプログラムにも取り組まれました。「記録が記すのは『過去』/臨むべきものは『未来』/生きている者の特権/なら、上手に使おうか」という一節は特に印象的でした。

僕はここにたどり着くまでにいろんな記録を打ち立てさせていただき、記録があるからこそ現在を見てくださる方々がやっぱりいます。でも、その先の未来って誰にも見えません。見えないけれど身体は未来に勝手に踏み出しているから、今現在はどんどん過去になっていく。それに決別しながら未来に進んでいく……というようなことをイメージしながら書いた詩です。ずっと人間は秒という単位で時間を刻んでいますけど、毎回その「1秒」に対して決別しながら生きている。その決別こそが「生きている者の特権」であり、未来に向かって進んでいく者の象徴……みたいなイメージですね。

——羽生選手自身も今まさに生きていて、過去と決別しながら未来に向かうわけですが、この先の進化のイメージはありますか。

ないですね……本当に(笑)。ざっくり言えば何かしら「うまくなりたい」はずっとあると思います。イメージを具体的にすればするほど達成はしやすくなるけれど、そこに縛られてしまうということでもあるのかなと。

僕はプロになったときに未来が見えなくてあまりにも怖かったんですよ。一人で滑らなきゃいけないということと、一人だけでアイスショーを構成していく中でどういうふうに受け取っていただけるのか、「競技者」として応援してくださっていた方々がプロになった僕を果たして応援してくれるのだろうかという怖さもあって、真っ暗だったんですよね。そんなときにたくさんの方々との巡り合いの中で「暗いのは可能性だよ」っていう話をしてもらえたことがあって。無限の可能性が広がっているからこそ真っ暗に見えていて、誰も踏みしめたことがない道だからこそ真っ暗に見えている、と。昔は何年後にオリンピックで優勝して何年後にアクセル降りてみたいなことを考え続けて生きてきていたんですけど、今はそれをむしろ持たないようにしています。無限の可能性を持ち続けて、その中でただひたすらうまくなって、人としても表現者としても豊かになっていければいいなというふうに思います。