山野アンダーソン陽子(ガラス作家) 山野さんが手がけるハンドルつきのウォータージャグは、人気のシリーズのひとつ。ぽってりとしたフォルムが特徴で、一点一点手作業で生み出される

同じようで同じではない〝マス〟のガラス食器

ストックホルムを拠点に活動するガラス作家の山野アンダーソン陽子さん。彼女が手がける作品の数々は〝手吹き〟によって生み出され、一つひとつわずかに異なる個性が魅力だ。かといって決して主張しすぎることはなく、「自由にどうぞ」という佇まい。無色透明のガラス食器には、それぞれの人の暮らしに溶け込む寛容さがある。一度使ってみれば、魅了されるファンが多いことにもうなずける。

山野さんがどうしてガラスに惹かれたのか、なぜスウェーデンへ渡ることになったのか。その原点は、絵を描くことが大好きで、両親の影響で陶芸に触れる機会が多かったという幼少期に遡る。「小学校高学年のときに、スカンジナビアをテーマにした展覧会へ母に連れて行ってもらったんです。そこに並んでいたガラスの作品を見て、〝ガラス〟という素材にすごく興味を持ちました」

もともと気になったらとことん追究しないと気が済まない〝調べ魔〟だという山野さん。中学高校時代は、片っ端から本を探して、ガラスについて学んだ。「調べるうちに、自分がやりたいのはマスプロデュースのクラフトだと気づきました。たとえ話ではありますが、小さい頃、祖母とグリーンピースをむいているときに思ったことがあって。さやの中にある豆には、大小いびつなものがあるでしょう? 一個一個違うのだけど、まとめてみるとグリーンピースだというのは変わりない。同じようでもまったく同じではないものの中から、〝この形がいい〟と探す小さな楽しみが好きなんですよね」

そんな楽しさにあふれるガラス器をつくりたいという思いをかなえてくれそうな場所があることを知った。ヨーロッパの現存するガラス工場で最古の歴史を持つスウェーデンの工房「コスタ ボダ」だ。山野さんは願書を入手すると、スウェーデン語の辞書を引いて記入した。「ここしかない」という思いで申請すると、狭き門を突破し見事合格。日本で大学を卒業後、念願のスウェーデンへ向かうことになった。

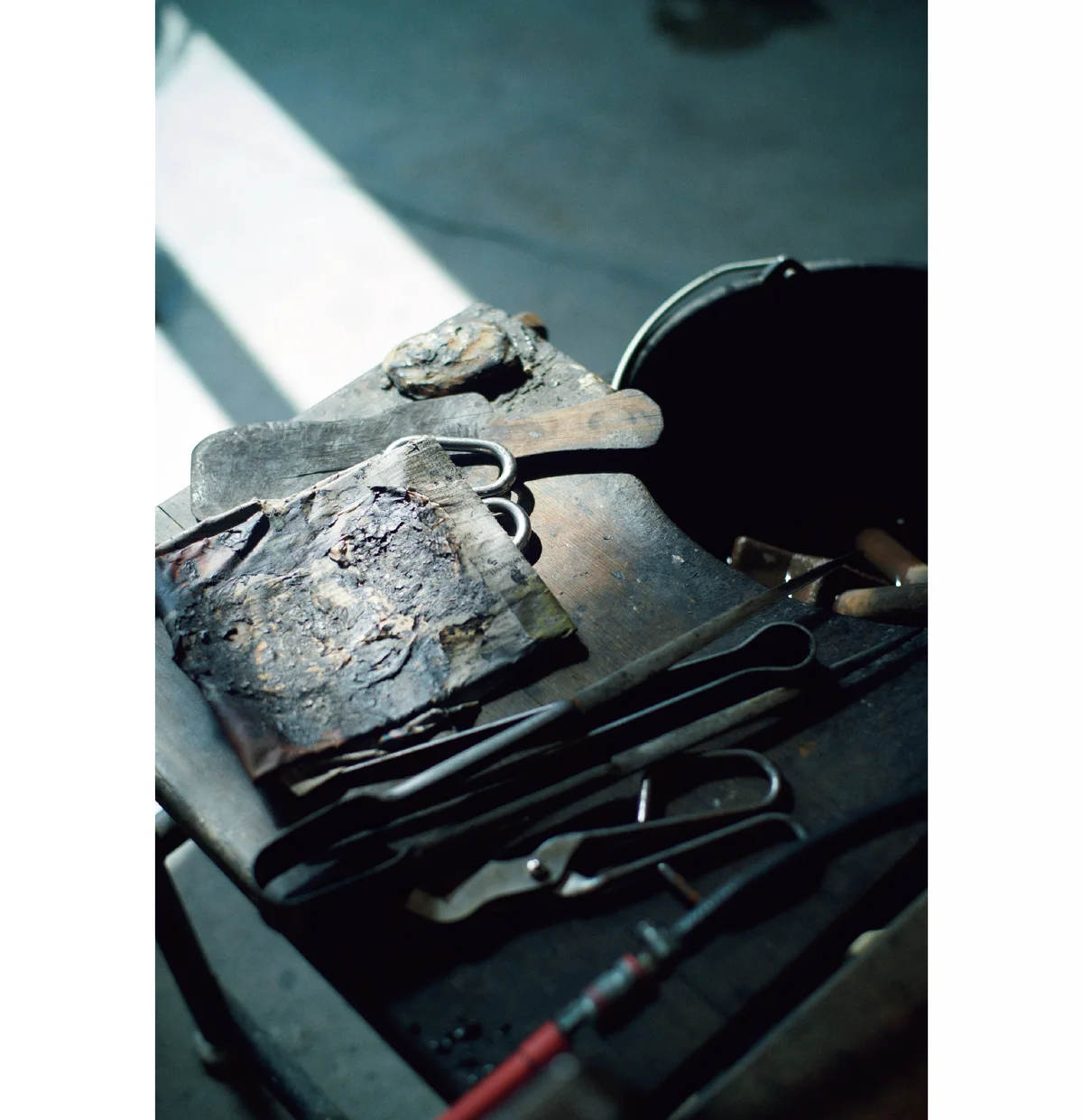

濡れた新聞紙を使って、巻き取ったガラスの表面の形をまとめていく作業

ハンドメイドの魅力をつくり手として発信

そして現在、山野さんが制作を行うのは、ストックホルム市内の自宅から車で20分ほどの郊外にある建物。元工場を活用したコレクティブスタジオで、主に陶器を制作するアーティスト100人ほどがここで作業場をシェアしている。山野さんは3人のつくり手の仲間と共に、その建物内にアトリエを構えているのだ。

アトリエには、窓から差し込む光を受け、ガラス器が所狭しと置かれている。だが、山野さんはこの棚に並べられる数だけをつくると決めている、と話す。というのも、経験を重ねる中で自身が楽しみながら取り組めるキャパシティを熟知しているから。

今や人気作家となった彼女だが、つくり手として思うことがある。「ガラス産業の歴史や文化がきちんとある国という理由でこの地を選んで制作しているのですが、作品へのコンセプトより〝スウェーデン在住〟という肩書に重きを置かれてしまうことも多くあります。そして、私の食器は〝ほっこり〟と形容されることがあるのですが、つくり手の実情はまったく違うんです」

ハンドクラフトという言葉から連想する〝ほっこり感〟というものは確かにあるだろう。しかし、現場での制作はその言葉とは裏腹に、過酷でもある。使う道具や窯は、基本的に男性向けに設計されたものも多く、背丈や筋肉量が少ない女性には圧倒的に不利だと感じることも多い。だから、できる限りの努力をするのが山野さんの流儀だ。普段は筋トレを欠かさず、最近は制作に支障があり長年悩まされていたため、胸を軽くする手術も受けたというから驚く。

「職業的な足かせになっていることをきちんと証明すると、手術費用を国が負担してくれる制度があるんです。そういったシステムが整っていることはスウェーデンの素晴らしいところですよね」と話し、次第につくり手が働く環境や制度についても意識を向けるようになったという。

「人間が機械に追いつこうとしたら、機械生産の製品に合わせて値段を下げなければいけない。となると人件費を下げるしかありません。反対に、ハンドメイドの製品はその10倍くらいの値段になってしまう。どちらがいいということではなく、使う人にどんなよさがあるのかを伝えるために、まずは私たちつくり手がきちんと意識して制作し、世に送り出すことが大事」と言葉に力を込める。

機械で大量生産されるもののよさがある一方で、ハンドメイドであることの意味とは何か? これは山野さんが長年ずっと考えてきた問いでもある。

「たとえば、大きなメーカーのガラス工場では、ハンドメイドでも〝同じ形〟であることが求められるので、完璧な形のグラスをつくれるまでチームで朝からずっとガラスを吹き続けるんです。そうすると、週の終わりには数百個ほど完成するでしょう。でも、それなら機械でつくるのと同じことになってしまうんじゃないかとも思うんです」

そのようにしてたどり着いたのが、型を使わずに、溶解したガラスを巻き取って、吹く、という方法。自分の感覚を頼りにガラスの重さを測らずに巻き取るので、一つひとつ微妙な差異が生じるのだ。

目下、ハンドメイドのガラスの魅力をもっと広く知ってもらうために行動する山野さん。

山野さんが展覧会や本の制作、講演会などに登壇することへ力を入れてきた理由がここにあるのだろう。そして現在、写真家の三部正博とグラフィックデザイナーの須山悠里とのプロジェクトで、18人の画家と協働した展覧会が開催中だ。画家が描きたいガラス食器を山野さんが制作し、完成した器を見て絵を描き、写真家がそれを撮影する企画。これらを一冊にまとめた写真集も展開しており、彼女のガラスに対する深い思いに触れることができる。

「ほかの人にとってはそれが無駄なことに見えたとしても、自分にとって必要なことに時間を使えるというのは、すごく贅沢なことだと思うんです」

そう話す山野さんの思いは、それぞれ異なる個性を持つ作品そのものでもあるだろう。